契丹語詞,意為遼帝的行營。遼帝保持著先人在遊牧生活中養成的習慣,居處無常,四時轉徙。因此,皇帝四時各有行在之所,謂之捺缽,又稱四時捺缽。遼代不同時期四時捺缽的地區也有所變化和不同。大體而言,春捺缽設在便於放鷹捕殺天鵝、野鴨、大雁和鑿冰鉤魚的場所,最遠到混同江(今第二松花江)和延芳澱(在今北京東南)。夏捺缽設在避暑勝地,通常離上京(今內蒙古巴林左旗境)或中京(今內蒙古寧城境)不過三百裡。秋捺缽設在便於獵鹿、熊和虎的場所,離上京或中京也不很遠。冬捺缽設在風寒較較不嚴酷而又便於射獵的場所,通常在上京以南至中京周圍(見彩圖)。

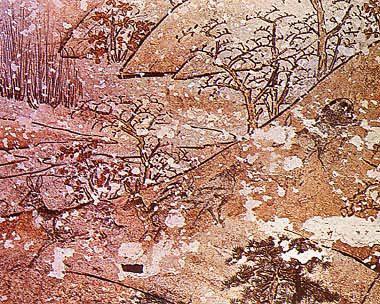

永慶陵壁畫 描繪遼皇室四時捺缽之一——冬捺缽的風光 內蒙古巴林右旗

遼帝在四時捺缽駐留的時間長短不等,每處長則兩月左右,短則不滿一月。凡捺缽,所有契丹大小內外臣僚以及漢人宣徽院所屬官員都必從行。漢人

樞密院、

中書省等南面臣僚則隻有一二人相從,其餘宰相以下在京都居守,處理公務。高級官吏的除拜,中書省以堂帖權差,等待皇帝主持的北南臣僚會議最後批準,然後出給誥敕。這種會議,每年在五月納涼和住冬時節舉行。捺缽的禁衛法制十分森嚴,氈車為營,硬寨為宮,貴戚為侍衛,著帳戶為近侍,武臣為宿衛,親軍為禁衛,百官輪番為宿直,以警衛皇帝的安全。

永慶陵壁畫 描繪遼皇室四時捺缽之一——冬捺缽的風光 內蒙古巴林右旗

遼帝在四時捺缽駐留的時間長短不等,每處長則兩月左右,短則不滿一月。凡捺缽,所有契丹大小內外臣僚以及漢人宣徽院所屬官員都必從行。漢人

樞密院、

中書省等南面臣僚則隻有一二人相從,其餘宰相以下在京都居守,處理公務。高級官吏的除拜,中書省以堂帖權差,等待皇帝主持的北南臣僚會議最後批準,然後出給誥敕。這種會議,每年在五月納涼和住冬時節舉行。捺缽的禁衛法制十分森嚴,氈車為營,硬寨為宮,貴戚為侍衛,著帳戶為近侍,武臣為宿衛,親軍為禁衛,百官輪番為宿直,以警衛皇帝的安全。

參考書目

傅樂煥:《遼四時捺缽考》,《遼史叢考》,中華書局,北京,1984。