在清朝興起和明朝滅亡的過程中,明清之間發生的多次戰爭。從明萬曆四十四年(後金天命元年,1616)大金(後金)建立,到崇禎十七年(清順治元年,1644)清軍入關,定都北京,大戰小戰連續不斷,最主要的有以下幾次:

撫順之戰 明清間一系列戰爭中的首次大戰。萬曆四十六年(後金天命三年)四月十三日,經過認真準備後,努爾哈赤(即清太祖努爾哈赤)親自率領兩萬八旗勁旅,以“七大恨”誓師征明。。分兵為二,左四旗攻取東州、馬根單;努爾哈赤與滿族諸王率右四旗精銳部隊取撫順。此前,努爾哈赤令大批部下假扮商人,混入城內以裡應外合。包圍撫順城後,邊攻城,邊招降。城破,明遊擊李永芳率守軍五百餘人投降,後金得勝而歸。在歸途,後金兵與明援軍大戰於撫順城外,明軍陷伏,總兵張承胤、副總兵頗廷相戰死,一軍皆潰。撫順之戰,後金大勝,連下東州、馬根單、撫順三城,俘獲人畜三十餘萬。七月,努爾哈赤又親領大軍從鴉鶻關入明,攻破瞭清河城,副總兵鄒儲賢所部明軍被殲。這兩次戰爭也稱“撫清之戰”。

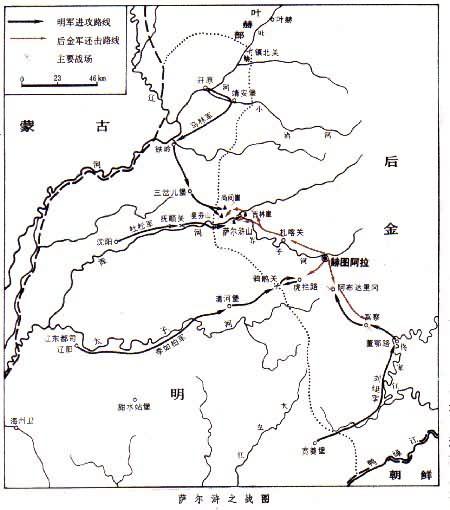

薩爾滸之戰 撫順之戰,明廷震驚,決心北征後金。以消除對明朝的威脅。萬歷四十六年冬,明朝調募福建、浙江、四川、陜西、甘肅等地主客兵共約九萬人,集於遼東。次年二月,軍分四路,圍攻後金都城赫圖阿拉(今遼寧新賓老城村)。北路由總兵馬林等率領,聯合葉赫兵自開原出靖安堡;中路由總兵杜松等率領,從沈陽出撫順關;南路由總兵李如柏等率領,從清河出鴉鶻關;東路由總兵劉等率領,朝鮮援軍配合,從涼馬佃出趨寬甸。明遼東經略楊鎬坐鎮沈陽指揮。明朝師期早已泄漏,後金作瞭應戰準備。明朝的戰略是分兵合擊,後金則集中兵力,各個擊破。努爾哈赤集八旗精銳首先指向杜松主力部隊。三月一日,中路明軍到達薩爾滸。杜松以兩萬人駐守薩爾滸本營,以一萬人攻吉林崖(鐵背山上界凡城)。努爾哈赤便分二旗兵援界凡,親率六旗兵沖向薩爾滸,大潰明軍。隨即回師夾擊界凡明軍,陣斬杜松,大敗明軍主力。二日,北路明軍與乘勝北上的後金兵在尚間崖和斐芬山接戰。明軍再次敗北,馬林隻身得脫。東路明軍亦於二日經深河至阿佈達裡岡,朝鮮援軍到達富察曠野,距赫圖阿拉僅五六十裡,沿途明軍頗有所獲,但是努爾哈赤把在中、北兩路已取勝的援軍調來之後,劉陷入圍困,力戰而死,全軍盡沒,朝鮮援軍投降。楊鎬聞三路喪師,急檄李如柏撤軍。薩爾滸之戰,明朝文武將吏死三百餘人,軍士死四萬五千八百餘人。在這次戰爭中,明朝調集瞭全國的兵力物力,期望通過犁庭掃穴,摧毀後金,阻止其入犯內地。結果因為號令不一,兵力分散,上下相蒙,軍無鬥志而徹底失敗。而後金既贏得瞭戰爭的勝利,也看清瞭明朝的虛弱本質,從而更積極準備發動新的攻勢。

開鐵之戰 萬歷四十七年六月,後金兵萬騎從靜安堡入,乘開原疏於防守之機,一舉而下,明總兵馬林戰死,來自鐵嶺的援兵也被擊敗。後金從這裡掠回的人畜財物運瞭三日猶未盡。七月,努爾哈赤親自領兵攻占鐵嶺。明遼東經略熊廷弼說:“開原,河東根柢也”。他把開原、遼沈和京師視作一條不可分割的防守鏈條。而且開原城大民眾,是明朝聯絡女真和蒙古一些部落的重鎮。後金占瞭開原,既形成瞭進取遼沈的有利態勢,也消除瞭滿族進一步統一的障礙,還有瞭牽制蒙古的條件,在軍事上和政治上都有深遠的意義。

薩爾滸之戰圖

薩爾滸之戰圖

遼沈之戰 明天啟元年(後金天命六年,1621)三月十日,後金在有利形勢下,開始向沈陽進軍。努爾哈赤親率大軍順渾河而下,水陸並進,十二日抵沈陽城下。明總兵賀世賢、副將尤世功等分兵守城。努爾哈赤遣偵騎挑戰,賀世賢率部出城迎擊,中伏敗亡。尤世功出兵相救,亦戰死。十三日後金占領沈陽城。此時,明援軍行至渾河,其中川兵欲營橋北,浙兵營橋南。但結營未就,後金兵至。先戰敗橋北明軍,後在橋南展開激戰,明軍以萬餘人當後金數萬人,終因寡不敵眾,彈盡援絕,大多英勇戰死。遼陽是東北的首府,沈陽是它的屏蔽,沈陽一失,遼陽岌岌可危。明朝為保住遼陽,調集瞭附近營堡的兵將,挖瞭三四層城濠,引太子河水註濠,環城列炮把守。三月十八日後金發兵攻遼陽。明遼東經略袁應泰督催總兵官侯世祿、李秉誠等出城紮營與後金兵對壘,本人也宿營中。二十日後金兵分兩路攻城,右翼攻東門,左翼攻小西門閘口。努爾哈赤在右翼指揮。他們堵塞入水口,城濠開始幹涸,遂佈列楯車攻城。明朝步兵在前,騎兵在後,騎兵先動搖,步兵力戰不支,向城內敗退,人馬擁擠、踐踏及墮水而死者極為慘重。攻小西門的後金兵欲挖開閘口,為明軍炮火所阻,又冒著炮火奪橋而入並登上城墻。二十一日後金發起更猛烈的攻勢,袁應泰督諸軍應戰失利。傍晚,城內起火,守軍大亂,袁應泰知城已陷,遂自焚。巡按禦史張銓被俘,勸降不服,自縊死。沈陽、遼陽既被攻占,遼河以東大小七十餘城都迅速降服。後金從此完全走上與明朝爭奪統治權的道路。當年後金遷都遼陽。天啟五年遷都沈陽。遼沈成瞭清朝統一東北和奪取全國最高統治權的中心和根據地。

廣寧之戰 遼沈被後金攻占後,廣寧(今遼寧北鎮)成為明在關外的最大基地。為瞭挽救殘局,明朝再次起用熊廷弼為兵部尚書兼左副都禦史,駐山海關經略遼東軍務,又用王化貞為右僉都禦史,巡撫廣寧。熊廷弼議用“三方佈置策”,集馬步兵於廣寧,綴敵全力;天津、登萊各置舟師,乘虛入南衛,動搖其人心;登萊設巡撫如天津制,經略駐山海關節制三方。王化貞卻部置諸將沿三岔河設營,畫地分守,企圖利用遼人對後金的反抗、西部蒙古的援助和降將李永芳為內應,以不戰取勝,對一切防守俱置不問。而熊廷弼認為“河窄難恃,堡小難容”,要求調集二十萬兵馬和充足的武器糧草加強防禦。但是明朝內閣和兵部都支持王化貞的主張。其時廣寧有兵十四萬,熊廷弼僅有四千,徒具經略虛名。經撫不和,直接危害瞭廣寧的防守。天啟二年正月,後金開始向廣寧進軍,二十日渡過遼河,包圍西平堡,守將羅一貫城破被殺。鎮武堡、閭陽驛兵皆潰,王化貞棄廣寧,踉蹌而走,至大凌河遇熊廷弼,王化貞痛哭流涕,議守寧遠及前屯。熊廷弼說:“已晚,惟護潰民入關可耳 !”二十三日後金下廣寧,並占遼西四十餘城。因廣寧失守,明朝逮捕王化貞,罷免熊廷弼。時宦官魏忠賢把持朝政,於天啟五年八月逮斬熊廷弼,傳首九邊,王化貞緩刑至崇禎五年(1632)處死。廣寧之戰使後金得以鞏固其在遼沈地區的統治,而明朝實際上是喪失瞭整個遼東。

寧遠之戰 廣寧之戰後明朝任命孫承宗以兵部尚書督理山海關及薊遼天津登萊等處軍務。孫承宗與升為按察司僉事監軍關外的袁崇煥等積極加強防守。提出堅守關外以保關內的戰略,通過定軍制、建營舍、煉火器、治軍儲、築炮臺、買馬匹、救難民、練騎卒等措施,鞏固瞭山海關城。由於寧遠(今遼寧興城)是山海關前衛,在袁崇煥的經營下,屹然成為重鎮。孫承宗又同袁崇煥計議,收復錦州、松山、杏山、右屯、大凌河等地,並在這些地區修築城堡,派兵駐守,寧錦一帶又形成一條防線。努爾哈赤無隙可乘,兩軍相安達四年之久。但是,以魏忠賢為首的閹黨非常忌恨孫承宗功高望重,天啟五年借口孫部將馬世龍作戰失利,將其罷官,代之以閹黨兵部尚書高第經略遼東。怯懦無能的高第一上任就盡撤錦州、松山、杏山等地防禦工事,驅屯民入關。袁崇煥堅決反對棄城逃跑,抗令不撤。他說:“我寧前道也,官此當死此,我必不去。”努爾哈赤乘機於六年正月親率十三萬大軍,渡過遼河,進攻寧遠。袁崇煥與大將滿桂、副將左輔、朱梅及參將祖大壽、何可剛等組織軍民抵禦。袁崇煥刺血為書,激勵將士,誓與寧遠共存亡。二十四日後金軍發起進攻,“戴楯穴城”,明兵反擊,矢石雨下,後金軍不退,袁崇煥下令發西洋大炮,轟壞營壘,後金軍開始撤退。次日再度攻城,又被擊敗。努爾哈赤負傷,忿恨收軍返回,寧遠解圍。這次戰爭,是明清戰爭以來明朝第一次獲得巨大勝利,後金損失慘重。

寧遠戰後,袁崇煥升為遼東巡撫,山海關內外皆歸所屬。他銳意恢復,借努爾哈赤之死,遣使吊喪以刺探後金虛實,又利用後金新汗皇太極(即清太宗皇太極)遣來使之機,提出議和作為緩兵計,從而加緊修復錦州、中左、大凌河等城。天啟七年(後金天聰元年)五月,皇太極親率四旗兵先攻大凌河,城工未竣,守兵皆逃。又攻錦州,明將趙率教督兵守城,後金兵不能克。又分兵攻寧遠,袁崇煥等督軍守城內,而大將滿桂、尤世祿等背城據濠列車營火器與戰。後金兵將傷亡很多,濟爾哈朗等受創。皇太極回攻錦州,仍不克,毀大小凌河二城而去,時稱“寧錦大捷”。

入口之戰 寧錦大捷以後,閹黨借口袁崇煥不救錦州,迫使他一度辭職。崇禎元後(後金天聰二年,1628)閹黨事敗,袁崇煥升任兵部尚書兼右副都禦史督師薊遼兼督登萊天津軍務。他的用兵方略是:“以遼人守遼土,以遼土養遼人,守為正著,戰為奇著,和為旁著。”袁崇煥到寧遠整頓兵馬,訓練騎卒,加強戰守,皇太極決心同明朝爭奪全國統治權,因有袁崇煥在寧遠堅守,直接進兵北京的道路受阻,便改從長城各口入塞,長驅南下,於是明清間發生瞭多次“入口之戰”。

明崇禎二年十月,後金十餘萬大軍以蒙古兵為先鋒,繞道喀喇沁部落,攻破長城線上的大安口、龍井關。明朝重兵皆在寧前、錦右,山海關以西軍伍廢弛。後金大軍來攻,明總兵趙率教、督師袁崇煥、總兵滿桂等相繼率兵入援。十一月,後金軍圍遵化,趙率教戰死,後金兵進迫北京城下,袁崇煥親自領兵大戰於廣渠門外。皇太極最懼恨袁崇煥,揚言與袁崇煥有密約,設反間計以陷袁。明朝內部有人借此攻擊袁崇煥縱敵入侵,袁被逮下獄,次年八月含冤被殺。後金兵轉而東去,連克永平、遷安、灤州。不久明朝援軍趕到,同督師大學士孫承宗軍聯合,陸續收復瞭灤州、永平、遵化、遷安四城。三年六月,後金兵還至沈陽。

崇禎七年七月,後金再次發動入口之戰。兵分四路向明朝腹地進攻,以宣府、大同為主要攻擊目標,影響所及至於北京戒嚴。這次入塞,蹂躪逾五旬,殺掠無計其數。

崇禎九年四月,後金改國號為大清,皇太極稱帝,改元崇德。當年六月,清軍由武英郡王阿濟格等率領,分路入獨石口,進抵居庸關,攻克昌平,直逼北京。明兵部尚書張鳳翼、宣大總督梁廷棟皆按兵不敢戰。清軍遍蹂畿內,攻略城堡,掠奪人畜十八萬。九月清軍從建昌冷口出邊。

崇禎十一年九月,皇太極令睿親王多爾袞、克勤郡王嶽托等率領清軍分兩路,一入墻子嶺,一入青山關,至通州會師,到涿州分為八道,一路沿太行山,一路沿運河,山河之間六路並進。明督師盧象昇十二月在巨鹿賈莊被清軍包圍,突圍奮戰,馬蹶遇害。次年初,清軍攻下濟南,明德王被執,全城焚毀一空。二月清退兵。入口共五個月,轉掠二千裡,攻下七十餘州縣,俘獲人口四十六萬餘,金銀百餘萬兩。

清軍入關前的最後一次深入腹地是崇禎十五年,在貝勒阿巴泰率領下,分路從墻子嶺入,會於薊州,然後分道,一趨通州,一趨天津。十一月,北京戒嚴,明勛臣分守九門。清軍鐵騎繼續南進,直入山東,連克三府、十八州、六十七縣。俘獲人口三十六萬餘,牲畜五十五萬頭。次年四月北還。明朝將帥擁兵觀望,無一敢戰。

松山之戰 皇太極以大軍屢次入口而不能占據明朝尺寸之地,都因為山海關在明朝控制下,受到阻隔,而要攻取山海關,必先奪下關外錦州等城。崇禎十四年正月,命睿親王多爾袞等領兵攻錦州,未能攻克,改派鄭親王濟爾哈朗等繼續進兵並包圍錦州。明將祖大壽奮力拒守,圍不解,告急於明廷。為援救錦州,明薊遼總督洪承疇、巡撫邱民仰調集王樸、唐通、曹變蛟、吳三桂、白廣恩、馬科、王廷臣、楊國柱八總兵,十三萬士兵、四萬匹馬及足支一年的糧草聚於寧遠。洪承疇擬用持久戰,建立一條從寧遠到錦州的糧道,大兵步步為營,以守為戰。而兵部尚書陳新甲恐師久餉匱,趣兵速戰。崇禎帝也密敕刻期進兵。洪承疇不得已於七月二十六日誓師援錦州。明兵倉卒出發,二十八日抵松山,留餉於寧遠、杏山及塔山外之筆架山。大軍紮營於乳峰山之西,其山之東即為清軍。明軍的陣營和初期的交戰都占優勢。八月,皇太極率軍來援,形勢急轉直下。清軍自山至海,橫截明兵餉道,使錦州受困,松山也被包圍。洪承疇欲傾全軍孤註一戰,八總兵各持異議,兵部職方郎中張若又鼓動回寧遠支糧,以致無法整軍再戰。王樸怯懦無能,首先逃走。吳三桂等更番殿後,各軍跟著向杏山奔去。清軍早有埋伏,前面迎擊,後面追擊,明軍一敗塗地。曹變蛟、王廷臣突入松山城。與洪承疇堅持困守。洪承疇、邱民仰組織將士五次突圍,均未成功,傷亡極大。皇太極又預料明杏山兵必棄寧遠,便在中途設伏於高橋,襲擊明軍,王樸、吳三桂等僅以身免。此役明兵被殲五萬餘人,駝馬器械損失數十萬。從此松山城中餉援皆絕,清軍又掘濠圍困。崇禎十五年三月十八日,副將夏成德等縛洪承疇,以城降清。清軍入城,邱民仰、曹變蛟、王廷臣等被殺,洪承疇降清。祖大壽守錦州一年多,力竭亦以城降。接著杏山、塔山相繼被清軍攻克,山海關外僅餘寧遠孤城。松錦之戰使清朝取得瞭進占遼西的決定性勝利,為攻取北京進一步掃除瞭障礙。但在清軍入關之前,李自成領導的大順農民軍已於崇禎十七年三月攻入北京,推翻瞭明朝。清入關後便轉入同農民軍(見李自成起義)及南明作戰瞭。