明清時期中央至地方各種機構在處理日常政務中形成的各類文書、典籍、圖冊。明代又稱“案牘”、“冊籍、”或“圖冊版籍”。清代以後才有檔案一詞。

明檔案 洪武三年(1370),明太祖朱元璋命令中書省收集全國的“戶口錢糧之籍”藏之內庫;天下城池、山川、地理、形勝,亦皆圖以成書,藏之內閣。並在宮內建立存放這些檔案的大本堂。後又在南京後湖修造瞭黃冊庫,存放全國各地送來的賦役黃冊。弘治十五年((1502),明孝宗命令在皇宮內修建瞭內閣大庫。嘉靖十三年(1530),明世宗又在皇城內東南角,修建瞭中國歷史上第一座所謂金匱石室的皇傢檔案庫──皇史宬。此外,在各地方政府所在地,也修有架閣庫、案牘庫、案冊庫、冊籍所等各類檔案庫房。由於自明中葉起政治極端腐敗,加之明末清初長期戰亂,明代的這些檔案,基本上已蕩然無存。清初為修《明史》,清政府向全國征集到各種明代檔案共兩萬多件,由兵部送交內閣大庫保存。後因自然條件的限制和人為的破壞而不斷有所損壞。清宣統二年(1910),內閣大庫檔案有數百萬件被遷移出宮,後來流散於社會,造成大量明清檔案的毀壞和失落。據目前所知,這些清初征集得來的明代檔案,除北京、南京、臺北及國外一些機構和個人手中有少量者外,保存在中國第一歷史檔案館的隻有三千六百餘件(冊)。此外,在西藏拉薩佈達拉宮及山東曲阜孔廟之內,還保存瞭一些明代皇帝及其政府機構頒發給它們的文書。

中國第一歷史檔案館所存的明代檔案,就其年代而言,有洪武、永樂、宣德、成化、正德、嘉靖、隆慶、萬歷、泰昌、天啟、崇禎等朝。而以天啟、崇禎朝為最多。其中最早的是洪武三年徽州祁門縣住民的戶口單,最晚的是崇禎十七年反映明清戰爭及明末農民戰爭方面的文件,另外還有四件是南明弘光朝的官文書。

明檔案的文種十分繁多。有皇帝的敕諭、誥命、鐵券,各衙門或官員個人的題行稿、題本、奏本、揭帖、奏表、呈文、稟文、啟本、手本、塘報、咨文、札付、輿圖、簿冊、契約、稅票、戶口單、狀紙、寶鈔以及實錄、聖訓、明會要、明會典、明國史稿等官修書的殘本,也還有少數私人的著述如:明史綱目稿、明通鑒綱目稿、人物傳記及奏議之類的手抄本等。其中以兵部的題行稿即發文稿以及科鈔題本、奏本為最多,共計有三千一百餘件,約占該館現存明代檔案的百分之八十五以上,其次是一些武職選簿等各種簿冊。

明檔案的內容,以崇禎年間兵部關於鎮壓各地農民起義的題奏文書為較多。約有二百餘件,計四十餘萬字;其次為反映明清戰爭的題奏文書。此外,還有反映明政權與蒙古及西南各少數民族的關系以及有關漕運、荒政、租賦等方面的檔案。

明代輿圖中的《九州山鎮川澤圖》、《大明混一圖》等,更是屬於非常珍貴的檔案。此外又有明代武職選簿,是記載明代京內外各衛所職官襲替補選及他們的履歷等情形的登記簿,共有一百二十餘冊。它對於研究明代人物傳記和邊境疆城的治轄沿革,具有十分重要的參考價值。

中華人民共和國成立後,對這部分檔案全部進行瞭修復裝裱,重新配制瞭存放裝置,妥善保管,並提供各界利用。

早自三十年代以來,有些檔案資料陸續整理成編,鉛印發表。前中央研究院歷史語言研究所編輯的《明清史料》,1949年前出版瞭甲至丁編;1959~1975年在臺灣出版瞭戊至癸編。《明清內閣大庫史料》第一輯上下兩冊,金毓黻編,1949年東北圖書館出版。《明末農民起義史料》,鄭天挺主編,1952年開明書店出版。《明清檔案存真選集》,李光濤,李學智編,1959~1975年先後出版瞭三集,影印檔案原件,略附文章說明。1978年創刊的《清代檔案史料叢編》,刊印發表過一些明檔。1981年創刊的《歷史檔案》雜志,間或也有一些明檔刊佈。

清檔案 清檔案與明檔案一樣,損失亦相當嚴重。幸存在宮內的清代檔案,1925年被故宮博物院接收。故宮設立文獻部(後改稱掌故部,1929年又改稱文獻館),對存放在宮內各處的清代檔案進行瞭集中統一保管和整理工作;對流散在社會上的清代檔案,也征集和收購到少量,當時總共集中瞭大約五百萬件清代檔案,奠定瞭目前中國第一歷史檔案館所藏清檔案的基礎。文獻館利用這些檔案,整理編印瞭《文獻叢編》、《掌故叢編》、《史料旬刊》、《清代文字獄檔》等史料匯編,寫瞭一些介紹和研究文章。

流散在社會上的清代檔案,均被占為己有,自行保管和處置。如1921年被北洋政府歷史博物館出賣給紙商的八千麻袋檔案(十五萬斤),於1922年被羅振玉買去,他從中選出一些檔案,編成《史料叢刊初編》十冊。後又留下一部分,編印瞭《大庫史料目錄》六編、《明季史料拾零》六種、《清史料拾零》二十六種、《史料叢編》二集、《清太祖實錄稿》三種,其餘部分皆售出,最後為歷史語言研究所買下。這些檔案幾經轉手買賣,僅餘十二萬多斤。北洋政府歷史博物館並沒有把全部清代大內檔案賣給紙商,它自己留下的共計六十二箱又一千五百零二麻袋檔案,於1922年為北京大學文科研究所接收,並對這些檔案進行瞭整理,編印瞭《清九朝京省報銷冊目錄》、《順治元年內外官署奏疏》、《明清史料》等等。1949年以前,清代檔案的保管和整理,始終處於各自為政的分散混亂狀態。

1950年,故宮文獻館改為檔案館,成為專門保管清歷史檔案的專業機構,1955年故宮檔案館劃歸國傢檔案局領導,改稱中國第一歷史檔案館,並從各地藏有清檔案的單位和個人手中征集和接收瞭清檔案近四千箱(約四百餘萬件)。使中國第一歷史檔案館所藏的檔案數量增加瞭近一倍,檔案全宗也由原來的十幾個達到瞭七十幾個。但是,目前國內一些機關、團體、學校及個人手中,甚至外國的一些檔案館、博物館、圖書館和私人手中還收藏有不少清代檔案。此外,臺灣故宮博物院收藏有宮中檔、軍機處檔、清史館檔、實錄、起居註、詔書、國書、本紀、滿文老檔及雜檔等,共計三十九萬二千多件;從中選編出版瞭《海防檔》、《中法越南交涉檔》、《中俄關系史料》、《礦務檔》、《宮中檔》、《舊滿洲檔》、《清太祖武皇帝實錄》、《道咸同光四朝奏議》、《袁世凱奏折專輯》、《年羹堯奏折專輯》等檔案史料匯編。

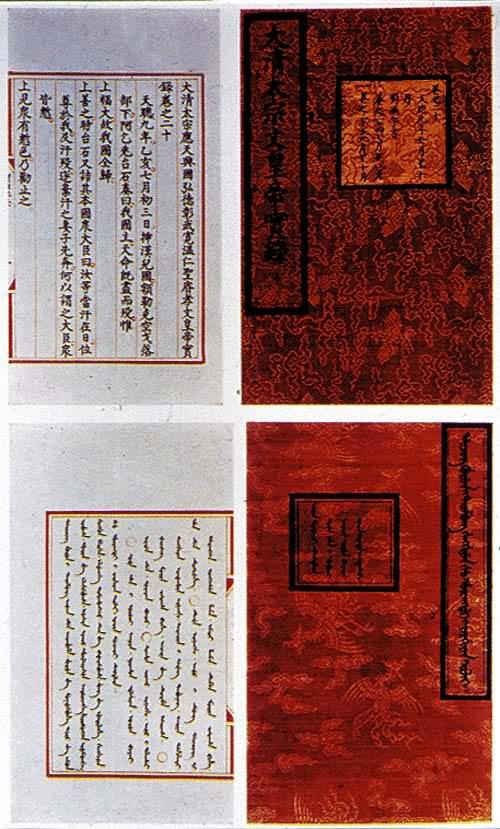

目前,中國第一歷史檔案館是保存清代檔案最多、最集中的地方。它收藏有清朝中央機構及地方官衙、個人、王府的檔案,共約九百多萬件。在時間上起於清入關前1607年,止於宣統三年(1911)。此外,清朝末代皇帝溥儀退位後住在紫禁城及寄居天津時期的檔案亦包括在內。這些檔案的所屬全宗分別為:內閣、軍機處、內務府、宗人府、宮中各處、吏部、戶部──度支部、禮部、兵部──陸軍部、刑部──法部、工部、外務部、學部、農工商部、民政部、巡警部、郵傳部、理藩部、樂部、責任內閣、弼德院、都察院、資政院、翰林院、大理院、會議政務處、督辦鹽政處、總理練兵處、清理財政處、管理前鋒護軍等營事務大臣處、侍衛處、禁衛軍訓練處、尚虞備用處、京城巡防處、京防營務處、京城善後協巡總局、禁煙總局、順天府、會考府、軍諮府、醇親王府、憲政編查館、修訂法律館、國史館、方略館、太仆寺、太常寺、光祿寺、鴻臚寺、神機營、健銳營、火器營、欽天監、國子監、大清銀行、近畿陸軍各鎮督練公所、京師高等審判廳檢查廳、長蘆鹽運使司、鑾儀衛、八旗都統衙門、步軍統領衙門、山東巡撫衙門、黑龍江將軍衙門、寧古塔副都統衙門、琿春副都統衙門、阿拉楚喀副都統衙門,以及溥儀、端方、趙爾巽等。檔案的種類和名稱不下百餘種,包括有皇帝發佈的命令文書,如制、詔、誥、敕、諭、旨等;有官員向皇帝的奏報文書,如題本、奏折、賀表、箋文等;有記載皇帝言行和政務活動的檔案,如起居註、實錄、聖訓、本紀、方略等;有記載皇室和皇族事務的檔案,如玉牒、星源吉慶、皇冊等;有各衙門之間的來往文書,如咨文、移會、札、稟、呈、函等;有外交文書──照會等;此外還有電報、輿圖、史書、清冊、各種檔冊、人物傳記等。這些檔案,絕大部分使用漢文或滿漢文合璧書寫,有一部分專用滿文的,也有少數使用蒙、藏等少數民族文字書寫。此外還有英、法、俄、日等外文檔案。這些檔案史料內容豐富,幾乎包括瞭政治、經濟、軍事、外交、文化、教育、藝術、天文、地理、氣象、民族、外國侵略、人民革命運動以至宮廷生活、典章制度等各個方面。這些清檔案數量之巨、種類之多、內容之廣,在全國絕無僅有,是中國目前歷史檔案中保留數量最多、最為完整的部分,也是中國歷史上稀有的文化遺產和寶貴的社會財富。(見彩圖)

《清實錄》中的《太宗實錄》

《清實錄》中的《太宗實錄》

康熙三十九年(1700)朱批諭旨

康熙三十九年(1700)朱批諭旨

到目前為止,清代各全宗檔案都經過瞭初步整理,有一部分全宗和類項的檔案還進行瞭比較科學的立卷編目,絕大部分檔案都做到瞭有規可循,有目可查。同時還有計劃地進行瞭檔案史料編輯出版工作,先後編輯、出版的史料叢書有:《中法戰爭》、《辛亥革命》、《戊戌變法檔案史料》、《宋景詩檔案史料》、《清代地震檔案史料》、《義和團檔案史料》、《洋務運動》、《關於江寧織造曹傢檔案史料》、《李煦奏折》、《第二次鴉片戰爭》、《清末籌備立憲檔案史料》、《清代中俄關系檔案史料選編》、《清代檔案史料叢編》、《天地會史料》、《清代1850年前農民運動史料選編》、《清代華工出國檔案史料》、《清代乾隆年間農業租佃關系檔案史料》、《清王朝鎮壓太平天國檔案史料匯編》、《康熙起居註冊》等等。