清代乾隆年間活躍於北京劇壇的四個著名徽班:三慶、四喜、和春、春臺的合稱。徽班,是以安徽籍(特別是安慶地區)藝人為主,兼唱二簧、昆曲、梆子、囉囉等腔的戲曲班社。開始多活動於皖、贛、江、浙諸省,尤其在揚州地區,更以“安慶色藝最優”(《揚州畫舫錄》)。清乾隆五十五年(1790),為給高宗弘曆祝壽,從揚州徵調瞭以著名戲曲藝人高朗亭為臺柱的“三慶”徽班入京,成為徽班進京的開始。此後又有四喜、啟秀、霓翠、和春、春臺等安徽班相繼進京。在演出過程中,六班逐步合併成為著名的的三慶、四喜、春臺、和春四大徽班。當時正是地方戲曲勃興、花雅爭勝的時期,一些新興的地方劇種,如高腔(時稱京腔)、秦腔等已先行流入北京。徽班在原來兼唱多種聲腔戲的基礎上,又合京、秦二腔,特別是吸收秦腔在劇目、聲腔、表演各方面的精華,以充實自己。同時適應北京觀眾多方面的需要和發揮各班演員的特長,逐漸形成瞭四大徽班各自不同的藝術風格,表現為:“三慶的軸子(指三慶班以連演整本大戲見長);四喜的曲子(指四喜班以演唱昆曲戲著稱);和春的把子(指以擅演武戲取勝);春臺的孩子(指以童伶出色)”。出現瞭“四徽班各擅勝場”的局面(據《夢華瑣簿》)。嘉慶、道光年間,漢調(又稱楚調)藝人進京、參加徽班演出。徽班又兼習楚調之長,為匯合二簧、西皮、昆、秦諸腔向京劇衍變奠定瞭基礎。因此“四大徽班”進京,被視為京劇誕生的前奏,在京劇發展史上具有重要意義。清末宣統二年(1910),“四大徽班”已相繼散落。

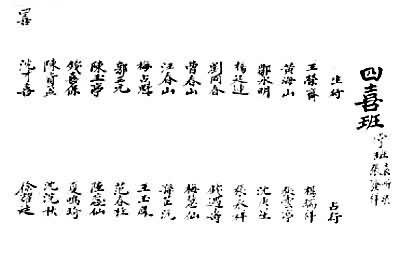

清同治二年(1863)《大小各班花名總冊》中四喜班花名冊

清同治二年(1863)《大小各班花名總冊》中四喜班花名冊