中國著名古代綜合性大型水利工程。位於中國四川省灌縣岷江中遊。戰國時期蜀郡守李冰父子主持興建(約西元前256~前251年),後代屢經擴建。

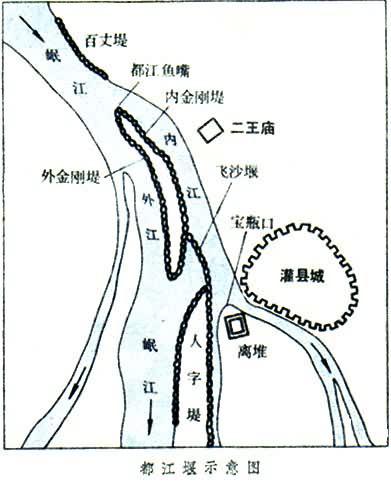

都江堰樞紐工程由分水導流工程、溢流排沙工程和引水口工程組成。它利用岷江江心洲佈置分水魚嘴堤,將岷江分為內、外兩江。在魚嘴上遊佈置瞭百丈堤,魚嘴兩側建有金剛堤,並建有將內江水排往外江的側向溢流排沙工程:平水槽、飛沙堰以及具有護岸溢流功能的人字堤。魚嘴以左,內江水流由這些導流和溢洪排沙工程程控制,並經寶瓶口流向川西平原。

寶瓶口形如瓶口,是引水通道,用以控制內江流量。飛沙堰在魚嘴堤的中部,是內江分洪減沙入外江的工程,長約180米,是由竹籠裝石砌成的低堰。汛期內江水挾沙從堰頂溢入外江,水過大時能將飛沙堰沖垮,保證灌區不成災。外江是岷江的主流,設有江安堰、石牛堰和黑石堰,是江安河、沙溝河和黑石河三大幹渠引水口。整個工程的規劃、設計和施工都十分合理,分水魚嘴、寶瓶口和飛沙堰聯合運用,能按照灌溉、防洪的需要分配內、外兩江的水流量(見圖)。

都江堰建成後,在堰上立三石人作水則,把石人的肩、足作為水位上下的標準,是世界上最早的水尺。都江堰附近的河底常易被河礫、卵石充填淤高,每年都必須斷流淘挖。李冰父子還制定瞭“深淘灘,低作堰”的歲修原則和“遇彎截角,逢正抽心”的八字治水方針。

都江堰建成後,不僅使川西平原廣開稻田,而且使岷江中下遊地區逐漸形成瞭一個灌溉網,“水旱從人,不知饑饉,時無荒年,天下謂之天府也。”經歷代治理,灌區逐步擴大,明正德年間(1506~1521年)就包括成都平原13個縣。目前總的受益地區有溫江、樂山、綿陽、內江地區27縣、市,總灌溉面積已達800餘萬畝。(見彩圖)

都江堰是中國著名古代綜合性大型水利工程,建於公元前3世紀中期

都江堰是中國著名古代綜合性大型水利工程,建於公元前3世紀中期