兒童處於生長發育過程中,需從食物中獲取營養素來修補舊組織,增生新組織,產生能量,維持生理活動。年齡越小,生長發育越快,代謝越旺盛,而消化功能越差。按體重計算則兒童所需營養素的量比成人多,年齡越小越是如此。如何選擇適合不同年齡兒童營養需要的食物及餵養方式,是兒童保健中的重要問題。

兒童對營養素的需要 兒童對各種營養素的需要量與成人不同,各年齡組間亦有差異。熱能單位原先先以千卡(kcal)計算,現改以焦耳 (J)計算。1kcal=4.1840kJ。機體所需總熱量包括五個方面:①基礎代謝;②攝入食物過程消耗的能量(食物的特殊動力作用);③從事各種活動消耗的能量;④生長需要;⑤排泄的消耗。基礎代謝指人體在空腹清醒而安靜的狀態下,維持體溫、循環、呼吸、肌張力、腸蠕動、腺體活動等生理活動所需的最低能量,1歲以內嬰兒約需230.12~251kJ(55~60kcal)/kg·d(約占每日總熱量的50~60%,此比例隨年齡增加而逐漸減少),2~7歲時為167.36~209.2kJ(40~50kcal)/kg·d,12~13歲時為125.52kJ(30kcal)/kg·d,與成人差不多。食物的特殊動力作用是進食後,食物刺激身體代謝而產生的額外熱量,約占總熱能的5~10%。各種活動所消耗的能量,隨年齡逐漸增加。1歲以內嬰兒約需62.76~83.68kJ(15~20kcal)/kg·d,至12~13歲時為125.52kJ(30kcal)/kg·d。生長所需熱量為兒童所特有,1歲以內約占總熱量的25~30%,嬰兒初期可高達40%,1歲時約62.76kJ(15kcal)/kg·d。排泄的消耗占總能量的5~10%。小兒總熱量嬰兒時期較高為418.4~502kJ(100~120kcal)/kg·d,幼兒時期為418.4kJ(100kcal)/kg·d,學齡前期為376.56kJ(90kcal)/kg·d,學齡期為334.72kJ(80kcal)/kg·d,青春期為251kJ(60kcal)/kg·d。嬰兒期後男孩逐漸較女孩攝入熱能高,尤以10歲以後青春期,在6歲時男孩消耗熱能較女孩約高460.24kJ(110kcal),10歲時約高836.80kJ(200kcal)。

水 小兒時期體液相對比較成人多,年齡越小相對越多,新生兒體液總量約占體重的80%,嬰兒約占70%,學齡兒童約占65%,而成人占60%。小兒年齡越小,所需水分越多,嬰兒期每日每公斤體重需水110~150ml,學齡前期約需90~110ml,學齡期為70~85ml,13歲以上為50~60ml。若嬰幼兒每日攝取水量少於60ml/kg,則可發生脫水癥狀。水是從飲水和食物中水分及食物氧化和組織細胞代謝所產生的水分得來,分佈在人體血漿區、間質區(包括淋巴液)及細胞區。水分主要由腎臟排出約占50~60%,肺和皮膚約排出33%,由消化道排出約6~10%以下,0.5~3%存留在體內。

蛋白質 蛋白質是構成身體細胞原漿和體液的主要成分,含量僅次於水,對嬰幼兒健康成長起關鍵作用。嬰幼兒母乳喂養者每日每公斤體重需蛋白質2.0g,牛乳喂養者需3.5g,因牛乳蛋白質的價值較人乳稍差。由蛋白質所供的熱量約占每日總熱量的8~15%。

脂肪 嬰幼兒每日需要的脂肪量為1~4g/kg,6歲以上兒童約3g/kg。脂肪所供熱量約占每日總熱量的35%。脂肪由食物供給,乳類、蛋黃、豬油、肉、奶油、肝、魚、魚肝油、植物油等都是脂肪來源。植物油含有必需的不飽和脂酸,對人有利。

糖(碳水化合物) 主要食物來源為乳類、五谷、薯類、水果、蔗糖、麥芽糖、單糖、蔬菜、豆類、根莖類食物等。1歲以內嬰兒每日每公斤體重約需12g,2歲以上需10g。嬰幼兒飲食所供糖的熱量約占總需熱量的35~60%。糖攝入過多可致肥胖。

維生素 對兒童生長發育起著很重要的作用,為維持人體正常代謝活動所必不可少。大部分維生素不能在體內合成或合成不足,必須由食物中攝取(見維生素),如維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、煙酸、維生素B12、維生素C、葉酸、維生素D、維生素E、維生素K。

礦物質及微量元素 對兒童的生長發育有重要生理作用,是不可缺少的營養素。與兒童營養關系密切的元素為鈣、磷、鐵、銅、鈉、鉀、鋅、氯、碘、鎂等。見微量元素、鉀代謝紊亂、鈉代謝紊亂、鈣代謝紊亂、磷代謝紊亂、鎂代謝紊亂。

兒童的喂養 不同年齡的兒童喂養方式不同。未出牙的嬰兒隻以流質的母乳或牛乳等為食,出牙後逐漸習慣於咀嚼固體食物,消化功能也逐漸完善,食物形式便逐漸過渡到固體。乳兒主要以乳類等流質食品為食。喂養方式有母乳喂養、人工喂養及混合喂養。1歲左右可以斷奶,以後以固體食物為主。年齡越大,食物的性質、種類、分量越接近成人。學齡兒童的飲食與成人相同,但慎用過酸過辣等有刺激性的食物。

母乳喂養 指5~6個月內的乳兒單靠母乳營養。母乳是嬰兒最理想的天然營養品。母乳的優點為:①含有豐富的營養。母乳所含蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈣磷比例適當,酪蛋白含量少,遇到胃酸後結成的凝塊小,適於嬰兒的消化吸收,脂肪球較小,易於吸收,對嬰兒體格及腦發育必要的不飽和脂肪酸較牛乳高;②經濟方便。可直接喂哺嬰兒,不易污染,清潔無菌,不需要消毒且溫度適宜;③含有大量抵抗疾病的物質。母乳中免疫球蛋白分泌性 IgA含量最高,還有IgM及IgG,可保護嬰兒不受腸道和呼吸道微生物的感染,並可防止抗原物質的吸收。母乳中乳鐵蛋白(一種與鐵結合的蛋白質)有較強的抗感染作用,還有溶菌酶和其他酶類,補體T淋巴細胞、B淋巴細胞及吞噬細胞等免疫物質,能增強嬰兒抵抗疾病的能力;④母親自己哺乳,可增加母親與嬰兒間的感情,有利於嬰兒的身心正常發育。哺乳可反射性地刺激子宮收縮,有利於母親產後子宮的恢復,促進乳汁分泌量的增加。

人乳含蛋白質1.2%、脂肪3.3%、糖7.5%。蛋白質中2/3是凝塊小的乳白蛋白。脂肪中液脂占多量,揮發性脂肪酸少。糖以乳糖為主。分娩後到12天的乳為初乳。黃色濃稠,蛋白質含量高,煮沸後易凝固,脂肪少,油脂酸含量高,熱量大,含初乳小體(脂肪變性的白細胞)、白細胞及脂肪球,酶及抗體亦多,3~4天時分泌型免疫球蛋白 A最高。初乳適合新生兒的營養需要。13~30天的乳為過渡乳(或移行乳),脂肪含量最高。2~9個月的乳為成熟乳,乳白色,味甜;其中所含酪蛋白與鈣結合;白蛋白含大量色氨酸、胱氨酸。10~20個月的乳為晚乳,成份與成熟乳相似。

乳母所需營養素較正常人為多,飲食量不足,可使乳量減少,乳中脂肪和蛋白質可降低。母親應多食含動物和植物蛋白、維生素和無機鹽豐富的食物,多吃新鮮蔬菜,以保證乳汁內脂肪、蛋白質、維生素和礦物質的含量,不要吃刺激性食物。母親飲食的質和量,直接影響到母乳。環境和精神因素可影響母乳的質和量,如精神緊張、恐懼、憤怒、憂慮、疲乏、工作勞累、生活不規律等都可影響母乳分泌量。母親患急性疾病,吸煙且量過大,均可使乳汁分泌減少。一些藥物如紅黴素、四環素類,氯黴素、磺胺類,卡那黴素、阿托品、阿片類、苯巴比妥、水楊酸類,金剛胺、苯妥英鈉、氯丙嗪、眠爾通、硫氧嘧啶、安定、異煙肼、潑尼松、雌激素、咖啡因等可從乳汁排出。乳母用這些藥物量過多,可使乳兒中毒,阿片還能使嬰兒成癮。有些避孕藥口服後減少乳汁分泌量,亦可降低乳液內蛋白質、脂肪和鈣的含量。分娩後,催乳素促進乳汁分泌,月經回潮時,催乳素下降,乳汁分泌減少。

哺乳方法及註意事項如下。母親從妊娠後期即應開始保護乳頭,每天用溫開水擦洗乳頭,縮進的乳頭應拉出,以避免產後嬰兒吸奶困難和發生乳頭皸裂。喂奶前洗凈手並先將奶頭及其周圍擦洗幹凈,喂奶時將嬰兒抱起,頭稍高躺在母親懷裡,母親把食指和中指分開輕輕壓住乳房,免得乳房堵住嬰兒鼻孔。喂哺15~20分鐘,吃空一側乳房再哺另一側。每次哺乳後,把嬰兒立位抱起,伏在母親肩上,輕拍後背5~10分鐘,使嬰兒吸入的胃內空氣排出,如此可防止吐奶。若嬰兒已飽,不能吸盡乳汁,可用手擠乳,或用橡皮球吸乳器將乳抽空,以使下次乳汁分泌增多。每日喂奶7次,白天每3小時1次,夜間為5~6小時,2個月後白天每呟~4小時1次,可根據嬰兒饑飽及吸奶情況決定,白天兩次喂奶之間可喂溫開水30ml。母親如有感冒,應戴口罩喂奶。人乳有多餘時可收集起來乳汁消毒保存備用。這可用以養育母親因病不能哺乳的早產兒、虛弱嬰兒。

嬰兒斷奶最適當時期為8~12個月,在6個月後每天減去1次母乳,以其他食品代替。8~9個月時,再減1次母乳,以非乳類食品代替。若遇夏季炎熱,嬰兒改食易致消化不良,斷奶可延至秋季。若母乳不足或母親患病,可提早斷奶。在牛奶或代乳品缺乏的地區,可於增加輔助食品的條件下,每天仍吃1~2次母乳,最遲至1.5歲斷奶。隨著輔食增加,斷奶逐漸進行。喂其他食物時,可用杯、匙進食,使嬰兒逐漸習慣。

人工喂養 用牛乳、羊乳、其他獸乳或合理的代乳品喂哺6個月以內的嬰兒,叫做人工喂養。常用為牛乳,其次為羊乳,豆漿或豆制代乳粉也是合乎營養的代乳品,有的地區乳類來源缺乏時用非乳類蛋白質如魚肉蛋白質、大豆蛋白質、雞蛋蛋白質、花生蛋白質來補充乳蛋白。

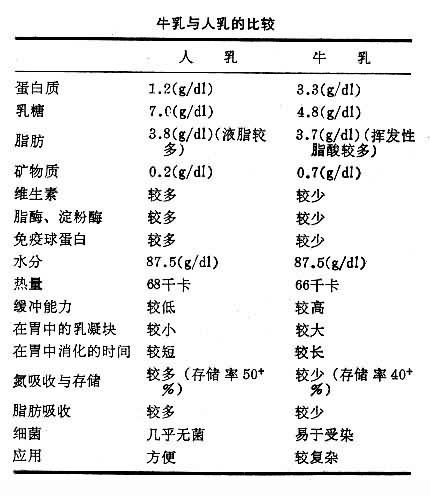

① 牛乳。與人乳不同之處為:人乳的蛋白質2/3為乳白蛋白,1/3為酪蛋白;牛乳內蛋白質4/5為酪蛋白,隻有1/5為白蛋白,酪蛋白所含氨基酸不如白蛋白豐富,酪蛋白遇到胃酸後結成的凝塊較大,不易消化。而牛乳又缺乏胱氨酸。牛乳脂肪中,顆粒小,易消化吸收的不飽和脂酸較人乳少,脂肪球也較人乳大,不利於吸收消化。人乳乳清蛋白內含有多量的酶、免疫球蛋白及乳鐵蛋白,牛乳內含量少。牛乳鈉、鈣、磷等礦物質較多,但鈣磷比例不利於鈣的吸收。牛乳中乳糖含量較人乳低,故需加糖。牛乳污染機會多,易引起嬰兒腹瀉。人乳和牛乳的比較見表。牛乳中加入適量(如1/4~1/3量)的大米湯或小米湯可使酪蛋白在胃中的凝塊變小。又可用加熱方法使凝塊變小,可隔熱蒸煮半小時,即將牛乳加糖,分裝入奶瓶放蒸鍋內,蒸鍋內的水面要高於瓶中奶面,煮沸後以文火再煮半小時。也可加酸制成酸奶,使酪蛋白凝塊減少,以利消化。

牛乳與人乳的比較

牛乳每100ml中含蛋白質3.3g、脂肪3.7g、糖4.8g,含熱量276kJ(66kcal)。加5%糖則每100ml含熱量359.82kJ(86kcal);加8%糖後熱卡可達418.4kJ(100kcal),每毫升含熱量4.18kJ(1kcal)。嬰兒需牛奶量100~120ml/kg·d。2個月內嬰兒分為7次喂哺,夜間休息6小時。2~3個月的嬰兒每日6次,夜間休息6.5小時。3個月起每日5次,晚間休息8小時。每100ml牛奶加入5~8克糖。喂奶前須將奶煮沸消毒,每次奶瓶及奶頭也應煮沸消毒。例如,5個月嬰兒體重6kg,則每日需總奶量為120ml×6=720ml 。人工喂養兒除牛奶外應另加飲水,另外每日還需要水量為50ml/kg,可分開在兩次喂奶中間喂開水補充水分。

② 全脂奶粉。鮮牛乳濃縮成的幹粉。用奶粉配制乳液時按重量計算為1份淡奶粉加7份水即成為全牛奶;按容量計算為1份奶粉加4份水。

③ 蒸發牛乳。在60℃左右的溫度及低氣壓條件下,使新鮮牛奶蒸發濃縮到原量的一半而成。裝罐密封,再高熱消毒。食時用等量水稀釋,成分同鮮牛奶。適用於胃量小需要熱量較多的嬰兒。可用以喂哺新生兒、早產兒或體重不足的嬰兒。

④ 酸牛乳。新鮮牛乳或已稀釋好的奶粉中加入酸類(如乳酸、枸櫞酸)或無毒乳酸桿菌使牛乳發酵,即制成酸乳。酸乳的酪蛋白凝塊小,易於消化。一般用100ml牛乳加乳酸0.5~0.8ml,也可用橘汁(內含檸檬酸),每100ml牛乳加橘汁6ml。

⑤ 母乳化牛乳。國外人乳化乳品品種繁多。用脫去礦物鹽的牛乳乳清為基礎,加上適量的脂肪(一般多用植物油)、維生素和各種微量元素,使生產的乳粉所含脂肪、碳水化合物、維生素、礦物鹽的成分接近人乳。但所含蛋白質不如人乳,免疫球蛋白、乳鐵蛋白和溶菌酶的含量比人乳低得多,礦物鹽比人乳少。

⑥ 維生素A、D強化牛乳。即在1000ml鮮牛乳中加入維生素A2000國際單位(IU)、維生素D400~600IU。可預防維生素A、D缺乏。用維生素A、D強化牛乳後,嬰兒可不再服維生素A+D制劑。

⑦ 羊乳。含蛋白質3.8%、脂肪4.1%、乳糖4.8%。蛋白質較牛乳為高,高出量為乳白蛋白。含脂量較高,脂肪球也較牛乳為小。維生素B12含量較牛乳少,葉酸含量甚低。長期以羊乳喂養易發生巨幼紅細胞性貧血,按時添加輔食即可避免。

⑧ 豆漿。用大豆制成,含大量大豆蛋白質和維生素B 。營養價值較牛乳和羊乳稍低。含蛋白質約3.5g%、碳水化合物9g%,脂肪量低,鈣亦不足,必須另加魚肝油補充。缺點是制作麻煩,難於保存。現市售有豆漿粉,為豆漿噴霧制成,成分固定,易於吸收。

⑨ 魚肌蛋白。魚肌細嫩,含有優良蛋白質。魚肌含蛋白質17.2%,含各種必需氨基酸,符合嬰兒營養需要。將魚去頭及內臟(不去骨)制成的魚粉,約含蛋白質85%左右,氨基酸無損失,有合理的鈣、磷含量。也可將魚蒸熟去骨搗爛。嬰兒從2~2.5月起,每日取3~4g加入代乳糕或米糊內以補充母乳的不足。

煉乳(牛乳加熱蒸發水分至原體積的40%,加蔗糖40%裝罐)、麥乳精、未強化的米粉、糕幹粉、面糊等均含糖類太多,蛋白質、脂肪等不足,不宜用於嬰兒喂養。隻用這些食品可致嬰兒營養不良、肥胖及營養缺乏癥。

混合喂養 用人工喂養方法補充6個月以內母乳喂養兒母乳不足的一部分。用於母乳量不足,母親身體衰弱或因社會活動影響哺乳時。必要時於每次哺乳後補充牛奶等。

嬰兒輔助食品 嬰兒時期生長發育特別迅速,機體對營養的需要越來越增加,單靠哺乳質與量已不能滿足生長需要,嬰兒出生後胃容量日漸增加,5、6個月後牙齒逐漸萌出,各時期營養需要的質和量也不相同,因此自生後至1歲,嬰兒食物的量應逐漸增加,須添加其他輔助食品,食物的質從流質到半流質、軟質至固體食物逐漸鍛煉嬰兒。若不及時增加乳類以外的輔食,則嬰兒會發生佝僂病、缺鐵性貧血、維生素缺乏癥、營養不良和骨骼、牙齒發育不良等疾病。增加輔食應在嬰兒消化正常情況下,少量開始,逐漸增加量,試用3~4日或1周,嬰兒能適應,大便正常,則可再加一種。

添加輔食的內容及時間如下。

生後2周:濃縮魚肝油,每天3~5滴,漸加至每天2次。

1個月:菜水(將菜洗凈切碎,2份菜加1份水,煮沸勿超過5分鐘)、番茄水、鮮橘或橙汁、西瓜擠汁或加維生素C。

2~4個月:同上,水果水。母乳不足者加其他乳類或魚肌蛋白加入米粉糊等半流食品,由少量開始逐漸加量。

4個月以後:蛋黃,開始時1/4個,漸增至1/2~1個。

5~6個月:爛粥或爛面片;菜泥(菠菜、胡蘿卜、青菜、白菜、番茄、馬鈴薯泥等)、魚肉、蛋羹等,開始時先喂1小匙,加入粥或爛面片中,若有腹瀉,應俟大便正常後再添加;水果(香蕉、蘋果、桃等)泥。

7~8個月:增加粥的量及次數,餅幹或饅頭片、碎菜、全蛋;8個月時漸食魚肉、肉松、肝泥、豆腐。

9~10個月:肉末、肝末、雞肉等禽食、豆腐、豆制品。

11~12個月:軟飯、餛飩、饅頭等;肉菜同上,隨輔食增加減少奶量。

1~2歲嬰兒乳齒漸出齊,咀嚼及消化功能更強,可以吃多種食物。隨輔食的增加乳類或代乳品逐漸減少,可以粥、爛飯、植物及動物蛋白質、蔬菜、水果等代替1次乳類。每次隻給乳類500~600ml。2~3歲時可增加食物品種。飲食要細、軟、碎、爛、新鮮而清潔,宜用含蛋白質較多,維生素及礦物質豐富的飲食,避免粗糙有刺激性及油膩的食物。每日進食4次,早、中、晚3餐,午睡後可加1次牛奶、豆漿、蛋羹或點心,奶量自500ml漸減至250ml。3~6歲兒童的食品種類加多,可適當增加食品量,要註意各種營養素,不要吃刺激性食物,多給新鮮蔬菜、水果,熱量約376.56~334.72kJ/kg(90~80kcal/kg),可在3餐外加1次牛奶、點心。以後飲食與成人近似,飲食要按時進行,飲食前勿吃零食,不要邊吃邊玩、勿興奮過度,避免情緒緊張而影響食欲。最好幾個兒童同桌而食,這樣可以增加食欲。

參考書目

蘇祖斐:《實用兒童營養學》,第2版,人民衛生出版社,北京,1989。