腸道包括小腸和大腸。小腸又分為十二指腸、空腸和回腸3部分,起自胃的幽門口,下至回腸末端的回盲部。大腸分為盲腸、結腸和直腸3部分,上接回腸末端,下至肛門。腸道是一盤曲於腹腔內的消化管,其長度有較大的個體差異,平均小腸約3m,大腸約1.5m。

腸道疾病十分常見,它不僅原發於腸道,也可繼發於其他系統的疾病中。有人統計成人胃腸道疾病約占各種疾病的10%,因此對人體的健康影響很大。

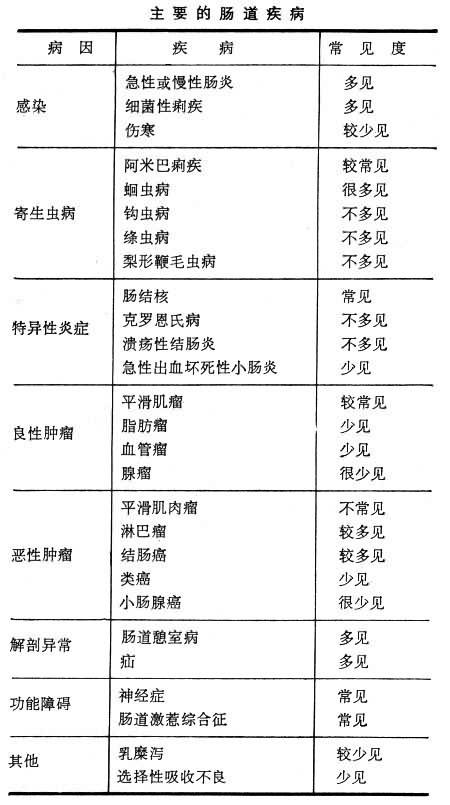

種類 主要的腸道疾病見表。

主要的腸道疾病

有一些其他系統的疾病也可並發腸道疾病,例如甲狀腺功能亢進可有持續性腹瀉,尿毒癥可引起腸道粘膜糜爛或潰瘍而並發消化道出血。長期右心衰竭可導致小腸淋巴管擴張而出現腸道蛋白丟失癥,硬皮病可使腸道運動功能障礙和吸收不良,貝赫切特氏病可並發消化道出血等。

臨床表現 比較常見的有下列幾方面:

① 食欲不振。其原因可能由於腸道的消化、吸收或運動功能發生障礙的緣故。不過,引起食欲減退的原因很多,除瞭胃腸道疾病外,也可因精神因素、藥物反應或其他臟器疾病所致。

② 惡心、嘔吐。高位腸梗阻或腸運動功能異常時,常有嘔吐。但惡心嘔吐癥狀也可發生於多種不同的疾病。

③ 腹痛。腸道炎癥、腸梗阻、腸穿孔、腸襻缺血等均可出現急性腹痛。腸道腫瘤或慢性炎性病變則常有持續性腹痛。

④ 腹瀉。急性腹瀉多因腸道細菌感染、細菌毒素或其他有害物質損傷腸粘膜的結果。慢性腹瀉則可見於各種原因引起的吸收功能障礙、慢性炎癥、腸道運動過速等疾病。小腸疾病所致的慢性腹瀉常伴有吸收不良,結腸疾病引起的腹瀉多見於慢性炎癥或結腸運動過速。

⑤ 便秘。腸道運動減弱,腸壁肌層張力降低,或結腸、直腸因炎癥、腫瘤而致腸腔狹窄時,可引起大便秘結。便秘也可由藥物、生活規律的改變、飲食過少過精、食物中的纖維含量過少所引起。所以便秘不一定是腸道有器質性病變的表現。

⑥ 消化道出血。按出血的部位可分為上消化道出血和下消化道出血。前者表現為嘔血或柏油樣黑便,這是因為血紅蛋白所含的鐵經腸道細菌作用變成硫化鐵而使糞便變黑,但是上消化道急性大量出血時,大便也可呈暗紅色。下消化道出血表現為血便,凡出血部位越低,出血量越多,在腸道內停留的時間越短,則糞便所含的血越鮮紅。若消化道出血量少於10ml,糞便顏色可無異常,須用潛血試驗來測知。

診斷 除詢問病史和體格檢查外,主要有下列診斷方法:

糞便化驗 包括肉眼和顯微鏡下觀察、寄生蟲檢查、潛血試驗。腸道感染或炎性病變時,糞便內常有紅細胞和(或)白細胞。有消化道出血時,糞便潛血陽性。但是目前常用的愈創木潛血試驗在口服鐵劑,進食動物血、瘦肉或大量綠葉蔬菜時,可出現假陽性反應。

X射線胃腸道檢查 是當前診斷胃腸疾病常用而重要的方法。包括下列幾種檢查方法:①腹部平片。腸梗阻時,常顯示腸襻脹氣並有液面。腸穿孔時顯示橫膈下有遊離氣體。②鋇餐胃腸造影。應用鋇劑和空氣進行雙重對比方法,可以顯示腸道粘膜和病變,在透視下也可觀察腸道的運動狀態。這一檢查方法對判斷小腸器質性或功能性病變均有重要意義。③鋇劑灌腸。依次應用鋇劑充盈結腸,鋇劑排空和註入空氣作對比造影,可以顯示結腸、回盲部的形態,發現異常的征象。④選擇性腹部動脈造影。從股動脈逆行插入導管,根據臨床的要求,選擇性地在腹部動脈、腸系膜上動脈或腸系膜下動脈內註入泛影葡胺,快速連續攝片,對於判斷消化道出血的部位和顯示含血管豐富的腫瘤有較大的幫助。

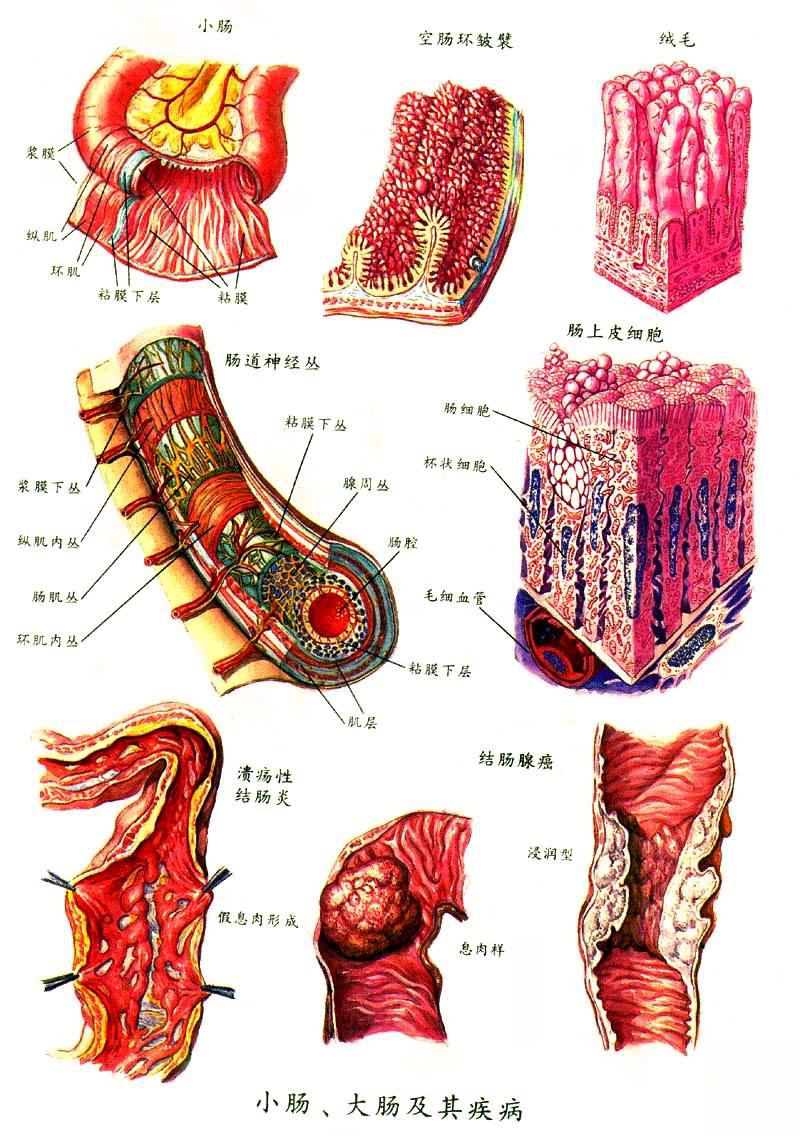

小腸、大腸及其疾病

小腸、大腸及其疾病

小腸吸收功能試驗 包括糞便脂肪測定、右旋木糖吸收試驗、維生素B12吸收試驗等,對確定小腸吸收功能有重要意義。

小腸粘膜活檢 可以觀察小腸粘膜的組織學變化。

治療 因病而異。原則上包括去除病因(如消炎、滅菌、驅蟲)、補充營養、註意水和電解質的平衡、對癥治療(如止痛、止瀉、通便等)以及手術等。

參考書目

江紹基主編:《臨床胃腸病學》,上海科學技術出版社,上海,1981。