一種心身狀態,處於這種狀態的人(殘疾人),由於軀體功能的或精神心理的障礙,不能或難以適應正常社會的生活和工作。因病致殘稱為病殘(這樣的人稱為病殘人)。因傷致殘稱為傷殘(這樣的人稱為傷殘人)。殘疾者經過康復,絕大多數可以回歸社會,享有與健全人一樣的權利。因此,作為貶義的“殘廢”一詞,現已廢用。目前,全世界大約有5億多殘疾人,分別占居住國人口的2~14%不等。據中國國傢統計局1987年公佈的《全國殘疾人調查主要資料公報》,中國僅視力、聽力語言、智力、肢體4類殘殘疾和精神病1種殘疾就有5164萬人,占全國人口的4.9%,大體上每5個傢庭中就有一位殘疾者。研究致殘原因及功能損傷機制,可以預防殘疾,減少殘疾傷害;研究殘疾的功能評定、訓練、補償、增強和替代,以及各種社會救助方式與政策,可以使殘疾者在不同程度上“重返社會”。研究殘疾人群體在人口中的發生率、增長率、自然變動,也是人口系統工程中的重要分支。殘疾人應當得到社會的理解、尊重、關心和幫助。殘疾人事業是人道主義事業。

殘疾的構成要素 構成殘疾的要素有三個:①有由於疾病或外傷所導致的一種現代醫學條件下尚無法使之完全“復原”的器官或組織的“終局狀態”。這種終局狀態的存在,是殘疾的病理要素,或稱病理損害。如脊髓損傷造成下肢或四肢癱瘓。病理損害是殘疾的必備要素。②有病理損害導致的軀體生理功能或精神心理功能的低下或喪失。如截癱引起的運動、感覺及性功能的障礙。這是殘疾的生理功能障礙要素,或稱生理功能障礙。③有由於生理功能障礙或病理損害而造成的在完成與其年齡、性別、文化相適應的社會角色方面的困難。如截癱的運動障礙和性障礙,導致學習、就業、婚姻、生活自理、人際交往的困難。這是殘疾的社會角色障礙,或稱社會功能障礙。社會功能障礙同時也受制約於社會經濟、文化、醫療條件等因素,故也稱為社會環境障礙。據P.H.N.伍德認為,在有病理損害的人中,大約有1/3合並有生理功能(含軀體生理及心理生理)的障礙,而生理功能障礙者中,也有1/3左右合並社會角色障礙。因此,既無生理功能障礙又無社會角色障礙的單純病理損害者,不作為殘疾人對待。狹義的殘疾人主要指同時具備三要素的或以社會角色障礙為主的殘疾者,他們是政府和社會關註的殘疾對象。但從醫學、醫用工程學角度來看,由於側重點在於人體生理功能的補償和替代,因此,還應當把那些雖無明顯社會功能障礙但已有生理功能障礙的人包括進去。故廣義的殘疾人實際上指生理功能殘疾人。廣義的殘疾也泛指生理功能殘疾。

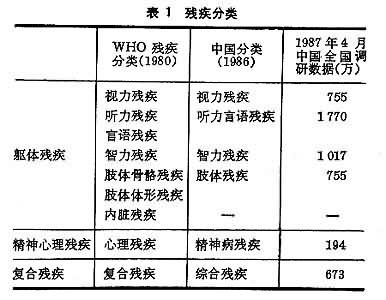

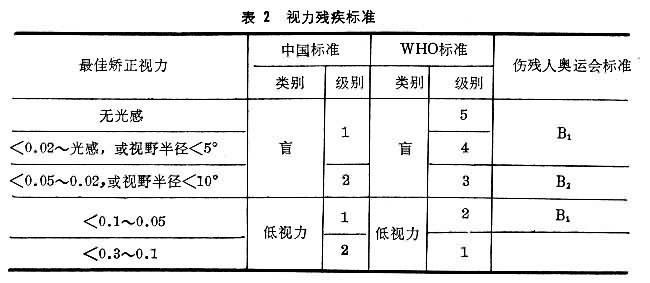

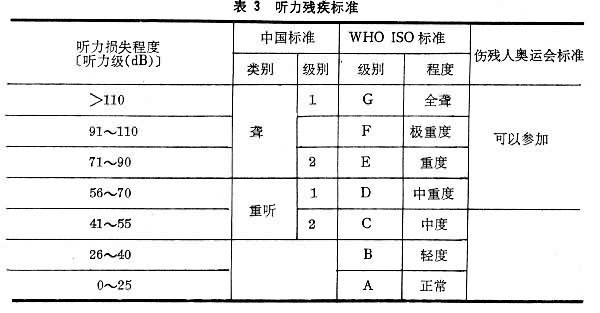

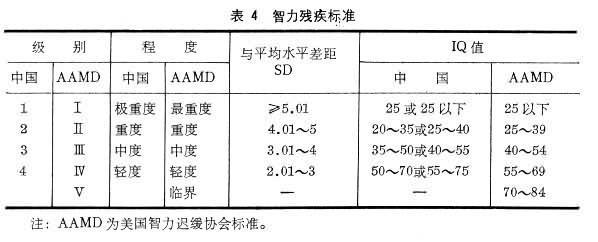

殘疾的分類和標準 1978年世界衛生組織 (WHO)擬訂瞭供疾病統計使用的《 WHO國際殘疾分類(ICIDH)》(1980年頒佈)。各國殘疾人組織實際采用的分類則各不相同。中國於1986年正式頒佈5類《殘疾標準》,它立足於中國國情,突出社會功能角色障礙這個主因素,具體指標也與國際上習慣采用的標準相一致或類似(表1、表2、表3、表4、表5、表6)。

表1 殘疾分類 表2 視力殘疾標準

表2 視力殘疾標準

表3 聽力殘疾標準

表3 聽力殘疾標準

表4 智力殘疾標準

表4 智力殘疾標準

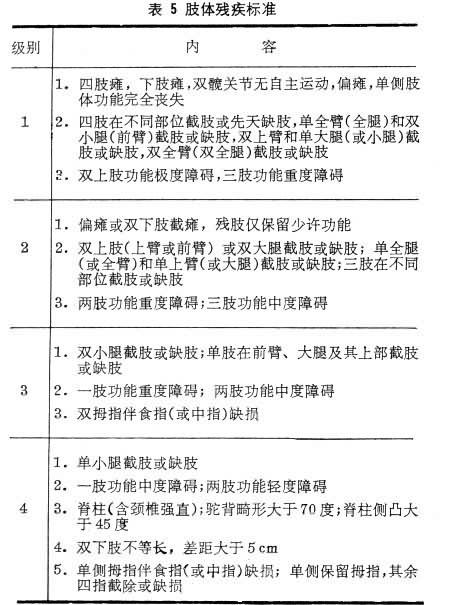

表5 肢體殘疾標準

表5 肢體殘疾標準

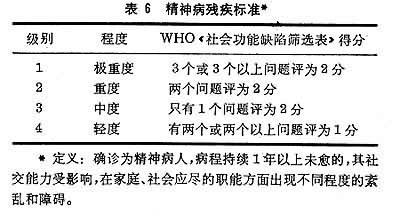

表6 精神病殘疾標準

表6 精神病殘疾標準

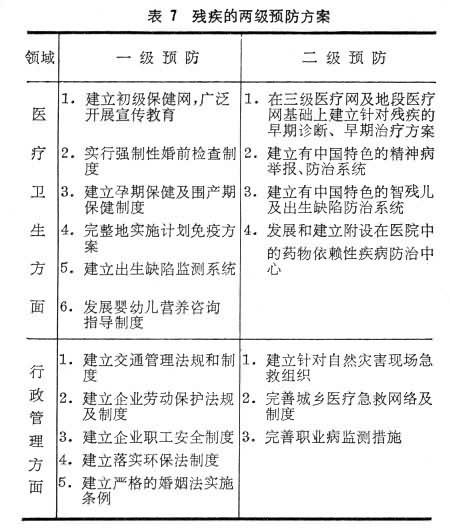

殘疾的預防 采取各種積極可行的措施,預防殘疾的發生(一級預防)或使之在早期消除(二級預防),是《聯合國殘疾人世界行動綱領(1983~1992)》中規定的首要任務和目標。為此,首先要建立地方的致殘原因流行學的動態分析和研究系統。即對致殘的十大原因(疾病、遺傳變異和先天畸形、營養不良、藥物毒物傷害、社會和傢庭變革中的心理沖擊、交通事故、職業病和職業勞動事故、環境污染、自然災害、戰爭),進行有地區針對性的逐年的統計分析,從而為地區具體的預防決策提供依據。其次要從醫療衛生、行政管理兩個方面,推行綜合性的兩級預防方案(表7),並使之逐步落實。

表7 殘疾的兩級預防方案

從中國國情看,殘疾的預防戰略要抓兩個方面,一是農村,一是兒童。中國農村約有殘疾人3848萬,占殘疾人總數的75%。這還不包括縣鎮居民中的770多萬殘疾人(占15%)。農村殘疾人又是全國貧困人口的1/5或1/4 。因此,在發展農村經濟的基礎上,做好農村殘疾預防工作,是根本上改變中國殘疾狀況的必由之路。不少先進的經驗證明,隻要做好農村的初級保健,搞好計劃生育,推行計劃免疫,嚴格執行婚姻法和開展各種形式的城市醫療隊下鄉活動,傳染性疾病是可以獲得控制的,並且大體上也可以杜絕出生缺陷。中國0~14歲殘疾兒童現有817萬,占殘疾人總數的15.8%,占兒童總數的2.66%。其中聾童及智殘童所占比例最大,前者占14.2%,後者高達66%,而且每年新生缺陷兒有38萬之多。可見,兒童殘疾預防的關鍵是控制先天性及遺傳性疾病。嚴格控制近親結婚,有計劃有步驟地開展妊娠遺傳學檢查,是預防工作的中心。

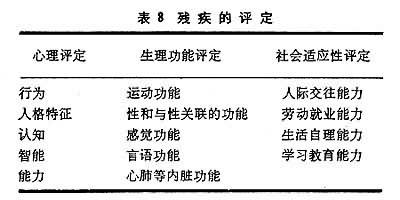

殘疾的評定與全面康復 要對殘疾狀態從心理、生理功能和社會適應性3個層次進行全面的、標準化的、定量的判斷和分析(表8),貫穿於康復的全過程中,前期評定的目的是確定該殘疾人回歸社會應當采取什麼樣的醫學的、工程學的及社會的康復措施(方案),預測或評價其康復效果。後期評定的目的則是為瞭作終局鑒定,為其選擇最佳的職業種類或生活方式,並給予政策性照顧和扶持。殘疾評定有向專科疾病深入發展的傾向,如有人提出預測和評定腦血管意外康復成功的標準等。可望不久將出現專業化的殘疾工作者。

表8 殘疾的評定

殘疾的康復狹義上指生理功能的補償、訓練、增強及替代。主要采用醫學的和工程技術的手段,包括各種物理醫療(含醫療體育)、作業治療、心理治療、言語訓練、傳統醫學治療和假肢、人工器官及矯形術。廣義上則含為重返社會而實施的教育的、職業訓練的、傢庭的、社區的以至社會的救助手段。廣義的康復即為“全面康復”,成為當今的重要原則。因為人們逐漸認識到,即使是嚴重的傷殘者,如果得到必要的支持性服務,在很大程度上也能獨立生活。尤其應當重視社區康復的方式。這種依靠社區人力、物力和技術資源,組織包括傢屬在內的殘疾人傢庭,發揮殘疾人才幹,推動群眾扶殘意識,起瞭巨大的作用。中國發展的街道醫療站、農村醫療所、各種福利工廠或作坊,已經顯示出很強的生命力,就是一個證明。還應當重視康復“心理優先”原則,促使殘疾人自重、自強、自立的原則,康復工作網絡化的原則,以及開發殘疾人高級智力勞動優於體力勞動的原則等。

殘疾人與社會平等 殘疾人在傢庭生活、教育、就業、住房、參加政治社團、利用公共設施、謀求經濟自主等方面,有權充分參與社會並獲得和健全人同等的機會,這是聯合國《殘疾人權利宣言》(1978.12.9)所規定的基本宗旨。社會的偏見和社會物質文化實體的人為障礙,是殘疾人不能享有平等機會的基本原因。1987年4月中國進行大規模的殘疾人抽樣調查。1988年3月11日,在中國殘疾人福利基金會、中國盲聾啞人協會和聯合國殘疾人十年中國組委會秘書處的基礎上,組建殘疾人自己的組織──中國殘疾人聯合會,1989年除臺灣外,全國已有30個省、自治區、直轄市和11個計劃單列市成立各級地方殘疾人聯合會。中國殘疾人事業的宗旨和目標是:創造良好的物質條件和精神條件,使殘疾人在事實上成為社會平等的一員,享有全面參與社會生活的權利,履行公民義務,共享由於勞動和社會經濟發展所帶來的物質文化成果。中國特殊教育學校已發展到近700所,在校生近7萬。普通學校、企事業單位“對殘疾人開放”的原則也一步一步地落實。