血清中的一組具酶活性的蛋白質分子,在機體免疫系統中發揮重要作用。19世紀末發現血清中某些不耐熱的成分可與其他耐熱成分共同起作用,溶解細菌和異種紅細胞。進一步研究證實耐熱成分即抗體,可特異性地結合於細菌或異種細胞上的抗原(即非己的大分子物質);而不耐熱成分為補體,意指抗體的“補足物”。補體可與抗原-抗體複合物中的抗體部分結合,攻擊抗原細胞,使其溶解。補體的這種作用是非特異性的。以後的研究表明,補體不單輔助抗體,參與機體抗感染的免疫防禦功能,本身還參與免疫調節節和免疫病理反應。許多疾病如自身免疫性疾病、變態反應性疾病、休克、彌漫性血管內凝血等的發生發展都與補體有關。研究補體,對闡明一些疾病的發病機理,提供臨床診斷手段,都有重要意義。

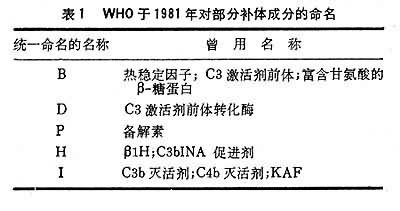

補體系統的組成和命名 補體是個大傢族,包括參與溶細胞效應的成分和調節因子,共20餘種,統稱補體系統。1968年世界衛生組織(WHO)的補體命名委員會首次對補體進行統一命名,將過去補體的符號C1(complement1,C1)改用C1表示,分別以C1、C2、C3、…、C9命名,其中C1由3個亞單位即C1q、C1r、C1s組成。一些補體的裂解產物用英文小寫字母表示,如 C3的裂解產物C3a 、C3b、C3d 等。以後又發現一些新的補體成分和調節因子。由於名稱混亂,補體命名委員會1981年也給它們統一命名(表1)。

表1 WHO於1981年對部分補體成分的命名

補體的理化性質 補體的化學本質是糖蛋白,電泳中補體作為球蛋白遷移,總量占血清球蛋白的10%。但不同補體成分在血清中的含量相差很大,如含量最多的C3約為1mg/ml,而D因子僅含1μg/ml,兩者相差約千倍。補體的性質很不穩定,大部分補體56℃30分鐘即被滅活。0~10℃時,3~4天就失去活性,一般需用冷凍幹燥保存。

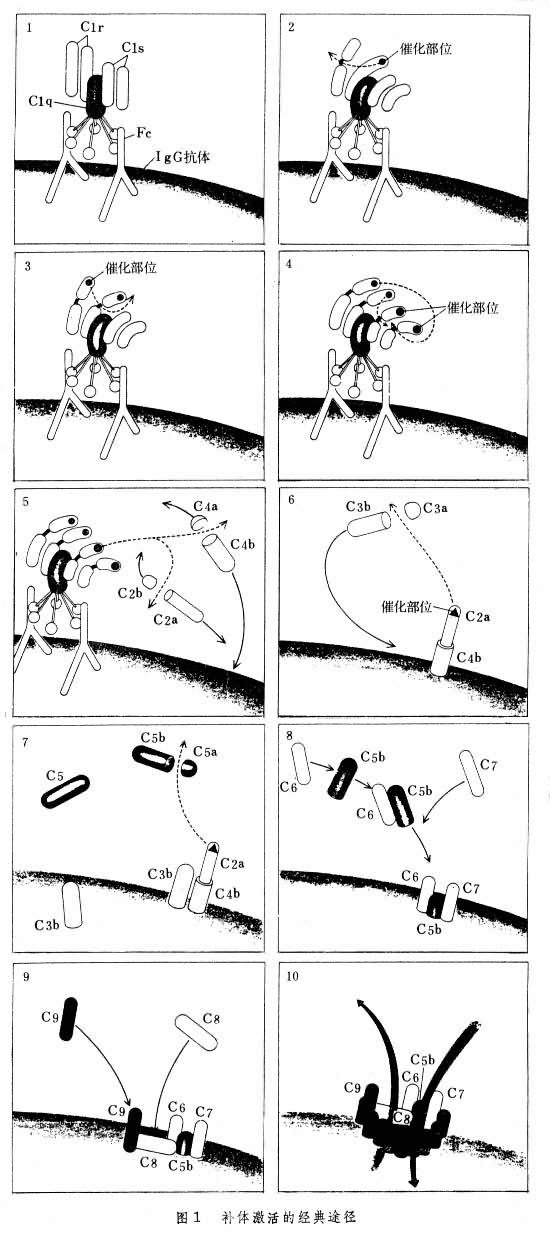

補體的激活 補體的溶細胞作用由一連串的酶促反應激發,呈連鎖反應過程:第一種補體成分活化後,引致第二種成分的活化,第二種成分再引致第三種成分的活化,以此類推,這些作用的產物可引起生物膜的不可逆結構和功能改變,導致細胞溶解。這種活化過程可經由兩條途徑來完成,即經典途徑(CP)和旁路途徑(AP)(圖1)。

補體激活的經典途徑 參與經典途徑的補體成分,包括C1~C9,C1又包括C1q、C1r、C1s3個亞單位,共11個成分。參與這一途徑的補體成分可按功能分為3個單位。

① 識別單位:由 C1q、C1r和C1s組成。活化順序是

(補體成分上劃一短橫表示活化的成分),這一過程需

Ca

2+參與。

(補體成分上劃一短橫表示活化的成分),這一過程需

Ca

2+參與。

② 激活單位:由

作用形成的兩個補體酶組成,即C3轉換酶(結構為

作用形成的兩個補體酶組成,即C3轉換酶(結構為

)和C5轉換酶(結構為

)和C5轉換酶(結構為

)。活化順序為

)。活化順序為

,此過程需

Mg

2+參與。

,此過程需

Mg

2+參與。

③ 膜攻擊單位:由 C5轉換酶作用後形成的

復合物組成,此復合物在靶細胞上穿孔而造成細胞溶解。細菌或細胞表面的抗原與相應抗體特異性結合後,抗體的空間構型改變,才暴露出Fc段上的補體結合點,故天然狀態的抗體分子不能活化補體,隻有抗原-抗體復合物才能活化補體。補體 C1q能與補體結合點結合,從而觸發連鎖反應。

復合物組成,此復合物在靶細胞上穿孔而造成細胞溶解。細菌或細胞表面的抗原與相應抗體特異性結合後,抗體的空間構型改變,才暴露出Fc段上的補體結合點,故天然狀態的抗體分子不能活化補體,隻有抗原-抗體復合物才能活化補體。補體 C1q能與補體結合點結合,從而觸發連鎖反應。

C1是補體的第一個成分,有3個來源不同的亞單位(C1q,C1r,C1s),3個亞單位在胃腸道細胞中裝配成大分子C1。C1q與二分子抗體結合後,發生構型變化(圖1-1),C1r受其影響也發生構型變化並具酶活性,可裂解酶前體C1s使之轉變為激活型

(具蛋白質分解作用,其作用基質為C2及C4)。於是C1成為

(具蛋白質分解作用,其作用基質為C2及C4)。於是C1成為

,通過與抗體分子的結合移至靶細胞膜表面(圖1-2、3、4),

,通過與抗體分子的結合移至靶細胞膜表面(圖1-2、3、4),

激活C4和C2(圖1-5),

激活C4和C2(圖1-5),

和

和

裝配成

裝配成

復合物(圖1-6)。

復合物(圖1-6)。

有酶活性,稱為C3轉換酶,將C3裂解,

有酶活性,稱為C3轉換酶,將C3裂解,

遊離。

遊離。

片段結合到免疫復合物或靶細胞膜上,形成

片段結合到免疫復合物或靶細胞膜上,形成

(C5轉換酶)。C5轉換酶將C5分解為兩個片段:

(C5轉換酶)。C5轉換酶將C5分解為兩個片段:

及

及

(圖1-7),

(圖1-7),

遊離,

遊離,

與免疫復合物或靶細胞結合。

與免疫復合物或靶細胞結合。

結合於細胞膜後與C6作用形成

結合於細胞膜後與C6作用形成

,再與C7作用生成

,再與C7作用生成

復合物(圖1-8)。

復合物(圖1-8)。

分子量大,不易從產生部位擴散,不具酶活性,但易吸附C8,組成

分子量大,不易從產生部位擴散,不具酶活性,但易吸附C8,組成

,C9又結合到

,C9又結合到

上(圖1-9)。已證明

上(圖1-9)。已證明

,

,

,

,

結合到細胞膜上後,細胞膜仍完整無損,吸咐

結合到細胞膜上後,細胞膜仍完整無損,吸咐

後才開始出現細微損傷(圖1-10)特別是十餘個

後才開始出現細微損傷(圖1-10)特別是十餘個

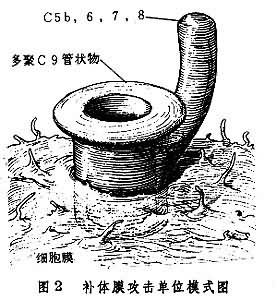

聚合成管狀結構,嵌入細胞膜內,使細胞內容物外流,造成細胞破裂死亡(圖2)。

聚合成管狀結構,嵌入細胞膜內,使細胞內容物外流,造成細胞破裂死亡(圖2)。

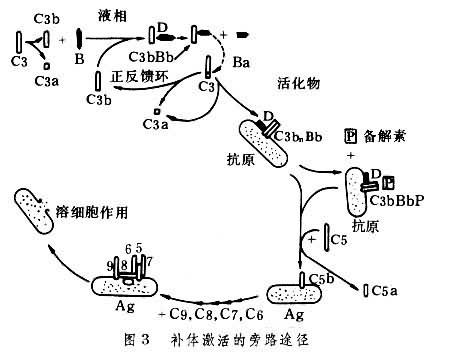

補體激活的旁路途徑 過去曾稱備解素系統。此途徑不經抗原抗體復合物的激活,也不需經典途徑的識別單位和活化單位的參與,但膜攻擊單位則與經典途徑相同(圖3)。旁路途徑主要參與的成分包括C3、B因子、D因子和P因子(備解素)。首先被激活的成分是C3,

附於膜表面(圖3)與B因子結合,受D因子的作用,B 裂解為

附於膜表面(圖3)與B因子結合,受D因子的作用,B 裂解為

及

及

,

,

與

與

結合成為C3轉換酶(結構為

結合成為C3轉換酶(結構為

,圖3),又使更多的C3活化產生

,圖3),又使更多的C3活化產生

,進而形成C5轉換酶(結構為

,進而形成C5轉換酶(結構為

,有多個C3b參與此酶)。以下反應同經典途徑。P因子可與上述二酶結合,加強其穩定性。旁路途徑有一個重要特征,即C3的激活形成正反饋環,起放大作用。一些激活因子如細菌脂多糖、聚合的免疫球蛋白等可促進旁路途徑的激活,但在生理情況下,旁路途徑也有低程度的天然激活。兩個途徑最終都可引起細胞溶解。

,有多個C3b參與此酶)。以下反應同經典途徑。P因子可與上述二酶結合,加強其穩定性。旁路途徑有一個重要特征,即C3的激活形成正反饋環,起放大作用。一些激活因子如細菌脂多糖、聚合的免疫球蛋白等可促進旁路途徑的激活,但在生理情況下,旁路途徑也有低程度的天然激活。兩個途徑最終都可引起細胞溶解。

補體經兩條途徑激活後,除產生溶細胞效應外,還產生一些副產品,即補體的裂解片段,具有重要的生理和病理學效應,如

和

和

具過敏毒素作用,引起毛細血管通透性增加、充血、水腫、蕁麻疹;

具過敏毒素作用,引起毛細血管通透性增加、充血、水腫、蕁麻疹;

具有趨化作用,吸引白細胞到炎癥部位,使局部免疫力增強。

具有趨化作用,吸引白細胞到炎癥部位,使局部免疫力增強。

為瞭保證補體不致於過度激活,機體還有一系列的抑制因子,如

抑制物(

抑制物(

INH)、I因子、H因子、C4bBp、過敏毒素滅活劑、補體受體1(CR1)、促降解因子(DAF)等,參與補體的調節,以保證內環境的穩定性。某些疾病的發生與這些因子的異常有關,如

INH)、I因子、H因子、C4bBp、過敏毒素滅活劑、補體受體1(CR1)、促降解因子(DAF)等,參與補體的調節,以保證內環境的穩定性。某些疾病的發生與這些因子的異常有關,如

抑制物的先天缺陷可引起遺傳性血管性水腫;I因子缺陷者易患感染等。

抑制物的先天缺陷可引起遺傳性血管性水腫;I因子缺陷者易患感染等。

補體與其他酶系統的關系 補體系統在體內並非孤立存在,一方面它是免疫系統不可缺少的組成部分,另一方面與機體的一些酶系統,如凝血系統、纖維蛋白溶解系統和激肽系統有密切聯系。這四大酶系統有許多共同之處,如它們具有一些共同的激活物和抑制物;不同系統的激活產物有類似的功能;激肽和纖溶系統的產物能激活補體,而補體產物又能激活其他系統等。在這四大系統中,C1INH起重要的調節作用,它可分別抑制激活的凝血Ⅻ因子、激肽、纖維蛋白酶和補體C1。在遺傳性血管性水腫的病人,由於C1INH的先天缺陷,導致激肽系統和補體系統失控,從而出現紅斑、水腫、蕁麻疹、低血壓、休克等一系列病癥。

補體與疾病的關系 研究發現,在抗體的免疫系統中,補體除瞭擔負防禦功能,抗細菌和病毒,消滅病變細胞和癌細胞外,還擔負重要的免疫調節功能,這主要是由各種細胞表面的補體受體所介導的。一些疾病可能與補體受體異常有關。例如,紅細胞有補體受體I(CR1),在血液中起運輸和消除免疫復合物的作用,臨床研究發現,患免疫復合物型自身免疫病,如系統性紅斑狼瘡的病人,往往有紅細胞CR1的缺陷。在一些免疫病理反應中,補體可以在自身抗體的參與下,對自身的組織細胞產生病理作用,例如補體攻擊自身紅細胞,即造成自身免疫性溶血性貧血;補體攻擊腎小球基底膜,並作為炎癥介質使其損傷,可造成感染後的腎小球腎炎。補體引起的這一類病理反應屬Ⅱ型(或細胞毒型)變態反應。

在膜增生型腎小球腎炎(MPGN)病人的血清中,常可分離到一種蛋白質,稱C3腎炎因子(C3NeF),可引起C3成分的消耗性減少。現已證實這種因子實質上是一種自身抗體,與補體激活旁路系統的C3轉換酶特異性結合,並對其起穩定作用,使得裂解C3的作用增強。C3腎炎因子的臨床意義尚不清楚,一些部分性脂質營養不良和系統性紅斑狼瘡病人血清中也可有C3腎炎因子水平的升高。

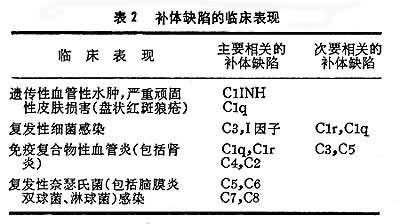

臨床上偶而可以碰到先天性補體缺陷的病人,但除C2和C1INH缺陷相對常見外,其餘補體成分的缺陷都很罕見。補體先天缺陷人的兩大主要臨床表現是反復感染和自身免疫病。這也從反面證實瞭補體在機體免疫防禦和免疫調節功能上的重要意義。表2列舉一些補體缺陷的臨床表現。

表2 補體缺陷的臨床表現

大部分補體成分具有多態性,即在不同個體間,同一補體成分的結構、理化性質和抗原性可能有差異。如C3,根據電泳可分為F(fast)型和S(slow)型,一些人的C3為F型,另一些人則為S型。F和S是兩種不同的別型。補體可以分出許多不同的別型,某些別型可能與疾病有關,如 C3F的人易患系膜毛細血管性腎小球腎炎(MCGN)和部分性脂質營養不良。再如,人C4、C2和B因子的基因都位於主要組織相容性復合體(MHC),與HLA連鎖。對HLA、C4和B因子的別型調查發現,帶有別型HLA-A2、HLA-CW3等的人患類風濕關節炎和1型糖尿病的比例增高。補體多態性研究,有助於從遺傳學角度瞭解一些疾病的發病機理,提供診斷手段。

補體在臨床診斷的應用 用豚鼠補體,綿羊紅細胞和抗綿羊紅細胞抗體作為指示系統,根據紅細胞的溶解與否,檢測未知的抗原或未知的抗體,這就是補體結合試驗。診斷梅毒的瓦瑟曼氏反應,即為一種補體結合反應。對一些病毒、螺旋體、立克次氏體,以及一些自身免疫病,也可利用補體結合反應進行抗原和抗體的檢查。

直接測定人血清中的補體,能對一些疾病進行輔助診斷,這是因為在一些疾病狀態下,補體的含量和活性能夠發生改變。如系統性紅斑狼瘡、腎小球腎炎、彌漫性血管內凝血、自身免疫性溶血性貧血、血清病等時,由於補體消耗增多,造成補體含量和活性下降;在大面積燒傷,大量失血的病人,由於血清蛋白的丟失,補體水平亦下降。大多補體成分由肝臟合成,肝臟疾患時,或先天性補體缺陷時,由於補體合成障礙,血中補體水平下降。此外也有一些疾病可觀察到補體水平的上升,如阻塞性黃疸、甲狀腺炎、急性風濕熱、類風濕關節炎、皮肌炎、急性心肌梗死、潰瘍性結腸炎、傷寒、糖尿病、痛風等。

臨床常用的補體活性檢查方法是50%補體溶血效價測定(CH50)。常檢查的單一補體成分是C3和C4的水平,可作為一些疾病的輔助診斷指標。許多試驗室重視補體裂解片段如 C3a、C3b、C3d、C4b、C4d的測定,這能更準確地反映補體在體內的激活和消耗程度,更利於對一些疾病進行診斷、病程分析及預後估計。