全稱尚比亞共和國。非洲中南部內陸國傢。鄰安哥拉、薩伊、坦桑尼亞、馬拉維、莫三比克、辛巴威、博茨瓦納和納米比亞。面積752617平方公裡,人口644.5萬(1984)。全國分為8個省,首都盧薩卡。

自然條件 國土大部為起伏不大的高原,平均海拔在1000米以上,大致自東北向西南傾斜。贊比西河及其支流卡富埃河、盧安瓜河等自北向南,把整個高原分割成許多塊體。按地表形態,全境分為55部分:①東北部剛果河(紮伊爾河)上遊盆地,是平均海拔最高的地區,東部穆欽加山脈海拔1200~1600米;位於與坦桑尼亞、馬拉維交界處的馬庫圖山海拔2164米,是全國最高點。盆地地勢自東向西緩傾,間有不少湖泊和沼澤。②東南部盧安瓜高原谷地,包括長達560公裡的盧安瓜斷裂谷,是東非大裂谷的組成部分。 裂谷東側與馬拉維高原相連,西側接穆欽加山斷崖,盧安瓜河流貫其間,高差懸殊,坡大流急。③北部是加丹加高原的一部分,海拔1000米以上,有一系列兀立的山脊和槽狀窪地,地勢向南緩傾,古老結晶巖系廣泛出露,是贊比亞主要礦區。④中部卡富埃盆地,平均海拔約1000米,自北向南傾斜,贊比西河和卡富埃河穿流其間,北部沼澤連片,中部是廣闊的泛濫平原,東部為卡富埃河和盧安瓜河的分水嶺高地。⑤西南部屬卡拉哈裡盆地,平均海拔不到1000米,地表平坦,覆有深厚砂質沉積物,景色單調。

國土介於南緯8°~18°之間,屬熱帶草原氣候。因地勢較高,終年溫暖如春。年平均氣溫21℃左右,各月平均氣溫相差很小。年降水量從南往北由650毫米遞增到1500毫米,11月至翌年4月為雨季,5~10月為旱季。自然植被以稀樹草原分佈最廣,突出的喬木有波巴佈樹、木棉樹、金合歡樹等;較幹旱的西南部卡拉哈裡盆地,植被類型過渡為灌木幹草原。野生動物資源豐富多樣。境內河湖眾多,水網稠密,分屬贊比西河和剛果河兩大水系,贊比西河在境內長度1500公裡,其中800公裡構成南部國界,流域面積約占國土3/4以上,同津巴佈韋交界處的莫西奧圖尼亞瀑佈(維多利亞瀑佈)聞名世界。湖泊有與鄰國共有的坦噶尼喀湖、姆韋魯湖、卡裡巴水庫和境內的班韋烏盧湖,卡富埃河中上遊的盧坎加沼澤是境內最大的沼澤;還有南部的勃沙加沼澤,班韋烏盧沼澤等。眾多的湖泊、沼澤對調節河流水量、防洪、灌溉、發展漁業、水運以及供應城鄉用水都有重要作用。

居民 居民分屬73個部族,大部為班圖語系黑人,還有少數歐洲人。本巴族占全國人口一半以上,居住於北部地區,多從事農業。次為通加族,居住中南部地區,多從事畜牧業。還有洛茲族(見彩圖)、

贊比亞洛茲族民間舞蹈

恩戈尼族、隆達族等。居民絕大多數信基督教,少數信原始宗教。各有本族語言。英語為官方語言。人口密度較低,平均每平方公裡8.5人。40%以上人口居住在馬蘭巴至恩多拉鐵路兩側40公裡寬的地帶內,沿線大小城鎮尤為集中。其餘農村人口稀疏。卡富埃河中遊河谷和盧安瓜河谷萃萃蠅危害人畜健康,人口密度最低,河谷中心部位實為無人居住區,多被辟為野生動物園和野生動物保護區。隨著工業的發展,城鎮人口增長較快,由20世紀60年代末占全國人口不足30%,1982年已占人口的45%。

贊比亞洛茲族民間舞蹈

恩戈尼族、隆達族等。居民絕大多數信基督教,少數信原始宗教。各有本族語言。英語為官方語言。人口密度較低,平均每平方公裡8.5人。40%以上人口居住在馬蘭巴至恩多拉鐵路兩側40公裡寬的地帶內,沿線大小城鎮尤為集中。其餘農村人口稀疏。卡富埃河中遊河谷和盧安瓜河谷萃萃蠅危害人畜健康,人口密度最低,河谷中心部位實為無人居住區,多被辟為野生動物園和野生動物保護區。隨著工業的發展,城鎮人口增長較快,由20世紀60年代末占全國人口不足30%,1982年已占人口的45%。

發展簡史 公元5世紀班圖語系各族移入境內,從事遷徙種植和遊牧業,16~19世紀曾建立隆達、洛茲、卡洛洛等王國。18世紀末葉起,葡、英殖民者相繼入侵,1911年英國將其改稱北羅得西亞,由“英國南非公司”管轄,1929年派駐總督進行直接統治。曾推行“南羅得西亞(現津巴佈韋)工業、北羅得西亞礦業、尼亞薩蘭(今馬拉維)農業”的殖民政策,致使經濟畸形發展。1953年成為“中非聯邦”一部分。1964年10月24日獲得獨立,改名贊比亞共和國,仍留在英聯邦內。

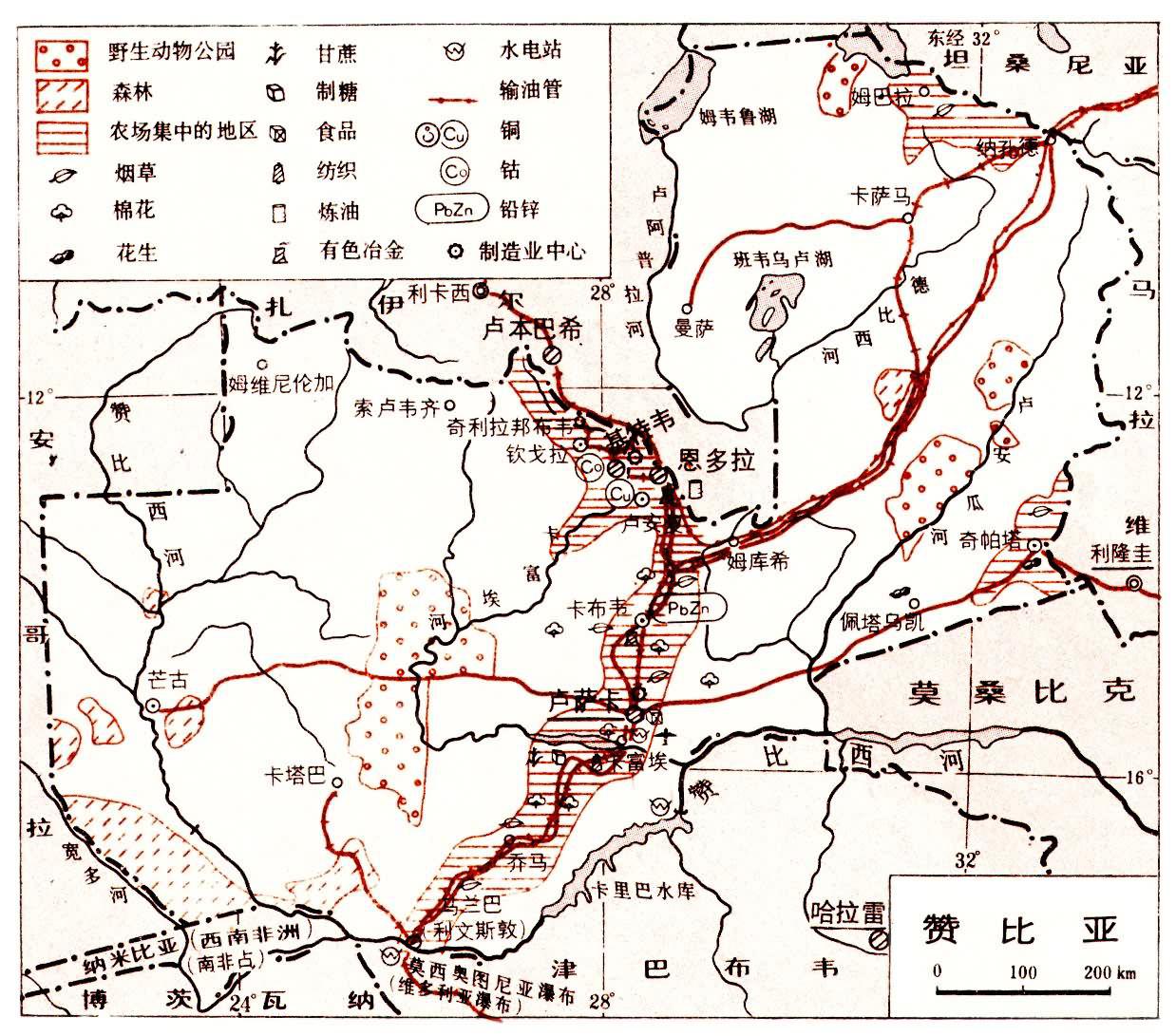

經濟地理 20世紀初,境內第一條鐵路馬蘭巴—恩多拉鐵路建成;20~30年代末,大型銅礦體發現,以及大規模現代化采煉業的興建,銅礦成為贊比亞經濟發展的基礎;同時也促進瞭鐵路沿線地帶農業、建材工業、商業等迅速發展。鐵路沿線地勢高爽、土壤肥沃、氣候宜人之處被歐洲人占為煙草、咖啡、棉花等經濟作物農場和養牛場。當地農民普遍種植玉米以代替傳統作物──粟。其他地區則仍保持傳統的自然經濟。獨立後,政府努力促使經濟結構多樣化和地區平衡發展。

礦產資源豐富。銅礦為主,探明儲量5400萬噸(按金屬含量),約占世界探明儲量8.4%,集中在與紮伊爾沙巴地區毗鄰、長約220公裡、寬65公裡的“銅帶”,礦體大、礦層厚、品位高、埋藏淺,利於開采。1982年銅產量61.4萬噸。所產銅幾全供出口,出口量居世界前列。銅是國傢經濟支柱,銅出口值約占出口總值90%以上和國傢財政收入40~50%。次於銅的礦產是鈷和鉛、鋅。鈷與銅伴生,主產於銅帶,產量僅次於紮伊爾居世界第二位。中部的卡佈韋主產鉛、鋅,是國內第二采礦業中心。獨立後所建卡富埃水電站、卡裡巴北岸水電站及莫西奧圖尼亞水電站是電力供應的主要來源。1982年發電總量為105億度,自給有餘,約有1/3供應國外。

制造業發展較快,1980年其產值為1964年的16倍。1982年制造業產值約占國內生產總值的19%。主要是利用本國農礦產品作原料的加工工業,如食品、煙草、紡織、化肥及其他日用工業。利用馬紮佈卡附近甘蔗園就地制糖,基本滿足本國消費。1969年卡富埃紡織廠投產,減少瞭棉織品進口。坦贊輸油管敷設後建成的恩多拉煉油廠提供瞭國內對一般石油產品的需要。“銅帶”也建有銅制品廠,以及為采礦業服務的機械、化工等部門。加工工業集中在“銅帶”和盧薩卡等鐵路沿線城市。

全國2/3人口從事農業,1982年農業產值占國內生產總值15%左右。可耕地約515萬公頃,占國土面積6.8%;已耕地150萬公頃。農村多為自產自給的個體農牧民,農具簡單,耕作粗放。農場包括國營農場、私營農場及公私合營農場,集中分佈於馬蘭巴—恩多拉鐵路沿線地帶。這裡土地連片,機械化水平較高,是國內市場和出口農產品的主要供應地。糧食作物以木薯、玉米為主,木薯以北部高原較集中,玉米的主要產區在馬蘭巴—恩多拉鐵路沿線。正常年景糧食自給有餘,細糧尚可出口。經濟作物有棉花、花生、煙葉、甘蔗等。東部奇帕塔等地所產花生質量好,含油率高,暢銷國外。棉花、煙葉主產於中部鐵路沿線。畜牧業中養牛最普遍,1980年全國計有215萬頭,3/4為農民私養。商品肉牛和乳牛集中在馬蘭巴─恩多拉鐵路沿線,主要由外資牧場和國營牧場飼養。

交通運輸以公路和鐵路為主。鐵路有馬蘭巴—恩多拉鐵路和1976年通車的坦贊鐵路(境內長882公裡),前者還包括連接銅帶的4條支線和南方直通煤礦和林區的2條專用線,共計2299公裡。公路網較密。柏油路面幹線公路長5000公裡,碎石路約8000公裡。地處內陸,進口物資需經鄰國港口轉運,有鐵路或公路通坦桑尼亞、安哥拉、馬拉維、莫桑比克和南非等國,現以坦贊鐵路和經津巴佈韋到莫桑比克港口的2條鐵路為主。盧薩卡、恩多拉和馬蘭巴有國際機場。

旅遊業是國傢收入重要來源之一。莫西奧圖尼亞瀑佈為世界名勝。卡富埃國傢公園和盧安瓜河谷狩獵公園都是非洲最大和動物種類最多的野生動物園之一。