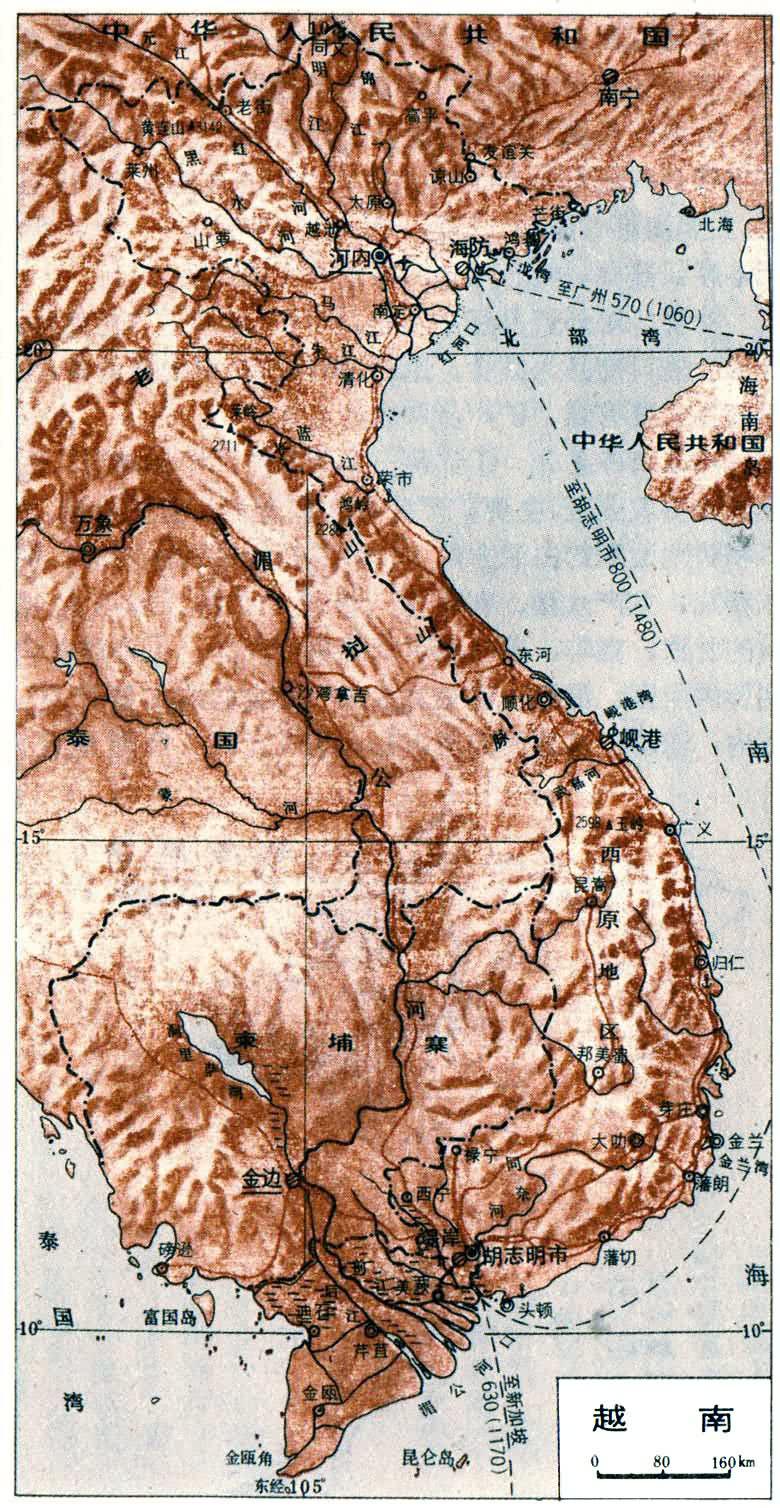

亞洲東南部國傢,位於中南半島東側,背靠大陸,東臨南海。陸鄰中國、老撾、柬埔寨。領土狹長,南北長約1650公裡,東西最窄處寬僅50公裡。面積329556平方公裡。人口5830.7萬(1984)。首都河內。

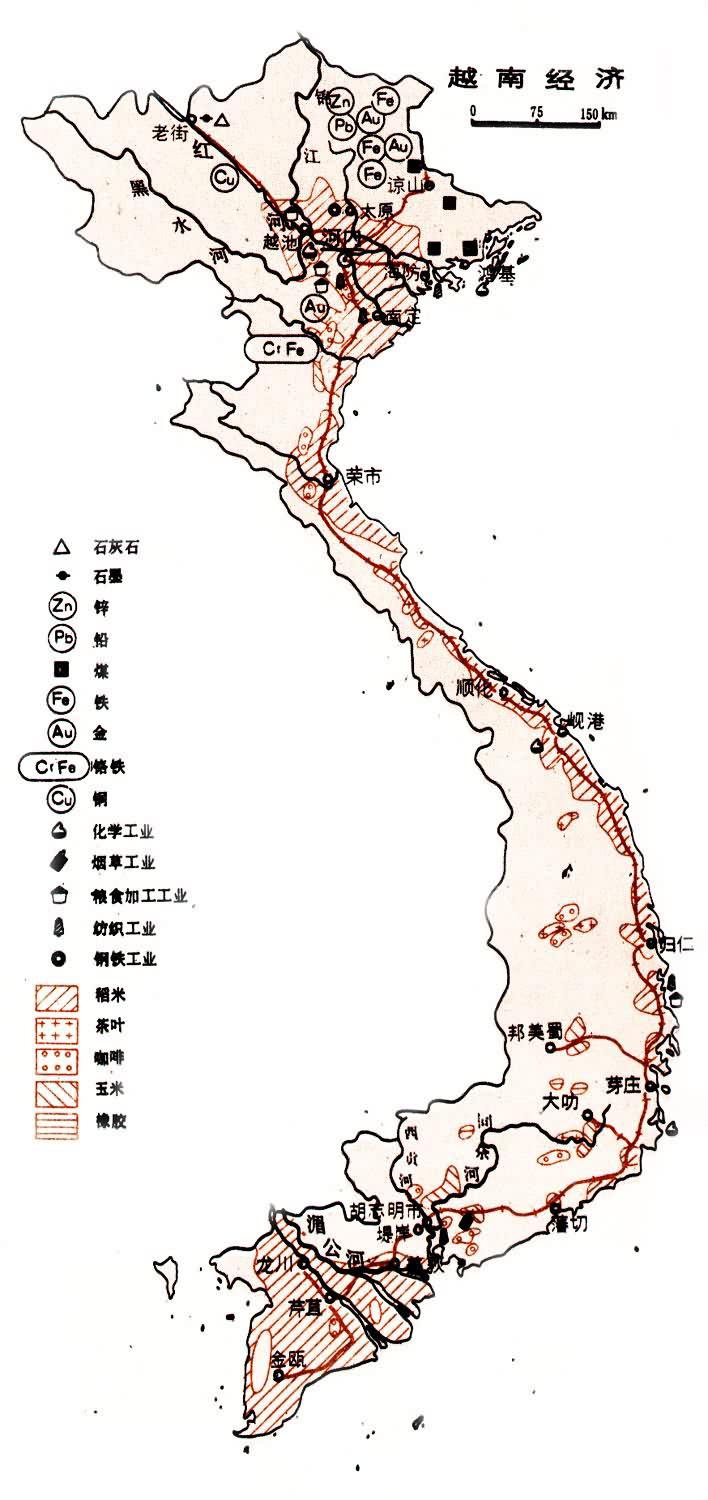

自然地理 地形和礦藏 國土3/4為山地、丘陵和高地。除紅河和湄公河三角洲外,平原十分狹小。北部山區多石灰巖,地勢由北往南逐漸降降低,谷地隨之展寬,整個北部山區大致呈扇骨狀排列。河流深切,穿插其間,至下遊匯成紅河三角洲。紅河以東為石灰巖山區,巖溶地貌發育,下龍灣有3000多個大、小石灰巖島,分佈在不到100平方公裡的海面上。東北角為砂巖和板巖組成的低丘帶,間有稍寬的谷地。紅河以東地區富金屬和非金屬礦藏。太原─高平地區以鐵礦聞名;鴻基─太原有越南最大的煤田;鎢、錫礦的質量和數量,在世界上占有重要地位。紅河以西多由堅硬的花崗石、片麻巖等構成的山體,從西北向東南綿延數百公裡,峰巒疊嶂,谷深坡陡,有許多超過2000米以上的高峰,其中黃連山的主峰海拔3142米,是越南的最高峰,也是中南半島的最高點。在黑水河右岸一帶,主要為巨大的鈣質臺地,已被紅河支流切割成許多溝谷。在黑水河流域大華區的超基性巖侵入體中,有豐富的銅礦,並伴生多種金屬,以山蘿省的安州縣較為集中。黃連山省盛產磷灰石。此外,河山平省有金礦。清化省古定的鉻鐵礦世界著名,約占世界總儲量的15%,居世界前列。

長山山脈自藍江南下,綿延於越、老、柬邊境,長1000多公裡,構成越南地形的骨架,除個別山峰海拔高達1500~2500米外,大部分山地比較低矮。從藍江到武嘉河段的長山山脈東坡,地勢陡峻,緊逼海岸,是全國最窄的部分;西坡地勢平緩,逐漸向湄公河階地傾斜。在越、老邊界上有2000米以上的花崗巖山峰。在巖性軟弱的地區,有不少低矮的隘口,構成東西向的交通要道。長山山脈從武嘉河往南向東延伸,折向南後向西南展開,山勢再度升高。山脈與高原相互穿插,頂部平坦,形成西部高原,或稱西原地區。這裡土壤肥沃,氣候溫曖,雨量充沛,適宜種植熱帶經濟作物。

平原占全國面積的1/4。紅河三角洲為北部最大的平原,面積約15000平方公裡。地勢由西向東逐漸傾斜,地面高程在13米以下,大部分地區海拔不到3米。土壤肥沃,水利條件優越,是越南北方經濟最發達的地區。與三角洲平原相連的有註入北部灣的馬江、朱江和藍江的下遊平原。南部湄公河三角洲總面積達4.4萬平方公裡,其中越南境內的九龍江三角洲面積為3.6萬平方公裡,地勢平坦,平均海拔不到3米,多沼澤。海濱有生長茂密的紅樹林,海岸內側為淡水沼澤森林,九龍江三角洲是越南南方的重要水稻產區。中部為狹長的海岸平原。河流大多源自長山山脈,流程短促,多獨流入海,挾帶的泥沙沖積成規模狹小的三角洲。長山山脈有些山嘴插入平原,直逼海岸,形勢險峻,在西部高原附近的中部海岸,特別從峴港灣到嘎那角岸線曲折,多岬角巖壁和山丘環抱的天然港灣,主要有峴港、歸仁、芽莊和金蘭灣等。

氣候 大部分地區屬熱帶季風氣候。年平均氣溫22℃以上,1月13~18℃,7月29℃左右。11月至翌年4月為幹季,受東北季風控制,氣候比較幹燥,多濃霧細雨天氣。5~10月為雨季,受太平洋東南季風和印度洋西南季風的影響,帶來大量雨水。年降水量1500毫米以上,山地迎風坡可達3000毫米以上。降水的年際變化比較穩定。每年5~8月,越南中部北段產生焚風現象(當地稱“老撾風”),使農作物易遭枯萎。7~11月中部地區多臺風,帶來大量降雨。全國除個別地區外,水熱條件對水稻和熱帶作物的生產非常有利。

水系 境內河網致密,湄公河、紅河為南北兩大水系。湄公河上源為中國的瀾滄江,全長4180公裡,湄公河長2668公裡,越南境內長250公裡。湄公河兩大支流前江和後江,在湄公河三角洲分成9條支流入海,又稱九龍江,水量大而穩定,便於灌溉和航運。紅河發源於中國,稱元江,呈西北—東南流向,全長1280公裡,在越南境內長508公裡,流域面積75700平方公裡,為越南北部最大的河流。因河流大部分流經熱帶紅土區,水呈土紅色而得名。紅河在老街玉安沛段,河道狹窄,水流湍急。自河內以下,水道縱橫,接納多條河流後分汊入海。主要支流有黑水河和明江。紅河河口段彎曲多支叉,河面展寬500~1000米,水流緩慢,冬夏水位變化大,夏季常泛濫,兩岸築有高大的堤壩。

土壤、植物和動物 大部分地區為磚紅壤化土壤。但三角洲和河流兩岸的沖積土,是最肥沃的土壤,現大部分辟為耕地,種植水稻。沿海平原多砂土,土壤呈酸性,腐殖質含量不高。高原地區大部為磚紅壤,僅在西原地區由玄武巖風化而成的肥沃土壤,大多辟為種植園,是越南橡膠的主要產區。

森林資源豐富,森林面積占土地面積的31%,大多屬熱帶森林。在紅河、黑水河、藍江、長山山脈和西原地區的濕熱河谷地帶,分佈著熱帶雨林,樹種繁多,常見的有龍腦香科、樟科、榕屬和東京柚楠等。海拔1700米以上的山區分佈亞熱帶森林和針闊混交林。竹子分佈普遍。叢林中多野生動物,有1000多種鳥類和400多種獸類,主要有虎、豹、鹿、象、犀牛、猴子、野牛、孔雀和鷓鴣等。大叻北部的高原,是世界上大狩獵區之一。

居民 全國人口密度居中南半島首位,平均每平方公裡達177人。人口分佈以紅河三角洲和九龍江三角洲密度最高,是世界上人口最稠密的地區之一。北部、南部和東部的沿海平原,人口較稀,每平方公裡100人左右。人口最少的是中部和西北部山區,每平方公裡僅10~30人。多民族的國傢。其中京族為主,約占全國人口的87%,大部分居住在紅河三角洲、九龍江三角洲以及沿海平原。其餘少數民族有岱依(又稱土族)、傣、儂、苗、傜、尚、占和高棉等,約占全國人口的13%。在少數民族中,以岱依、傣、儂等人口最多,合占少數民族人口的一半。大多數信奉佛教、天主教。通用越南語。

地域開發過程 約在公元前250年已有瞭冶金術,使用銅鑄的生產工具和牛拉犁。公元初期以後,開始建設水利工程,學習雙季稻種植技術,飼養牲畜,並從事紡織、編織業。國內外貿易有瞭新的發展。15世紀,在沿海地帶築海堤,並在各地開挖河渠,清化省至今仍有15世紀稱為“黎朝河”運河。農業的發展,促進瞭手工業和商業的發展。平原地區的紡織、陶器、煉鐵、鑄銅業和手工藝等都較發達,形成瞭一些集市;山區廣泛開采銅、鐵、金、銀等礦。18世紀上半葉,阮氏封建集團控制瞭越南南部,版圖擴大到湄公河三角洲,並進行大規模的墾荒,南方經濟有瞭顯著的進步。1858年法國入侵,1884年越南淪為法國“保護國”。1940年被日本帝國主義侵占。1945年9月成立越南民主共和國。法國殖民者卷土重來,越南人民又經過9年的戰鬥,取得抗法戰爭勝利,以北緯17°為界,分成南、北兩方。不久,美國又取代法國殖民者,扶植傀儡,霸占越南南方。越南人民開展抗美救國鬥爭,於1975年5月取得瞭勝利,統一瞭全國,改名為越南社會主義共和國。

經濟地理 農業 經濟以農業為主,耕地面積829.5萬公頃,約占全國面積的25%,其中稻田占564.6萬公頃。1981年稻谷產量1255.2萬噸。農田主要集中在三角洲河谷低地和沿海平原。紅河三角洲和九龍江三角洲是越南的兩個農業基地。紅河三角洲的稻田占三角洲面積的90%。水稻種植歷史悠久,品種繁多,根據不同的播種季節,大致分為夏稻和秋稻兩種。水利設施較好,肥料充足可種雙季稻。九龍江三角洲開發較晚,大部分地區已辟為稻田,其中一半以上地區,可種雙季稻。在前江、後江下遊地區多種雙季稻。前江、後江西段和同塔梅平原,每年夏季河水泛濫後,排水緩慢,宜種晚熟型的浮稻。中部高地區,以遊耕農業為主,主要種植旱稻和玉米有些河谷平原和沿海平原也已辟為稻田。經濟作物主要有天然橡膠、黃麻、甘蔗、棉花、茶葉、花生、咖啡、煙草和水果等。

漁業資源豐富,沿海有1000多種魚類,漁場主要分佈在北部灣沿岸海域和泰國灣及東南沿海一帶。每年2月前後,是北方的主要捕魚季節。湖沼水面廣闊,面積約12萬公頃。紅河是主要的淡水魚供應地。同塔梅平原又是著名的天然“魚庫”,前江、後江之間的河間平原,有規模很大的養殖場。湄公河還產鱷魚。1981年漁獲量101萬噸。各地的水產,除就地加工制成魚露外,以鮮魚、幹魚、咸魚供應市場。

工業 主要工業部門有電力、煤炭、冶金、機械制造、化工、采礦、建築材料、紡織、造紙等。1954年開始發展重工業,1955~1964年間建立瞭鋼鐵、機械制造、化學工業等。並且建立瞭新的工業基地,如鴻基煤炭基地、太原鋼鐵基地,以及河內的機械制造和越池的化工等。輕工業和食品工業體系已初步建立。南部地區主要為碾米、制糖等農產品加工工業。胡志明市是主要工業中心,南部地區大工業多集中於該市。

交通運輸業 交通運輸便捷,全國有鐵路2400公裡,其中連接河內和胡志明市的幹線鐵路長1700餘公裡。公路總長度7萬多公裡。三角洲地區,河網密集,水運方便。內河航線10783公裡,沿海主要航線4200公裡。主要海港有海防、鴻基、頭頓、胡志明市、金蘭灣、峴港等。嘉林、林山一、邊河等地有國際機場。

外貿 對外貿易經常入超,1980年逆差達10億美元。大部分進口商品為糧食、原料、燃料和各種機械設備,出口商品主要有煤、礦產品和農產品等。

地區經濟差異 ①紅河三角洲及紅河中遊地區,為全國重要農業區、主要礦產分佈區和重工業的集中地。人口和耕地面積約占北方總人口和總耕地的70%左右。耕作精細,主產水稻,有北方“糧倉”之稱。本區是越南的甘蔗、咖啡、茶葉和玉米的重要產區,也是耕牛的主要供應區。沿海一帶是北方水產和食鹽的主要產區。河內、海防、鴻基為經濟中心。②九龍江三角洲地區,經濟地位僅次於紅河三角洲。人口約占南方總人口的1/3,集中60~70%的農業人口。多沼澤,已墾殖為南方的主要水稻產區;其他作物有椰子、煙草、玉米和薯類等。工業以碾米、木材加工、制糖、卷煙和釀酒等輕工業為主。主要城市有胡志明市等。③中部地區,位於兩個三角洲之間。西面是長山山脈,森林密佈,人口稀疏,盛行遷徙農業。東邊為沿海狹長平原,人口稠密,沿岸三角洲大部分已辟為稻田。主要種植雙季稻,多早熟和中熟的品種,是越南雙季稻種植最多的地區。西原地區可種植各種熱帶經濟作物,以橡膠為主,其他作物有甘蔗、咖啡、茶葉等。中部偏北的清化和義安兩省,為植棉和飼養水牛較多的地區。沿海產海鹽。工業以農產品加工和小手工業為主。主要城市有峴港、順化等。④北部山區人口稀少,森林茂密,是主要的林業區,有許多國營林場和林業生產合作社。農業以旱作為主。礦藏豐富,出產煤、磷酸鹽、瀝青、石墨和鋅等。

農村景色

農村景色