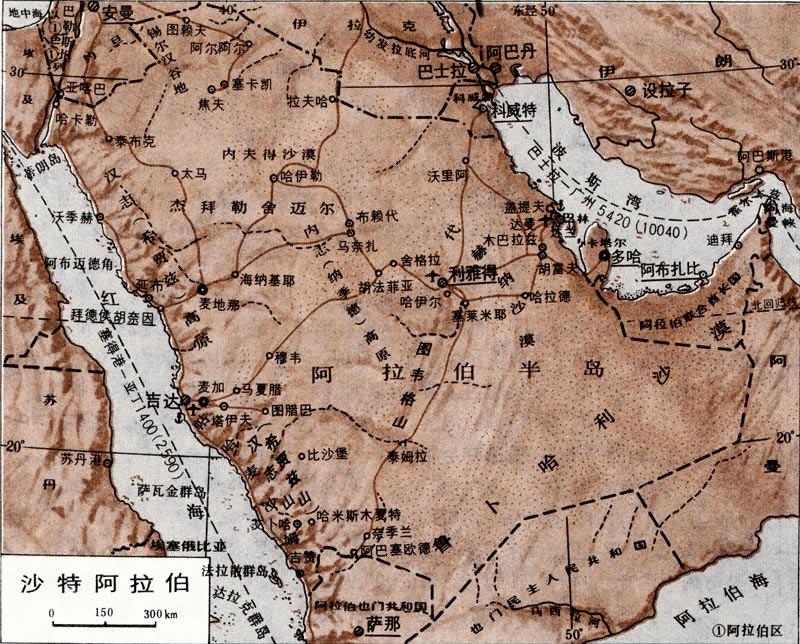

西亞國傢,占阿拉伯半島的4/5。東臨波斯灣,西瀕紅海,陸鄰約旦、伊拉克、科威特、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國、阿曼、葉門民主人民共和國和阿拉伯葉門共和國。面積約2149690平方公裡,人口1082.4萬(1984)。首都利雅得。

自然地理 地形 大部分屬高原,西高東低成階梯狀傾斜,通稱阿拉伯高原。西部紅海岸為寬約20~50公裡的“帖哈麥””低地,稍東是驟然隆起高達1500米以上的漢志高原,巖層以古老的結晶巖和火山熔巖為主。中部漢志山脈與圖韋格山間為寬約480公裡的大片高原,稱內志高原,大部海拔約1000米,向東漸減,在利雅得附近降至600米左右。高原大部分為巖漠。東部波斯灣沿海平原,寬達150公裡,地勢低平,散佈著許多鹽漬地和沼澤。沙漠約占全國面積的一半,南部的魯卜哈利沙漠是世界大沙漠之一,面積65萬平方公裡,約占阿拉伯半島的1/4。北部的內夫得沙漠較小,面積5.7萬平公裡。兩者之間,連接著代赫納沙漠,長1450公裡,向東突出呈弧形分佈,多涸溝、水井和綠洲。

雨量稀少,蒸發和滲透強烈,地面無常年河流和湖泊。在地勢低窪處,地下水湧出地面,形成綠洲。較大的有利雅得南面的海爾季綠洲,內夫得沙漠南面的哈伊勒綠洲等。有的地方築壩攔洪蓄水,控制地表徑流,如1979年建在阿西爾區內一條幹谷上的艾卜哈水壩,蓄水量達2.4萬立方米,為農業提供灌溉用水。許多地方還采取保護和恢復地下水辦法,建為“地下水庫”。為瞭進一步解決缺水問題,從60年代初起又開始在吉達等地建立淡化水工廠,主要為城市提供工業和居民用水。

沙漠景觀

沙漠景觀

氣候 除西部高原屬地中海氣候外,其他地區均為熱帶沙漠氣候,終年受大陸氣流控制,炎熱幹燥。因面積廣大,地勢高低懸殊等,各地氣候差異大。7月平均氣溫30~35℃,沿海平原內部絕對最高氣溫可達50~55℃;魯卜哈利沙漠白晝氣溫可達70~80℃,晚間則降到30℃;高山地區較涼爽。1月平均氣溫15~20℃,南部超過20℃,魯卜哈利沙漠可達40℃;北部10~15℃,哈伊勒一帶為-8℃。全境降水稀少,年降水量約100毫米,僅在西南的阿西爾地區年降水量達200~300毫米,魯卜哈利沙漠年降水量不足50毫米。除哈伊勒等個別地區有時降雪外,全境幾乎終年不見霜雪。

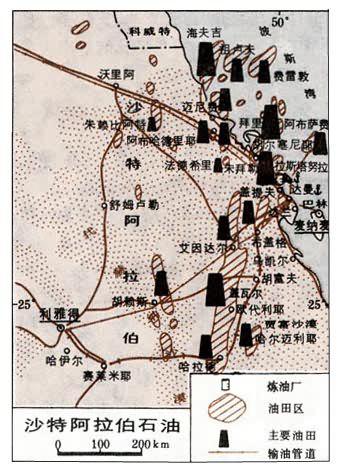

自然資源 豐富的石油資源是沙特阿拉伯的主要財富。全國探明儲量226億噸,占世界石油總儲量1/4以上,居世界首位。集中分佈在東北部的波斯灣沿岸平原及濱海大陸架。其中20世紀40年代發現的蓋瓦爾油田是世界最大的油田,探明儲量為117億噸。其東北的佈蓋格油田和邁尼費油田也是世界上大油田之一。50年代初,在塞法尼耶海域發現的油田是世界最大的海上油田,儲量約為25億噸。60年代在魯卜哈利沙漠東部北端邊境附近發現的謝拜油田和在利雅得東北偏東方向發現的胡賴斯油田,也都是儲量豐富的大油田。70年代以後,又在利雅得的南面發現瞭邁紮利季、基爾提和阿佈吉凡油田。沙特阿拉伯石油資源形成於規模巨大的穹窿和短軸背斜儲油構造,主要含油層在侏羅系和白堊系。其他礦藏有金、銀、銅、鐵、鋅、鎂、陶土等。境內很大一部分地區尚未勘探。

動植物資源貧乏。全國僅有370個植物種,多為耐旱草類和灌木叢,可用作飼料。野生動物有狼、鬣狗、狐貍和獾等。

居民和發展簡史 地廣人稀,平均每平方公裡5人。人口分佈不均,其中麥加、利雅得和波斯灣沿岸3地區合占全國人口一半以上。大片沙漠地區人煙稀少。外籍勞工占人口總數25%、占勞動力總數75%。居民絕大部分是阿拉伯人,大多數信奉伊斯蘭教(大部分屬遜尼派)。阿拉伯語為國語。英語為官方語言。

公元前,即出現阿拉伯人部落,大多數是逐水草而居的遊牧人(貝都因人)。公元610年左右,伊斯蘭教創始人穆罕默德在麥加開始傳教,建立伊斯蘭政權。其繼承人統一瞭阿拉伯半島,成為橫跨歐、亞、非三洲的阿拉伯帝國。中國史書稱“大食”。9 世紀末開始衰落。13世紀中,亡於蒙古人西侵。16世紀成為奧斯曼帝國的一個省。19世紀,英國勢力開始侵入。當時半島分為奈季德和漢志兩個酋長國。1924年,內志部落酋長阿卜杜·阿齊茲·沙特合並瞭漢志。1932年完成國傢統一,定國名為沙特阿拉伯王國。

經濟地理 建國初期經濟發展仍甚緩慢。1938年發現石油,經濟日益發展,石油收入成為國傢的經濟命脈。70年代以來,經濟結構發生明顯變化。80年代進一步推行經濟多樣化政策,重視發展農業和水利,為經濟較均衡發展奠定基礎。由於巨額石油收入,1980年人均收入達1.2萬美元,成為世界上人均收入最高國傢之一。

工礦業 隨著石油大量開采,初步建成瞭以石油、天然氣和石油化學工業為基礎的工業體系。石油過去長期操縱在美國的阿美石油公司手中。1971年後逐步收回主權。1966年起,石油產量大幅度上升,1979年達5.1億噸,占世界第二位;出口4.6億噸,約占世界石油總出口量1/4,居首位。石油產值占國民生產總值70%,出口占出口總額97%,後因調整,1983年石油產量降為約2.4億噸。石油生產以陸上油田為主,有幾十個大型或特大型油田,其中蓋瓦爾油田年產量曾占全國2/3。海上油田產量比重日益增大,如塞法尼耶油田年產超過3000萬噸。原油大部分輸往西歐、美國和日本等地,拉斯坦努拉為世界第一大輸油港,年運油能力可達3億噸。為瞭大量輸出石油,從波斯灣沿岸的拉斯坦努拉和達曼到地中海東岸黎巴嫩境內的賽達還鋪設一條長達1770公裡的輸油管,每年可輸送石油2400萬噸。除石油開采外,還發展瞭煉油、水泥、紡織、海水淡化工程,以及石油化工、化肥、冶金、原子能等新興工業,已初步改變瞭過分依賴石油的單一經濟結構。拉斯坦努拉、利雅得、吉達等地建有煉油廠。以東部朱拜勒和西部延佈為中心的兩大工業區,已初具規模。

石油鉆塔

石油鉆塔

農牧業 1980年,農牧業產值僅占國內生產總值的3.3%,農業勞動力占全國勞動力總數的16.9%(1979)。可耕地隻占全國面積1%,已耕地隻有52.5萬公頃,其餘大部分供放牧。耕地集中在以胡富夫為中心的艾赫薩綠洲和以利雅得為中心的海爾季綠洲,以及麥加、塔伊夫、麥地那、哈伊勒、塔佈克等城郊谷地或綠洲。西南部阿西爾區也有大片灌溉耕地。農作物以椰棗為最重要,其他有小麥和玉米等。西海岸南部山地種植咖啡、香蕉、杧果等。

由於自然條件的限制和傳統生產制度等的束縛,糧食產量不能滿足本國需要。20世紀70年代以來,政府重視發展農業,采取一些措施,如取消奴隸制,改革土地制度,鼓勵遊牧民定居,發放農業貸款增加農業投資,興修水利,擴大耕地面積,推廣農業技術等,農牧業生產有所發展。小麥產量從1970年的7.4萬噸,增長為1983年的70萬噸。大麥產量也有較大增長。已基本達到瞭糧食自給。蔬菜和水果(柑橘)也有增產。牲畜以綿羊為最多,還有山羊、駱駝等。70年代以來,政府和私人興辦瞭數以百計的傢禽和奶牛飼養場。1980年肉類產量7.5萬噸,蛋類自給率達90%。

交通運輸與對外貿易 國內運輸以公路為主,公路總長4.77萬公裡,其中鋪面公路22000公裡,聯系全國大部分城鎮,並與鄰國相通。鐵路隻有一條,從利雅得至波斯灣沿岸的達曼,全長584公裡。吉達和達曼為國際港口,前者擁有中東地區最大的集裝箱碼頭。10多個城市有機場聯系國內外,吉達國際機場是世界最大的機場之一。

出口貿易以石油為主,次為椰棗、畜產品、煙草、珍珠等。進口多為車輛、機械設備、建築材料、紡織品、日用百貨、谷物和肉類。主要貿易對象是美國、日本和歐洲共同體,特別是英國、法國和聯邦德國。