印度洋西部島國。位於非洲大陸東岸與馬達加斯加島之間,莫三比克海峽北端,地當西印度洋航道要衝,戰略地位重要。面積2235平方公裡。人口44.3萬(1984)。首都莫羅尼。

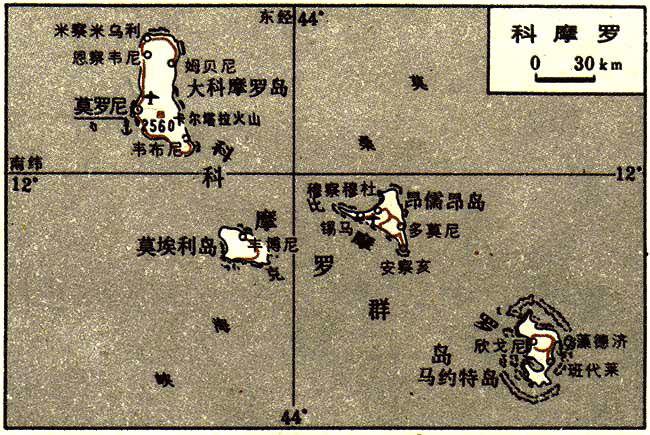

國土由科摩羅群島組成,包括四大島、鄰近小島和眾多礁嶼。其中西北端大科摩羅島最大,面積1148平方公裡,其他三大島按面積依次為昂德昂島、馬約特和莫埃利島。群島為西印度洋科摩羅海嶺的出露部分,由海底火山噴發形成。地表覆蓋黑色玄武巖,久經侵蝕,地形崎嶇,內地地和沿海僅有狹小盆地和平原。各島岸線曲折,多港灣,周圍為珊瑚礁環繞。各島火山多已熄滅,唯大科摩羅島南部的卡爾塔拉山為世界最活躍火山之一,1900~1965年間曾噴發11次,最近一次噴發在1977年。火山口周長15公裡,最大直徑3.2公裡,海拔2560米,是全國最高峰。附近多死火山錐、火山湖和溶巖流。

熱帶海洋性氣候。終年溫和,雨量豐沛。各地平均氣溫23~26℃,最熱月和最涼月分別為28℃和20℃。各地年平均降水量1000~3000毫米。全年可分為濕熱和幹涼兩季。11月至翌年4月盛行西北季風,是濕熱季,集中全年大半降水,1月份降水可達275~375毫米;5~10月是幹涼季,盛吹東南信風,受馬達加斯加島高山阻攔,雨量不多。降水分佈受地形影響,卡爾塔拉山西側迎風坡年降水量高達5400毫米以上,是西印度洋降水量豐沛之地。群島熱帶森林資源因砍伐過度,所餘不多,僅占國土面積16%,主要分佈於海拔400~1800米的山地。沿海多紅樹林。

16世紀歐洲殖民者到來之前,長期為阿拉伯蘇丹統治。1841年法國入侵,1912年全境淪為法國殖民地。19世紀起,殖民者開辟甘蔗種植園,向歐洲供應蔗糖。20世紀起各島種植伊蘭伊蘭、華尼拉等香料作物和椰子、香蕉、咖啡、可可等熱帶作物,香料開始馳名於世。1961年實行內部自治,為法國海外自治領地。1975年7月6日宣告獨立稱科摩羅共和國。1978年改稱科摩羅伊斯蘭聯邦共和國。但馬約特島仍被法國據為“海外省”,對此,科摩羅政府多次聲明對全部群島擁有主權。

地狹人稠,平均每平方公裡200人,是非洲人口最稠密國傢之一。全國人口84%集中於大科摩羅和昂儒昂2島,平均每平方公裡分別為145和290人以上。全國人口年增長率為2.9%(1984),約有1/3人口外流在馬達加斯加等國。居民主要為阿拉伯人、馬達加斯加人(馬爾加什人)和非洲黑人班圖人混血種人。95%信奉伊斯蘭教。通用科摩羅語,官方語言為法語。

經濟發展水平較低,1981年人均國民生產總值320美元。經濟以農業為主,60%以上的人口從事農業,農業產值約占國內生產總值1/3。耕地占國土面積41.9%(1980)。肥沃土地主要種植香料和椰子、香蕉、咖啡、可可等熱帶經濟作物。香料是主要出口產品,素有“香料群島”之稱。香料種植、收購和加工由法國資本控制,分佈遍及各島,以昂儒昂島最為集中。伊蘭伊蘭產量居世界首位,華尼拉產量僅次於馬達加斯加,居世界第二位,出口值合占出口總值2/3左右。此外還產丁香、薄荷、素馨、檸檬草、王紫羅蘭等香料。丁香生產與桑給巴爾在世界上同享盛名。糧食作物占耕地面積53%,以稻米、玉米和木薯為主。糧食不能自給。草場占土地面積6.9%(1980),畜牧業以養牛為主。豐富的近海漁業資源尚未充分利用,年捕魚量僅約4000噸(1977~1982)。工業基礎薄弱,僅有少數農產品和木材加工、肥皂、磚瓦等小廠。公路總長750公裡。較大島嶼有海港。馬約特島港灣優良,可停泊大噸位商船和軍艦。

首都莫羅尼為全國最大港市和政治、經濟中心。位於大科摩羅島西岸,人口2萬(1980),有國際機場。