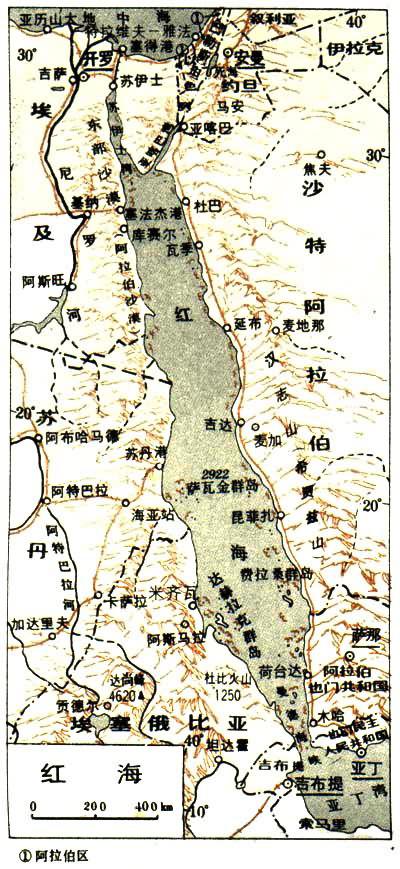

印度洋西北狹長的海域。位於亞洲阿拉伯半島和非洲東北部之間,南經曼德海峽通亞丁灣;北端被西奈半島分為兩個海灣,東為亞喀巴灣,西為蘇伊士灣,經蘇伊士運河通地中海。南北長約2100公裡,東西寬145~306公裡。面積約45萬平方公裡。平均水深558米,最深2922米,海水多呈藍綠色,局部海域因1種紅色海藻生長繁茂而呈紅棕色,因名紅海。海盆為東非大裂谷的向北延伸部分。海底地貌明顯分成兩部分。沿岸為比較寬闊的大陸架,其上分佈著一些島嶼,如達赫拉克群島、薩瓦金群島和費費拉桑群島等,其中有些島嶼為火山島,沿岸和島四周有大量珊瑚礁。中央軸部為寬約20餘公裡的海槽,水深多在1000米以上,中部出現幾處深邃的“V”形裂谷。海底為含有鐵、鋅、銅、鉛、銀、金的金屬泥,並蘊藏有石油和天然氣資源。紅海地處亞熱帶,氣溫高,降水少,蒸發強烈,是世界上最熱和含鹽度最高的海域。夏季表層水溫超過30℃,年蒸發量達2000毫米,遠遠超過降水量,兩岸無常年河流註入。海水含鹽度一般在40‰以上,蘇伊士灣達43‰。中部海槽深處發現有若幹水溫和含鹽度特別高的海區(34~56℃,74~310‰),被稱為“熱洞”。這是裂谷擴展時,上湧的熔巖加熱瞭沿裂隙下滲的海水,而富含鹽類的熱水重新上升所致。由於南北海水密度不同,形成環流。大體自曼德海峽流進亞丁灣含鹽度較低的表層海水,在風力推動下,向西北流動;而含鹽度最高的蘇伊士灣海水,在密度流驅動下,在表層以下向東南流入亞丁灣。前者水量超過後者,才使紅海不致因強烈蒸發而幹涸。通過蘇伊士運河與地中海的水交換很微弱。紅海自古為連接東北非、阿拉伯半島和印度等地的交通要道。自蘇伊士運河鑿通後,又成為世界上最繁忙的運輸航道之一。沿岸港口主要有:蘇伊士、塞法傑、庫賽爾、蘇丹港、米齊瓦、阿薩佈、亞喀巴、吉達、荷臺達等。