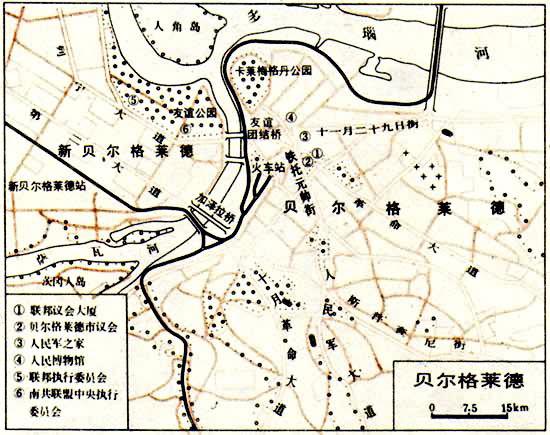

南斯拉夫首都,全國最大城市,經濟、交通和文化中心,塞爾維亞共和國首府。位於國境東北部,居多瑙河與薩瓦河交匯處,北接多瑙河中遊平原(境內稱伏伊伏丁那平原),南接老山(巴爾幹)山脈的尾閭-舒馬迪亞丘陵,扼多瑙河與巴爾幹半島水陸交通要衝,戰略地位重要,向稱“巴爾幹之鑰”。包括郊區在內面積2500平方公裡,人口140.7萬;其中市區185.4平方公裡,人口93.6萬(1981)。

地勢南高北低,市中心區海拔138米,市南20公裡裡的阿瓦拉山海拔511米,為全市最高點。多瑙河北岸屬沖積平原,地勢低平,多沼澤,春季常有水患。屬溫帶大陸性氣候,因距海不遠(約300公裡),氣候較溫和。1月平均氣溫-0.2℃,7月22.7℃;但冬季大寒潮南下時,極端最低氣溫可降至-25℃,夏季極端最高氣溫曾達40℃左右。年降水量688毫米,多集中於下半年,尤集中於5月和6月;年際變化較大,最小年降水量僅326毫米,不足多年平均數之半。

貝爾格萊德薩風中心

貝爾格萊德薩風中心

公元前4 世紀克爾特人在此建城堡。公元前1世紀,為羅馬人占領,起名欣吉杜奴姆,意為“水上堡壘”。公元422年全城被匈奴人劫掠破壞,荒廢達百年之久。此後,城市又屢遭異族侵掠。直到8世紀,南下的斯拉夫人才重建城市,並於878年改稱現名,意即“白色城堡”。10~15 世紀,是拜占廷、保加利亞和匈牙利人爭奪的目標。1521年被土耳其人占領,統治300餘年,1867年成為塞爾維亞首都,當年全市人口2.6萬(1661年曾達9.8萬)。1921年成為南斯拉夫首都,當年人口11萬。此後30年中,城市發展較迅速。1941年德國法西斯入侵,城市又遭嚴重破壞,幾成廢墟。1944年10月20日獲得解放。解放後,得到迅速恢復和發展,除位於薩瓦河口南岸的老市區外,還在河口北岸建新城區。市區人口由1948年的36.8萬增加到1978年的75萬。1974年被南斯拉夫政府命名為英雄城。

解放後工業生產發展迅速,為全國重要的工業中心。1978年的工業總產值比第二次世界大戰以前最高年份提高瞭18倍以上。市內現有200多傢大中型工廠,機械(拖拉機、聯合收割機、汽車、船舶、發動機、機床儀表、飛機等)、化工、紡織(主要是毛紡)、皮革、食品、印刷、木材加工等部門在國內有突出地位,工業總產值約占全國8%,不少產品行銷國際市場。對外貿易額占全國半數以上,是南斯拉夫最大的貿易中心。

郊區農業由貝爾格萊德農工聯合企業經營。占地10萬公頃,除生產糧食、甜菜、水果、葡萄和飼養牲畜外,還擁有各類工廠數十座,生產多種主、副食品及各種包裝材料,供應首都居民所需要的大部分食品。

貝爾格萊德是全國水陸交通運輸的總樞紐,在東南歐國際聯運中也占有重要地位。擁有全國最大的航空港(機場在市西18公裡處)和內河航運港(港口吞吐量占全國1/4,可接納5000噸級船舶)。鐵路客貨運量也居國內首位。有多條鐵路伸向各地,其中通往盧佈爾雅那、裡耶卡、巴爾和斯梅代雷沃的4條為電氣化鐵路。高速公路有兩條:一條向東南經尼什連接希臘;一條向西經薩格勒佈和盧佈爾雅那,連接奧地利和意大利。全市有40多所大專院校,其中貝爾格萊德大學創建於1863年,是全國最大的大學。塞爾維亞科學院也設在這裡。全市有很多圖書館、博物館和影、劇院,其中國傢博物館已有140多年歷史。此外,還有卡萊梅格丹古城堡和鐵托紀念中心。市容整潔美麗,辟有50座大小公園,占地總面積31500公頃,按城市人口平均計算,綠地面積在歐洲城市中居前列。