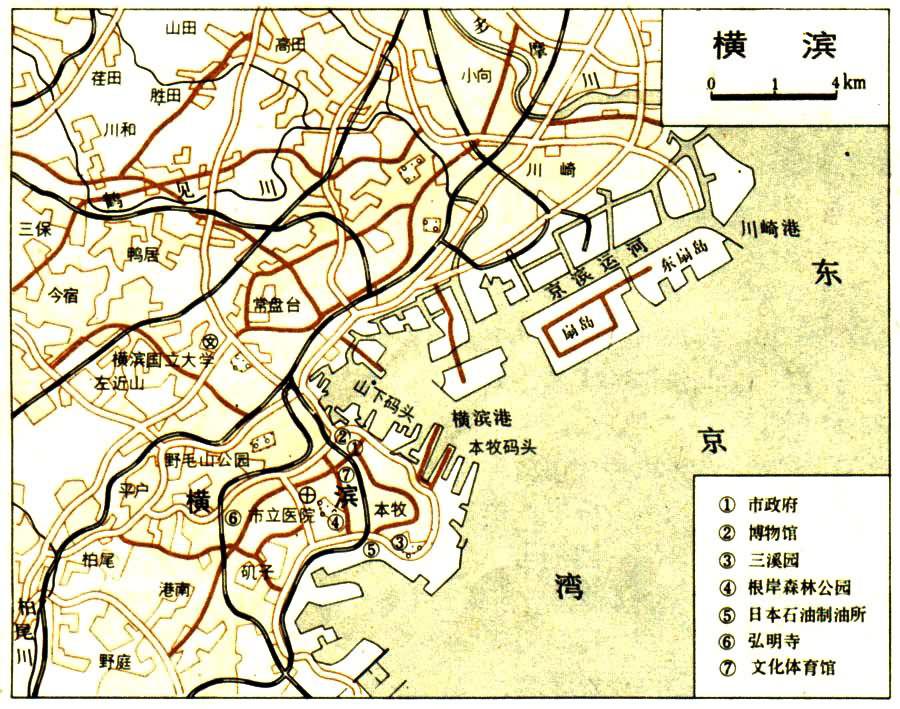

日本著名貿易港,京濱工業地帶的重、化學工業中心之一,神奈川縣首府。位於東京灣西岸,北距東京外港僅30公裡。面積429平方公裡(分為14個區),人口301萬(1986),日本第二大城市。市區西北部為多摩丘陵一部分,南部則山地、丘陵、臺地、低地相間,西部為相模原臺地,鶴見川沿岸為沖積平原,東部沿海多人工海岸。本牧岬到大岡山低地之間為填海造陸的新市區。臨近首都的地理位置,促進瞭橫濱的發展並與東京聯繫極為密切。

原為半漁半農山村村。1859年成為日本最早對外開放的港口之一。1860年輸出額占全國86%,輸入額占71%,居壟斷地位。1872年東京—橫濱鐵路通車,橫濱成為首都的外港。1889年設市。為適應貿易量的急速增長,1889、1896、1917年曾3次進行大規模港灣建設,使橫濱發展成為日本的國際貿易港,貿易額常居全國首位。1923年關東大地震使港口設施幾乎全部毀壞。20年代末開始恢復建設。第二次世界大戰後,在迅速修復戰爭破壞的基礎上,以最新技術設備加以建設,同時大規模進行填海造陸,擴大碼頭。目前,港區已由鶴見川河口向南擴展到金澤區的柴町,區內各種專業碼頭彼此銜接,規模頗為壯觀。1982年貨物吞吐量在1.15億噸以上,進出口貿易總額居全國之冠,是世界著名港口之一。輸出以汽車、傢用電器和金屬制品為主;輸入多為原料(石油、天然氣、鋁等)和農副產品。

京濱工業地帶重要組成部分。以重、化學工業為主,煉油、電器、運輸機械、食品、機械及金屬制品等約占工業產值的80%,還有鋼鐵、化學、有色冶金等。其分佈明顯分為臨海和內陸兩個工業區:①臨海工業區。中、北部的鶴見區、神奈川區以及西區、中區為橫濱近代工業發源地,是明治末年大正初期(1910年前後)由鶴見至川崎填海造陸工程完成後興起的,大正中期(20年代)重、化學工業有所發展,與川崎連接形成大工業地帶。第二次世界大戰後,以最新技術設備改造、擴建原有企業,並興建新企業,形成以煉油、造船、汽車、電機和鋼鐵為主的重、化學工業區。大型企業多,3000人以上大廠相當集中;戰後,在本牧碼頭到根岸灣一帶進行瞭大規模的填海造陸工程,興建面積達303平方公裡的新臨海工業區,建立起石油化學、造船、機械、火電等大中型工廠群,稱為橫濱臨海南部工業區。②內陸工業區。沿東海道幹線、橫濱線、東橫線等鐵路線分佈。第二次世界大戰後迅速發展的工業多是電氣機械、汽車、精密機械、食品等,大中型廠較多;另外,沿海大型企業的承包工廠多沿鶴見川、帷子川、大岡川等谷地延伸,中小型工廠集中,以機械和輕工業為主。

陸上交通亦很發達,有多條國營、私營鐵路以及公路通往各地。東海道幹線、東海道新幹線和首都高速公路、東名高速公路等都通過這裡。市內交通方便,建有地鐵。(見彩圖)

日本橫濱市高速公路

日本橫濱市高速公路

由市中心的關內到伊勢佐木町、野毛町一帶是繁華的商業街,元町地區是具有歐美風格的商業區。山下町的中華街為華僑集中地,多中國式建築,商店、飯店眾多。臺地是住宅、學校、神社、寺院分佈區,臺地的傾斜面上,形成瞭階梯狀的居住地,型式多樣、高低參差,為橫濱的一大特點。60年代以來在內陸地區又建新住宅區。市內有開港紀念館、弘名寺、金澤文庫和被稱為日本建築史縮影的三溪園等名勝古跡。