歐洲南部國傢。在巴爾幹半島西南部。北、東兩面與南斯拉夫接壤,東南鄰希臘,西臨亞得裡亞海和奧特朗托海峽,隔海與義大利相望。面積28748平方公裡。人口290.1萬(1984)。全國劃分為26個區,首都地拉那。

自然條件 多山國傢。山地和丘陵占國土面積的3/4以上,其中30%的領土海拔1000米以上。全國可分為東部山地、中部丘陵、西部沿海平原3個地形區。東部山地是年輕褶皺山地,系系迪納拉山脈的南延部分,多呈西北東南走向,由石灰巖為主的多種巖石組成。德林河以北稱阿爾巴尼亞-阿爾卑斯山脈,山勢高峻,地形崎嶇,多2000米以上的山峰,最高峰耶澤爾察山,海拔2693米。德林河以南自北而南延伸著阿爾巴尼亞-中央山地,一般海拔2000~2400米,山勢由東向西逐漸下降,山嶺間散佈著一些河谷盆地。中央山地南部山勢較低,山間盆地寬淺。中部丘陵,海拔200~1000米,多河谷盆地。西部沿海平原,寬度不大,地勢低平,有低丘散佈其間,濱海河口地區多潟湖、沼澤,大多已經疏幹,墾為農田。

屬地中海型氣候,但受地形影響,各地氣候有較明顯的差異。沿海地區屬典型的地中海型氣候,冬季溫和多雨,夏季炎熱幹燥。1月平均氣溫7.5~10℃,7月24~27℃,年降水量800~1400毫米。從沿海向內陸,逐漸過渡為大陸性的地中海型氣候。東部山地冬季寒冷,夏季較熱,1月平均氣溫-2~2℃,7月23℃,年較差在20℃以上,年降水量1600毫米以上,北部山地多達2600毫米,隻有南部的盆地在800毫米以下。

河流大多發源於東部山區,向西流入亞得裡亞海,隻有南部一些小河註入奧特朗托海峽。主要有德林河、馬蒂河、什昆比尼河、塞曼河、維約薩河等。這些河流長度不大,上中遊坡降較大,河谷深切,水流湍急,水力資源豐富,但不宜航行。多數河流夏秋水量貧乏,秋末和冬春是汛期,經常泛濫,下遊形成許多湖泊和沼澤地。湖泊主要有3個,西北部的斯庫臺湖、東部的奧赫裡德湖和普雷斯帕湖,都位於邊境,與鄰國共有。在西部平原,沿河多湖沼,沿海有潟湖。在山區,則多冰川湖和巖溶湖。

植被類型較為多樣。在平原、丘陵區,普遍分佈地中海常綠灌木群落,種植油橄欖、柑橘等。山區柞樹林和山毛櫸林廣佈。森林面積占全國面積45%。海拔1800米以上的高山草地是天然牧場。

居民 歐洲人口自然增長率最高的國傢之一,1982年為22‰。全國人口密度平均每平方公裡100.9人,略高於歐洲平均值。西部平原和科爾察盆地人口密度較高,克魯亞、都拉斯和費裡等地區,每平方公裡在120人以上,地拉那區則超過200人。內陸山區人口稀少。隨著工業的發展,城市人口的比重已從第二次世界大戰前的15.4%,提高到33.8%(1983)。居民93.1%為阿爾巴尼亞族,少數民族有希臘族、茨岡族等。通用阿爾巴尼亞語。

發展簡史 阿爾巴尼亞人的祖先是伊利裡亞人,公元前5世紀建立國傢。公元前2世紀羅馬帝國入侵,公元4世紀末被劃入東羅馬帝國版圖。5世紀後,先後有哥特人和斯拉夫人入侵。9世紀後曾受保加利亞王國統治。1190年阿爾巴尼亞為封建公國。1415年被奧斯曼帝國占領達450年之久,1443年斯坎德培領導人民舉行武裝起義,堅持瞭25年反侵略鬥爭,曾解放瞭大部分領土。1912年11月28日宣佈獨立。1913年7月29日英、法、俄、意、德、奧匈六強在倫敦會議上,承認阿爾巴尼亞獨立,並確認瞭現有邊界。第一次世界大戰期間,被奧匈、意、法軍隊占領。1925年後處於索古王朝統治下。第二次世界大戰期間,先後被意、德法西斯侵占。1944年11月29日全國解放。1946年1月11日成立阿爾巴尼亞人民共和國。1976年稱阿爾巴尼亞社會主義人民共和國。

經濟地理 1944年以前經濟以農業為主,耕作制度和農具都很落後,畜牧業處於半遊牧狀態。1938年工業隻占工農業總產值8%。1944年以後,實行瞭土地改革,農業集體化和工業、交通、貿易國有化,經過6個五年計劃,經濟有瞭較大發展,成為工業-農業國。

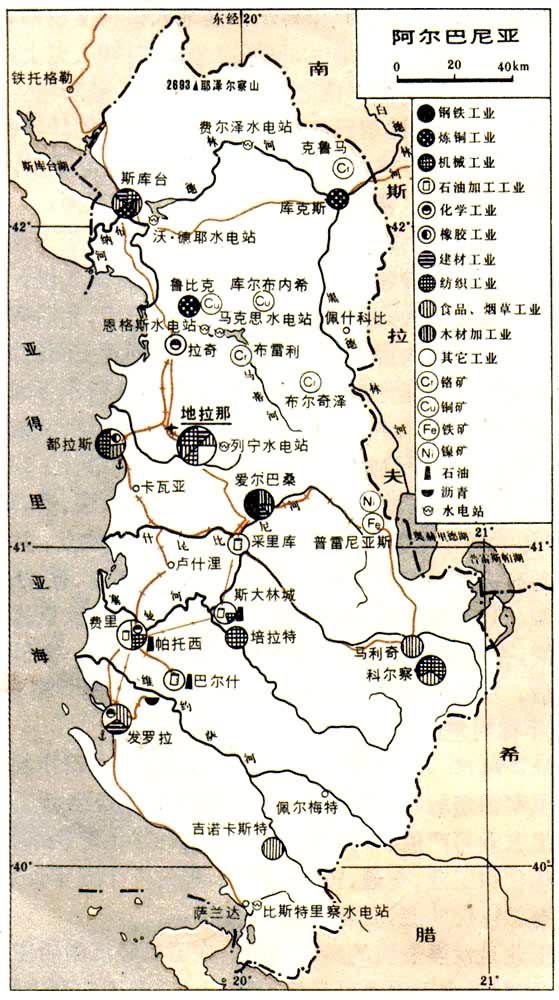

工業是發展最快的經濟部門,在國民經濟中居主要地位,1982年占工農業總產值的2/3以上。主要工業有采礦、電力、紡織、食品、冶金、機械和化學等。采礦業在工業中占重要地位,主要開采鉻、銅、鎳鐵、石油、煤和天然瀝青等。鉻礦儲量和產量居世界第三位,1986年產量111萬噸,絕大部分供出口,主要產地在佈爾奇澤、克魯馬等地。銅礦開采主要分佈在庫爾佈內希和傑兼等地,魯比克和庫克斯有煉銅業。鎳鐵礦開采在普雷尼亞斯等地。石油開采主要在帕托西、斯大林城、巴爾什等地,煉油工業主要在巴爾什、采裡庫、斯大林城和費裡等地。煤礦主要分佈在地拉那區和科爾察區。優質天然瀝青蘊藏量居歐洲第一位,主要產地在西南部塞萊尼察。電力工業以水電為主,主要有德林河上的費爾澤、沃·德耶和馬蒂河的馬克思、恩格斯等水電站。費裡有大型熱電站。現在除滿足國內需要外,還可向希臘和南斯拉夫輸出電力。鋼鐵、機械、化學等工業是戰後新建的部門。鋼鐵工業的主要中心是愛爾巴桑。機械工業主要生產各種機器配件、簡單的機器裝備和設備維修,主要中心是地拉那和都拉斯。化學工業主要生產化肥、酸、堿和塑料等,中心是費裡和拉奇。紡織和食品仍是重要的工業部門,紡織工業以棉紡織業為主,培拉特和地拉那有紡織聯合企業。烤煙、卷煙、酒、水果罐頭等產品可供出口。

1982年農業產值占工農業總產值的30.2%,農業勞動力占勞動力總數的一半。全國耕地面積為69.7萬公頃,約占國土面積的24%。耕作業是主要的農業部門,以種植小麥、玉米等糧食作物為主。70年代後期糧食基本自給。1986年糧食產量90萬噸。西部平原、丘陵河谷和科爾察盆地是主要糧食產區,也是棉花、煙草、甜菜等經濟作物的主要產地。濱海地區盛產油橄欖和柑橘等亞熱帶水果。葡萄園和蘋果等果園分佈普遍。蔬菜種植業發展較快。煙草、果品和蔬菜都是出口商品。畜牧業是傳統的重要農業部門。隨著天然牧場的改良,飼料地的擴大,畜牧業有較大發展,畜牧業產值約占農牧業總產值的30%。主要飼養綿羊、山羊、牛、豬等。

油橄欖

油橄欖

國內交通以公路為主。1980年公路通車裡程6200多公裡,其中瀝青路面2200公裡。地拉那是全國公路中心,公路由此通往全國各地。鐵路長約400公裡,主要鐵路線有:地拉那到都拉斯和拉奇、都拉斯經愛爾巴桑到普雷尼亞斯、都拉斯到巴爾什。全國最大海港是都拉斯,其次為發羅拉和薩蘭達。