拉丁美洲島國。位於西印度群島中伊斯帕尼奧拉島(海地島)東半部,西接海地,北瀕大西洋,南濱加勒比海,東隔莫納海峽與波多黎各相望。海岸線全長1350公裡。面積48442平方公裡,占伊斯帕尼奧拉島面積64%。人口641.6萬(1985)。全國分為26個省,首都聖多明各。

全境多山,分3列從西北向東南綿亙境內:中部為中科迪勒拉山脈,北部為北科迪勒拉山脈,西南部為內巴山脈與巴奧魯科山脈。中科迪勒拉山脈地勢高峻,中段的杜阿爾特峰(33175米)為西印度群島最高峰;北部和南部山地較低。多山間盆地和谷地。介於中、北科迪勒拉山脈之間的錫瓦奧谷地,土地肥沃,為全國最富庶的農業區。東南部為聖多明各沿海平原。西南部有恩裡基約盆地;盆地內的恩裡基約湖湖面海拔-44米,為拉丁美洲陸地最低點。河流短小,水勢湍急,主要有流經錫瓦奧谷地的北亞克河和流經東北部貝加雷阿平原的尤納河,均有灌溉和發電之利。

地處北緯17°36′~19°56′,氣溫年變化不大,年平均氣溫25~30℃,但中科迪勒拉山區氣溫較低,冬季可達0℃以下。北部和東部面迎東北信風,年降水量達1500~2500毫米,屬熱帶海洋性氣候,山地森林茂密,盛產蘇芳木、桃花心木等珍貴林木。背風的西南部年降水量不足1000毫米,幹季較長,屬熱帶草原氣候。夏秋常受颶風襲擊,造成災害。

黑白混血種人和印歐混血種人約占總人口75%,白人和黑人分別占15%和10%。70年代人口年平均自然增長率為29‰。人口密度平均每平方公裡132人,大部分集中在錫瓦奧谷地和聖多明各沿海平原。1982年城鎮人口約占總人口51%。居民多數信奉天主教,少數信奉基督教和猶太教。西班牙語為官方語言。

1492年哥倫佈航抵海地島。1496年西班牙人在該島東南沿海建立聖多明各城,成為歐洲殖民者在美洲的第一個永久性定居點,遂淪為西班牙殖民地。1795~1808年曾隨全島歸屬法國。1809年復歸西班牙。1821年推翻殖民統治宣告獨立,次年並入海地。1844正式成立多米尼加共和國。後又被西班牙占領,1865年恢復獨立(後又一度被美國侵占)。西班牙殖民者於16世紀引入甘蔗,利用奴隸勞動開辟種植園,推行單一作物制。甘蔗種植和制糖業長期在國民經濟中占突出地位。20世紀60年代以來,工礦業、旅遊業、服務業等發展較快,傳統的單一經濟結構逐步得到改變。

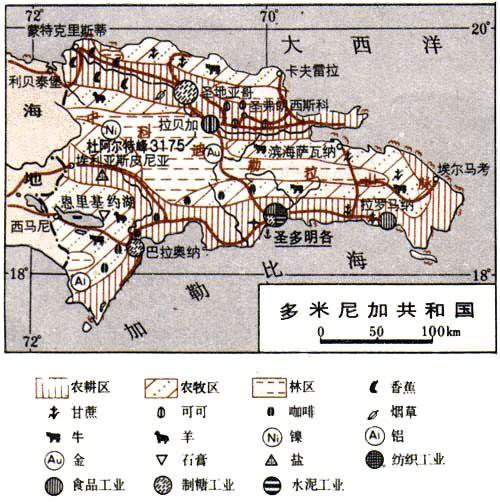

全國約3/5就業人口從事農業,1982年農業產值占國內生產總值17.8%,耕地占國土面積25.4%。農業生產以甘蔗、咖啡、可可、煙草等經濟作物為主。其中甘蔗種植面積和產值分別占耕地面積的1/3和農業總產值的30%,1981年產甘蔗962.9萬噸,主要分佈於錫瓦奧低地和貝加雷阿平原。糧食作物有稻米、玉米、豆類等,其中稻米生產發展較快,已基本自給。沿海漁業與畜牧業也比較發達。天然牧場占國土面積的31.2%,1980年牛的存欄頭數為215萬頭,羊為43萬頭,肉類可供出口。

1982年制造業產值占國內生產總值18.4%,以制糖、食品、煙草等農產品加工工業為主,還有水泥、紡織、木材等。制糖業約占制造業總產值40%以上,制糖工人約占全國工業勞動力3/4。1982年生產粗糖122萬噸,在加勒比海各島國中僅次於古巴。大型制糖廠多分佈於以聖多明各為中心的沿海地帶。礦產資源比較豐富,羅薩裡奧有金、銀礦,中科迪勒拉山地多銅、鎳等礦,南部山地富鋁土礦。1981年產鎳4.7萬噸,黃金40.8萬盎司,銀203.4萬盎司,鋁土40.5萬噸。礦業產值約占國內生產總值4.4%。旅遊業已成為國民經濟重要部門和外匯收入主要來源之一。1981年接待外國遊客40萬人次,比1971年增長4倍多;旅遊收入1.95億美元,相當於該年商品出口額的16.4%。

交通運輸以公路為主,公路總長1.2萬多公裡,其中2/3為鋪面公路。鐵路總長1242公裡,主要運送甘蔗和粗糖。主要港口為聖多明各。聖地亞哥與聖弗朗西斯科-德馬科裡斯之間的黑土地帶以及以聖多明各為中心的南部沿海地帶是全國人口集中、交通和經濟最發達的地區。