非洲西部幾內亞灣沿岸國傢。陸界伯基納法索、貝寧、加納。國土狹長(南北長600公裡)。面積5.66萬平方公裡,人口283.8萬(1984)。分為5個行政區,首都洛美。

自然條件 地勢中部高南北低。南部濱海低地為寬30~60公裡、海拔60~100米的紅粘土臺地,土質肥沃,為富庶農業區,並盛產磷礦石。哈霍等河下遊河口被海岸沙壩封閉,連成多哥湖。東部高平原由海拔300和600米的兩級級侵蝕面組成,多穹狀島山,為矽質粘土。中部多哥-阿塔科拉高地海拔500~700米,主峰鮑曼峰海拔986米,山體由堅硬的砂巖和石英巖組成,剝蝕強烈,地形崎嶇。西段多哥山具塊狀山特征,林木繁茂,礦藏有鐵、鋁、鉻、黃金等;東段阿塔科拉山為雙列平行褶皺山,中段山鞍部為南北通道。北部芒戈盆地為發育在砂巖上的低平原,海拔200米,奧蒂河自東北入境斜貫平原,河曲發育,雨季常泛濫成災。西北隅為海拔300米的切割高原,伴隨的龐戈陡崖氣勢雄偉,結晶體蘊藏有錳礦。國境處於赤道季風區,盛行西南季風。年平均氣溫24~27℃,變幅小。由於距海遠及地形影響,各地降水差異顯著。中部山地降水量高達1500~1700毫米,其南北分別為1000和1300毫米;沿海地區因盛行風向與岸線平行,雨量最少,洛美僅893毫米。以北緯8°線為界,北部雨季(3~10月)和幹季(11月至翌年2月)交替明顯;南部有3~7月和9~11月兩個雨季,其餘月份為幹季。幹燥的哈馬丹風僅見於1、2月間。中部山區雨量豐沛,自然植被為熱帶雨林,其餘大部為熱帶稀樹草原;海岸沙丘多波巴佈樹(猴面包樹)和椰林;南部紅粘土臺地土層深厚,表土持水力強,半野生油棕樹廣佈;芒戈盆地旱澇頻繁,土質瘠薄,是粗放牧業的稀樹草原。

居民和發展簡史 西非人口稠密國傢之一,人口密度平均每平方公裡50人。其中濱海與東部100~200人,中、北部僅5~10人。1975~1980年人口年平均自然增長率為28.9‰。城市人口比重17.4%(1981)。境內部族眾多,主要有南方的埃維簇和中北部的卡佈雷族。埃維族善農耕、漁獵,卡佈雷族以擅長梯田構築和精巧的手工藝聞名,兩大族分別占總人口46.5%和22.4%。還有米納、豪薩等族。居民中50%信奉原始宗教,30%信奉基督教,10%信奉伊斯蘭教。通行埃維、卡佈雷、達哥姆巴語,官方語言為法語。

中世紀時,境內曾出現一些部落王國,埃維人在14世紀從東面的尼日爾河谷遷入。15世紀起葡、英、法等殖民者相繼侵入,在沿海販運奴隸和掠奪黃金。1884年淪為德國保護國。第一次世界大戰後,東、西兩部分被劃為法、英兩國的“季任統治地”,第二次世界大戰後改為托管地。1957年西部並入加納。東部於1960年4月27日宣告獨立,成立多哥共和國。

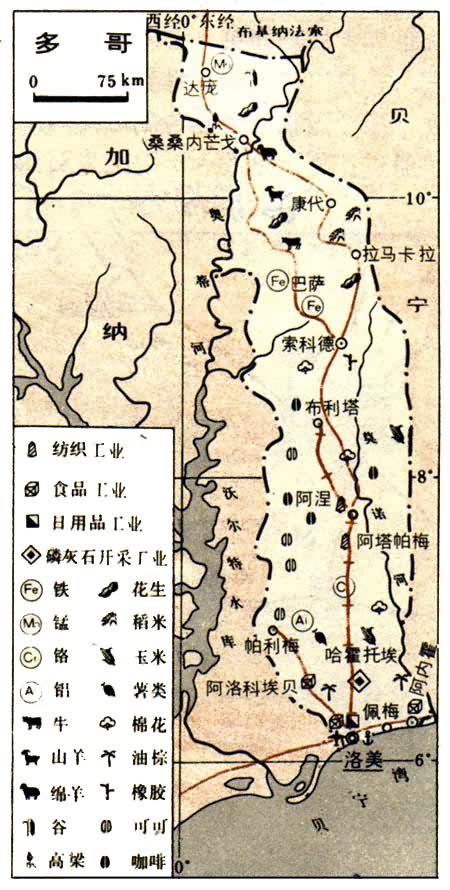

經濟地理 經濟發展水平較低,1982年國內生產總值7.74億美元,人均278美元。農業居國民經濟重要地位,全國80%以上人口以農業為生,農業產值占國內生產總值27.7%。氣候和土壤類型多樣,適宜多種熱帶作物生長。全國可耕地面積占土地面積40%,其中種植面積僅占11~15%,潛力很大。糧食作物供國內消費;經濟作物主要供出口。北部農牧區種植高粱、粟、木棉、花生、飼養牛羊,中部多哥山區為咖啡、可可主要產區,中東部主產棉花、玉米、薯蕷和花生,南部為油棕、椰子、木薯集約農業區。因過度墾耕,缺少灌溉,土壤退化嚴重,農業產量低而不穩。1977年以來,開展“綠色革命”運動,大量移民開墾莫諾河與拉卡拉河流域的荒地,興建水利,推廣水稻等作物,取得顯著成效,1982年已實現糧食基本自給。

工業基礎薄弱。獨立前僅有棉紡、榨油、鋸木等小型工廠。獨立後興建起煉油、紡織、啤酒、水泥等大型工廠,主要集中於首都等南部城市。其他還有染料、五金、日用化工、自行車裝配等工廠,以及牙雕、木刻、草編等手工藝制品廠。1961年起沿海地區磷礦石的開采和出口,使多哥躍居世界主要磷礦石生產國之列。磷礦儲量達1億噸,是富含磷酸鈣78~82%的優質礦,1982年產205萬噸,出口值已超過傳統的可可和咖啡等農產品,占出口總值46.7%(1980)。1981年工業產值占國內生產總值的17%。

20世紀初修建海上錨地和通內地及鄰國的鐵路、公路,促進瞭經濟和城市發展。交通系統以南北為主。首都洛美是全國最大港口和交通中心。1982年公路長7700公裡,其中瀝青鋪面1300公裡。由洛美東至阿內霍,為加納至尼日利亞沿海公路的一部分,向北縱貫國境通佈基納法索,西北至帕利梅通加納,是貫通經濟作用產區和鄰國的重要公路。鐵路總長570公裡,洛美東達阿內霍的椰幹線、北通帕利梅的可可線和佈利塔的棉花線,均為中部高原的經濟作物輸出線。海岸受拍岸浪沖擊,船舶不能直接靠岸,自20世紀70年代起洛美港不斷改善深水靠岸條件,並在東面的佩梅修建磷礦石碼頭,有專用鐵路直通哈霍托埃磷礦區。1982年貨物吞吐量269萬噸。主要貿易對象是法國等歐洲經濟共同體國傢,出口咖啡、可可、磷礦石,以及棉花、棕油和花生等;進口燃料、機械運輸設備、石油化工產品、紙張、金屬、棉紡品等。

旅遊業發展較快,沿海海灘,潟湖風景優美,是重要旅遊區,1982年接待遊客15萬人次,旅遊收入成為僅次於磷酸鹽、可可、咖啡的第四大外匯收入來源。