拉丁美洲面積最大、人口最多、經濟最發達的國傢。位於南美洲東部,東瀕大西洋,陸鄰除智利和厄瓜多爾以外的所有南美國傢。介於北緯5°16′~南緯33°45′和西經34°45′~73°59′之間。南北長4320公裡,東西寬4328公裡,國土面積851.197萬平方公裡,居世界第五位,占拉丁美洲總面積的41%和南美洲總面積的48%。人口1.344億(1985),居世界第六位,約占拉丁美洲總人口的1/3。全國分為23個州、3個地區和1個聯邦區。首都巴西利亞。

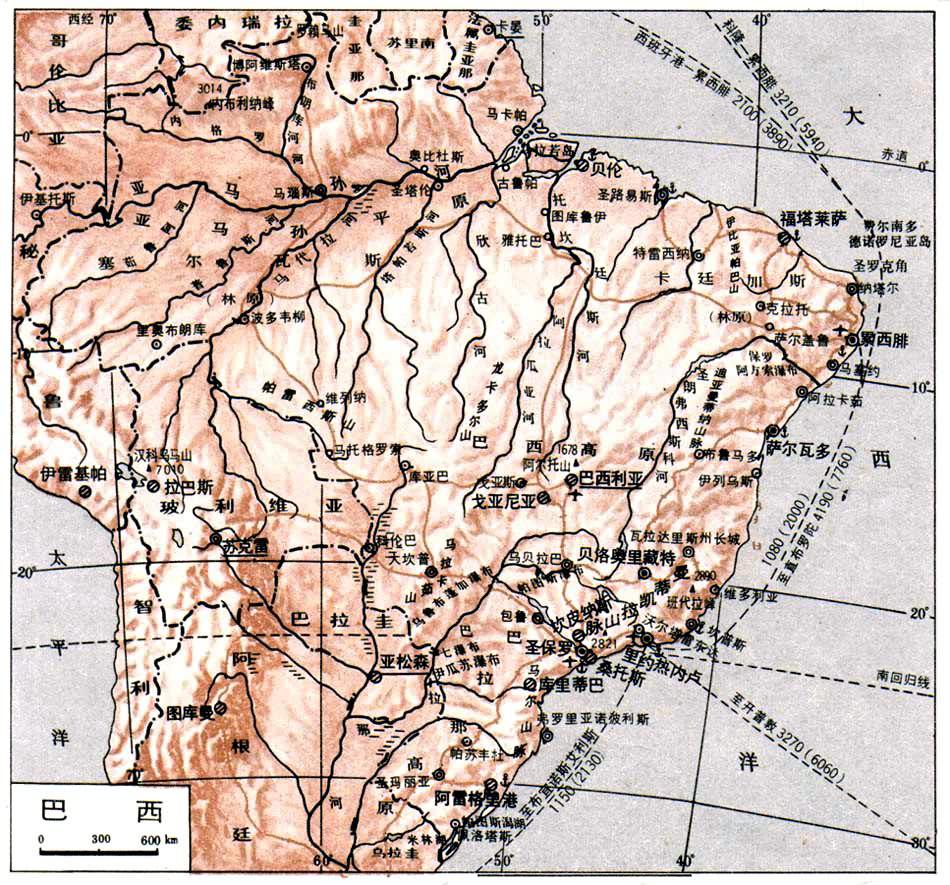

自然地理 地形 地質基礎古老,以巴西地盾為核心,寒武紀以來經歷瞭以上升為主的升降運動,古老的結晶巖受侵蝕出露地表,地殼比較穩定,基本上未受到褶皺變動,巖漿侵入和火山噴發也較少。地形以高原和平原為主,全境絕大部分地區在海拔900米以下,其中200米以下平原占41%。海拔900米以上的地區約占3%。自北而南共分為5個地形單元:

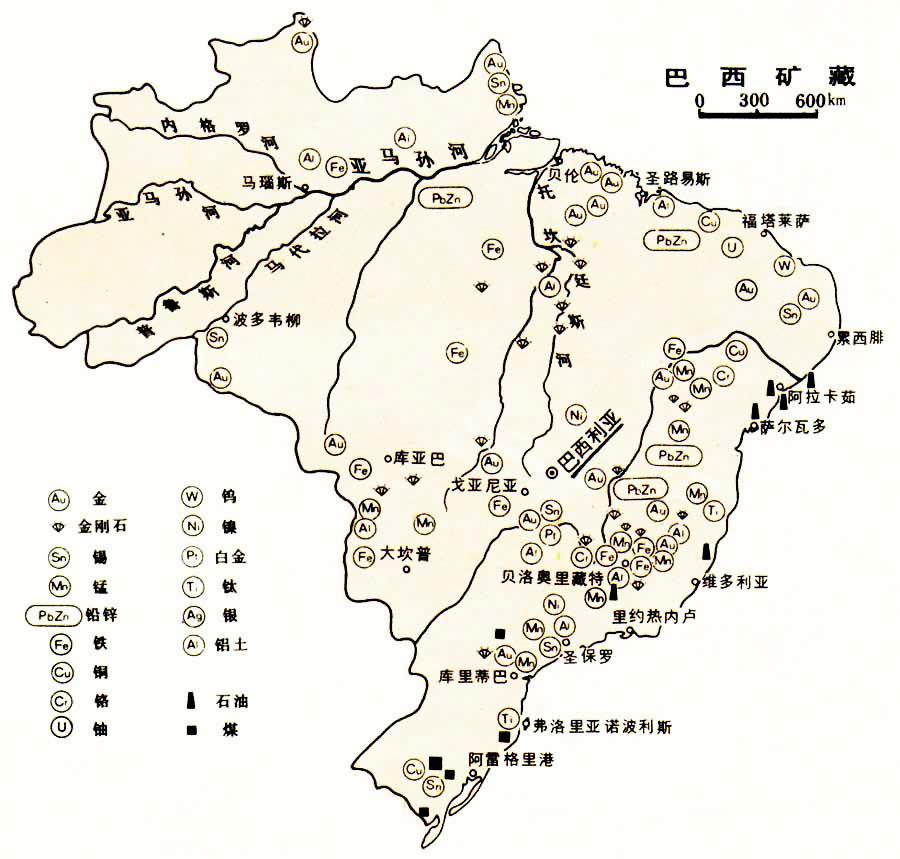

①圭亞那高原。國境北部是圭亞那高原的組成部分,自北向南傾斜,其南緣大致與赤道平行,面積占國土總面積2%。最北部邊境陡立的山嶺為奧裡諾科水系和亞馬孫水系的分水嶺,內佈利納峰海拔3014米,三月卅一日峰2992米,分別為全國第一和第二高峰。高原由前寒武紀結晶巖構成,主要是太古代花崗巖、片巖和片麻巖,在濕熱氣候條件下,經過長期侵蝕,一般表現為海拔300~400米的丘陵狀高原,巖性堅硬部分往往屹立為坡陡而頂部渾圓的蝕餘山,高約1000~1500米。在佈朗庫河以西,結晶巖基底上覆蓋著中生代砂巖沉積,巖性也堅硬,形成桌狀高地,如羅賴馬山,海拔2771米。本區礦藏主要有鐵、錳、鋁土等金屬礦。

②巴西高原,又稱中央高原,從東北向西南延伸,位於中部、東部和東南部,約占國土面積的一半,大部分地區與圭亞那高原構造相似,具有上升準平原特征,海拔300~1500米,地面起伏平緩,向西、向北傾斜。基底由花崗巖、片麻巖、片巖、幹枚巖、石英巖等組成。東部曾受元古代褶皺運動和第三紀斷裂上升作用影響。通過長期侵蝕和準平原化過程,在巖性特別堅硬的石英巖、片巖等出露部位,形成脊狀山嶺或斷塊山。脊狀山嶺如聖弗朗西斯科河東側南北走向的埃斯皮尼亞蘇山脈和迪亞曼蒂納山脈,兩條山脈連接,南北延伸約1500公裡,海拔1000~1500米之間;斷塊山如大西洋沿岸的曼蒂凱拉山和馬爾山,前者山勢崎嶇,一般山峰均超過2000米。高原上還有3個地勢較低的高原盆地:一個在欣古河上遊,海拔200~300米;另一個在聖弗朗西斯科河中遊,海拔250~500米,兩者都覆蓋著更新世的沉積物;還有一個在阿拉瓜亞河中遊,海拔約200米,常遭泛濫,覆蓋著近代沉積物。高原東側有一條著名的大崖壁,面向大西洋;西側是單面山,面向亞馬孫平原。高原由於前寒武紀的劇烈褶皺與巖漿活動,生成豐富的礦藏,主要有鐵、錳、鉻、鎳、鈾、金、金剛石、石英水晶及稀有金屬等礦。

③亞馬孫平原。介於圭亞那高原和巴西高原之間,是世界上最大的沖積平原,在巴西境內面積200多萬平方公裡,約占國土面積1/3。自古生代以來長期以沉陷為主,屢遭海侵,在前寒武紀褶皺基底上覆蓋著厚層的後期沉積物。地勢低平坦蕩,大部分海拔在150米以下。平原西寬東窄,略似漏鬥形,西部寬約1280公裡,到奧比杜斯寬僅160公裡。河漫灘由松軟的近代沖積物組成,排水不良,陡岸之上的高位平原,表層由第三紀和第四紀的沙與粘土組成,排水良好。亞馬孫河口灣多島嶼,最大的島是馬拉若島。本地區的礦藏主要是沉積礦床如石油等。

④沿海平原。指北部和東部沿大西洋岸的狹窄平原,是開發最早、經濟較發達的地區。北起亞馬孫河河口,經納塔爾附近的聖羅克角,南至裡約熱內盧和桑托斯附近,寬32~64公裡,一般不超過100公裡,北寬南窄,屬沖積平原,海拔100 米以下。沿海有沼澤、砂丘及潟湖。平原的背後為大崖壁,即南部的馬爾山和東北部的博爾博雷馬崖壁,一般海拔900米左右。崖壁背後即為巴西高原。大崖壁是沿海通往內地的交通障壁。沿海平原在桑托斯中斷消失後,又在國境南端展寬為裡奧格朗德平原。沿海平原的主要礦藏為石油、天然氣和煤炭。

⑤巴拉圭低地,又稱潘塔納爾(沼澤)平原。位於西南部馬托格羅索高原(巴西高原一部分)以南,地處巴拉圭河上遊,由該河溯源和沖積而形成。海拔高度在100米以上,雨季常受泛濫,為低濕的湖沼群地區,地表均由第四紀現代沉積層組成。

巴西米納斯州礦石山

巴西米納斯州礦石山

氣候 除瞭南部3個州(巴拉那、聖卡塔林那、南裡奧格朗德)屬於亞熱帶氣候外,整個北部、東北部和亞馬孫地區均屬熱帶氣候區。北部亞馬孫地區屬赤道多雨氣候,以南包括東北部在內的巴西高原屬熱帶幹濕季氣候,南部屬亞熱帶濕潤氣候。

亞馬孫地區濕熱多雨,氣溫的年較差小於日較差。年平均氣溫在25~26℃之間,年較差約3℃,年降水量東部2100毫米,西部2500毫米以上。以貝倫為例,平均氣溫最熱月26.6℃,最冷月25.2℃,年較差1.4℃,絕對最高和絕對最低氣溫從未出現過38℃以上或10℃以下的記錄;年平均降水量2184.4毫米,1~6月降水量占88.3%。熱帶雨林(當地稱塞爾瓦)繁茂,種類繁多,喬木、灌木和藤本、草本植物遮天蔽日,難以通行,每平方公裡有不同種類的植物達1200多種,以硬木為主,主要有鳳梨科、蘭科、棕櫚科、美人蕉科、巴拿馬草科等,河口有紅樹林。土壤深受淋溶,屬磚紅壤。(見彩圖)

亞馬孫熱帶雨林

亞馬孫熱帶雨林

巴西高原和沿海平原大部分地區年降水量在1000~1500毫米之間,幹、雨季分明,降水量一般集中在10月至翌年4月或12月至翌年5月。氣溫較高,最熱月平均氣溫可達28~30℃,一般出現在幹季之末雨季之前,最冷月平均氣溫20℃以上,氣溫年較差約5~10℃。在沿海平原地區,由於大崖壁地形的抬升作用,一般降水豐富,如聖路易斯年降水量2032毫米,累西腓1524毫米,聖保羅1384毫米。高原內地年降水量一般在1000毫米左右,惟東北部內地屬半幹旱氣候,其范圍包括米納斯吉拉斯州北部,到塞阿臘和北裡約格朗德兩州的內地,特別是博爾博雷馬高原,年降水量僅500~600毫米,且年變率極大,常久旱不雨,或暴雨成災,形成由多刺的落葉灌木叢林、仙人掌、含羞草、巴西蠟棕等耐旱植物組成的卡汀加群落,發育紅棕色土,這裡一般僅能放牧山羊和種植劍麻。高原其餘地區幹季約4~5個月,屬熱帶稀樹草原,當地稱坎普群落,草木植物較稀疏,草原中散生著能適應較長幹季的喬木樹種。草類中以禾木科占優勢,如雀稗屬、黍屬、須芒草屬、三芒草屬等;旱生矮小喬木樹種如合歡科、波巴佈樹、茜草科、桃金娘科、夾竹桃科等。土壤以紅壤為主。

西南部的巴拉圭低地和南部3個州同屬於亞熱帶濕潤氣候。終年溫和,氣溫年較差小;年平均降水量在1200~1800毫米之間,降水自北向南和自東向西漸減,80%集中於夏季。例如科倫巴,年平均降水量1244.6毫米,最冷月和最熱月平均氣溫各為20.5℃和26.6℃,年較差6.1℃;戈亞斯,年平均降水量1778毫米,最冷月和最熱月平均氣溫各為22.2℃和23.9℃,年較差僅1.7℃。草原植被鮮見喬木,隻有硬葉半落葉灌木。主要植物有金合歡、含羞草、仙人掌、龍舌蘭等。土壤以紅褐色土為主。

水系 境內河流眾多,可分為三大水系。亞馬孫河河寬水深、水量巨大而較穩定,幹支流通航裡程在5萬公裡左右,海輪沿幹流上溯可達秘魯境內的伊基托斯。第二大水系是巴拉圭-巴拉那-拉普拉塔水系。從米納斯吉拉斯州西南部發源的河流匯入巴拉那河,南部3個州的河流,通過烏拉圭河匯入拉普拉塔河。受幹濕季氣候的影響,流量季節變化大,有灌溉之利,少航運之便。第三大水系是聖弗朗西斯科河,發源於米納斯吉拉斯州南部,向北流1600多公裡,後折向東註入大西洋,流經巴西經濟發達地區的重要河流,河床坡降大,水力資源豐富,保羅·阿方索瀑佈處已興建水電站,瀑佈以上到貝洛奧裡藏特之間1000餘公裡可通航淺水船,瀑佈以下至出海口的275公裡可通航海輪。全境湖泊不多,主要有帕圖斯潟湖和米林湖,屬沿海潟湖。

伊泰普水電站

伊泰普水電站

居民 巴西人口總數遠大於拉美各國,人口自然增長率也高。1900年全國總人口1748萬,1980年人口增加近8倍。1980年自然增長率為27.6‰,遠高於世界平均人口增長率。人口增長率在1964年以前受外國移民影響較大,此後主要是出生率高(35.5‰,1980)和死亡率下降(7.9‰,1980)所致。人口年齡構成屬年輕型,總人口中,青、少年占42%。

人口的分佈和移動隨著巴西經濟重心的南移而變化。殖民開拓始於東北部沿海地區。1830年後進入“咖啡時期”,主要產區聖保羅州迅速崛起而成為全國第一大州,占全國人口比重由6%上升到13%。進入20世紀以來,裡約熱內盧、聖保羅、貝洛奧裡藏特工業區逐漸形成,東南部人口占全國42.1%,人口密度每平方公裡54.3人(1979)。東北部由於甘蔗面積減少,特別是1877~1879年的嚴重幹旱,加速瞭人口南移的進程,人口由19世紀占全國的50%下降到1979年的29.6%,平均每平方公裡22.8人。南部3個州,18世紀70年代人口隻占全國的1.9%,由於咖啡產區不斷向南向西推進,巴拉那州成為重要產地,另兩州由於歐洲移民開拓草原,人口增加,1979年人口占全國的18.2%,平均每平方公裡36.6人。北部和中西部地區很少開發,人口稀疏,每平方公裡分別為1.3人和4人。全國城市人口增長迅速,城市人口比重由1960年的45%,增至1982年的67.6%,10萬人口以上城市數已達124個。

居民以歐洲白人移民後裔為主,1982年總人口中白人約占55%,混血種人占38%,餘為黑人和印第安人。葡萄牙從16世紀30年代開始有組織地向巴西移民,原住居民印第安人銳減。16~19世紀黑人從非洲被大批販運來此,1822年巴西獨立時380萬人中黑人占60%。1850年後,政府鼓勵歐洲移民進入,移民主要是葡萄牙(180萬)、意大利(150萬)、西班牙(70萬)、德國(20萬),另有日本移民30萬等。近年來朝鮮人移入較多。華僑及華裔在巴西約10萬人。移民主要居住在聖保羅、裡約熱內盧及南部3個州的農村。

領土形成和經濟開發過程 巴西境內原為印第安族圖皮人和阿拉瓦克人繁衍生息之地。葡萄牙人於1500年4月登上瞭巴西海岸,隨後巴西淪為葡萄牙的殖民地。經過3個多世紀的殖民統治,1822年巴西獨立,成立帝國。1889年廢除帝制,成立共和國。1968年改名為巴西聯邦共和國(烏拉圭曾於1821年並入巴西,名為西斯巴拉丁省)。

殖民初期,巴西主要出口稱為“巴西木”的木材,由於它可提煉貴重的紅色染料而暢銷歐洲。巴西國名由此而起。1548年,從非洲引種甘蔗後,制糖業迅速發展,因此形成1550~1700年的巴西第一個經濟繁榮時期。甘蔗主要分佈在東部沿海平原,從伯南佈哥和薩爾瓦多向北到納塔爾,向南到巴伊亞州南部。重要的城市如巴伊亞、累西腓和阿裡尼達,都因糖業而興起。沿岸一帶當時稱為蔗糖海岸。1690~1800年,因黃金和金剛石的開采而形成第二個繁榮時期。1694~1696年,米納斯吉拉斯州發現大金礦;1729年聖弗朗西斯科河流域又發現豐富的金剛石礦。國內外人群蜂擁而至。新城市奧羅普雷托和迪亞曼蒂納即由此興起。18世紀上半葉,黃金和金剛石曾一度取代糖業居於主導地位,後因礦床枯竭城市衰落。牛和棉花隨糖業、礦業發展應運而生,牛皮是累西腓僅次於棉花和糖的第三位出口產品。牛主要分佈於東北部的內地。

獨立以後,東北部和聖保羅州、南部3州經濟發生明顯變化。東北部由於氣候幹旱,自然條件差,蔗糖質量差。裡約熱內盧州和聖保羅州的蔗糖業迅速取代東北部的地位。1840~1930年聖保羅州的咖啡大量種植,形成第三個經濟繁榮時期,桑托斯成為當時世界最大的咖啡輸出港。南方3州隨著咖啡種植面積的擴展,並開墾邊區而成為巴西的“糧倉”,下雅庫伊河和帕圖斯潟湖周圍成為灌溉的水稻田,農業生產日益發展。

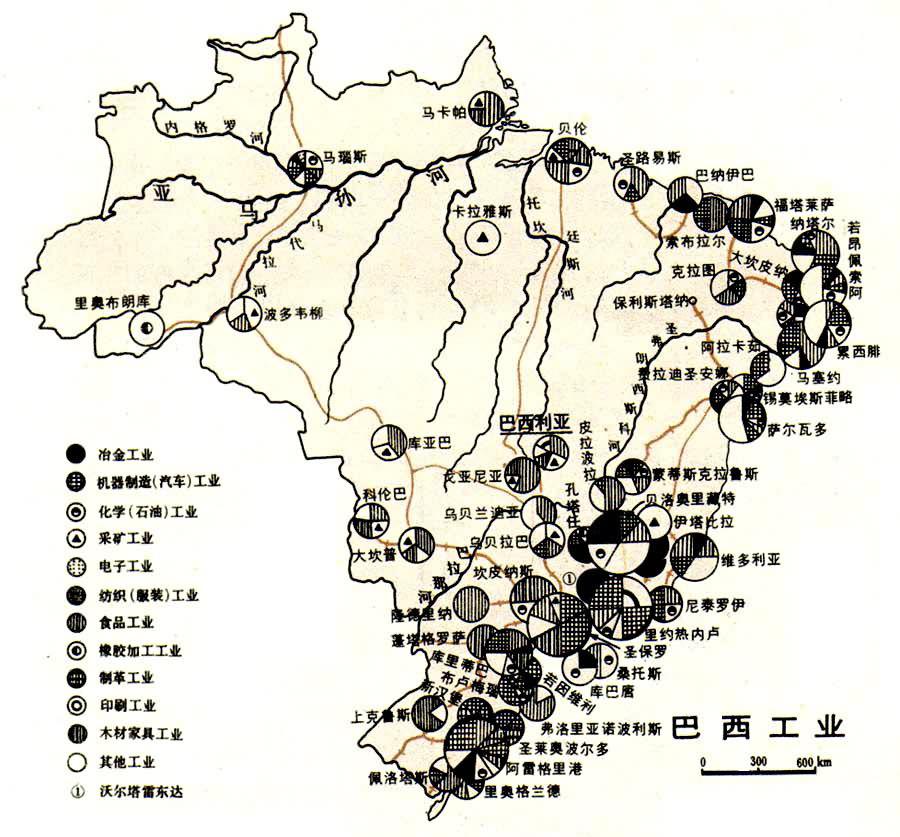

第二次世界大戰後現代工業的發展,使東南部經濟突飛猛進,鋼鐵、汽車、化工、紡織、食品五大基幹工業的建立,形成聖保羅、裡約熱內盧、貝洛奧裡藏特工業三角區,巴西逐漸進入中等發達國傢的行列。

經濟地理 在拉丁美洲國傢中,巴西為經濟發展速度最快、經濟實力最強的國傢,也是第二次世界大戰後世界上經濟發展較快的國傢之一。1948~1980年33年間,巴西國民經濟年平均增長7%,僅次於同期的日本,高於其他各發達國傢。1969~1973年國內生產總值平均每年遞增11.3%,被稱為“巴西奇跡”。1982年國內生產總值2704億美元,居拉美首位,人均產值約為2200美元。經濟結構也發生重大變化,從一個出口初級產品為主的農業國逐步發展成為工業、農業國傢。1949年,工業凈產值占國內生產總值的26.2%、農業占26%、第三產業占47.8%。至1980年,上述三者所占比重依次變為34%、13%和53%。在工業內部,原以食品、紡織等輕工業為主,1974年重工業在制造業中的比重(52.8%)超過瞭輕工業,現已形成以鋼鐵、機械、化學、食品、紡織工業為主的格局和比較完整的工業體系。農業生產也多樣化和地區專門化,除出口蔗糖、咖啡及棉花外,還是世界上大豆、可可、稻米、柑橘、劍麻、雜豆、高粱等重要的生產國和輸出國。

工業 第二次世界大戰後,巴西工業發展很快。1950~1980年工業生產年平均增長8.6%,在發展中國傢裡,屬工業發達的國傢之一。19世紀末開始發展紡織、食品、制革等輕工業。第二次世界大戰期間采礦、冶金工業發展很快;20世紀50和60年代相繼建立瞭汽車、造船、機械及石油、化學等工業部門;70年代以來又新建瞭石油化工、電子、核能、飛機制造及軍工生產等部門。在1980年工業凈產值中,制造業占78.1%,建築業占17%,公用事業占3.4%,采礦業占1.5%。主要出口鋼、汽車、機械、軍工產品及鐵礦砂和錳礦砂等,進口燃料、化工產品等。能源工業比較薄弱。主要工業部門及分佈如下:

①鋼鐵工業。鋼錠生產能力2000萬噸左右,軋鋼能力800萬噸。1984年鋼產量1800萬噸,占拉美鋼產量3300萬噸的一半以上,居世界第八位,出口居第五位。煉鋼設備頂吹轉爐占一半以上。鐵礦資源豐富,已探明儲量800億噸,品位高達40~70%,主要分佈在巴拉那州的卡拉雅斯鐵礦區,以及皮奧伊州、塞阿臘州、馬托格羅索州南部與米納斯吉拉斯州貝洛奧裡藏特東南的“鐵礦四角區”。米納斯吉拉斯州的伊塔比拉露天礦儲量35億噸,品位60~70%。沃爾塔雷東達鋼鐵聯合企業,位於裡約熱內盧以西80公裡的帕拉伊巴河谷中,生產能力已達500萬噸。鐵礦石和焦炭由500公裡外的米納斯吉拉斯州用鐵路運來,煉焦煤用聖卡塔林納州的低質焦煤和國外進口焦煤混煉。米納斯鋼鐵聯合企業由巴西與日本合資經營,位於貝洛奧裡藏特以東的伊帕廷加生產能力200萬噸。聖保羅鋼鐵聯合企業位於桑托斯附近的馬爾山麓的庫巴唐,生產能力200萬噸。聯邦德國資本的曼涅斯曼鋼鐵公司,位於貝洛奧裡藏特的工業城,開始隻生產無縫鋼管,後也改為聯合企業。伊塔比拉特種鋼公司是從事煉鋼和軋鋼的半聯合企業。其他還有許多中小企業,多用木炭作燃料。

②機械工業。第二次世界大戰前以輕型機械為主,戰後重型機械發展很快,主要部門有重型機械(機床、鍋爐、汽輪機、柴油機等)、汽車、造船、電器、農業機械等。1980年生產汽車116.5萬輛,居世界第十位。造船72.8萬噸,僅次於日本居世界第二位;武器生產居世界第六位。1981年出口汽車22萬輛,船舶出口占造船總噸位的1/10,軍工產品出口約12億美元(主要是軍用飛機和裝甲車)。機械工業主要集中在以聖保羅為中心的東南部,產值約占84%;其次是南部,產值約占13%。重型機械、汽車、拖拉機、電器尤集中於聖保羅及其近郊和裡約熱內盧;造船中心是瓜納巴拉和裡約熱內盧。

③化學工業。以酸、堿以及油漆、染料、炸藥、藥品為主的化學工業,主要中心是聖保羅、阿雷格裡港、瓜納巴拉。石油化工首建於巴伊亞油田,即東北石油公司屬下的卡馬薩利綜合石油化工中心;次為聖保羅附近的庫巴唐煉油廠。煤炭煉焦化工分佈在鋼鐵聯合企業附近,如沃爾塔雷東達、伊帕廷加、庫巴唐等地,生產煉焦副產品苯、甲苯、萘等芳香劑。

④食品、紡織工業。食品工業以面粉、咖啡、制糖、肉類加工、酒類飲料和煙草加工為主。面粉加工中心為聖保羅,生產能力占全國1/3;次為瓜納巴拉和南裡約格朗德州,合計占全國生產能力的1/5。咖啡焙烤分散於東南部產區,速溶咖啡生產在聖保羅、巴拉那州。制糖廠分佈在東北部沿海狹長地帶和聖保羅。肉類加工及罐頭工業分佈在聖保羅、南裡約格朗德和米納斯吉拉斯州。葡萄酒產於南裡約格朗德州,啤酒飲料多半集中於聖保羅。卷煙在聖保羅、裡約熱內盧、貝洛奧裡藏特、累西腓、貝倫,雪茄集中於巴伊亞。紡織工業以棉紡為主,生產能力在聖保羅占44%,米納斯吉拉斯州占22%,東北各州占11%。毛、絲、亞麻、人造絲,聖保羅產量均占一半。

⑤能源工業。能源短缺是巴西工業發展的一大障礙。近年來石油開采發展較快,1981年石油產量僅能滿足國內需要20%,1985年石油產量達6000萬噸,占能源需求量的60%,主要產於東部巴伊亞州、裡約熱內盧州沿海和大陸架。煤炭儲量少而且質量差,年產量不到1000萬噸,煉焦煤80%靠進口。煤炭主要產於聖卡塔林那州和南裡約格朗德州。政府采取重點發展水電的方針,1980年水電裝機容量達2726.7萬千瓦,占全國電力總裝機容量的85.9%。

農業 第二次世界大戰後農業在國民經濟中的比重相對下降(僅占13%),農業人口也由1950年占總人口的63.8%下降到1982年的約32.4%,但農產品出口仍占重要地位,為僅次於美國、澳大利亞的世界第三農產品出口國。1981年,咖啡、蔗糖產量占世界首位,可可、大豆、柑橘產量占世界第二位,牛、豬存欄數占世界第四位,其他如香蕉、劍麻、蓖麻子、馬黛茶等也有大量生產。在農業凈產值中,種植業占74%,畜牧業占25%。戰後農業結構變化中,糧食作物發展速度加快,傳統出口農作物咖啡、棉花、甘蔗、可可的面積和產值比重略有下降。1981年全國16種主要農作物的凈產值中,糧食作物占58.6%,經濟作物占36.6%,其他占4.8%。糧食總產量為7584萬噸,人口平均600千克。1981年全國已耕地及多年生作物面積共6190萬公頃,其中已耕地5350萬公頃。灌溉面積180萬公頃,占已耕地面積3%。

玉米是巴西首要糧食作物。1981年收獲面積1149.1萬公頃,總產量2109.8萬噸,單產每公頃1836千克。分佈普遍,以南部的南裡約格朗德、米納斯吉拉斯、巴拉那和聖保羅州為主。巴西是拉美稻谷主要生產國。1981年收獲面積606.6萬公頃,總產量826.1萬噸,單產每公頃1362千克(合每畝90.8千克),以南裡約格朗德、馬托格羅索、馬拉尼昂和巴拉那州為主要產地,其產量占全國的70%。木薯是東北部貧苦農民的主食,近年來又成為重要的酒精原料。1981年收獲面積209.3萬公頃,總產量2505萬噸,單產每公頃11968千克,分佈相當普遍。這些糧食生產主要供國內需要。

經濟作物中咖啡居首位。1981年收獲面積233.7萬公頃,總產量187.8萬噸,單產每公頃803千克,產量和出口量分別占世界的34.8%和24.7%,被稱為“咖啡王國”。主要產地在聖保羅州、巴拉那州和米納斯吉拉斯州。1981年甘蔗收獲面積280.3萬公頃,原糖產量872.6萬噸,占世界產量的9.4%;出口270.1萬噸,占世界總出口量的9.3%。主要產地聖保羅州占全國產量的40%,伯南佈哥、裡約熱內盧、阿拉戈斯等州次之。1981年可可收獲面積50萬公頃,總產量34.5萬噸,僅次於科特迪瓦,占世界產量的20.6%,其中約4/5供出口;主要產地在東北部巴伊亞州,占全國總產量的95%。1981年棉花收獲面積206.4萬公頃,總產量191.5萬噸。巴西棉花分木棉和草棉兩種,東北部以木棉為主,占全國木棉產量90%以上,其中塞阿臘州占45%;東南部為草棉產區,產量占全國的90%,其中聖保羅州占37%,巴拉那州占28%。原棉主要供國內需要。1980年僅出口9000噸。1981年柑橘產量931.5萬噸,僅次於美國,產量的80%用於加工成橘汁出口。

森林覆蓋率約70%,森林資源豐富,且不乏名貴品種,如亞馬孫平原的紅木等。

海岸線長7400多公裡,富漁產,1980年捕獲量85萬噸。

畜牧業以養牛為主,1981年存欄數為9300萬頭。1980年出欄屠宰1065萬頭,產牛肉300多萬噸。米納斯吉拉斯、聖保羅、戈亞斯、馬托格羅索等州牛的存欄數占全國60%。養豬業次之,1981年存欄數3500萬頭,半數以上集中於米納斯吉拉斯、巴拉那、聖卡塔利那、南裡約格朗德4州。

巴西的農業經營以大土地所有制為主。1975年,占農戶數0.84%的大莊園主,占有土地總面積的42.7%;10公頃以下的小農占農戶數的52.3%,而土地隻占2.8%。70年代以來,土地集中有加劇的趨勢,小農土地不足,大莊園主土地利用較差,除東南部、南部以外,耕作比較粗放,總產量的增加主要靠擴大耕地面積。巴西國土遼闊,西部尚開發不足,潛力很大。

交通運輸 1980年交通運輸和通訊占國內生產總值的5.1%交通運輸以公路為主,在全部客貨運輸量中,公路占70%以上,鐵路占17%,水運不足10%。1980年公路全長150萬公裡,其中鋪面公路僅占6%,以東部沿海和東南部地區最為稠密,中西部地區較為稀疏。還有一些專門運輸各種農產品的專業公路。鐵路全長約3萬公裡,其中電氣化鐵路2300公裡,主要集中在東南部地區,但由於鐵路軌距不一,未能形成統一的運輸網。巴西擁有拉丁美洲最大的商船隊,遠洋運輸船隻占總噸位的70%以上。1980年百噸以上商船共1182艘,833.6萬噸,其中遠洋商船擁有噸位占80%,內河和沿海商船噸位分別占5%和13%。沿海航運發達,為許多地區間的運輸渠道,貨運量幾乎與鐵路相等。裡約熱內盧為沿海航業中心。內河通航裡程約5萬公裡,以亞馬孫河、聖弗朗西斯科河等為主。1983年有定期航班機場126個,國內航線通聯150個城市。

地區經濟差異 政府為制訂地區發展計劃,分為5個經濟區:①東南部區,包括4個州,面積占全國的10.9%,人口占全國的43.8%。全國經濟心臟地帶,國民收入占全國的65%。工業以鋼鐵、汽車、拖拉機、化學、電器、食品為主,代表全國最高技術水平。農業多樣化,集約化程度高。聖保羅州面積不足全國的3%,人口占全國的20%,集中瞭全國工人的40%、工業生產的50%和農業產值的25%。幾個最大的城市和工業中心集中於此,主要有聖保羅[ID=sheng_baxi]、裡約熱內盧、貝洛奧裡藏特、坎皮納斯等。②南部區,包括3個州,面積最小,僅占全國的6.8%,人口占18.2%,聯邦德國、意大利、波蘭等國移民較多。全國主要產煤區,咖啡生產占全國的一半;也是小麥、大米、大豆、煙草、牲畜的重要產地。工業以木材加工、造紙、食品、皮革、農機為主。主要城市有阿雷格裡港、佩洛塔斯、庫裡蒂巴。③中西部區,是正在開發的地區,包括3個州和巴西利亞聯邦區。面積占22%,人口占6.1%,地廣人稀。礦產豐富,歷史上出現過礦業繁榮,現以養牛、糧食、咖啡生產為主。首都巴西利亞和戈亞尼亞為主要城市。④北部區,包括4個州、2個地區,面積占42%,人口約占4%,人口密度每平方公裡僅1.3人。有10萬印第安人居於亞馬孫叢林中。經濟以橡膠、林牧業及錫、錳礦開采為主。主要城市有馬瑙斯和貝倫,前者工業發展較快。⑤東北區,包括9個州、1個地區。面積占18.2%,人口占29.6%。全國收入最低地區,人均收入低於全國平均數的一半。以農牧業為主,甘蔗、木薯、玉米及巴伊亞州的可可、棉花、石油為主要產品。薩爾瓦多、累西腓、福塔萊薩為主要城市。