拉丁美洲國傢。位於中美地峽東南部,南瀕太平洋,北臨加勒比海,橫貫國土中部的巴拿馬運河,是溝通太平洋、大西洋的國際航運要道,素有“世界橋樑”之稱。領土狹長,東西長約720公裡,南北寬約50~180公裡,面積77082平方公裡(包括巴拿馬運河區面積)。人口213.4萬(1984)。全國分為9個省和1個特區(印第安人自治區)。首都巴拿馬城。

自然條件 除南北沿海有狹窄平原外,多為山山地、高原和丘陵。海拔700米以下地區占國土面積87%,700~1500米地區占10%,1500米以上地區占3%。塔瓦薩拉山橫貫西部,海拔約1000~3000米,最高峰奇裡基火山高3475米;山勢由西向東漸降,山間有肥沃盆地。東部為與加勒比海沿岸平行的聖佈拉斯山和達連山,海拔300~1000米,自西向東逐漸下降。上述兩條山脈在中部地峽最窄處相會,太平洋和加勒比海的分水嶺海拔僅84米。海岸曲折,多半島、海灣和島嶼,海岸線總長2878公裡。最大的海灣為太平洋岸的巴拿馬灣,其西側是全國最大的半島阿蘇埃羅半島。近海盛產魚蝦。地處熱帶(北緯7°15′~9°38′),終年高溫,除高山地區外,年平均氣溫27℃。山地北坡及加勒比海沿岸地帶多雨,年降水量1500~3500毫米,熱帶雨林密佈,產紅木、桃花心木、花梨木和天然橡膠等。山地南坡及太平洋沿岸地帶1~3月為幹季,4~12月為雨季,年降水量1500~2000毫米,出現熱帶半落葉和稀樹草原。全國森林覆蓋率約為54.5%。境內河流眾多,但大多短小、湍急,不利航運,富水力。最長的圖伊拉河僅長200多公裡。銅礦蘊藏豐富,估計儲量達13億噸,居世界前列,現已著手開采。

居民 人口增長很快。1911 年全國人口33.6萬,1950年80.5萬,1980年183萬,年平均增長率約為33‰。人口迅速增長主要是由於自然增長率高和移民入境。80 年代出生率開始下降,但仍達28‰,同時死亡率已下降至6‰,因而自然增長率還達22‰。全國人口密度平均每平方公裡27.7人。人口的30%集中於運河地帶和巴拿馬城、科隆兩城市,約60%分佈於西部山麓和太平洋沿岸平原。東部地區至今尚未開發,人煙稀少。城市人口占總人口的49.3%(1980)。全國人口中,印歐混血種人和黑白混血種人占65%,主要分佈在太平洋沿岸平原;黑人占13%,散居各地;白種人占11%,集中於運河地帶和巴拿馬城等城市;印第安人占10%,主要有庫納人(分佈於加勒比海的珊瑚島)、圭米人(分佈於西部森林地帶)和喬科人(分佈於哥倫比亞邊境附近);其他為以華裔為主的亞洲人。93%的居民信奉天主教,6%信奉基督教。西班牙語為官方語言。

領土形成和經濟開發過程 原為印第安人居住地。16世紀初淪為西班牙殖民地,成為其在美洲進行殖民擴張的重要據點和通道。1718年起與哥倫比亞同屬新格拉納達總督轄區。殖民者奴役印第安人和黑人,在太平洋沿岸低地建立牧場和莊園,養牛和種植稻米、玉米、豆類、羊角香蕉等作物。1821年宣告獨立,並加入“大哥倫比亞”,成為其地峽省。1830年“大哥倫比亞”解體後,又於第二年加入新格拉納達共和國(即今哥倫比亞共和國)。19世紀中期,美、英、法等國勢力相繼侵入。1855年美國築成巴拿馬地峽鐵路。1878年法國取得瞭在巴拿馬開鑿運河的租讓權。1903 年成立巴拿馬共和國,同年美國取得瞭運河的開鑿權和運河區的永久租讓權。1904年運河再次動工開鑿,1915年通航。運河在軍事上和經濟上有重要意義,沿河的巴拿馬城、科隆等城鎮迅速發展,但最大受益者是美國。同期,在太平洋岸和加勒比海沿岸興起瞭商業性農牧業,主要種植香蕉、咖啡、甘蔗、可可等經濟作物。根據巴、美兩國簽訂的新條約規定,到1999年底由巴拿馬政府收回運河和運河區的領土主權。

經濟地理 巴拿馬是中美洲經濟較發達的國傢之一。1958~1972年,國內生產總值年平均增長率為8%。1973年以後,受世界原油漲價和資本主義世界經濟危機的沖擊,經濟發展幾乎陷於停頓。70年代後期,由於五年計劃(1976~1980)中新建的工廠陸續投產,加上新運河條約生效,經濟有所好轉。1980年國內生產總值達25.1億美元,人均產值1527美元。在國內生產總值中,農業占15%,工業占22.2%,第三產業占62.8%。運河、旅遊業收入以及商業、金融業在國民經濟中占有重要地位。全國約1/3的就業人口從事農、林、牧、漁業,農產品出口約占出口總額的3/4。

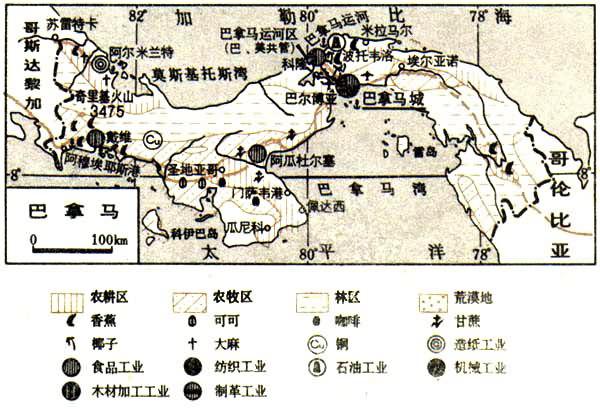

全國土地面積的7.6%為耕地。香蕉、咖啡、甘蔗、可可等熱帶經濟作物占重要地位,多由大種植園經營,產品大部分供出口。香蕉為首要作物,1982年產110萬噸,主要分佈在西南端太平洋沿岸阿穆埃耶斯港和西北端加勒比海沿岸阿爾米蘭特附近。甘蔗播種面積自70年代以來不斷擴大,1982年為5.1萬公頃,產量280萬噸,大部分就地加工為蔗糖,主要分佈在科克萊省。咖啡集中種植在西部的奇裡基省。糧食作物以稻米和玉米為主。戴維和安東附近的太平洋沿海平原為稻米主要產區,70年代以來,隨著機械化程度提高和灌溉面積擴大,產量不斷增加,現已自給有餘。牧地占全國土地面積的15.3%,飼養牛、豬和傢禽,除城市郊區外,主要分佈於太平洋沿岸的科克萊省和奇裡基省。近海漁業資源豐富,尤以巴拿馬灣出產的海蝦著稱,為主要出口產品之一。

工業基礎較薄弱,主要有食品、鋸木、紡織、服裝、醫藥、皮革、造紙和鋁土開采等,還有煉油廠和小型鋼鐵廠。大多數工廠企業集中在巴拿馬城和科隆地區。70年代以來,政府重視發展民族工業,調整工業佈局,先後建成瞭3座大型水電站、1個大型水泥廠和科羅拉多銅礦。

旅遊、轉口貿易和金融業在國民經濟中占重要地位。巴拿巴獨特的熱帶風光和良好的旅遊設施,每年吸引30~40萬外國遊客,1982年旅遊收入約占國民生產總值的5%。巴拿馬運河北端的科隆自由貿易區,為拉美地區最大的轉口貿易中心,來自世界各國的商品、原料多經此轉運或加工再出口到中美和南美,也為巴拿馬提供巨額勞務收入。1970年政府頒佈銀行法以來,對外國銀行給予各種優惠條件,外幣、資金可自由流通和出入,促進瞭金融業迅速發展。到1981年底,在巴拿馬登記營業的外國銀行已達117傢,資金總額500億美元,成為拉美地區重要國際金融中心之一。

巴拿馬地理位置優越,巴拿馬運河年通航船隻和貨運量僅次於蘇伊士運河。1983年各國在巴拿馬註冊的船隻達1.7萬多艘,總噸位4020萬噸,居世界第三位。沿海有巴爾博亞、克裡斯托瓦爾等天然良港。運河通行稅和外國船隻註冊費,為國傢外匯收入的重要來源。全國有140多個國內機場和2個國際機場。公路總長8200多公裡,泛美公路橫貫全境。有3條鐵路幹線,長740多公裡。