非洲西南部國傢。西瀕大西洋,陸鄰薩伊、尚比亞和納米比亞。本土以北的大西洋岸還有一塊“飛地”卡賓達,介於剛果和薩伊之間。海岸線共長1600餘公裡。面積1246700平方公裡。人口854萬(1984),全國分為18個省。首都羅安達。

自然條件 地處南非高原西北部,2/3國土海拔1000米以上。中西部的比耶高原海拔1500~2000米,基底為古老的結晶巖,群山錯列,高峰迭起,其其中莫科峰海拔2620米,是全國最高峰。比耶高原為各大水系的分水嶺,有“安哥拉屋脊”之稱。西北部為馬蘭熱高原,海拔由1000多米緩降到約500米。東北部為隆達高原,海拔1000多米,古老的結晶巖地層,經河流長期切割,形成一系列條狀平崗和島山,諸河駢列北流,形成剛果河水系的眾多支流。南部為威拉高原,從北向南海拔由1500米左右下降至1100米,地表較平緩。東部是近代沖積的內陸湖盆,在幹草原上散佈一些孤立高地。大西洋沿岸為海拔200米以下的沿海平原,上覆砂質土壤,其南部是納米佈沙漠的一部分。平原以一條寬度不等的亞高原帶與內陸高原相接,南部木薩米迪什以東的謝拉山懸崖壁立,高達千米。受地形的制約,境內30多條較大河流,形成典型的輻射狀水系。東北的開賽河、寬果河是剛果河的重要支流,水量豐盈,富水力資源。東南部有贊比西河、寬多河、奎托河和庫邦戈河等,因流經幹燥盆地,水淺流緩。流入大西洋的較大河流有2條,北面的寬紮河在羅安達以南64公裡處註入大西洋;南部的庫內內河切穿山原向平原傾註,蘊蓄著巨大的水力,下遊為安哥拉與納米比亞的自然疆界,在庫內內河口城附近註入大西洋。在卡賓達,有熱帶森林茂密的馬揚巴山地。

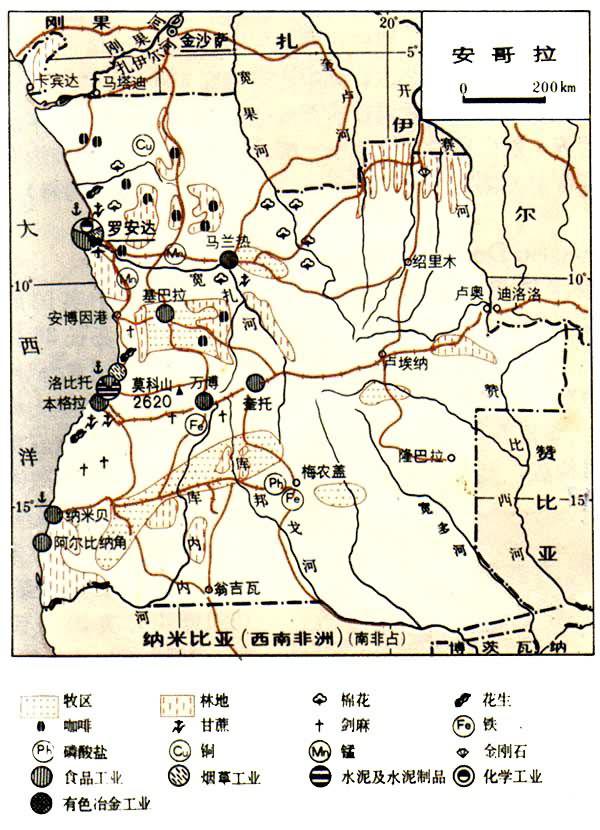

地處低緯,但地勢較高,沿海又有本格拉寒流流過,氣候並不炎熱。年平均氣溫在22℃上下,中部高原為18~19℃。降水隨距海遠近和海拔高度而異,高原最高處和馬揚巴山地年降水達1800毫米,內地一般600~1500毫米,沿海北部和中部280~330毫米,南部僅50毫米。幹濕季明顯,10月至翌年5月是濕熱季,6~9月為幹涼季。高原常有霜,沿海地區則多霧。植被除南部為幹草原外,大部地區為熱帶稀樹草原。卡賓達、開賽河、寬果河及東北地區諸河谷是茂密的熱帶林區,富名貴的熱帶用材樹種。本格拉以北海岸,有油棕和紅樹林。礦產資源豐富,有開賽河和庫邦戈河流域的金剛石礦(儲量約1億克拉)、卡辛加的鐵礦(儲量10億噸)、沿海平原和大陸架的石油(1983年底探明可采儲量2.33億噸)和中北部地區的錳礦以及金、銅、鈾、鎢、磷灰石、鋁土、煤、石膏、雲母等。

居民和發展簡史 全境地廣人稀,人口密度平均每平方公裡約7人。地區分佈差異很大,一半以上人口集中於比耶高原和沿海平原地區,羅安達和本格拉鐵路西段兩側地區每平方公裡達25人以上;而南部、東南部邊遠省份每平方公裡隻1人。1980年城市人口比重為21%。境內部族32個,以班圖語系各族為主。主要有奧文本杜族,約占總人口31%,大部分定居在比耶高原及其周圍;姆本杜族約占19%,分佈在羅安達省寬紮河中遊;剛果族約占11%,定居在北部各省。還有東北部的隆達-奎韋族,南部的恩甘格拉族、尼亞內卡族、洪貝族和奧萬博族以及少數薩恩人(佈須曼人)等。各有本族語言,官方語言為葡萄牙語。多信奉原始宗教,少數信奉天主教和基督教。公元12~15世紀時,境內曾建立剛果、恩東戈、馬塔姆巴和隆達等王國,發展起農、牧業,開采金、銅、鐵等礦。1482 年葡萄牙人入侵,搜括黃金、象牙;1576年在羅安達建立據點,販賣奴隸。1885年被劃為葡屬殖民地,稱“葡屬西非洲”。1951年被改為“海外省”。安哥拉人民經過長期的武裝鬥爭,1975年11月11日獲得獨立,定名安哥拉人民共和國。

經濟地理 1980年人均國民生產總值470美元。農業是主要經濟部門,產值占國內生產總值48%,農業人口占總人口80%。兩種農業制度並存,一種是自給和半自給性的個體農業,一種是以種植園、農場為基礎的商品性農業。1976年將歐洲人經營的農場收歸國有,但經濟內容和作用基本未變。全國已耕地面積350萬公頃(包括多年生作物),僅占土地面積2.8%,可利用土地潛力很大。經濟作物主要有咖啡、劍麻、棉花、甘蔗等。咖啡是最重要的出口作物,獨立前種植面積達50萬公頃,年產22萬噸,為世界主要咖啡生產國之一。近年產量銳減,1982年僅2.2萬噸。北部的威熱省和南、北寬紮省為集中產區。劍麻是第二位經濟作物,常年產量約6萬噸,主要分佈於幹熱的沿海平原中南部地帶。棉花和甘蔗也較重要,馬蘭熱省和寬紮河下遊灌區是兩大棉產區,甘蔗主要分佈於洛比托—本格拉地區。此外還有香蕉、油棕(均在北部沿海)、花生(本格拉省和比耶高原)、煙草等。糧食生產主要由個體農戶經營,以玉米、木薯為主。玉米主要產在比耶高原奧文本杜人居住區,1982年產量為30萬噸;木薯分佈普遍,年產量約190萬噸。此外還有小米、高粱、水稻、小麥等。獨立後糧食產量銳減,遠不敷需要,1982年進口谷物31.1萬噸。畜牧業較發達。全國有草場2900多萬公頃,占國土面積23.3%,牧區主要分佈在本格拉鐵路線以南。當地居民擅長養牛。1982年全國共有牛325萬頭,其中60%分佈在威拉和庫內內省。森林面積5386公頃,約占國土面積43.2%。卡賓達的馬揚巴山地熱帶雨林多名貴樹種紅木、烏木、非洲檀香木、花梨木等,其他重要林區有莫希科、羅安達、威拉、北寬紮、威熱等地。沿海漁業資源豐富,中南部沿海的洛比托、本格拉、納米貝等為主要漁港。過去年漁獲量曾達45萬噸,1983年隻有20萬噸左右,主產鯖魚、沙丁魚等。內河漁業資源也富。

工礦業以石油開采為主,1984年原油產量達1000萬噸,絕大部分供出口,約占出口總值90%,收入達18億美元。卡賓達近海是主要產油區,剛果河口和寬紮河一帶也在開采。羅安達有煉油廠,年煉油能力61萬噸。安哥拉是世界主要金剛石生產國之一,有“非洲寶石”之稱,但近年來產量銳減,從1974年的240萬克拉下降到1984年的100萬克拉上下。開賽河流域是主要產區,棟多附近為其中心,並建有金剛石初步加工廠。鐵礦開采發展較快,20世紀50年代開發南部卡辛加礦區,1974年產量達520萬噸。此外還開采砂金、銅、錳、鹽礦等。電力工業以水電為主,1980年發電能力600兆瓦,水電占2/3。其他還有魚品加工(在本格拉、納米貝)、紡織、制糖、釀酒、食品、金屬加工、輪胎、造船、制鹽及其他輕工業等。

交通運輸較發達,主要有3條自沿海大致平行地通往內地的鐵路,總長3049公裡。其中本格拉鐵路長1340公裡,除承擔國內客、貨運輸外,還是紮伊爾沙巴區和贊比亞銅帶銅、鋅礦產等的出口通道。木薩米迪什鐵路以運輸鐵礦石為主,羅安達鐵路為客、貨綜合運輸幹線。公路總長7.2萬多公裡,其中瀝青路面8900多公裡。海運也較重要,主要港口有羅安達、洛比托、納米貝、卡賓達等。航空運輸發展較快,國內機場10多處,羅安達有國際航空港。