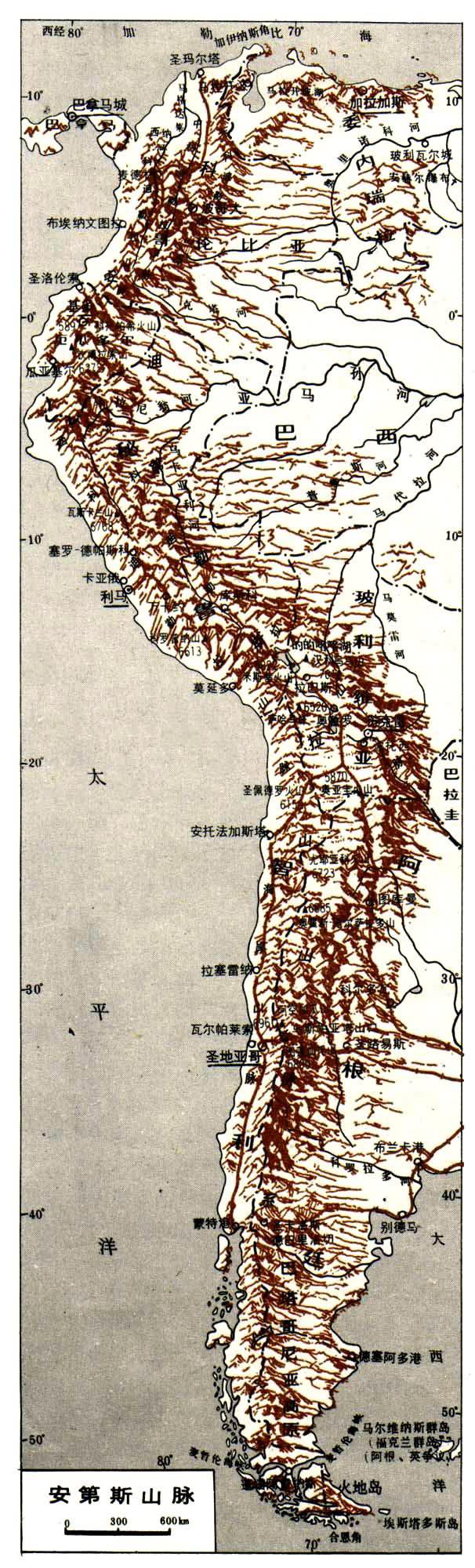

世界上最長的山脈。屬美洲科迪勒拉山系。縱貫南美大陸西部,大體上與太平洋岸平行,其北段支脈沿加勒比海岸伸入特立尼達島,南段伸至火地島。跨委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、智利、阿根廷等國,全長約8900公裡。一般寬約300公裡,最寬處(南緯20°沿線)為800公裡,由一系列平行山脈和橫斷山體組成,間有高原和谷地。海拔多在3000米以上,超過6000米的高峰有50多座,其中位於玻利維亞境內的漢科烏馬山海拔7010米,為西半球最高峰。

地質上屬年輕的褶皺山系,形成於白堊紀末至第三紀阿爾卑斯運動,歷經多次褶皺、抬升以及斷裂、巖漿侵入和火山活動,地殼活動仍在繼續,為環太平洋火山、地震帶的一部分。按構造地形特征,分為北、中、南3段。

北段(南緯4°以北):山脈成條狀分支、隔以廣谷和低地。自厄瓜多爾南端的洛哈山結起,山脈分成2支,彼此逼近,中夾高原、裂谷、向北平行伸展。進入哥倫比亞,山脈呈扇形展開,自西向東分佈有西科迪勒拉山脈、帕蒂亞-考卡谷地、中科迪勒拉山脈、馬格達萊納谷地和東科迪勒拉山脈。西科迪勒拉山脈又被谷地分為東、西2支,西支低矮,沿海岸向北伸入巴拿馬地峽;東支向北抵加勒比海岸。中科迪勒拉山脈地勢較高(平均海拔超過3000米),但延伸不長。東科迪勒拉山脈寬闊綿長,向東北延伸,至北緯7°30′處分為2支,列於馬拉開波低地兩側。西支為佩裡哈山脈,終止於瓜希拉半島;東支伸入委內瑞拉,形成梅裡達山脈。後者沿加勒比海岸向東又分出2條平行山脈,北支發生部分沉降,尾閭為特立尼達等島。在構造上,中、西科迪勒拉山脈為一大穹窿的兩翼,其間谷地均系斷層裂谷,東科迪勒拉山脈代表一系列平行的背斜褶皺山嶺,軸部出露花崗巖、片麻巖,兩翼殘留白堊紀、第三紀的砂巖、石灰巖。北緯5°~南緯3°之間,裂谷兩側火山林立,其中有科托帕希、欽博拉索等14座活火山,為安第斯山脈第一火山帶。

中段(南緯4°~27°):寬度和高度顯著大於北段,地形結構主要表現為東、西科迪勒拉山脈之間楔入寬闊高原。在秘魯境內,高原深受亞馬孫河上遊支流切割,形成眾多與構造方向一致的深邃峽谷。自南緯14°的比爾卡諾塔山結往南,高原展寬,進入玻利維亞境內達到最大寬度,即玻利維亞高原,海拔3500~3900米。由太古代、古生代、中生代海相沉積和火山巖組成,表層覆蓋著第四紀及近代的碎屑物質,起伏緩和。高原中部的構造盆地內,遺留眾多古河谷、幹湖盆和大鹽沼。高原東側是主要由古生代板巖、石英巖和花崗巖組成的東科迪勒拉山脈,山峰多超過5500~6000米,高原西側的西科迪勒拉山脈褶皺期較晚,主要出露侏羅紀和白堊紀巖層,南緯16°~28°之間,火山分佈密集,其中高於5700米的火山錐有18座(包括尤耶亞科等活火山),為安第斯山第二火山帶,也是世界上最高大的火山帶之一。

南段(南緯27°往南):東、西科迪勒拉山脈接近,寬度收斂,在南緯41°附近合為一條山鏈,向南伸達大火地島東面的埃斯塔多斯島。山體高度變化很大,北部高峻,平均海拔4000~5000米,山系的最高峰多集中於此;南部低矮,在火地島高度減至1500~2000米。主要由侏羅紀和白堊紀的石灰巖、頁巖、砂巖組成,廣覆新生代火山巖。南緯33°~43°為安第斯山第三火山帶,有圖蓬加托等活火山。南緯38°以南,縱橫斷層交錯,山地分割破碎,冰蝕槽谷、角峰、冰鬥和冰蝕湖群等冰川地貌十分普遍,現代冰川也很發達。

氣候和植被類型復雜多樣,垂直分帶明顯,隨緯度、高度和坡向而異。北段地處低緯,綜合反映熱帶濕潤的基本特征。低地和低坡地帶終年高溫,年平均氣溫在27℃以上。向風坡降水豐富,如赤道以北的西科迪勒拉山脈西坡和赤道以南的東科迪勒拉山脈東坡,年降水量多超過2000毫米,熱帶山地常綠林所占比重很大。由此向上,氣候和植被類型依次更替,直至高山冰雪帶,垂直帶圖譜完整。中段自北向南氣溫年較差增大,降水量減少,主要反映幹旱特征,但東、西坡之間差異明顯。西坡和玻利維亞高原為荒漠和半荒漠,降水不足250毫米,雪線高達6000米以上。東坡則高溫多雨,秘魯境內常綠林可分佈到3500米高度。南段地處中、高緯,體現溫涼濕潤特征。最冷月平均氣溫在0℃以上,最熱月平均氣溫低於10℃。西坡降水多於東坡。大致南緯30°~37°的西坡為地中海式亞熱帶硬葉林,37°以南為溫帶濕潤森林;東坡以山地灌木、半荒漠和荒漠為主。雪線在南緯39°處約為2000米,在火地島降至500~800米。

礦藏豐富。自赤道至南緯35°,延伸著一條聞名世界的金屬礦富集地帶,銅、錫、鉍、釩等的儲、產量均居世界前列,鉛、鋅、銻、鉬、金、銀、汞等也有豐富蘊藏。非金屬礦以硝石和硫磺為主,智利是世界最大的硝石產地。石油主要分佈於安第斯山北段的山間構造谷地或盆地以及南段的東麓地帶,其中馬拉開波盆地為南美洲最大的石油產區。

安第斯山脈是南美洲開發最早的地區,中段山區保留著古代印加帝國的許多文化遺跡。居民主要為印歐混血種,次為印第安人克丘亞族和艾馬拉族。北段和中段山區海拔1500~3300米的山間盆地、河谷和高原,土壤肥沃,氣候適宜,集中瞭哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和玻利維亞等國大部分人口和城市。南段山區人口較少。主要的經濟活動為農業和礦業。北段山間河谷地區和低坡地帶,是咖啡、可可、香蕉、金雞納等熱帶經濟作物以及煙草、棉花、稻米等的重要產區。中段高原地帶以種植玉米、馬鈴薯、木薯等傳統作物為主,飼養特有的駱馬和羊駝。主要的采礦中心有塞羅-德帕斯科(秘魯)、波托西-奧魯羅(玻利維亞)和丘基卡馬塔(智利)等。由於山脈綿長高峻,山口多在3000米以上,東、西之間交通困難。現築有10條鐵路,以通過烏斯帕亞塔山口連接阿根廷和智利兩國首都和通過基亞卡連接阿根廷和玻利維亞兩國首都的兩條鐵路最為重要,其餘多為連接礦區的短途鐵路。泛美公路系統沿縱向谷地和海岸溝通安第斯山地區各國。