各地質歷史時期,中國古地理環境屢經變遷。其中構造輪廓即古構造格局對某些因素起重要的控制作用。

太古代和元古代古地理

太古代和元古代系指38億年前至6億年前,即寒武紀以前的地質時期。一般將太古代和元古代的界限置於26億年前。元古代早、中、晚的分界分別置於18.5億年前前、10億年前和8.5億年前。

大氣圈、水圈、巖石圈 地球現代大氣圈與太陽系中其他行星的組成顯著不同。目前普遍認為地球現代的大氣圈是地球內部排氣、光化學分解與植物光合作用的產物。有些科學傢認為太古代時已具有真正的大氣圈和水圈,從矽質條帶鐵建造的存在以及其他證據來判斷,當時大氣圈是缺遊離氧或幾天遊離氧的,水圈已出現,可能有原始海洋存在。早元古代已有最老的氧化紅層沉積,說明原始的氧化大氣圈可能已出現。中、晚元古代起世界各地臺區普遍出現含鐵紅色砂巖(紅層)、高價鐵沉積,礦層以及白雲巖為主的碳酸鹽巖沉積,內含豐富的疊層石,說明含氧量不斷增長,已完全具備瞭氧化大氣圈的條件。地球上最老的、可識別的巖石──鈉花崗巖與片麻巖的混合巖以及綠巖—雜砂巖的出現大約是38億年前,最近有人用離子探針測得世界上最老的巖石年齡為42億年左右。中元古代是地殼發展的重要階段,晚元古代晚期世界上各主要大型穩定地臺已最後形成。

原始生命的出現和發展 可分為3個階段:①原核生物的出現。太古代的生命證據包括氨基酸、脂肪酸等生命物質的存在和可鑒別的生物化石。多數學者認為地球上最早具有細胞的生物是原核生物,包括單細胞的細菌和藍藻。在中國太古界的鞍山群(時代約為32~28億年前)中上部發現瞭一些微古植物化石,可能是中國目前已報道的最早微古植物化石。中國元古代地層中微古植物化石及疊層石較為豐富,主要屬於原核生物藍藻類。②真核細胞的出現。從原核生物向真核生物的轉變,關鍵是必需具備氧化的大氣圈。但究竟何時完成這一進化還不十分清楚,多數人認為約是15~13億年。最近在中元古界長城群串嶺溝組中(年齡約為18億年),發現梭形藻類和某些肉眼可見的炭質膜化石,薊縣群霧迷山組(年齡為14~12億年)發現管狀藻都可能屬真核生物。③後生動物的首次出現。晚元古代晚期出現瞭大量多細胞海生裸露動物群和小型硬殼動物的先驅。前者首先發現於澳大利亞南部,年齡為6.8億年。在中國相當於震旦紀的地層中,如三峽地區陡山沱組和燈影組、陜南高傢山組、遼南長嶺子組中均有發現。此外,晚元古代晚期出現瞭少量外骨骼(硬殼)的後生動物,如中國南方震旦紀燈影組及其相當層位出現的軟舌螺類、蟲管等化石。中國滇東地區在燈影組之上的梅樹村組已發現大量豐富的小殼動物化石,稱梅樹村動物群(見雲南晉寧梅樹村界線層型剖面)。

先寒武系發育概況 可分為塔裡木—中朝(華北)板塊和華南板塊兩大地區:

塔裡木—中朝(華北)板塊 這一板塊東部以太古代—早元古代期間固化的中朝(華北)地塊為陸核,西部以晚元古代固化的塔裡木地塊為陸核,後者南面還有柴達木中間地塊。太古界隻限於兩個陸核區。元古界除上述兩個陸核區外,還包括板塊南緣及兩個陸核區之間的現代昆侖山北坡、阿爾金山、祁連山、北秦嶺(合稱為秦祁昆地槽)及柴達木中間地塊。除震旦紀外,元古界普遍變質,震旦系為淺變質的碎屑巖、碳酸鹽巖及部分冰磧巖。

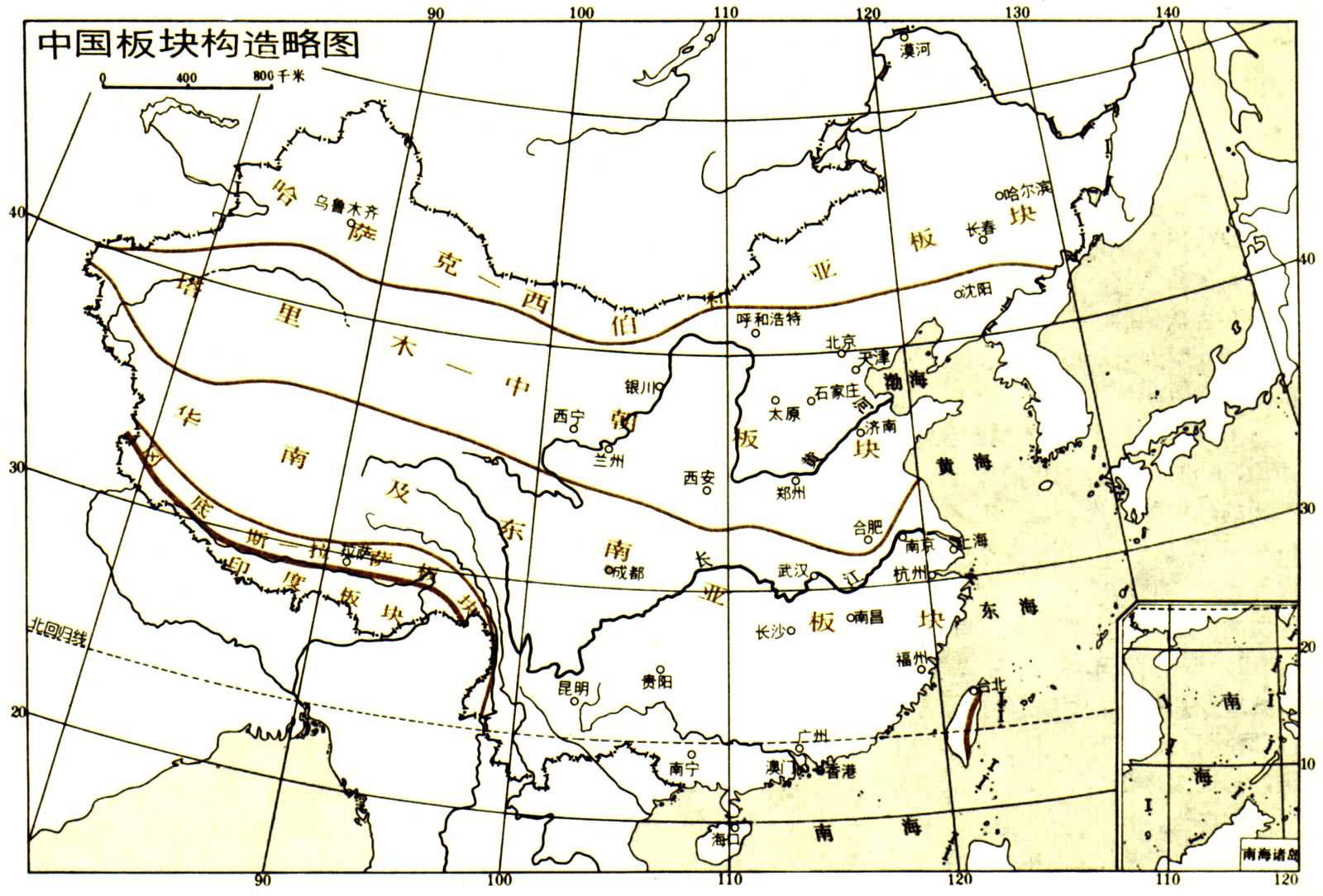

中國版塊構造略圖

中國版塊構造略圖

塔裡木—中期(華北)地塊(臺)的下太古界以燕山東段的遷西群為代表,屬深變質的麻粒巖和片麻巖類,年齡為36~30億年;上太古界以太行山地區的阜平群、魯西的泰山群、豫西的登封群和東北南部的鞍山群為代表,以各種片麻巖、角閃巖和變粒巖為主,年齡為26~25億年前;早元古代地層分佈比太古界廣泛,以山西五臺山五臺群和滹沱群為代表,前者由巨厚的變粒巖、角閃巖和各種片巖組成,年齡值為23.6億年,相當於早元古代早期沉積。後者為淺變質的碎屑巖、粘土巖和碳酸鹽巖系,厚近萬米,年齡為19億年。早元古代末期發生瞭呂梁運動,這是中國地史上一次規模巨大、影響很廣的地殼運動。中元古代及晚元古代早期地層分佈在華北地臺北緣、西南緣及塔裡木地臺邊緣,以燕山地區發育最好,自下而上,中元古代早期長城群,碎屑巖為主,時限為18.5~14億年前;中元古晚期薊縣群,碳酸鹽巖為主,常含豐富化石,時限為14~10億年前;晚元古代早期青白口群,砂巖、頁巖及泥灰巖,厚度小,時限為10~8.5億年前。晚元古代晚期,相當於震旦紀時,僅在華北地臺東緣、南緣及塔裡木地臺北側有震旦系的沉積。華北地臺以遼東半島南部發育最好,包括革鎮堡群及金縣群,總厚約5000多米,為碎屑巖及碳酸鹽巖,後者含豐富的微古植物、疊層石及後生動物化石。華北地臺南緣以東秦嶺北坡為典型,震旦系總厚約500米,中下部為碎屑巖及碳酸鹽巖,上部羅圈組是一套冰磧泥砂礫巖及冰水含礫砂泥巖。塔裡木地臺北側是震旦系主要出露在庫魯塔格地區,總厚約5000米,包含3期冰川沉積,主要為碎屑巖、冰磧巖、火山巖。

華南板塊 這一板塊東部以揚子地臺為陸核,至今未發現太古代地層。元古界構成地臺的基底、地臺南、北緣元古代分別為活動型的東南地槽及南秦嶺地槽。板塊西部為羌塘中間地塊。

揚子地臺的元古界(不包括震旦系),主要出露在地臺邊緣,下元古界分佈於川中、鄂西以及川西、滇東一帶,以鄂西的崆嶺群為代表,是在套角閃巖相的變質巖系,年齡值早於17億年。中上元古界分佈廣泛,經淺變質作用,構成地臺的褶皺基底。中元古界以滇東昆陽群為代表,為淺變質的碎屑巖及少量碳酸鹽巖,上部夾凝灰巖,厚逾萬米,屬活動型沉積,年齡為16~9.3億年,大致相當於華北長城群及薊縣群。上元古界出露零星,多為淺變質碎屑巖,具磨拉石沉積特征,如鄂西的馬槽園組、滇東的柳壩塘組,時代大體相當於青白口群。晚元古代晚期震旦紀地層分佈廣泛,構成揚子地臺的典型蓋層,以長江三峽一帶為典型,下統為蓮沱組和南沱組,分別為陸相砂巖和冰磧巖。上統下部為陡山沱組,主要為碳酸鹽巖夾黑色頁巖,含磷、錳、鐵礦層。上部燈影組為碳酸鹽巖。古揚子板塊直到8.5億年後基底才固結硬化,轉變為相對穩定的地臺區。

東南地槽,元古界(包括震旦系)主要為巨厚的復理石沉積夾火山巖,遭區域變質,屬活動型沉積,地槽狀態一直保持到早古生代。板塊北緣地槽(南秦嶺地槽),元古界普遍為活動型的火山—沉積巖系。

震旦紀的冰川 震旦紀是世界地史上一次大冰期,中國震旦紀時冰川活動亦頗廣泛,大體可分3期,早震旦世的長安組和南沱組,晚震旦世的羅圈組。標準剖面分別在湘西和桂東北一帶、湖北宜昌三峽及豫西的羅圈。關於震旦紀冰期的成因,目前仍有很多爭議。

早古生代古地理

早古生代包括寒武紀、奧陶紀、志留紀,經歷瞭2億年左右。

生物界面貌和生物地理分區 幾乎所有重要的無脊椎動物門類在寒武紀已經出現,寒武紀初期以小殼類為主,其後三葉蟲繁盛,次為腕足類,介形類尚有軟體動物、蠕蟲動物、古杯動物、棘皮動物、苔蘚動物、筆石、床板珊瑚、牙形石等。奧陶紀時無脊椎動物已達極盛,生態分異已很明顯。脊椎動物的無頜類在中奧陶世首次出現(也有報道已知最老的脊椎動物魚化石碎片發現在晚寒武世)。志留紀末三葉蟲大為減少,筆石大量絕滅,僅有少數單筆石延至泥盆紀,腕足動物的無鉸綱大為衰退,但有鉸綱的石燕貝和小嘴貝繼續發展。志留紀是陸生、半陸生植物的發展和原始脊椎動物無頜類演變為有頜類的時期。

綜合3個紀的動物群特征,大致可以分為3個生物地理區:①大體以中天山—西拉木倫河—線以北地區稱天山—興安區(或準噶爾—興安區),寒武紀的三葉蟲可能接近西伯利亞。奧陶紀牙形石為北大西洋型。志留紀時廣大海域內,分佈特殊的腕足動物群,以圖瓦貝為代表,可能代表當時北半球高緯度海域的冷溫水動物區系。②雅魯藏佈江以南稱喜馬拉雅區。奧陶紀牙形石為北大西洋型,志留紀生物群種屬較貧乏,中志留世含波希米亞地區常見的哈裡斯角石和優角石。③古地中海區。位於上述二區之間。寒武紀動物群屬東方動物群,早寒武世以含萊得利基動物群為代表。奧陶紀是寒武紀的繼續。志留紀除一些世界性種屬外,含大量地方型分子,筆石為歐洲型。

下古生界發育概況和加裡東運動 分為下列5個地區簡述:

塔裡木—華北板塊 可分為3區:

① 塔裡木—華北地臺。華北地臺在寒武、奧陶紀經歷廣泛海侵,長期發育濱海至淺海相沉積,大部分地區隻有寒武系和中下奧陶統,而地臺西部平涼一帶有中奧陶世的筆石相及晚奧陶世的殼相沉積。奧陶紀中晚期華北地臺整體上升,缺失志留系、泥盆系及下石炭統的沉積。塔裡木地臺下寒武統以矽質巖、碳酸鹽巖為主,局部地區有火山巖。其後,海侵擴大,中上寒武統、奧陶系均為正常淺海相碳酸鹽巖沉積。另外在地臺西部及北部邊緣發育有早志留世的濱淺海含鈣質碎屑沉積組合,早志留世晚期,西部及北部邊緣也均上升隆起。

② 板塊南緣的秦祁昆地槽。其北部為祁連山地槽,下古生界厚達2萬米,為泥砂質復理石、碳酸鹽巖、火山巖,基性、超基性巖斷續地成為帶狀分佈,構成綠巖帶,為典型的活動型沉積。志留紀末祁連山地槽褶皺升起,形成祁連山加裡東褶皺帶。地槽南部北秦嶺、昆侖山地槽,下古生界厚數千米,屬活動型沉積,為變質巖系夾火山巖及火山碎屑巖等。昆侖山地槽介於塔裡木—華北板塊及華南板塊之間。

③ 板塊北緣地槽區。主要出露在內蒙古昭烏達盟、吉林中部及北山一帶,下古生界為冒地槽型沉積,有砂巖、板巖、矽質巖及灰巖。北山地區奧陶系、志留系發育有火山巖、火山碎屑巖。

華南板塊 可分為3區:

揚子地臺及東南地槽。東南地槽在加裡東運動後形成加裡東褶皺帶,合並於揚子地臺,習慣稱華南地區。早古生代自北而南依次分為穩定地臺型的揚子區(揚子地臺),過渡類型的江南區及活動地槽型的東南區(東南地槽),表現為陸表海、邊緣海及島弧海的大陸邊緣的完整連續變化。揚子區下寒武統以鈣泥質沉積為主,普遍含炭質頁巖,中上統以碳酸鹽巖為主,可夾石膏、鹽類及紅色巖系。奧陶系為淺海和半隔絕的小型靜水盆地,生態分異為筆石頁巖相及殼質灰巖相,混合或交替出現。至早志留世形成大型滯流盆地,其後海侵擴大成為正常淺海沉積。中志留世後,除地臺北部邊緣及滇東外,地臺整體上升,因而上志留統沉積僅限於滇東。江南區寒武系為黑色頁巖、灰巖,奧陶系為筆石頁巖相,晚奧陶世晚期部分為復理石沉積,早志留世後褶皺上升。東南區寒武、奧陶系均為巨厚的復理石沉積,志留系海侵范圍僅限於湘、粵、桂和浙皖地區,為巨厚的碎屑巖沉積(部分為筆石頁巖相)。志留紀晚期,除欽防海槽延續至泥盆紀的殘留海槽外,其餘均褶皺上升,形成加裡東褶皺帶。板塊南部仍為羌塘中間地塊。

板塊北緣地槽區。主要出露在中、南秦嶺一帶,為冒地槽沉積,寒武系為碳酸鹽巖、炭質頁巖、矽質巖。奧陶系為淺變質巖和碳酸鹽巖。志留系在南秦嶺,中下統以碎屑巖、板巖為主夾少量筆石頁巖相,上統為介殼碎屑沉積。昆侖山地槽仍為活動型沉積。

哈薩克斯坦中間板塊、西柏利亞板塊南緣—天山興 安地槽 哈薩克斯坦板塊在中國僅出露一小部分,其南緣的地槽區與西伯利亞板塊南緣地槽區合稱天山—興安地槽區。此區位於中天山—索倫山—西拉木倫河—、延吉一線以北地區,下古生界為活動型的地槽沉積,寒武系主要為矽質巖、白雲巖、灰巖、泥頁巖,並含有火山巖。東北北部厚度較大,常遭變質。奧陶系分佈零星,多已變質,主要是砂泥質及碳酸鹽巖、火山巖、火山碎屑巖,厚數千米。志留系厚度亦達數千米,火山巖發育,主要為復理石碎屑巖沉積。

岡底斯—拉薩中間板塊(岡瓦納大陸) 以念青唐古拉元古界變質巖基底為陸核。如滇西保山等地,寒武系為數千米厚的淺變質砂質巖、矽質巖及碳酸鹽巖。奧陶系為厚度較大的類復理石碎屑沉積。志留系發育齊全,總厚千米以上,除中統上部為殼相外,其餘主要為筆石頁巖相。

印度板塊(岡瓦納大陸) 喜馬拉雅山脈主幹是前寒武系變質巖。僅在少數地區覆蓋有早古生代地層,屬地臺型沉積。寒武系下部為板巖夾石英巖,上部為碳酸鹽巖及砂頁巖。奧陶系主要為灰巖、細砂巖、頁巖。志留系底部為砂巖,中部為含筆石黑色頁巖,上部為灰巖及頁巖。

志留紀末期的地殼運動是早古生代地殼運動最強烈時期,狹義的加裡東運動即指發生於此時期的地殼運動。這次運動在中國稱廣西運動或祁連運動,使祁連山地槽及東南地槽褶皺升起成加裡東褶皺帶。

晚古生代古地理

包括泥盆紀、石炭紀和二疊紀,共經歷瞭1.7億年。加裡東運動的結果使海域縮小,陸地面積擴大,為動植物向陸地遷移提供瞭有利環境,陸生植物第一次繁盛,首次形成全球性的重要煤期,並出現不同的植物地理分區。脊椎動物中魚類繼續發展,出現瞭兩棲類、爬行類,完成瞭登陸的重要演化步驟。晚古生代的生物界形成瞭陸生植物、脊椎動物和無脊椎動物的三足鼎立。華力西運動使天山—興安地槽褶皺上升。秦嶺昆侖地槽大部分也已褶皺上升,部分仍保持地槽狀態直至三疊紀。華南板塊西緣的三江地槽在華力西運動後部分已褶皺上升,部分仍保持地槽狀態。

生物界面貌和生物地理分區 按泥盆、石炭、二疊3紀分述生物界簡況:泥盆紀是脊椎動物飛躍發展的時期,魚類特別繁盛。最老的四足動物,原始兩棲類化石魚石螈發現於晚泥盆世。至石炭、二疊紀兩棲類已達到極盛時期。晚石炭世出現最早的爬行類化石。志留紀末期出現瞭最早的以裸蕨植物為代表的第一批陸生植物,這是植物發展史上的大進化。泥盆紀早、中期裸蕨植物仍占統治地位,但中期石松植物及節蕨類已很發育;晚期出現新型的真蕨類。至此喬木狀植物已占相當優勢,開始出現小規模的森林,並形成可采煤系。晚石炭世至早二疊世石松類、節蕨類和真蕨類空前繁盛,與之伴生的有種子蕨和科達類。晚二疊世石松、真蕨、種子蕨和科達類大為衰退,而能適應幹燥寒冷氣候的裸子植物中的銀杏、蘇鐵和松柏類相繼出現。晚古生代時珊瑚、腕足、菊石和䗴類十分繁盛。二疊紀末期四射珊瑚、䗴類、腕足動物大部分類群、三葉蟲、海雷和許多苔蘚蟲相繼絕滅,出現新的類群,標志著新時期的開始。

下面按植物、動物分述晚古生代的生物地理分區:

植物地理分區 泥盆紀至早石炭世植物分區還不明顯。晚石炭世後,一般可分為3區:熱帶亞熱帶植物區,在中國主要分佈在天山—興安嶺地槽以南、雅魯藏佈江板塊縫合線以北的廣大地區。大羽羊齒是該區的重要代表,又稱華夏植物區,中國大部分地區屬此區。溫帶植物區,又稱安加拉植物區或通古斯植物區,匙葉是該區的重要代表,中國天山—陰山以北地區屬此區。以溫涼氣候為代表的岡瓦納植物區,舌羊齒為重要代表,中國雅魯藏佈江板塊縫合線以南地區屬此區。

動物地理分區 基本上與早古生代相似。最北部仍為天山—興安區。泥盆紀時生物群分異度低,常見小型單體珊瑚,石炭紀時珊瑚不很發育,早二疊世既有大量冷水型底棲動物,又有豐富的暖水動物,具混合色彩。最南部的分區界限比早古生代稍北移至班公錯—丁青—瀾滄江一線,此線以南為岡底斯—喜馬拉雅區。早泥盆世生物群大量發育西歐型分子,而極少地方分子,晚石炭世至早二疊世含有寬鉸蛤等冷水生物群。介於上述二區之間為古地中海區。泥盆紀生物群基本上屬舊世界區系,但發育有大量地方性科屬。早石炭世以上揚子古陸為界,東西二側生物群有所差異,東側地方型種屬較發育。二疊紀時古地中海區仍發育暖水型動物。

上古生界發育概況 按華北—塔裡木板塊、華南板塊等5板塊分別簡述:

華北—塔裡木板塊 可分為3區:

① 華北—塔裡木地臺。華北地臺晚石炭世開始沉積,上石炭統為海陸交互相含煤沉積,厚度不大。二疊紀後發生海退,此後不再遭受海侵。二疊紀早期為含煤沉積,晚期為幹燥氣候下的紅色內陸盆地沉積。地臺西緣鄂爾多斯西側的拗陷帶下降較快,石炭系厚度有時可達東部的10倍。塔裡木地臺周緣,泥盆系為陸相紅色碎屑巖,偶有海相夾層。下石炭統全為海相碳酸鹽巖沉積,缺失早石炭世早期地層。二疊紀時為陸相雜色碎屑巖、玄武巖,厚度千餘米。祁連山褶皺帶泥盆系為陸相紅色粗碎屑巖,早石炭世海水重新侵入,以濱海及潟湖相沉積為主,晚石炭世發育有海陸交互相的含煤沉積。二疊系為內陸盆地沉積。

② 板塊南緣的秦嶺—昆侖地槽。泥盆紀時昆侖山一帶為一套厚度巨大的復雜巖系,由千枚巖、片巖及少量灰巖組成。北秦嶺泥盆系僅有中上統。為具復理石韻律的變質泥砂質沉積,夾灰巖和菱鐵礦,局部含中基性火山巖及火山碎屑巖。石炭系昆侖山一帶為基性至中性火山巖、矽質巖、碎屑巖及碳酸鹽巖,總厚2000~8000米,與下伏地層常為不整合接觸。秦嶺北側(山陽—桐城以北)二疊紀為厚達7000米的板巖、礫狀灰巖。昆侖山、巴顏喀拉山一帶,主要為碎屑巖、火山碎屑巖、碳酸鹽巖,為典型的復理石,厚度百餘米至萬米,華力西運動後,除部分仍保持地槽狀態直至三疊紀外,均已結束地槽狀態。

③ 板塊北緣地槽區。主要出露在內蒙古、吉林中部一帶。泥盆系為變質砂巖、砂巖、頁巖夾板巖、灰巖。石炭系為碳酸鹽巖、碎屑巖夾陸相火山巖。二疊系以碎屑巖(海陸相均有)夾灰巖、酸性熔巖。

華南板塊 可分為3區:

① 揚子地臺。泥盆紀時地臺主體升出海面,海侵范圍限於滇黔桂地區,下泥盆統大多為陸相—濱海淺海相碎屑到泥灰質沉積,中晚泥盆世巖相分異明顯,由黔桂至湘粵、鄂西直至蘇淅皖地區,依次為正常淺海相、以碳酸鹽巖為主變為海陸交互相、以碎屑巖為主及完全陸相的紅色碎屑巖沉積。早石炭世的巖相分異大體類似於泥盆紀。晚石炭世海侵范圍更大,至早二疊世早期是本區海侵最大的時期之一,淺海碳酸鹽巖廣泛發育。晚期巖相自黔桂向東至湘、鄂一帶由淺海相灰巖漸變為常含燧石結核的灰巖,矽質成分增多,再東至蘇、浙、皖、閩等地變為矽質頁巖及碎屑巖為主。早二疊世末,本區發生東吳運動,普遍上升,在西部還發生瞭大規模的基性火山噴發,稱“峨眉山玄武巖”。東吳運動使本區晚二疊世早期廣泛發育陸相至海陸交互相含煤沉積,海水較深地區以灰巖為主,底部夾含煤沉積,西部地區仍有玄武巖噴發。晚二疊世後期本區又發生新的海侵,大致分為二種巖相:一種以灰巖為主,一種以矽質頁巖、矽質巖為主,西部及東南沿海閩西等地仍發育有陸相含煤沉積。

② 板塊北緣海槽區。主要出露在南秦嶺一帶,上古生界基本為穩定淺海碳酸鹽巖沉積。昆侖山地槽的上古生界見塔裡木—華北板塊南緣地槽區。

③ 板塊西緣地槽區。主要包括金沙江、瀾滄江、怒江和川西等地,泥盆系為碳酸鹽巖、變質巖及砂巖,石炭系為碳酸鹽巖和碎屑巖夾有含煤沉積。下二疊統為灰巖夾矽質巖、板巖、礫巖或玄武巖,上二疊統為灰巖、基性火山巖夾碎屑巖。

哈薩克斯坦中間板塊、西伯利亞板塊南緣—天山興 安地槽 上古生界主要為海相碎屑巖,伴隨有大量中基性、中酸性火山噴發巖夾部分灰巖及陸相夾層,厚度大,巖性變化劇烈,少部分變質,地層多為不整合,植物屬安加拉植物群,與西伯利亞相同(哈薩克斯坦板塊與西伯利亞板塊在石炭紀時已並合,形成安加拉古陸)。早二疊世末或晚二疊世初,西伯利亞板塊與塔裡木—中期板塊拼合,地槽褶皺升起,晚二疊世普遍出現陸相砂礫巖及中酸性大陸噴發。

岡底斯—拉薩中間板塊(岡瓦納大陸) 泥盆系為碳酸鹽巖夾有碎屑巖、矽質巖等巖石,生物群缺少華南常見屬種。石炭、二疊系為碳酸鹽巖、碎屑巖及火山巖。石炭紀已多處發現冰海相的雜礫巖,並含有寬鉸蛤等冰水動物群。近來滇西一帶下二疊系發現似瓦岡貝等重要腕足類群,說明本區屬岡瓦納大陸北側陸緣帶。

印度板塊(岡瓦納大陸) 喜馬拉雅海槽泥盆系為正常淺海沉積,下統為筆石頁巖夾灰巖,中上統為石英砂巖或灰巖,含底棲生物化石,生物群性質與華南有一定差異。石炭系為巨厚的碎屑巖夾少量泥灰巖,局部變質,晚石炭世初期以含有冰水沉積為特征,所含腕足動物與岡瓦納大陸上類似。本區缺失上二疊統,下統主要為頁巖、粉砂巖、砂質頁巖、生物碎屑灰巖,除含有舌羊齒為代表的岡瓦納植物群外,還含有冷水動物群。從石炭、二疊系的沉積及生物群特征都說明喜馬拉雅地區當時應屬岡瓦納大陸。

聯合大陸(泛大陸)的形成及其古緯度 晚古生代初期,北半球存在古歐美板塊、古西伯利亞板塊、古哈薩克斯坦板塊、古中國板塊(塔裡木—中朝板塊、華南板塊等)和南半球的岡瓦納大陸(地塊),各板塊之間又被大洋盆地分隔。晚古生代期間古歐美板塊與古西伯利亞板塊的碰撞導致烏拉爾地槽褶皺升起(哈薩克斯坦先與西伯利亞板塊並合),古西伯利亞板塊與古中國板塊的拼合使中亞地槽褶皺上升,至此北半球幾個大陸已聯合形成勞亞大陸,同時岡瓦納大陸與歐美板塊拼接,致使萊茵華力西(海西)地槽、阿帕拉契亞地槽褶皺上升,歐美大陸和岡瓦納大陸連接在一起,因而到二疊紀末期形成巨大的聯合大陸,又稱泛古大陸。陸生獸孔類爬行動物在南非、印度、東歐和中國新疆北部的普遍分佈是聯合大陸的有力佐證。根據古地磁資料所繪制的各大陸分佈圖表明,古北美與古歐洲在晚古生代的大部分時間內位於赤道附近及低緯度地區。歐亞大陸與岡瓦納大陸之間的特提斯海區(古地中海區)地位於同樣位置,均屬熱帶、亞熱帶或幹燥氣候帶,生物礁、含煤沉積、蒸發巖及紅層發育,植物群為華夏植物群。中國測得的二疊紀晚期華北地臺處於北緯14.8°,古西伯利亞石炭、二疊紀時位於北緯40°~50°,西伯利亞通古斯盆地測得石炭紀古地磁為北緯50°。西伯利亞與中國北部地區發育安加拉植物群,代表溫帶氣候。南半球的岡瓦納大陸正處於中、高緯度區,因而在下石炭世、上二疊世廣泛出現大陸冰川作用。石炭、二疊紀存在冷水動物群的舌羊齒植物群,正是反映瞭中、高緯地區的溫涼和極地氣候帶的環境。

中生代古地理

包括三疊紀、侏羅紀、白堊紀,共經歷瞭1.65億年。中國中生代時期有二次較重要的地殼運動(印支運動和燕山運動),陸地面積擴大,海域面積相對縮小,全國出現東高西低、北高南低的地勢;氣候轉趨溫暖;植物繁茂,動物種類豐富。

生物界面貌和植物群的氣候分帶 按三疊、侏羅、白堊3紀簡述。

爬行類的興衰,鳥類、哺乳類的興起 中生代爬行動物幾乎占居瞭各種生態領域。最早的海生爬行動物魚龍類出現於三疊紀,最早飛行的爬行動物翼龍類出現於侏羅紀。恐龍自晚三疊世開始出現後,到侏羅、白堊紀已成為地球上的統治者。最早出現的鳥類為晚侏羅世的始祖鳥,具有爬行類和鳥類過渡的特征。最古老的原始哺乳類出現於晚三疊世,白堊紀初次出現有袋類和有胎盤類的祖先。

裸子植物的時代及被子植物的興起 三疊紀開始,裸子植物中的蘇鐵、松柏、銀杏日趨繁盛,並居於中生代的主導地位。早白堊世晚期出現被子植物,後迅速廣佈各大陸,逐漸取代瞭裸子植物而居統治地位。

無脊椎動物的更替 中生代無脊椎動物中的軟體動物迅速發展,並居於主導地位,尤其是菊石、箭石和雙殼類最為重要。此外,有孔蟲、海膽、六射珊瑚、腕足類等也很繁盛。淡水陸生無脊椎動物以葉肢介、介形蟲、雙殼類、腹足類最為繁盛。

早、中三疊世時植物的氣候分區不甚明顯,晚三疊世大致以昆侖—秦嶺—大別山為界可分成南北2區:北方為擬丹尼蕨—貝爾瑙蕨植物群,代表大陸性亞熱帶氣候。南方為網葉蕨—格子蕨植物群,代表海洋性熱帶—亞熱帶氣候。早、中侏羅世時北方為錐葉蕨—擬刺葵植物群,其中銀杏類極為繁盛,代表溫暖潮濕的溫帶氣候。中國南方為錐葉蕨—毛羽葉植物群,反映熱帶—亞熱帶潮濕氣候。在中國西北還有一個不寬的幹燥帶。早白堊世時北方區內植物繁茂,銀杏類仍很繁盛,松科、羅漢松科和海金沙科植物特別發育,並形成豐富煤礦,反映氣候溫暖而潮濕。南方區內銀杏類極少,克拉梭粉和沙草蕨孢相當豐富,多為紅色沉積,且常夾有巖鹽、石膏等礦產,反映出當時氣候較炎熱幹旱。

印支運動對中國古地理格局的影響 下三疊紀中國北部由於天山—興安嶺地槽在古生代末已褶皺升起,使塔裡木—華北地臺與西伯利亞地臺連為一體,成為陸相沉積區。南部仍廣泛發育海相沉積,構成“南海北陸”的格局。三疊紀中晚期的印支運動引起中國南方的大規模海退,中國除西藏、青海南部、華南部分地區及東部沿海個別地區外,普遍上升為陸,基本結束瞭南海北陸的格局。自侏羅紀起,以大興安嶺—太行山—雪峰山為界,此線以東的沿海地區構造運動強烈,並伴有大量巖漿及火山活動。此線以西為穩定的大型內陸盆地。中國長期以來南北方向的差異轉化為東西方向的差異。中國侏羅紀古地理輪廓可分為東部的沿海火山活動區,西部大型內陸盆地區及青藏海相沉積區。海侵主要限於青藏和臺灣地區,黑龍江東部、湘粵一帶也有短期的海侵波及。白堊紀總的古地理輪廓與侏羅紀基本相似。

三疊紀發育概況 按北方陸相和南方海相2區簡述。

北方陸相沉積區 區內發育一系列內陸盆地,如鄂爾多斯盆地(陜甘寧盆地)、山西盆地、準噶爾盆地等。下三疊統及中統下部主要為棕紅色碎屑巖,產著名的水龍獸—肯氏獸動物群。中統上部及上統為灰綠色含煤、含油砂頁巖組合。東北東部地區上三疊統發育厚度巨大的火山巖系。

南方海相沉積區 東部為穩定型海相沉積區,下三疊統為濱海相至淺海相沉積。中統下部為咸化海沉積,含石膏及鉀鹽等,上部為正常淺海沉積。上統為濱海相、海陸交互相至陸相沉積。東部三疊系地層最厚可達5000米,是穩定沉積區內拗陷較強的地區。西部除喜馬拉雅地區南部為穩定型沉積外,基本上是活動型沉積。該區構造復雜,斷裂及火山活動強烈。三疊系以砂泥質復理石建造為主,巖相變化顯著,沿主要斷裂常有混雜堆積。喜馬拉雅海槽北部三疊系發育復理石板巖和含放射蟲矽質巖,並有火山巖,厚萬餘米。南部主要為灰巖和碎屑巖沉積,厚1500米左右。

侏羅、白堊紀發育概況 分3區簡述:

東部沿海火山活動區 本區是中生代環太平洋沿海火山活動帶的一部分,構造運動強烈,火山活動頻繁,火山巖系十分發育。侏羅系除臺灣、黑龍江省東部、湘、粵一帶少數地區為海相及海陸交互相沉積外,大部分地區以陸相沉積巖、火山碎屑巖為主,下侏羅統可普遍發育含煤沉積,中侏羅統部分地區仍可發育含煤沉積,但大部分地區以紅層為主,至上侏羅統火山巖系更為發育,是火山活動鼎盛時期。白堊紀的地史特征是侏羅紀的延續,但主要沉積區和巖漿活動范圍有向東轉移的趨勢。在侏羅紀後期至白堊紀初期,逐漸形成一系列北北東向的大型斷陷盆地。自北向南依次為松遼盆地、華北盆地、蘇北盆地和江漢盆地,構成中國東部4大盆地。大慶油田就位於松遼盆地的白堊紀地層裡,其他3個盆地白堊紀均不含油氣藏。松遼盆地的白堊系主要為暗色或夾雜色的有機巖和碎屑巖組成,以淡水湖泊相為主,河流相為次,不含火山巖系,總厚可達5000~7000米。華北盆地白堊系下部為湖泊沉積夾火山巖,上部為淺湖相紅色碎屑巖,總厚3000多米。蘇北盆地白堊系為淺湖紅色碎屑巖沉積,晚期夾薄層膏鹽及火山巖,總厚近2000米。江漢盆地早白堊世為紅色粗碎屑巖沉積,屬河湖相,晚白堊世則以紅色碎屑巖沉積為主,頂部夾膏鹽層,屬淺湖一咸化湖相,總厚近4000米。

西部大型內陸盆地 本區為穩定內陸盆地沉積,無火山活動。大體以昆侖—秦嶺為界分為西北部和西南部。前者有鄂爾多斯(陜甘寧)、吐魯番、柴達木、準噶爾等盆地,以鄂爾多斯盆地最為發育。上述盆地下侏羅統為紫紅色、灰綠色、黃綠色粉砂巖、泥巖組成,有的底部夾煤線及炭質頁巖。中侏羅統大都是含煤地層,是中國具有工業價值的主要含煤層位,中侏羅世晚期出現雜色層。白堊系普遍出現紅層和礫巖,主要為紅色及雜色砂巖、泥巖及礫巖,後者有川滇盆地。侏羅系除四川盆地的北部和東北部的邊緣地帶下侏羅統為含煤沉積外,幾乎全部為紅層,主要由紫紅色、磚紅色、雜色砂巖、泥巖、泥灰巖組成。白堊系仍為紅色地層,為紫紅色、雜色泥巖、砂巖夾礫巖、泥灰巖、石膏及含鹽、含銅層。

海相沉積區 侏羅、白堊紀的海域主要分佈在西藏、青海南部、滇西和新疆西南部邊緣。海域南部為喜馬拉雅海槽,侏羅、白堊紀時南部珠穆朗瑪峰地區仍為穩定型的細碎屑巖及碳酸鹽巖沉積,北部雅魯藏佈江地區為活動型的碎屑巖及復理石沉積,並伴有基性—中基性巖漿噴發。海域北部藏北、青南等地侏羅、白堊系也為穩定型的淺海至濱海碎屑巖及碳酸鹽巖沉積,白堊系還夾有陸相沉積,且局部具中酸性火山巖。滇西侏羅、白堊系為紅色沉積,主要為陸相、海陸交互相碎屑巖夾泥灰巖。除特提斯海域外,黑龍江東部、湘粵一帶侏羅紀時也有短期海侵波及發育海相和海陸交互相沉積。

白堊紀末生物的大量絕滅 白堊紀末期和新生代初期之間生物界發生突變現象,在中生代稱霸於大陸和海洋中的恐龍和菊石等門類在白堊紀末絕滅。生物突變的原因可能是綜合因素造成的,其中最主要的是大陸的升起,陸緣淺海的撤退,氣候降溫,隕石沖擊,大陸的解體,生物生存競爭和特化。

新生代古地理

新生代是地質歷史發展的最新階段,約開始於6500萬年前,延續至今。包括第三紀(R)和第四紀(Q),第三紀占新生代的絕大部分時間,第四紀則為最近的180萬年。

第三紀分為老(早)第三紀(E)和新(晚)第三紀(N)。老第三紀進一步分成3個世:古新世(E1)、始新世(E2)、漸新世(E3)。新第三紀分成2個世:中新世(N1)和上新世(N2)。新、老第三紀的界線為2600萬年左右。

第四紀分為更新世(Qp)和全新世(Qh),更新世又分成早、中、晚3個世,分別以Q1、Q2、Q3表示,習慣上以Q4代表全新世。第四系的底界爭議較大,本文采用以180萬年為界,是目前較為普遍的劃分。中國第四系陸相的下限一般置於泥河灣組及其相當層位之底部。

中國新生代古地理明顯受太平洋板塊、印度板塊與亞洲大陸間相對運動的控制,古地理面貌逐漸與現代接近。新生代氣候分帶明顯,氣溫逐漸變冷,老第三紀氣候溫暖,熱帶范圍寬;新第三紀轉涼,熱帶植物南遷;更新世冰川活動廣泛,全新世氣候轉暖。新生代生物界逐漸向現代生物面貌發展;古人類的出現和不斷進化及人類活動則是新生代的又一重要特點。

第三紀古地理 第三紀古地理生物界概貌和氣候分 帶及植物地理分區 第三紀生物界的主要特征是爬行類的大規模衰落、哺乳動物的大量發展和被子植物的極度繁盛。老第三紀生物有較多的古老色彩,新第三紀則逐漸近似現代生物面貌。

第三紀哺乳動物尤其是有胎盤哺乳動物(真獸類)的輻射演化,不僅在陸上、而且向海洋和空中發展。第三紀時歐亞、北美、非洲的哺乳動物有相同的類型,表明大陸間有陸橋相連,如上新世,中國和歐美均廣泛分佈三趾馬動物群,原產北美的駱駝此時也移入亞洲,表明此時歐亞、北美大陸互相勾通。

第三紀時裸子植物,如蘇鐵、銀杏類隻剩少數屬種,松柏類也明顯衰退。僅保留在高山地區和低溫帶,而被子植物尤其是現生屬、種大量興起。

第三紀植物有明顯的分區現象,可劃分為3大植物地理區:泛北極植物地理區(又名北方植物地理區)、熱帶植物地理區和南極植物地理區。中國橫跨泛北極和熱帶2個植物區,這2個植物區隨地史發展和氣候變化,分佈范圍不斷移動,植物群面貌也不斷更替。

中國老第三紀時期可以分為4個氣候帶:①溫帶針葉、落葉闊葉混交林帶,分佈於東北、華北北部及內蒙古北部,屬西風盛行地區。②北亞熱帶幹、濕交替針、闊葉混交林帶,分佈於華北中部、南部和內蒙古南部等,屬於亞熱帶高壓帶。③中亞熱帶針、闊葉混交林及疏林草原帶,分佈於中國南方約北緯24°以北地區及西北地區,為東北信風盛行帶。④南亞熱帶幹、濕交替帶,為常綠、落葉、闊葉混合林區。本區包括臺灣、閩南等約北緯24°以南的地區。

中國新第三紀氣候大致可分4區:①東部濕潤季風區。由東北至南海為溫帶季風氣候向熱帶氣候過渡,植被由東北、華北的針、闊葉混交林至華中為落葉闊葉林,華南為針、闊葉混交林,西南為常綠闊葉林,南海島嶼為常綠灌叢帶。②中部濕潤不足的地區。主要分佈於內蒙古、陜甘等地,北部氣候幹旱為草原型,南部為森林草原型。③西北幹燥的荒漠、半荒漠區。位於大陸最內部,山地坡地有森林存在,北部半荒漠,南部荒漠占優勢。④青藏高原氣候區,以旱生灌叢及森林草原為主,北部以森林、灌叢為主,唐古拉山以南的高原部分,低坡呈針、闊葉混交林。山區垂直分佈明顯。

第三紀古地理概貌及喜馬拉雅運動對中國古地理格 局的影響 第三紀喜馬拉雅運動波及全國,由於它發生在第三紀中期,不僅導致上、下第三系之間普遍存在不整合,而且早、晚第三紀的古地理輪廓及自然景觀等均有明顯不同。中國第三紀可以賀蘭山至龍門山一線分為東、西兩大部分。

① 老第三紀初期。中國大陸東為太平洋,西南為特提斯海包圍,現今世界上最高的喜馬拉雅山當時還在海面以下,為特提斯海東段部分,塔裡木西南緣位於特提斯海北緣,仍遭海侵影響(見塔裡木盆地);臺灣還是太平洋海槽部分,渤海、黃海、東海西部、南海北部均處於陸地狀態,太平洋的海泛常侵入沿海的凹陷盆地。大陸上發育有大小不同、成因各異的各種盆地。老第三紀初期氣候和降水量均較現今為高,溫暖而濕潤地帶較寬廣。

始新世晚期開始的喜馬拉雅運動導致中國古地理面貌的重大改變。隨印度大陸向北擠壓,與歐亞板塊拼接,特提斯海東段封閉,喜馬拉雅山北坡開始升起,大陸內部的海侵也從此結束。中國東部地區在喜馬拉雅運動期間,許多小型盆地相繼升起,結束沉積歷史,大型斷陷盆地也在老第三紀末期升起。

② 新第三紀。青藏高原大面積抬升時期,中新世北坡沉積很少,上新世時期北坡吉隆地區為河湖碎屑沉積,分佈有高山櫟植物群,估計當時海拔約達2500米。西北地區的昆侖山脈、天山山脈、祁連山脈等受喜馬拉雅運動影響產生斷塊隆起,在山前凹陷、盆地邊緣堆積很厚的磨拉石沉積,差異升降在晚第三紀表現明顯,由於主壓引力為南、北向的,導致東西向明顯延伸的山系與盆地相間的形態。中國東部隆起區在新第三紀又形成一系列新的小型斷陷盆地,而大型斷陷盆地內部分異減弱,以整體下沉為主,盆地范圍擴大;東部沿海從長白山區(見長白山脈)經渤海至郯廬斷裂兩側到浙、閩、粵沿海直至海南島,在上新世時期以玄武巖為主的噴發活動強烈,均有大片熔巖分佈。隨日本至臺灣島弧與亞洲大陸的逐步分離,黃海、東海、南海等一系列邊緣海逐步形成。臺灣中央山脈在上新世時升起,雷瓊地區遭海侵,海南島此時脫離大陸(見臺灣島,雷州半島,瓊州海峽)。

新第三紀大陸性氣候增強,形成季風環流形勢,對中國東部沿海影響較大,由東向西,由濕潤季風森林向幹旱生境的草原型、半荒漠、荒漠型過渡,青藏高原向高寒氣候發展。至第三紀末期,古地理面貌已與現代接近。

下第三系沉積特征與分佈 中國下第三系除臺灣、塔裡木西南緣及喜馬拉雅地區為海相外,其餘均為陸相。

① 中國東部。臺灣屬太平洋海槽部分,在中央山脈有淺變質海相砂泥質沉積,火山巖及硬砂巖不發育。早第三紀時渤海、黃海、東海、南海均處於大陸狀態,為東部沿海地區。大陸上自東部沿海向西拗陷與隆起相間,近北東向排列。當時地勢起伏不大,但拱曲、斷裂活動強烈,隆起區有小型斷裂盆地、拗陷區為大型斷陷盆地,內部差異升降明顯。根據其所處地理環境、古氣候等不同,自北至南分成如下4類:第1類為北部暖溫帶潮濕含煤盆地,分佈於東北大部和內蒙古東北部,沉積以暗色碎屑巖為主,含有重要煤系及油頁巖,如撫順盆地。第2類為暖溫帶至亞熱帶幹濕相間盆地,包括華北盆地及其周圍隆起帶上的小型凹陷和內蒙古東南部、東北南部等。沉積以暗色有機巖系與紅色碎屑巖交替。第3類為亞熱帶幹旱氣候斷陷盆地,包括長江以南、南嶺以北廣大地區的眾多小型斷陷盆地,普遍發育含膏鹽的紅色巖系,如江漢盆地、南雄盆地。第4類為南部亞熱帶含煤盆地,主要為南嶺以南地區,早期以紅色碎屑巖為主,局部夾石膏,中、晚期以暗色巖為主,含油頁巖及煤層,如廣東茂名盆地、廣西百色盆地等。

② 西北地區。由北至南盆地與山系相間,早第三紀時地勢差異不大,處於準平原狀態,主要有準噶爾、塔裡木、柴達木、西寧-臨夏盆地等。盆地內部差異升降不明顯,一般自盆地邊緣向中心厚度減薄,除準噶爾盆地外,多為紅色碎屑沉積,常含石膏、鹽類。塔裡木盆地西南緣為海相沉積,在和田、阿克蘇一帶為海陸交互相沉積,在此以東為陸相,西南緣的海相可能為正常淺海與咸化潟湖交替。

③ 西藏地區。藏北地區早第三紀氣候濕潤,盆地內湖沼發育(見羌塘高原),喜馬拉雅地區在第三紀早期為典型淺海相沉積。雅魯藏佈江地區第三紀早期為地槽型沉積,始新世末期的早期喜馬拉雅運動,印度板塊與亞洲板塊拼接,沿兩大板塊接合帶形成瞭印度河—雅魯藏佈江縫合線,沿雅魯藏佈江北側分佈有晚始新世的磨拉石堆積,標志著東特提斯海的封閉,山系開始形成,從此喜馬拉雅北坡開始上升。

上第三系沉積特征與分佈 晚第三紀時青藏高原整體抬升,西北地區的山系與盆地差異升降劇烈,東部地區北部大型斷陷盆地強烈下陷,南部以上隆為主,至第三紀末期,中國西高東低的基本格局開始形成(見中國地貌)。

中國東部晚第三紀時海相沉積有臺灣、雷瓊地區,黃海、東海、南海盆地斷裂下陷為邊緣海,大陸上南北分異明顯。

① 臺灣中新世晚期中央山脈升起,在其東、西兩側出現拗陷,西側為海陸交互含煤沒積,北部地區下部為海陸交互含煤、油頁巖沉積盆地,為臺灣最有經濟價值的含煤、油頁巖、天然氣的地層,上部為海相沉積;東部為地槽,富含火山巖及基性、超基性侵入體。大縱谷為太平洋板塊與歐亞板塊的縫合線部分,其間分佈有典型蛇綠巖套及混雜堆積。

② 雷州半島、海南島及鄰近島嶼因斷裂、拗陷引起沉陷,遭海侵,海南島此時開始與大陸分離。

③ 邊緣海。渤海灣此時仍為近海盆地,黃海此時為統一的凹陷盆地,可能在第三紀晚期至第四紀初形成邊緣海,東海分東、西兩個凹陷,西部凹陷為海陸交互沉積,東部拗陷與沖繩地槽相接;南海新第三紀時成為邊緣海(見中國的近海)。

④ 大陸上東部沿海地區自長白山經渤海海峽、浙、閩、粵沿海至海南島廣佈上新世玄武巖流。東部大陸上的陸相沉積有大型沉降盆地內的河湖相沉積,包括松遼盆地、華北盆地、蘇北盆地及江漢盆地,新第三紀這小滂地整體下陷,范圍明顯擴大,松遼盆地此時以內陸河湖相暗色碎屑沉積為主,其他盆地基本為一套雜色河湖碎屑沉積;靜水湖泊沉積主要見於山東臨朐山旺盆地,主要為一套砂礫巖至泥巖、矽藻土、油頁巖及玄武巖組成,矽藻土中保存大量精美的動、植物化石,為世界罕見,是典型溫暖氣候下靜水湖泊沉積(見山旺村古生物化石自然保護區);紅色土狀堆積,為華北廣大地區廣泛分佈的三趾馬紅土層,紅色粘土中富含鈣質結核,偶有石膏,為炎熱幹旱氣候下產物;湖沼含煤沉積,主要分佈於中國南部、西南部,華南隆起帶上小型湖盆幹旱、潮濕交替,西南地區此時氣候潮濕,湖沼廣佈,暗色沉積發育。

⑤ 西北地區各盆地上第三系均比下第三系沉積厚,上新第三統厚度更大,表明這小滂地新第三紀大幅度下降,盆地邊緣發育巨厚的磨拉石堆積,表明山系強烈上升,山系、盆地差異升降明顯。除準噶爾盆地外,湖盆都夾有石膏、巖鹽。

⑥ 青藏地區新第三系分佈零星,希夏邦馬北坡吉隆地區上新世河湖沉積不整合覆於侏羅系之上,該湖相碎屑巖系中含有高山櫟植物群(見吉隆盆地)。喜馬拉雅南坡中新世中期上升,山前凹陷移至現代的恒河平原。南坡堆積有中新世至更新世的巨厚的磨拉石粗碎屑巖,稱錫瓦利克組,其下部為中新世晚期的礫巖,產恐象化石,中部為上新世晚期的泥頁巖夾礫巖,產乳齒象和劍齒虎,上部為更新世的礫石。

第四紀古地理 主要對下列6個方面進行簡述:

生物界 總的面貌與現代很接近,它的主要代表形成於上新世末與更新世初,更新世初期還保留一些第三紀的生物殘餘分子。此外,寒冷生物群與喜暖生物群差異明顯。

① 哺乳動物。中國第四紀哺乳動物可以秦嶺至淮河為界分為南、北方兩大動物群。早更新世時,北方以泥河灣動物群為典型代表,該動物群第三紀殘留分子主要有長鼻三趾馬和倁獷,第四紀標準種屬有野牛、三門馬、步氏大角鹿、板齒犀等(見陽原縣);南方以柳城動物群為代表。第三紀殘留分子主要有前東方劍齒象,第四紀標準類型有雲南馬、步氏巨猿、大熊貓等。中更新世時,北方為周口店動物群,第三紀殘留分子有劍齒虎,第四紀標準分子種屬主要有腫骨鹿、中國鬣狗、狼、洞熊、披毛犀等;南方為大熊獵一劍齒象動物群,主要有東方劍齒象、大熊貓、猩猩、巨貘、中國犀、水牛等。晚更新世時,北方為薩拉烏蘇動物群和爪村動物群,主要有鄂爾多斯大角鹿、洞庭鬣狗、原始牛、披毛犀、鴕鳥等;南方仍以大熊獵—東方劍齒象動物群為代表。晚更新世在東北地區有猛獁象和披毛犀等,表明當時東北地區氣候比華北寒冷。全新世時則與現代的分佈相同。

② 植物。第四紀陸生植物與現代的區別不大,但第四紀由於冰期、間冰期交替出現,導致喜暖植物往返遷移。中國第四紀沒有受到巨大冰蓋的侵襲,植被也未受到嚴重摧殘,但在冰期時,西伯利亞和歐洲的溫帶植物南遷進入中國北部,而間冰期時東南亞的熱帶植物也滲入中國南方,因此中國第四紀陸生植物相當豐富,且保留有較多古老植物。

人類的發展及活動 古人類的發展可分為3大階段,即南方古猿、直立人(曾稱為猿人)和智人。南方古猿是從猿到人的過渡階段,但已屬人類的范疇,具有猿和人的混合特征。生存於上新世晚期至早更新世,化石主要產於非洲。直立人四肢已基本上象現代人形象,能直立行走,手骨表明四指和拇指能分開對握,能制造和使用石器,生活於早、中更新世,中國主要有陜西藍田人(見藍田猿人遺址)、雲南元謀人(見元謀縣)、周口店的北京人(見周口店古人類遺址)等,元謀人和北京人均發現曾使用過火。智人腦量和直立行走姿勢與現代人相近,可進一步分成早期智人與晚期智人。早期智人又稱古人亦稱尼安德特人,制造的石器有很多改進,且能取火禦寒,以獸皮蔽體,中國有廣東馬壩人、山西丁村人(見丁村文化遺址)、湖北長陽人(見長陽土傢族自治縣)等,生活於晚更新世;晚期智人又稱新人,出現於5萬年前,是現代人的直接祖先,能制造復雜的石器、骨器,用獸皮作衣,並用骨、角、殼等制成裝飾品,能摩擦取火,有相當的捕獵技術和捕魚技術。中國有廣西柳江人、四川資陽人、內蒙古河套人、周口店的山頂洞人等。全新世時期,人類的骨骼、組織發展方面並無大的變化,但生產活動方面發展進入一個新的階段,出現瞭狩獵和采集兼施的人群,使用的勞動工具亦不斷改進,稱為中石器時代和新石器時代,逐步發展由采集植物為食到栽培植物,由捕獵為食到豢養動物。

氣候及冰川作用 第四紀氣候的最大特點是寒冷期與溫暖期多次重復交替出現,雖全球同時受到影響,但各地所處的緯度及地理環境不同,氣候波動的幅度及影響范圍均有較大差別。資料證實,更新世時,北半球的歐、亞、北美的高緯度地區大陸冰蓋廣佈。當高緯度地區大陸冰蓋廣泛發育時,中、低緯度地區的高山及高原地區則發育山嶽冰川,以阿爾卑斯山區為例,可劃分為5個冰期4個間冰期:多瑙冰期、貢茲冰期、明德冰期、裡斯冰期和玉木冰期。

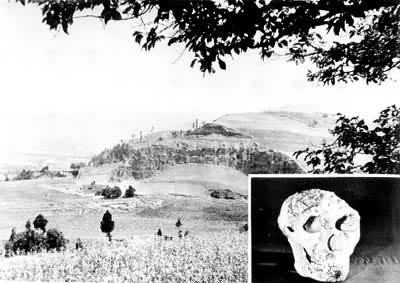

藍田猿人遺址及其頭骨復原模型

藍田猿人遺址及其頭骨復原模型

冰期、間冰期的交替導致氣候的幹寒與溫濕的交錯變化,在中、低緯度的無冰川區則為雨期、間雨期的交替。間雨期雨量稀少,幹旱區擴大,湖泊收縮或消失,沙漠擴展,同時海面下降;雨期河水位高漲,湖面擴大或出現新湖,大量雨水、冰水入海,海面上升,在現代海面以上出現各種海成階地及海蝕現象。

中國處於歐亞大陸的東南部,位於大陸冰川外圍的東部季風區,一方面受到全球性冷暖交錯變化的影響,另方面也受地區性季風環流及寒、溫海流變遷的控制,中國大氣環流性質與歐洲、北美不同,因此冰期和雪線高度以及冰川作用均與中歐、北美不同。一般說中國北方接近大陸冰川外圍,氣候冷、熱變化較大,而幹、濕氣候變化並不很明顯;中國南方則地處熱帶、亞熱帶,冷、熱差異變化不大,而幹、濕的變化特別明顯。

中國東部第四紀氣候特征。中國東部第四紀有無大規模的冰川活動,爭議很大,1933年李四光在廬山地區劃分瞭3個冰期,由老至新分別是鄱陽冰期、大姑冰期、廬山冰期;此後威斯曼(H.Wissmann)在雲南大理又劃出一個大理冰期,置於廬山冰期之後。由此奠定瞭中國第四紀冰期的劃分,並與阿爾卑斯冰期進行對比,此後在中國東部許多地方先後發現冰川遺跡,據此,冰川學者認為中國第四紀廣泛出現過冰川活動,中國東部也不例外。但不少學者對此持有異議,認為中國東部不具備大規模冰川發育的條件,主要理由如下:①從第四紀古雪線分佈高度看,滇西北、川西的高山在大理冰期時雪線的平均海拔是3900米,東部山地雪線稍低,太白山雪線海拔為3500米,臺灣玉山為3350米,日本高山帶更新世晚期雪線為2500米,中國東部海拔2500米以上的山地為數甚少,而海拔低於2500米的山地很難產生冰川。②認為缺少代表冰期的苔原生物群落,雲杉、冷杉並不能作為發生冰川的標志,而在所謂冰川作用典型的鄂西地區竟有喜暖的“活化石”如銀杏、水杉等保存下來。③認為中國東部第四紀沉積物缺少地層學上證據來區分冰磧與非冰磧交替現象,隻有寒冷和濕熱氣候反應,至於那些地區用以證明冰川作用存在的沉積物也可用其他外力作用給予解釋,如擦痕在泥石流和洪流作用下也可形成。對於廬山地區的廬山冰期,不少學者認為並非冰川沉積,對於太白山、臺灣玉山、川西及滇西北等高山地區嶽山冰川的存在意見較一致(見橫斷山脈、玉龍雪山、怒山、蒼山)。

中國東部在世界性冰期時氣候,其一般特征是東北及內蒙古北部為冰緣氣候的寒帶及凍土外圍的寒溫帶,北部的山地有狹隘的永凍土,為苔原及森林苔原氣候;華北內陸為幹涼草原氣候;華南為亞熱帶氣候,幹燥紅土化作用強;熱帶內陸幹燥區風化物發育;邊緣海岸海退時陸上侵蝕,階地和巖岬形成。世界性間冰期時,北方寒溫帶永凍土部分消融;溫帶區侵蝕作用占優勢,濕熱化作用下出現古土壤及風化殼;亞熱帶及熱帶在濕熱氣候下磚紅土化、洪積、沖積、坡積發育。

西北地區。由於第三紀末期以來,山地強烈隆升,海上進來的水氣受到阻隔,很難到達此區,而西北風強盛,因此,西北地區第四紀顯得特別幹燥,大部分為荒漠區,內蒙古草原時而尚能受到一些東部季風的影響,發展為幹草原區,其西南為幹旱的黃土高原。在阿爾泰、天山、祁連山等高山區發育古冰川堆積。對於冰期的劃分則有不同意見。對西北高山冰川作用大致有如下一些看法:古冰川分佈於高山區,並為荒漠性盆地間隔;古冰川的類型與現今高山所見相同,但規模要比現代冰川大得多,且有過山間盆地冰川、谷地冰川,高山在整個冰期時代存在不融化冰川,間冰期時,冰川向高處退縮,鄰近地區為冰緣氣候,下次冰期時,冰川面積再度擴大。

青藏高原。對於青藏高原第四紀有無大規模冰蓋亦有不同意見。部分學者認為第四紀時,整個青藏高原被連片的冰雪覆蓋;亦有人認為第四紀初期,高原尚未隆起到現代高度,部分地區受亞熱帶高壓控制,水汽稀少,難有積雪機會,其後不斷迅速隆升,向寒荒漠方向發展,冰川規模受影響。至於喜馬拉雅山和川西山脈受印度洋影響,發育各類冰川,分佈廣泛。青藏地區存在冰期是公認的,但冰期劃分亦存在分歧。一般采用的劃分是早更新世為希夏邦馬冰期和帕裡間冰期;中更新世為聶聶雄拉冰期和加佈拉間冰期;晚更新世為珠穆朗瑪冰期,又可分為早期的基龍寺冰期和晚期的絨佈寺冰期,期間為間冰期;全新世則為現代冰磧、沖積、湖積等。

地貌形態 第四紀地貌形態既受強烈構造運動的控制,又受全球性冰期、間冰期交錯變化及地區性季風環流的影響,使地理環境、地表形態相應復雜,但自然界的總面貌則是和現代愈來愈一致(見中國地貌、中國的山地、中國的沙漠、中國的戈壁)。

青藏地區在第四紀時期經過多次強烈而不均衡的整體斷塊上升與局部下沉、剝蝕與分割,形成多層次山地地形,地表呈波狀山脈,高原面與山嶺相同,自北而南有昆侖山脈、喀喇昆侖山脈、唐古拉山脈、岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈。在藏北高原上有很多東西向的平行嶺、谷相間,有許多咸水湖和淡水湖。

西北地區內的阿爾泰山脈、天山山脈、走廊北山、祁連山脈、昆侖山脈等均為印支運動前山系,長期處於相對寧靜狀態,原為平坦的準平原面貌,上新世以來的強烈斷塊運動,拱曲上隆和斷塊錯動,形成高低不一、參差不齊形態,有的成梯級式山地形態。各山體之間為巨大的內陸盆地,盆地邊緣堆積巨厚,凹陷中心往往為河湖沉積。因幹旱與風力作用,盆地、高原逐漸形成黃土,戈壁、沙漠成帶狀分佈,高原地區冰川廣佈。

內蒙古及晉陜高原在晚第三紀以來,在長期剝蝕、夷平的基礎上開始上升,在斷陷盆地形成一些湖泊堆積,高原上黃土廣泛發育,同時戈壁礫石、沙漠也廣泛分佈(見內蒙古高原、黃土高原)。

東北地區原為準平原狀態,第四紀以來東西兩側斷塊隆起,表現為不對稱撓曲(見大興安嶺、小興安嶺)。松遼平原東部邊緣斷塊陷落有玄武巖噴發,中部為湖泊。東北北部為永凍土帶,冬長夏短,氣候幹冷,向南為凍土外圍至寒溫帶(見東北平原、三江平原)。

華北地區內的中、低山區第四紀斷塊上升,河流侵蝕谷地,露出風化殼和基巖。華北平原第四紀強烈下陷,河湖沉積極厚,低山、丘陵有洞穴堆積、沖積、坡積等。

中國南方地區主要是長期上隆遭受剝蝕的中、低山區、高原和丘陵區。各地區斷裂運動性質不同,地貌形態亦不同。雲南高原以強烈差異斷塊升降,形成高原與小型斷陷盆地;鄂西及湘西、貴州高原以大面積斷塊抬升伴有斷裂下陷;在此以東地區則是一系列山地丘陵及大、小盆地,東南沿海為三角洲沖積平原(見長江三角洲、江南丘陵、東南沿海丘陵);臺灣則是第四紀強烈上升的山系,形成宏偉的中央山脈,西部是平原、丘陵、臺地,東部為丘陵及深大裂谷(見臺灣島)。中國南方第四紀紅土發育,洞穴堆積、沖積、洪積、湖泊沉積均有發育,而且喀斯特地貌聞名於世(見中國的喀斯特(巖溶)、中國的紅層)。

總之,中國現代的西高東低逐級下降的地表形態及地理格局,長江、黃河東流入海水系等均是在第四紀內最終完成的。上新世的三趾馬在中國各地廣佈,當時地勢差異不大,基本上是一種森林草原環境,但現在產三趾馬的地層在各地海拔懸殊,藏南吉隆盆地三趾馬產地海拔現為4300米,唐古拉山為4000米,蘭州為1000米,山西為海拔500~700米,而華北平原則於海平面以下320米的鉆孔中發現。由此亦可見第四紀以來地殼差異升降運動之劇烈。

海面升降及海岸線變遷 中國東部海岸第四紀以來以下降為主,巖岸地帶港灣曲折,明顯表現為沉溺海岸,淤泥質海岸比較平直。鉆探資料證明,大部分海岸是下降的,各段在發展過程中也有局部升降,加上冰期、間冰期影響及海水進退,使海岸變遷歷史甚為復雜(見中國的海岸、中國歷史時期海岸線的變遷)。

中國海岸山脈的走向主要受燕山運動的影響,呈北東或北北東向排列,但後期喜馬拉雅運動以來,構造運動方向為北西西向,疊置而成的X形構造體系,表現為強烈的斷塊升起和斷塊陷落,在巖岸形成現今的岬角、海灣及島嶼交錯曲折的海岸線,同時也是三角洲平原形成的基礎(見中國的島嶼、珠江三角洲、黃河三角洲)。

冰期、間冰期的交錯導致海面升降,在東部沿海表現明顯,據鉆孔所得微體化石有孔蟲、介形蟲、放射蟲、顆石藻、矽藻等研究,證實中更新世以來,普遍發育四次海侵,早更新世至少有一次海侵。中更新世以來的四次海侵以每次其中最發育的有孔蟲命名。分別為中更新世初期的盤旋蟲海侵、晚更新世初期的星輪蟲海侵、晚更新世中期的假輪蟲海侵、全新世的卷轉蟲海侵。最大海侵時在華北、蘇北地區,海水伸達白洋淀、洪澤湖、太湖一線,海退時,黃海、東海變為陸地。渤海沿岸早、中更新世有數次海侵,而晚更新世以來有三次大的海侵,由老至新分別為滄州海侵、獻縣海侵和黃驊海侵。最大海退時海面下降達130米左右。上海晚更新世曾遭三次海侵。

由於中國華北、華南沿海地形不同,海侵時在空間上影響寬度范圍明顯不同,華北地區海泛可伸達內地,而華南地區處於隆起狀態,海侵影響僅限於沿海。

主要沒積類型及其分佈 中國第四紀以陸相沉積為主,海相僅見於臺灣及沿海島嶼,大陸邊緣沿海有海泛夾層。陸相沉積在各地區隨地形、氣候變化成因類型復雜,橫向變化大。

青藏高原四周高山冰川發育,可分4~5個冰期,雪線以下植物垂直分帶明顯,大多是灌叢草原及寒荒漠,山區坡地、谷口除冰川沉積外,冰川凍土及融凍冰緣堆積相當發育,山地之間平原湖泊、河谷發育,坡積、沖積湖相沉積發育。更新世早期多淡水湖盆,范圍稍大,時期氣候幹旱,湖水變咸,湖盆縮小,富含有經濟價值的硼礦床。

西北地區第四紀差異升降劇烈,高山區冰川堆積,山系兩側堆積巨厚的砂、礫巖,盆地內及丘陵區為砂丘荒漠,戈壁、山區湖相沉積分佈面小,除紅砂、亞粘土外,常見石膏、巖鹽。河西走廊、內蒙古西部及柴達木盆地戈壁、沙漠、黃土依次更迭,柴達木盆地內湖相沉積含巖鹽。

內蒙古、晉陜地區的高原上幹旱多西北風,自北而南大致是礫漠、沙漠和黃土,呈現風力搬運分析沉積的典型模式。晉陜地區黃土並非同期形成,它們分別是由下更新統的午城黃土以黃紅色為主,中更新統離石黃土(見離石縣)以淡棕色為主,上更新統馬蘭黃土以黃灰色黃土為主。

華北、東北南部的平原、丘陵區以河湖沉積為主,沿海平原夾有多次海泛層及海相淤泥層等,低山、丘陵區發育沖積、坡積還有洞穴堆積。太白山、五臺山區有古冰川及冰緣沉積,華北盆地周圍隆起帶上斷陷盆地中有河湖沉積及坡積,河谷階地發育,切割很深。

東北三江平原、松遼平原第四紀下降,河湖沉積發育,北部周圍隆起山系永凍土及冰緣沉積發育、冰泥卷、砂楔等分佈較廣。

中國南方除江漢平原、南陽盆地第四紀下降外,大部分屬於上隆遭剝蝕的中低山、丘陵及山間盆地,山區風化剝蝕經淋漓坡積、殘積紅土發育。西南山間小型盆地河湖沉積、洞穴堆積發育。東南地區尤以溶洞和洞穴堆積著名,雷瓊地區還有火山巖。

臺灣及南海諸島海相沉積發育,臺灣下更新統主要為海陸交互相或海相碎屑巖沉積,中、上更新統分兩種類型:一種為珊瑚礁灰巖,另一種下部為海相碎屑巖,上部為陸相礫巖、紅土夾海相珊瑚灰巖。南海諸島更新統主要為珊瑚及貝殼碎屑灰巖、珊瑚礁灰巖,早期有火山活動。全新世時沖積層組成西南部沙土堆積平原,東部縱谷平原為河流沖積相組成,西南大平原內側為風化剝蝕的紅土丘陵,高山區伴隨強烈風化淋溶,堆積物富含鐵鋁二氧化物。西北火山群有過近期噴發(見大屯火山群、基隆火山群),坡積、石灰華、硫華、明礬、鳥糞層中含有許多貴重礦物。沿海諸島均為珊瑚礁組成。