包括戈壁及半乾旱地區的沙地在內的中國的沙漠總面積達130.8萬平方公裡,約占全國土地總面積的13.6%。其中沙質荒漠占45.3%,沙地占11.2%,戈壁占43.5%。在沙質荒漠及沙地面積中,流動沙丘占62.4%,半固定、固定沙丘占33.6%,風蝕地占4%。在戈壁中,以剝蝕作用為主的戈壁占戈壁總面積的32%,餘為以洪積及洪積沖積作用為主的戈壁。

分佈 大部深居中國內陸。在烏鞘嶺、賀賀蘭山以西,沙漠戈壁分佈較為集中,占全國沙漠戈壁總面積的90%。除準噶爾盆地的古爾班通古特沙漠為固定、半固定沙丘外,絕大部分以流動沙丘為主,占該地區沙漠面積的75%。該線以東,沙漠戈壁分佈零散,面積較小,而且都系半幹旱地區有的沙地,呈現斑點狀流沙與固定、半固定沙丘的相互交錯分佈。

氣候與水文 中國沙漠分佈區氣候幹旱,降水稀少,年降水量自東向西遞減。東部沙區年降水量可達250~500毫米,內蒙古中部及寧夏一帶沙區在150~250毫米,阿拉善地區及新疆的沙區均在150毫米以下,其中塔克拉瑪幹沙漠東部及中部更不及25毫米。沙漠地區全年日照時間一般為2500~3000小時,無霜期一般為120~130天,10℃以上活動積溫,除內蒙古東部一些沙區外一般多在3000~5000℃。氣溫變化很大,年均溫差為30~50℃,日較差變化更為顯著。風沙頻繁是沙區的顯著特點,風季風速可達5~6級,風沙日數也在20~100天左右,個別地區可占全年的1/3。除若幹過境河流和以高山冰雪補給為主的河流註入,幾無由當地表徑流所形成的河流。多屬內流區水系。

毛烏素沙地南部的統萬城遺址

毛烏素沙地南部的統萬城遺址

物質組成與形成 青藏高原及其周圍一些山地的隆起成為季風的嚴重障礙,形成幹燥少雨的中國西北幹旱區。一些山間盆地中大量疏松的不同成因類型的沙質沉積物,又為沙漠的形成提供瞭物質基礎,在風力吹揚搬動堆積作用下形成沙漠。

人為因素在一些沙漠邊緣和半幹旱的草原地帶沙地形成過程中也有顯著的影響,在歷史上沙區存在過若幹著名的古城(如喀拉屯、精絕、樓蘭、黑城、居延、統萬等),反映人類歷史時期以來沙漠的變化。特別在草原地帶的強度土地利用(過度農墾放牧及樵柴等)破壞瞭植被,導致下伏沙質沉積物被風力吹揚搬動堆積形成類似沙漠的景觀,在鄂爾多斯、科爾沁等草原都不乏其例。在幹旱荒漠地帶的一些大沙漠邊緣或深入到沙漠中的河流下遊流沙景觀的形成,往往與上、中遊大量用造成下遊綠洲的廢棄有關。此外與綠洲邊緣植被破壞所造成流沙再起及大沙漠中沙丘前移有關。

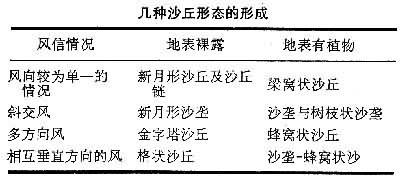

沙丘是沙漠地表最基本的形態,它是幹旱氣候條件下風和沙質地表相互作用,並受地面起伏、沙源物質供應情況和水分植被條件等因素影響的產物。這些因素因地而異,形成各種沙丘形態(見表),及各種復雜沙丘形態的復合體。如塔克拉瑪幹沙漠和巴丹吉林沙漠中廣泛分佈具有層層疊置次一級新月形沙丘、沙丘鏈的復合型沙丘鏈等。

集中沙丘形態的形成

類型 根據沙丘移動速度,中國沙漠地區可以劃分為3個類型:①慢速類型。年前移值不到5米/年,包括塔克拉瑪幹沙漠、巴丹吉林沙漠和騰格裡沙漠的大部分、烏蘭佈和沙漠的南部等。②中速類型。年前移值在5~10米/年,包括塔克拉瑪幹沙漠的西、南、東南邊緣,毛烏素沙地的東南與騰格裡沙漠的邊緣等。③快速類型。年前移值在10米/年以上。包括塔克拉瑪幹沙漠南部綠洲邊緣、河西走廊的綠洲邊緣等。

除塔克拉瑪幹沙漠東部、北部和河西走廊西部的沙丘自東北向西南移動外,其他各地區包括塔克拉瑪幹沙漠西部、阿拉善、鄂爾多斯及內蒙古東部等地,沙丘都是由西北趨向東南或由西北向東南方向移動。

特征與分佈 中國不同自然地帶的沙漠特征各異:

①東北地區西部與內蒙古東部的沙地。包括呼倫貝爾、科爾沁、渾善達克及松嫩地區的零星沙丘等。年降水量200~400毫米,甚可達500餘毫米;植物生長良好,除草本灌木外,還有喬木生長(如樟子松、榆、樺等),絕大部分為固定、半固定沙丘。流沙僅作小面積的斑點狀分佈,其形成絕大部分是由於脆弱的半幹旱生態系統受到過度放牧、農墾及樵柴等人為活動、破壞植被所造成。隻要合理利用土地資源、采取封育和植物固沙措施,能在3~5年時間內使片狀分佈的流沙逐步得到治理。

②鄂爾多斯沙地。分佈在河套以南,長城以北包括庫佈齊及毛烏素兩沙地,寧夏河東沙地也在本區范圍內。區內流動沙丘與固定、半固定沙丘相互交錯分佈。其間分佈有不少下濕灘地、河谷和柳灣林地。歷史上長期不合理的土地利用是造成流沙發展的主要原因。其治理應以合理利用土地資源,發展林牧業和采取丘間營造片林、丘表栽植固沙植物相結合的措施(見鄂爾多斯高原)。

③阿拉善地區的沙漠。分佈在河西走廊以北,中、蒙國境線以南,新疆以東,賀蘭山以西的廣大地區。自然景觀呈現裸露流沙沙丘與戈壁低山相間分佈的特征,但仍有局部差異。弱水以西以戈壁及剝蝕山地殘丘為主;弱水與雅佈賴山之間為巴丹吉林沙漠。沙丘高大,一般200~300米,是中國沙丘最高大的沙漠,其東南部還有不少湖盆分佈其間。雅佈賴山與石羊河下遊以東、賀蘭山以西的廣大地區為騰格裡沙漠,呈現流動沙丘與湖盆相間分佈的特色。狼山與黃河之間為烏蘭佈和沙漠。河西走廊的沙漠大部分為零星分在佈一些綠洲附近的沙丘(見阿拉善高原)。

④柴達木盆地的沙漠。位於青海西北,是中國沙丘分佈地勢最高的地區,一般在海拔2000~2400米,沙丘分佈較為零散,並與戈壁、鹽湖、鹽土平原相交錯。主要的風成地貌系風蝕地,為風蝕凹地與風蝕土丘所組成,占風成地貌面積的67%。

⑤新疆東部的沙漠與戈壁。是中國極端幹旱地區之一,年雨量10~30毫米,以剝蝕殘丘、低山、戈壁與風蝕地沙丘、鹽土平原相互交錯分佈為景觀特色。

⑥準噶爾盆地的沙漠。除盆地中央為古爾班通古特沙漠外,還有一些沙漠零星分佈在額爾齊斯河下遊及艾比湖以西一帶。沙漠邊緣為洪積、沖積戈壁,西北部則以剝蝕戈壁為主。在古爾班通古特沙漠中則以主要生長梭梭的固定、半固定沙壟為主(見準噶爾盆地)。

⑦塔裡木盆地的沙漠。是中國沙漠分佈面積最廣的地區,也是中國沙漠熱量資源最豐富的地區,自然景觀在盆地內呈顯著的環狀分佈特征,盆地中心為塔克拉瑪幹沙漠。沙漠以流沙占絕對優勢,約占沙漠面積的85%,多系高大的復合型沙丘,一般高100~150米,其中高50米以上的沙丘占流沙面積的50%。固定、半固定的灌叢沙堆分佈在沙漠邊緣地區。沙漠內部河流沿岸及沙漠邊緣洪積沖積扇前緣還分佈有以胡楊、檉柳為主的天然植被帶,形成沙漠中的天然剝洲(見塔裡木盆地)。