中國是世界多泥石流國傢,遭到泥石流不同程度危害的省、市、自治區達23個。各地對泥石流的稱呼不一:華北和東北山區稱“龍爬”、“水泡”、“水鼓”或“石洪”;黃土高原山區稱“流泥”、“流石”或“山洪急流”;川滇山區稱“走龍”、“走蛟”或“打地炮”;西藏高原山區則稱“冰川暴發”。

形成 溝谷地形陡峻、鬆散固體物質豐富和水源動力充沛這三者之間的組合,為中國泥石流廣泛發育的根本原因。人類生產產活動向山區的迅速擴展,破壞瞭山地地表結構,加劇瞭水土流失,促使滑坡崩塌頻起,是中國泥石流活動日趨頻繁的重要原因。

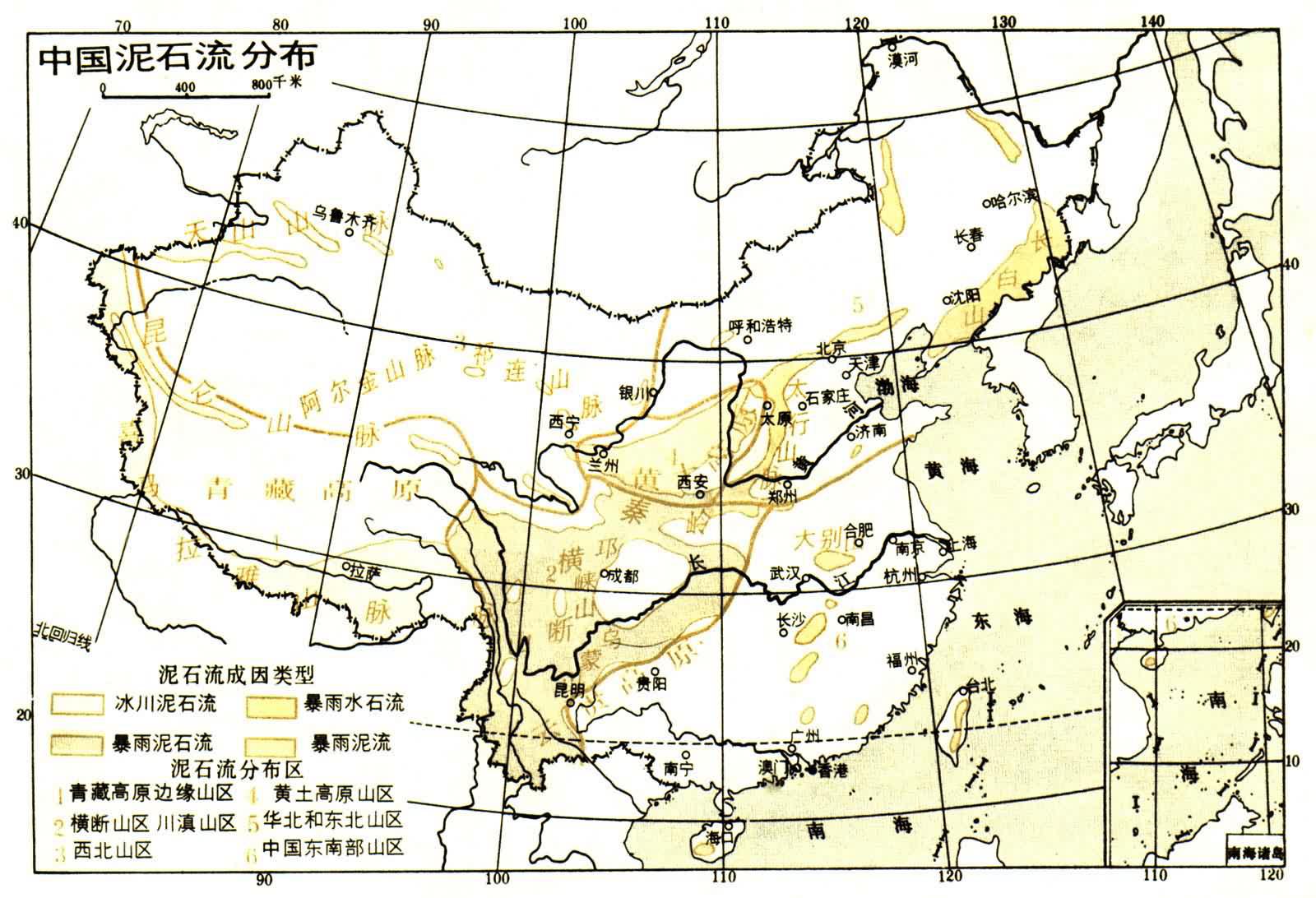

中國泥石流分佈

中國泥石流分佈

時空分佈特征 中國泥石流的區域分異和發育程度,受控於地質構造和地貌組合;泥石流的暴發頻率和活動強度,受控於水源補給類型和動力激發因素;泥石流的性質和規模,受控於松散物質的儲量多寡、組構特征和補給方式。中國泥石流的時空分佈特征為:①在空間上,泥石流主要分佈在斷裂構造發育、新構造運動活躍、地震劇烈、巖層風化破碎、山體失穩、不良地質現象密集、正負地形高差懸殊、山高谷深、坡陡流急、氣候幹濕季分明、降雨集中,並多局地暴雨,植被稀疏、水土流失嚴重的山區,及現代冰川(尤其是海洋性冰川!涮踞的高山地區;②在時間上,泥石流大都發生在較長的幹旱年頭之後(物質積累階段),出現多雨或暴雨強度大的年份及冰雪強烈消融的年份;就季節變化而論,泥石流多發生在降雨集中期和冰川積雪強消融期的6~9月;就日際變化而論,泥石流多發生在午後至夜晚。

地理分佈 中國泥石流具有分佈廣泛、類型多樣、活動頻繁、危害嚴重等特點。

中國泥石流幾廣佈於各種氣候帶和各種高度帶的山區,而其分佈密集地帶,是從青藏高原西端的帕米爾向東延伸,經喜馬拉雅山帶,穿越波密—察隅山地向東南呈弧形擴展,經滇西、川西的橫斷山區,折向東北,沿烏蒙山北轉大涼山、邛崍山,過秦嶺東折,經黃土高原南緣及太行山,直達長白山山地。這一地帶在勢上,是中國臺階地形轉折最明顯的部位,地面起伏大;在氣候上,是濕熱的西南季風和東南季風向北、西方向推進遇地形驟然抬升而易成暴雨的地帶;在地質上,是巨大的構造帶,新構造差異運動幅度大、現代地震劇烈、山體破碎、松散固體物質富集地帶。由於上述三方面的因素,導致泥石流溝成群出現,並常見多溝同時齊發泥石流的情景。此帶以東的華東、中南和臺灣山地,以西的西北內陸幹旱、半幹旱山地,泥石流溝呈點狀散佈稀疏零星。根據泥石流形成的自然環境、泥石流類型與活動特點的差異,可將中國泥石流劃為6個分佈區。

東川泥石流

東川泥石流

①青藏高原邊緣山區。青藏高原南部和東南部邊緣山區的泥石流,其形成發展與冰川作用過程密切,是中國冰川類泥石流最發育地區。不論天氣晴、陰、雨、冰川泥石流均有發生,且頻繁猛烈而規模巨大。

本區冰川泥石流有兩大活動地區:其一是念青唐古拉山東段和喜馬拉雅山東段山區,以易貢、波密、然烏、察隅為中心;其二是高原西南部山區,以喀喇昆倉山冰川群邊緣地帶為甚。穿越該區的幾條公路沿線,有災害性泥石流近千條,其中以川藏公路、中尼公路和中巴公路沿線泥石流最為活躍,經常沖毀公路橋梁,阻斷交通。如波密境內的古鄉溝是名聞中外的大型冰川泥石流溝,每年暴發泥石流幾十次,1953年9月暴發的一次特大冰川泥石流,龍頭高達40米以上,總徑流量達1710萬立方米,其中含固體物質1100萬立方米,堵江斷流,壅塞成湖,川藏公路被淹沒幾公裡。易貢章龍弄巴溝於1900年暴發特大冰川泥石流,上億立方米固體物質擁進易貢藏佈江,堆成高達幾十米的攔江大壩,形成長20多公裡的易貢湖。此外,因冰磧湖潰塊或冰崩雪崩造成的泥石流,來勢更猛,成災更速。

②橫斷山區和川滇山區。本區地處青藏高原東南緣,一系列龐大山體和峽谷深溝緊相並列,南北展佈,西南季風和東南季風得以長驅直入,且進退快速,氣候幹濕季分明,形成泥石流的物質、地形和水源條件俱備,加之人類生產活動擴展迅速,致使本區成為中國降雨類泥石流最發育地區。此外,本區尚有現代冰川分佈的高山邊緣地帶,發育有少量冰川類泥石流。

本區以暴雨激發而成的粘性泥石流占優勢,並以高頻率的陣性流或連續流為特色。如雲南東川市郊小江(右岸)蔣傢溝是名聞中外的大型暴雨泥石流溝,近代活動已有300多年的歷史,每年暴發十幾次至幾十次,一次泥石流可出現陣性流達幾十陣至幾百陣,最大容重達2.37噸/立方米,最大瞬時流量達2400立方米/秒,年堆積量為300~500萬立方米,歷史上曾7次堵斷小江,釀成巨災。雅礱江二灘附近的下荒田溝每年暴發泥石流幾十次至上百次,大量泥沙石塊擁進雅礱江,形成險灘。金沙江中下遊兩岸有泥石流溪溝500多條,因泥石流形成的急流險灘已成為金沙江航道開發利用的主要障礙。穿越川滇山區的成昆鐵路,沿線有泥石流300多處,每年夏秋雨季都沖毀路基橋涵,經常斷道停車,甚至造成火車顛覆、人身傷亡的事故。

川西的龍門山、邛崍山、大雪山和大涼山及嘉陵江、岷江、大渡河和安寧河流域;雅礱江、怒江、瀾滄江等流經的橫斷山區及金沙江中下遊沿岸支流;滇東北的小江流域、龍川江流域及滇西南的大盈江流域,均為著名泥石流分佈區。

③西北山區。本區包括祁連山、天山和昆倉山山地,地處內陸幹旱和半幹旱區,水源條件不及前述山區充足,泥石流主要靠夏季冰雪融水和山前區局地暴雨激發而成,固體物質來自古代和現代冰磧物、殘積—坡積物或冰緣堆積物。由於本區冰川屬大陸性冰川,冰川的積累—消融強度、侵蝕—堆積作用均不如海洋性冰川,因而大大抑制瞭泥石流的活動,故本區泥石流分佈零星,暴發頻率低,十幾年至幾十年才發生一次。如新疆天山南坡鹽水溝曾於1958年夏在暴雨激發下形成泥石流,沖進庫車城,造成巨大損失。祁連山北坡的寺大隆地區,於1972年8月12日晚暴發瞭大型冰雪融水型泥石流,歷時3小時,總徑流量達435萬方米。。

④黃土高原山區。中國黃土高原山區,地表為黃土覆蓋物,質地疏松,植被稀少,溝壑縱橫,谷坡破碎,常出現坍塌滑坡,經暴雨激發而成濃稠的泥流。泥流運動時,向兩側擴散能力較弱,停積時表面平整,其上漂浮有泥球。黃河上遊湟水河畔的湟源、西寧、樂都等地,蘭州附近的黃河兩岸,渭河兩岸的天水、社棠、伯陽等地及陜北、隴東、晉西等水土流失嚴重的山區,都曾發生災害的泥(石)流。

⑤華北和東北山區。包括秦嶺東段的華山地區,河北太行山區,北京西山地區,遼西、遼南和吉南山地。由於上述山地緊臨華北平原和遼河平原。地勢高拔,受東南季風的影響,有豐沛的地形雨,常發生兇猛的泥石流。其中有些山地因受巖性條件影響,粉砂粘土等細粒物質含量少。多形成非粘性的水石質的泥石流,稱水石流。由於松散固體物質積累過程緩慢,每年暴雨中心移動性大,故這些山區泥石流活動頻率較低,一般是幾年至十幾年暴發一次。1950年北京西山的清水河流域,各支溝普遍發生泥石流,沖出固體物質達4000萬立方米,沿河村莊農田深受其害。1969年以來,懷柔、密雲、延慶等山區泥石流多次暴發,給當地造成巨大損失。遼西、遼南山地1969、1972、1977、1981和1985年都暴發瞭災害性泥石流,其中以錦西的大小虹螺山區和遼南的寬甸山區最為突出。秦嶺東段華山北坡從孟塬至蓮花寺間,水石流溝成群分佈。寵大的堆積扇毗連成片,其上巨礫棋佈,如華山峪溝內有重達萬噸的漂礫,當地居民刻有“魚石”二字,並記載為清光緒十年(1884)六月六日山內起蛟,該石沖出山外。

⑥中國東南部山區。秦嶺、大別山以南,雲貴高原以東的中國南方山地,降水豐沛,暴雨或臺風雨來勢猛烈,引起泥石流泛濫成災,特點是江西、廣東、福建、臺灣和海南島一帶山地,歷史上均曾發生災害性泥石流。近年來,由於東部山區人類生產活動的加劇,泥石流災害有加重之勢。