中國是多湖泊國傢,面積在1平方公裡以上的天然湖泊即達2800多個,總面積約8萬平方公裡,其中淡水湖泊面積為3.6萬平方公裡,占總面積的45%左右。

中國湖泊根據各地民族語言的譯音和習慣稱謂共約有30種。一般在太湖流域稱蕩、漾、塘和氿;松遼地區稱泡或鹹泡子;內蒙古稱諾爾、淖或海子;新疆稱庫爾或庫勒;西藏稱錯或茶卡。

分佈和形態特徵 中國國湖泊分佈范圍廣而不均勻,東起東經132°20′的興凱湖(中、俄界湖),西至東經78°50′的班公錯;北自北緯48°57′的呼倫湖,南到北緯23°25′的大屯海。東部平原和青藏高原形成2大稠密湖群。內蒙古高原、雲貴高原、柴達木盆地和準噶爾盆地湖泊分佈亦多。但長江上遊、珠江流域和浙閩丘陵等地區湖泊寥寥無幾。按湖泊的地理位置,可將中國湖泊分為東北、(內)蒙(古)新(疆)、青藏、東部和雲貴5大湖區。

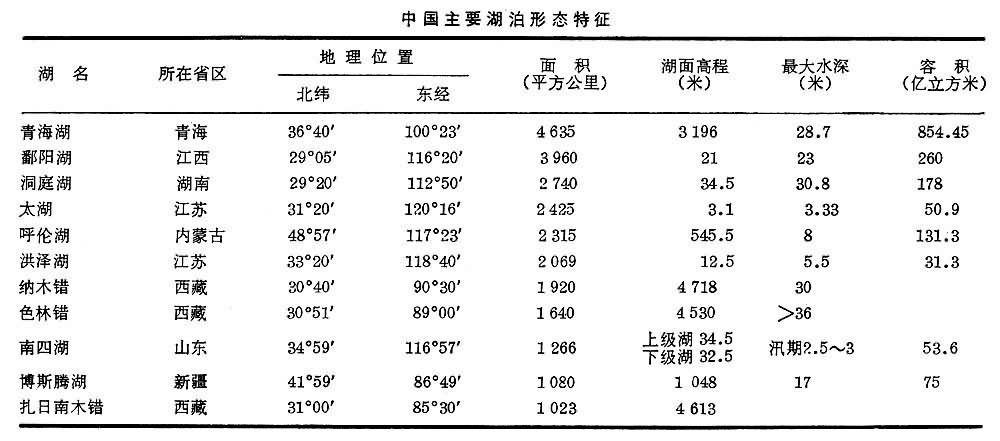

中國絕大部分湖泊屬中、小型、面積大於1000平方公裡的共11個(見表)。最大淡水湖泊為鄱陽湖,最大咸水湖是青海湖,最大鹽湖是察爾汗鹽湖。藏北的青蛙湖湖面海拔5644米,是世界上海拔最高的咸水湖。海拔5386米的森裡錯,則為世界海拔最高的淡水湖。海拔最低的湖泊是新疆吐魯番盆地的艾丁湖。湖底海拔-155米。青藏湖區是世界上海拔最高的湖區。中國最深湖泊是位於長白山主峰白頭山上的天池(見白頭山天池),湖水深度最大達312.7米,也是中、朝兩國的界湖。

中國主要湖泊形態特征

構造差異 中國東部平原屬地殼下沉地區,區內淡水湖泊較集中,分佈有鄱陽湖、洞庭湖、太湖、洪澤湖和巢湖等中國著名5大淡水湖泊。湖盆多呈碟狀,平均水深約3米,為典型的淺水型吐吞湖泊。一般均具有調節江、河洪枯的能力。河流泥沙對湖泊演變影響顯著;西部青藏湖區為強烈的地殼隆起區,海拔多在4000米以上,區內湖泊類型多樣,以沿構造斷裂帶形成的構造湖為主,並有冰川湖、巖熔湖及堰塞湖等。湖泊水深多在數十米以上,呈封閉性或半封閉性弧立分佈,主要靠冰雪融化和降水補給。近期變遷表現為幹化和退縮及大量山地碎屑物質的充填,湖水清澈,許多大湖透明度均在10米以上;東北湖區則多火山堰塞湖;蒙新湖區多風蝕窪地湖;而雲貴湖區則多構造斷陷湖。

地帶性 中國湖泊分佈具有地帶性特色。東部平原湖區入湖河流源遠流長,湖泊補給水源豐富,且河、湖水量交換強烈,湖水礦化度低,大部分小於200毫克/升。個別湖泊甚僅有30~40毫克/升,主要屬重碳酸鈣型水。青藏、蒙新湖區氣候幹燥,湖泊大多為內陸河流的尾閭。湖水礦化度大多在1~2克/升,如青海湖為12.94克升。個別湖泊甚可達400~500克/升,因此成為中國鹽湖(包括咸水湖)最集中區域;同時,由於一些湖泊入湖河流的變遷改道,遊移性湖泊在這2個湖區亦有零星分佈,如新疆的瑪納斯湖即屬此例。

資源 中國湖泊的自然資源極為豐富。東部湖區富於灌溉、航運、養殖之利和灘地資源。湖泊水生動、植物種多量大,水生維管束植物即達90種以上,產量高,用途廣泛。中國湖泊中魚類有200種以上,具有經濟價值的魚類有110餘種。鯉、鯽是最常見或最主要的魚類。青、草、鯉、鳙、魚是中國特有的經濟魚類,在淡水湖泊中分佈廣泛。魴、鯿、鲌、鱖、銀魚等是中國東部平原地區湖泊中的名貴魚類,產量甚豐。青藏地區湖泊中的裸鯉,東北地區湖泊中的狗魚、銀鯽及雲貴地區湖泊中的金線魚、弓魚等,亦均屬上等魚類或名貴魚類,產量均占一定比重。此外,湖泊中棲息的水禽和淡水湖泊中盛產的蝦、蟹、貝類,亦為經濟價值較大的資源。西部青藏、蒙新湖區的咸水湖和鹽湖,占湖泊總面積的一半以上,蘊藏豐富的鹽類礦產資源。區內鹽湖除蘊藏大量食鹽、芒硝、石膏、天然堿等固體鹽礦原料外,甚或富集有硼、鋰、鉀、鎂等多種液體礦床,銣、銫、溴、碘等元素亦具相當數量。有些高原與山區的湖泊蘊藏極大水力資源,滇池和鏡泊湖的水能早已開發,興建中的雲南洱海發電站,發電能力超過上述兩湖之總和。臺灣省日月潭的發電能力亦在幾萬千瓦以上。西藏自治區的羊卓雍錯與雅魯藏佈江的直線距離僅8~10公裡,但湖面高出江面840餘米,無疑為水力資源開發潛力很大的湖泊。此外,有不少湖泊風景秀麗,如西湖、太湖、洱海和天池等。