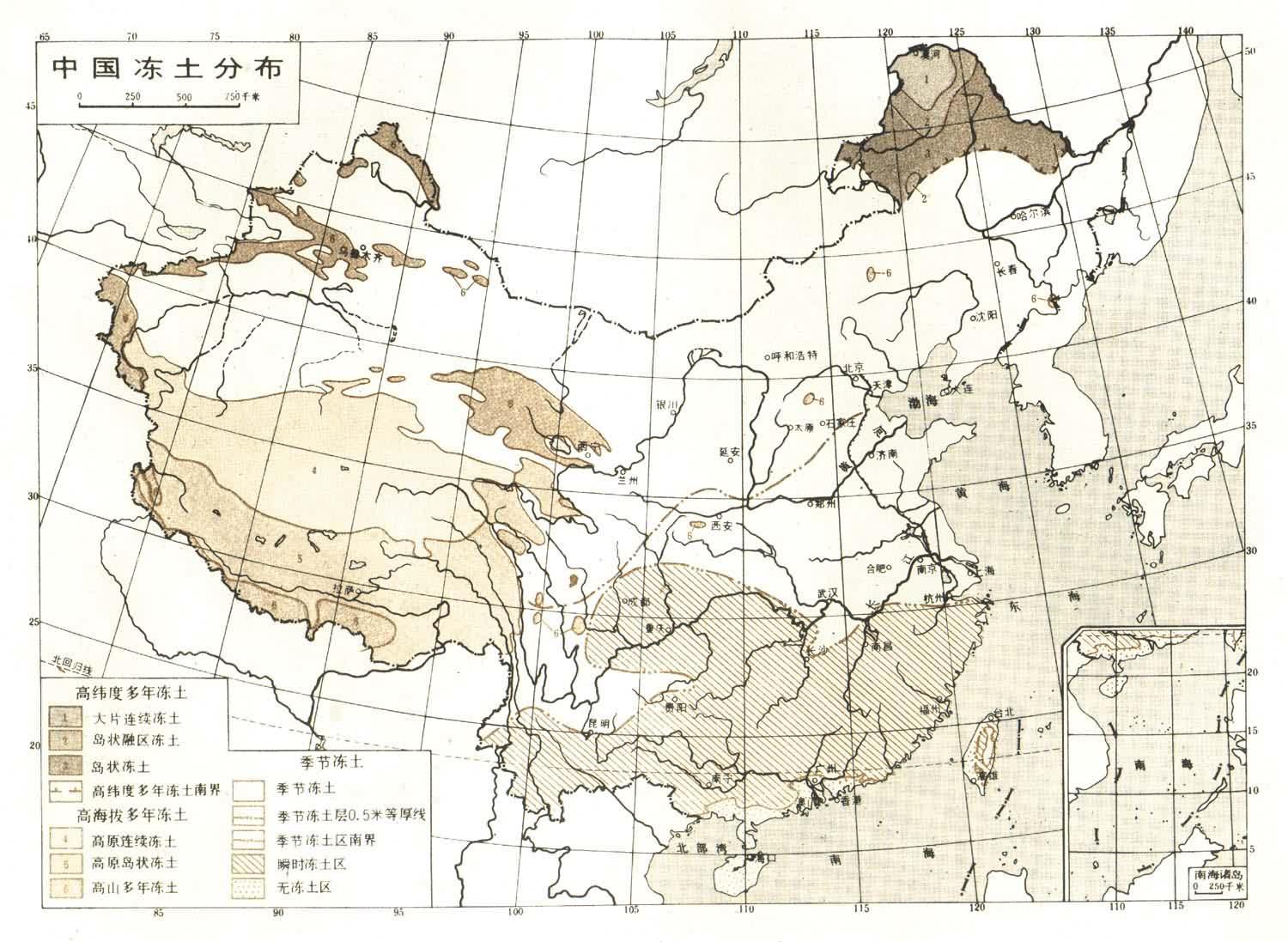

中國凍土可分為季節凍土和多年凍土。季節凍土占中國領土面積一半以上,其南界西從雲南章鳳,向東經昆明、貴陽,繞四川盆地北緣,到長沙、安慶、杭州一帶。季節凍結深度在黑龍江省南部、內蒙古東北部、吉林省西北部可超過3米,往南隨緯度降低而減少。多年凍土分佈在東北大、小興安嶺,西部阿爾泰山、天山、祁連山及青藏高原等地,總面積為全國領土面積的1/5強。有人提出中國凍土分為多年凍土(2年以上)、季節凍土(1月以上)、暫態凍土(小於1月),其區劃前提分別為年均地面溫度、最低月月均地面溫度、極端最低地面溫度等於或低於0℃。瞬時凍土南界大致與北回歸線一致。多年凍土主要特征如下。

分佈 中國多年凍土又可分為高緯度多年凍土和高海拔多年凍土,前者分佈在東北地區,後者分佈在西部高山高原及東部一些較高山地(如大興安嶺南端的黃崗梁山地、長白山、五臺山、太白山)。

①東北凍土區為歐亞大陸凍土區的南部地帶,凍土分佈具有明顯的緯度地帶性規律,自北而南,分佈的面積減少。本區有寬闊的島狀凍土區(南北寬200~400公裡),其熱狀態很不穩定,對外界環境因素改變極為敏感。東北凍土區的自然地理南界變化在北緯46°36′~49°24′,是以年均溫0℃等值線為軸線擺動於0℃和 ±1℃等值線之間的一條線。

②在西部高山高原和東部一些山地,一定的海拔高度以上(即多年凍土分佈下界)方有多年凍土出現。凍土分佈具有垂直分帶規律,如祁連山熱水地區海拔3480米出現島狀凍土帶,3780米以上出現連續凍土帶;前者在青藏公路上的昆侖山上分佈於海拔4200米左右,後者則分佈於4350米左右。青藏高原凍土區是世界中、低緯度地帶海拔最高(平均4000米以上)、面積最大(超過100萬平方公裡)的凍土區,其分佈范圍北起昆侖山,南至喜馬拉雅山,西抵國界,東緣至橫斷山脈西部、巴顏喀拉山和阿尼馬卿山東南部。在上述范圍內有大片連續的多年凍土和島狀多年凍土。在青藏高原地勢西北高、東南低,年均溫和降水分佈西、北低、東、南高的總格局影響下,凍土分佈面積由北和西北向南和東南方向減少。高原凍土最發育的地區在昆侖山至唐古拉山南區間,本區除大河湖融區和構造地熱融區外,多年凍土基本呈連續分佈。往南到喜馬拉雅山為島狀凍土區,僅藏南谷地出現季節凍土區。

中國高海拔多年凍土分佈也表現出一定的緯向和經向的變化規律。凍土分佈下界值隨緯度降低而升高。二者呈直線相關。凍土分佈下界值中國境內南北最大相差達3000米,除阿爾泰山和天山西部積雪很厚的地區外,下界處年均溫由北而南逐漸降低(由-3~-2℃以下)。西部凍土下界比雪線低1000~1100米,其差值隨緯度降低而減小。東部山地凍土下界比同緯度的西部高山一般低1150~1300米。

影響凍土分佈的區域性因素很多。青藏高原沿活動斷裂常形成融區(道),這些融區將連續凍土切割成片狀分佈。坡向和坡度的差別,往往使山地凍土具有明顯的非對稱性,如在西部高山高原,南北坡凍土下界相差200~400米。

溫度與厚度 中國多年凍土屬於溫度較高、厚度不大的多年凍土。東北地區多年凍土的年均溫度(指地溫年變化層底部的溫度)大多在-1.5~0℃,最低-4.2℃;緯度降低1度,年均地溫升高0.5℃左右;地溫年變化深度12~16米。凍土厚度亦隨緯度降低而減小,最厚達百米,大多在50米以下。低窪處凍土比高處溫度低、厚度大,有別於一般隨地勢增高凍土溫度降低和厚度增大的特點,這是東北凍土的典型特征。在西部高山、高原凍土區,海拔每升高100米,凍土溫度降低0.6~1.0℃,厚度增加十幾米至30米不等;地溫的緯向變化與東北大致相同;年均溫度最低-5~-4℃,厚度達一二百米;地溫年變化深度由6~7米至17米不等;南北坡年均地溫差2℃左右,凍土厚度50~80米,細顆粒凍土層溫度比粗顆粒土低,在高原上要差1~3℃。

季節凍結與融化 按年均地溫分類,中國多年凍土區的季節凍結和融化應屬過渡、半過渡及長期穩定類型,對於東北區以前兩者為主,對於西部凍土區以後兩者為主。

中國動圖分佈

中國動圖分佈

季節融化層大多與多年凍土層相銜接,在多年凍土南界和下界附近及凍結層上水凍不透的地段會出現不銜接。最大季節融化深度在細顆粒土中為0.5~2.5米,東北和西部凍土區相差無幾,但在基巖裸露的山坡和山頂,東北達8~10米,高原上隻有3~4米。季節凍結層主要分佈在融區內,最大凍結深度2~8米不等。季節凍結和融化層與凍結層上水之間有密切的、特殊的動力聯系,是凍土區各種凍土現象的發育、工程建築物凍害及北方許多農田春澇產生的直接原因。

地下冰 中國多年凍土層中地下冰分佈廣泛。其分佈也呈現一定的地帶性規律,隨年均地溫降低,土的含冰量和地下冰厚度有增加的趨勢。但其地域分異規律卻受地形、巖性和含水量等區域因素制約。在植被茂密、地表潮濕的緩陰坡(青藏公路沿線坡度小於10°)和山間窪地,含水量很大的湖相沉積和坡積(包括泥流堆積)粉、粘粒為主的細顆粒土或泥炭層中,常發育有厚度幾十厘米至6~7米的厚冰層,頂面大多平行地面,埋深與最大季節融化深度幾乎一致(幾十厘米至1~2米)。水平厚冰層主要發育在地溫年變化層之內,往下迅速變薄。成因類型有分凝冰、膠結—分凝冰,前者發育在後生型冰土層中,後者形成於後生、共生兼有的復式凍土層中。在凍脹丘中發育有侵入冰和分凝冰。在砂卵礫石層及碎屑層中,地下冰多為膠結或膠結—分凝類型,常構成礫巖狀構造凍土,間有層狀、網狀、包裹狀構造凍土。在天山冰磧層中發育有厚達百米、含冰量很大且垂向分佈均勻的共生凍土層。此外,天山的冰磧層裡發現有埋藏冰,大興安嶺古石海中在苔蘚層下即見塊石間有地下冰。在基巖中地下冰常沿裂隙呈脈狀分佈,大興安嶺冰脈寬達15~20厘米,延伸至地下50餘米。中國凍土區至今尚未發現如西伯利亞和北美所見到的大型冰楔和冰脈。

凍土現象 中國凍土現象種類繁多,有熱融滑塌、熱融沉陷、熱融湖、融凍泥流、凍脹丘、冰椎、多邊形土、石海和石流、石冰川等等,以熱融滑塌、暖季時發生的隆脹丘更具特色。

凍土現象的分佈和組合具有一定的緯度和垂直地帶性規律,如以寒凍風化為主要營力而產生的凍土現象石海、石流等,隨海拔、緯度增高而發育;熱融沉陷作用隨海拔、緯度降低有所增強;凍脹丘、冰椎普遍發育在山麓、溝地和河谷地帶。

多年凍土形成時代 中國多年凍土在晚更新世冰期時分佈廣泛,且規模較現代大。但對晚更新世以來的凍土存在不同意見。對於青藏高原,一種意見認為晚更新世凍土在全新世高溫期消融殆盡,現代凍土形成於新冰川期(距今3000年);另一意見認為在高溫期僅上部有過消融,新冰川期時凍土又有新的增長。對於東北區凍土,目前認識較傾向於高溫期時上部凍土局部有過消融,局部地方可能融透,小冰期時又有增長。新老凍土疊加的凍土層與單一新凍土層(距今3000年以來形成的)的界線,大致與現今大片連續凍土區南界相當。

中國東北地區多年凍土退化尤為顯著,已影響到林區生態平衡,但並不排除在現代氣候條件下,適宜的地方仍會有新凍土生成。對於青藏高原的凍土除退化的看法外,尚有認為青藏高原凍土正處在新的形成與發展階段。