中國是世界中、低緯度山嶽冰川最發達的國傢。在中國西部的許多高山和青藏高原,發育有千萬條冰川,是內陸乾旱地區的重要水資源,也是亞洲諸大河的發源地。

生成 冰川是氣候的產物。相當數量的降雪與嚴寒的低氣溫是冰川發育的主要因素,山嶺的高低、位置、規模和地形直接或間接影響冰川的分佈、形態和其他特徵。

中國西部以海拔4000~5000米的青藏高原為基礎,形形成一系列高大山脈,有數百座海拔超過6000米以上的高峰,高大的海拔和山勢所提供的高山雪線以上的廣大高山面積是冰川發育的基本條件。據烏魯木齊河源天山站(海拔3588米)和祁連山大雪山站(海拔4250米)記錄的年均溫分別為-5.3℃及-7.0℃,全年有8個月為負溫,冰川上雪線附近的年均溫更低至-10℃和-13℃。在慕士塔格山的冰川雪線上更可抵達-15℃。祁連山東段、天山西段、珠穆朗瑪峰北坡冰川上雪線附近推測其年均溫亦低達-10~-8℃。所以,中國西北的冰川就溫度條件而言類似亞極地冰川,而不同於一般的溫帶冰川。

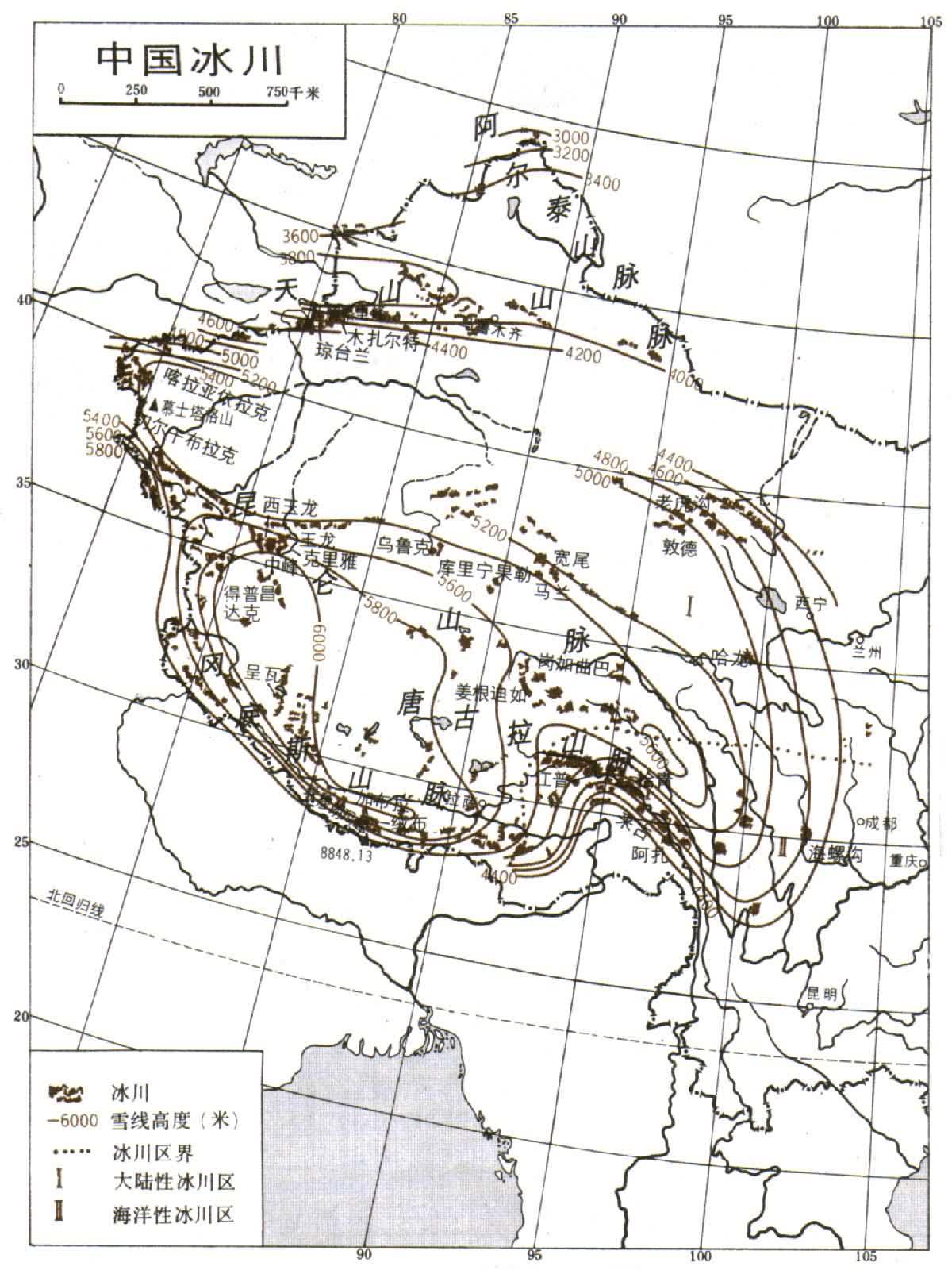

大陸性氣候使中國西部雪線高原普遍高於世界同緯度其他山地,而且地區變動幅度也較大。最低的雪線出現在最北的阿爾泰山,海拔為3000米,最高的雪線出現於珠穆朗瑪峰北坡高達6200米的地方,是北半球最高的雪線。雪線高度等值線則大體以青藏高原西南部為中心,呈不規則的橢圓形向邊緣山地逐次降低。值得註意的是青藏高原東南部,雅魯藏佈江大拐彎附近的雪線高度比西藏西部同緯度山地低1500米左右。

珠穆朗瑪峰的絨佈冰川

珠穆朗瑪峰的絨佈冰川

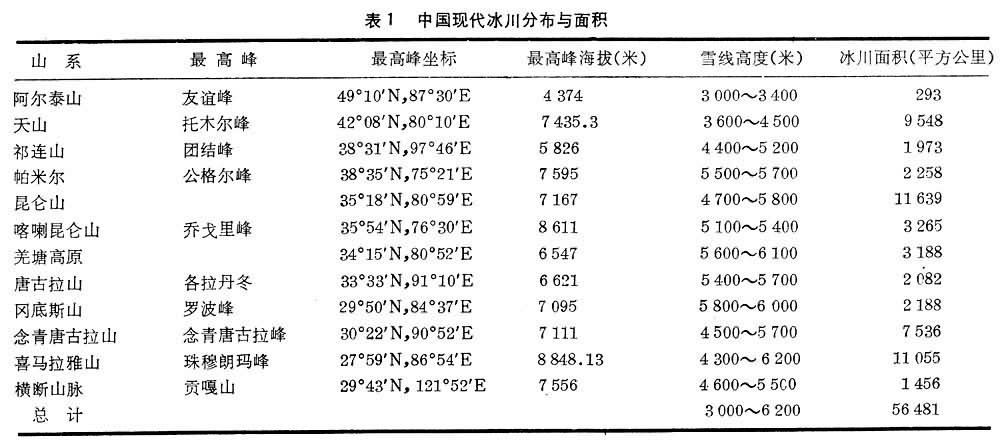

分佈 中國冰川的分佈北起阿爾泰山(北緯49°10′),南到雲南的玉龍山(北緯27°03′),東自四川松潘的雪寶頂(東經103°55′),西達帕米爾的邊境。20世紀80年代冰川面積達5.65萬平方公裡,分佈在12個山區(表1),規模較大的冰川區多分佈在青藏高原邊緣山地,如昆侖山、喜馬拉雅山、念青唐古拉山、喀喇昆侖山和天山。高原內部山地的冰川規模較小,多以突出高峰或山頂夷平面為中心形成孤立的冰川群。

表1 中國現代冰川分佈與面積

①祁連山是中國研究冰川最早而較深入的地區,全山系的冰川均已編成目錄,冰川總面積1973平方公裡。主要分佈在疏勒南山、土爾根達坂和走廊南山,以小型冰川居多,冰川平均面積僅0.69平方公裡,冰川末端終於海拔3860~4800米。其中最大的冰川是土爾根達坂山的一個平頂冰川,面積達57.07平方公裡。②天山山脈的冰川面積約為1.574萬平方公裡。其中,中國境內的天山冰川為9548平方公裡,約占全山脈冰川的2/3,而且主要集中在汗騰格裡山匯及其東側的哈爾克山,為塔裡木河水系和伊犁河的主要發源地。該地區擁有許多長度20公裡以上的大山谷冰川,末端下降至海拔3000米以下,冰川槽谷寬深,源頭以冰雪崩補給為主,冰舌表磧滿佈,冰下水系發育。完全在中國境內的最大冰川為土蓋別裡齊冰川,長37.8公裡,面積338平方公裡,末端降至2750米。天山東段冰川特點類似祁連山的冰川。③昆侖山是中國最大的冰川區,冰川面積約占全國冰川面積的1/5,其中72%集中在喀拉喀什河峽谷與克裡雅河之間的山地,僅東經79°30′~81°40′的200公裡范圍內就擁有3300平方公裡的冰川,長度10~30餘公裡的山谷冰川有33條,冰川末端下伸到4600~5500米的山麓,冰川融水灌溉塔裡木盆地南緣綠洲。昆侖山中、東段冰川分佈散漫,規模小,數量少。④喜馬拉雅山冰川面積達3.32萬平方公裡左右,北麓中國境內約占1/3。珠穆朗瑪峰周圍5000平方公裡范圍內的冰川達1600平方公裡,長10公裡以上的冰川有18條(北坡10條)。冰塔林普遍發育於大冰川冰舌區,末端下伸到海拔3600~5400米。最大的冰川稱絨佈冰川,長22.20公裡,面積56.89平方公裡,末端降至5154米。希夏邦馬峰冰川呈放射狀分佈,亦有若幹長大的冰川。⑤念青唐古拉山是青藏高原東南部最大的冰川區,冰川面積7536平方公裡,其中5/6集中在東段,南北坡分佈極不對稱,90%的冰川位於迎風的南坡,長10公裡以上的冰川達27條,許多冰川末端已伸入森林帶,該地區是中國主要的季風海洋性冰川區,最大冰川為卡欽冰川,長33公裡,末端下降至2530米。⑥此外,在阿爾泰山脈的友誼峰、奎屯峰,喀喇昆侖山脈的喬戈裡峰附近,唐古拉山脈,岡底斯山脈及川西滇北山地也有冰川分佈。其中喬戈裡峰西側的音蘇蓋提冰川長41.5公裡,面積329.83平方公裡,是中國最大的冰川(中國若幹著名冰川詳見表2)。

表2 中國若幹著名冰川

中國冰川

中國冰川

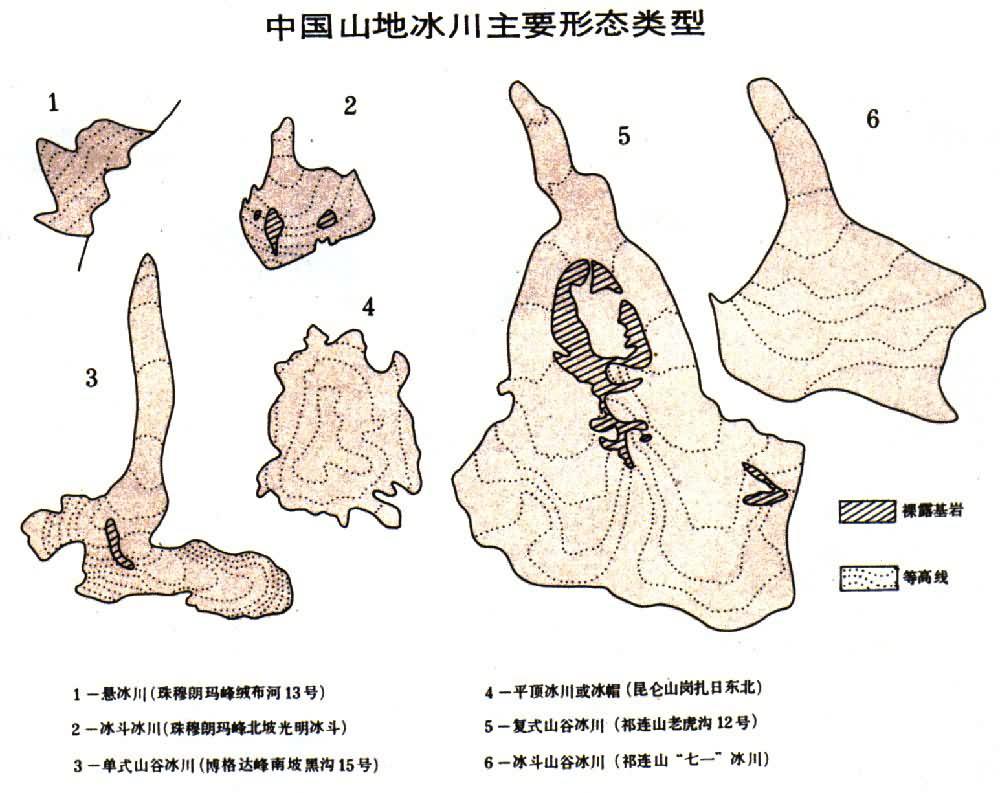

類型 中國的冰川都是山嶽冰川,包括有:

①懸冰川。懸掛在山脊上的小型冰川,沒有粒選滂和明顯的冰舌,面積一般為0.5平方公裡左右,是中國冰川數量最多的一類。②冰鬥冰川。比懸冰川稍大,形似圍椅狀的冰川。具有明顯的粒選滂(凹地),或有短而不明顯的冰舌,後壁陡峭而底部較緩,其長寬比大致相當,一般面積0.5~2.0平方公裡。在冰鬥口往往保存有反向坡(冰坎)和小湖。③山谷冰川。沿谷地流動的冰川。常構成冰川群的主體,由以積累為主的粒雪區和以消融為主的冰舌區兩部分組成,兩者之間就是雪線所在。大冰川的冰舌長度大大超過粒選滂地的長徑。根據粒選滂和冰舌規模和組合形態,往往又可分為復式山谷冰川、雙支冰川、峽谷式山谷冰川、寬尾冰川和樹枝狀冰川等。山谷冰川是山嶽冰川中規模最大、冰層最厚(百米至數百米)、刨蝕能力最強的冰川,可將大量巖屑搬運到冰舌前端,堆積成各種形態的冰磧壟。④平頂冰川。是發育在山頂夷平面或高出雪線的平緩穹窿山頂的冰川。冰面平坦而潔凈,一般面積為10平方公裡左右,流動緩慢,其邊緣有時伸出若幹短促的冰舌。規模大的平頂冰川,冰層增厚,冰面形態不完全反映下伏地形的形態,成為山地冰帽。

此外,還有許多過渡類型的冰川,如冰鬥山谷冰川等。

大陸性冰川與海洋性冰川 中國冰川可分為大陸性冰川與海洋性冰川兩大類。前者是在大陸性氣候條件下形成的冰川,數量多,分佈廣,約占全國冰川面積的80%以上,主要特點是積累量與消融量少,氣溫低,雪線位置高,成冰作用以滲浸—凍結為主,局部出現冷滲浸—重結晶成冰,冰川冰為負溫,流動緩慢,冰川地質地貌作用較弱。祁連山、天山、昆侖山、帕米爾等山區的冰川為其代表。後者是在季風海洋性氣候條件下形成的冰川,又稱季風海洋性冰川,在中國限於西藏東南部山地和橫斷山區,面積不足中國冰川的20%,其特點是積累與消融較多,雪線位置較低,氣溫較高,成冰作用以暖滲浸—重結晶為主,冰川溫度接近於0℃,流動較快,冰川地質地貌作用較強。

中國山地冰川主要形態類型

中國山地冰川主要形態類型

冰川的物理性質 融水下滲並凍結的過程是大陸性冰川普遍存在的雪變質成冰過程的基本模式,即滲浸—凍結作用。隻有在某些冰川補給物質較多的粒選滂的中上部,粒雪層大部分處於負溫的條件下,在雪層自重壓力下重結晶成冰,這一過程就是冷滲浸—重結晶作用。季風海洋性冰川由於雪層較厚(超過10米),氣溫較暖(零度左右),充足的融水可滲入整個粒雪層的孔隙,其成冰過程為暖滲浸—重結晶作用。

中國大部分冰川活動層的溫度相當低,最低值多出現在4~8米深處,最低溫介於-12.8~-3.5℃,後者已接近極地冰川的溫度,而少數海洋性冰川的冰溫一般均接近0℃左右。

中國大多數冰川流動緩慢,一般長不及10公裡的冰川表面平均流速不超過30米/年,比世界其他中、低緯度山地冰川小得多。唯有西藏東南部等山地的季風海洋性冰川流動較快,比同規模的大陸冰川快數倍乃至10倍。

中國冰川積累、消融的特點是:①積累主要靠暖季(5~9月)的頻繁降水,而暖季也是一年裡冰川消融最強的季節。②大陸性冰川積累、消融和物質平衡都是低水平的,大部分積累區年積累量介於300~600毫米左右,西藏東南部海洋性冰川上則可達2500毫米。冰川消融主要靠太陽輻射(80%),次為冰面與空氣下墊面間的亂流交換熱,而凝結潛熱甚少。一般冰川年最大消融深度為1000~2500毫米(水柱),少數大冰川和海洋性冰川可超過3500毫米。由於積累量和消融量都不大,除少數海洋性冰川外,中國冰川物質平衡水平一般不超過收支平均的1000毫米/年。祁連山、天山等山區20世紀70年代中期以來,負平衡的趨勢有所減緩,而正平衡的年份連續出現和增多。

冰川變化 全新世以來,隨全球性氣候波動,冰川具有多世紀和世紀內的變化。距今不久的17~19世紀中葉有一次全球性的冰川前進,通稱小冰期,這次冰川前進使中國西部冰川末端前普遍留下2~3列終磧壟。在近世紀內的變化中,自19世紀末以來,冰川有較普遍的後退,20世紀50~60年代初考察報告所提到的冰川均處於衰退狀態。但在衰退的總趨勢中時或出現小的前進波動,如70年代以來已發現有若幹冰川的雪線位置較60年代下降,物質平衡出現正值,有不少的冰川明顯前進。據祁連山22條冰川末端資料,20年來(1956~1977),東段冰川平均後退12.5~22.5米/年,西段僅1.2~7.1米/年,近年來後退已減緩,其中重點觀測的4條冰川物質平衡均連續出現正值。天山烏魯木齊河源1號冰川從1959~1968年間的物質平衡曾有過三次正負值交替出現的現象。1962~1973年末端平均後退6.9米/年。汗騰格裡山匯木紮爾特冰川自1909~1959年末端平均後退15米/年,到1964~1978年後退減為2米/年,甚至有些冰川在前進(如柯契卡爾冰川等)。在西昆侖山也發現若幹冰川在前進,其中泉水溝冰川從1968~1976年平均前進15.5米/年。阿尼瑪卿山有若幹冰川處於明顯前進狀態,其中哈尤冰川1966~1981年的15年間共前進瞭790米。珠穆朗瑪峰北坡的冰川較穩定,50餘年來其末端無明顯變化,而冰面卻較顯著變薄。總之,中國冰川多數仍處於後退狀態中,但其速度趨於減緩,並有若幹冰川在明顯前進,估計處於前進情況的冰川今後可能還會增多。