寒潮是中國冬半年(9月~翌年5月)危害較大的災害性天氣。當聚集在高緯地區的強大的冷空氣迅速向南移動並侵入中國時,常使沿途劇烈降溫,並造成大風、雨雪等天氣。中國中央氣象臺從全國大範圍的角度出發,用日均溫的過程總降溫高於10℃和溫度負距平(低於平均值的數值)的絕對值高於5℃,或者過程總降溫高於7℃和溫度負距平的絕對值高於3℃作為標準,根據寒潮影響地區的大小,分別定義全國性寒潮和區域性寒潮。

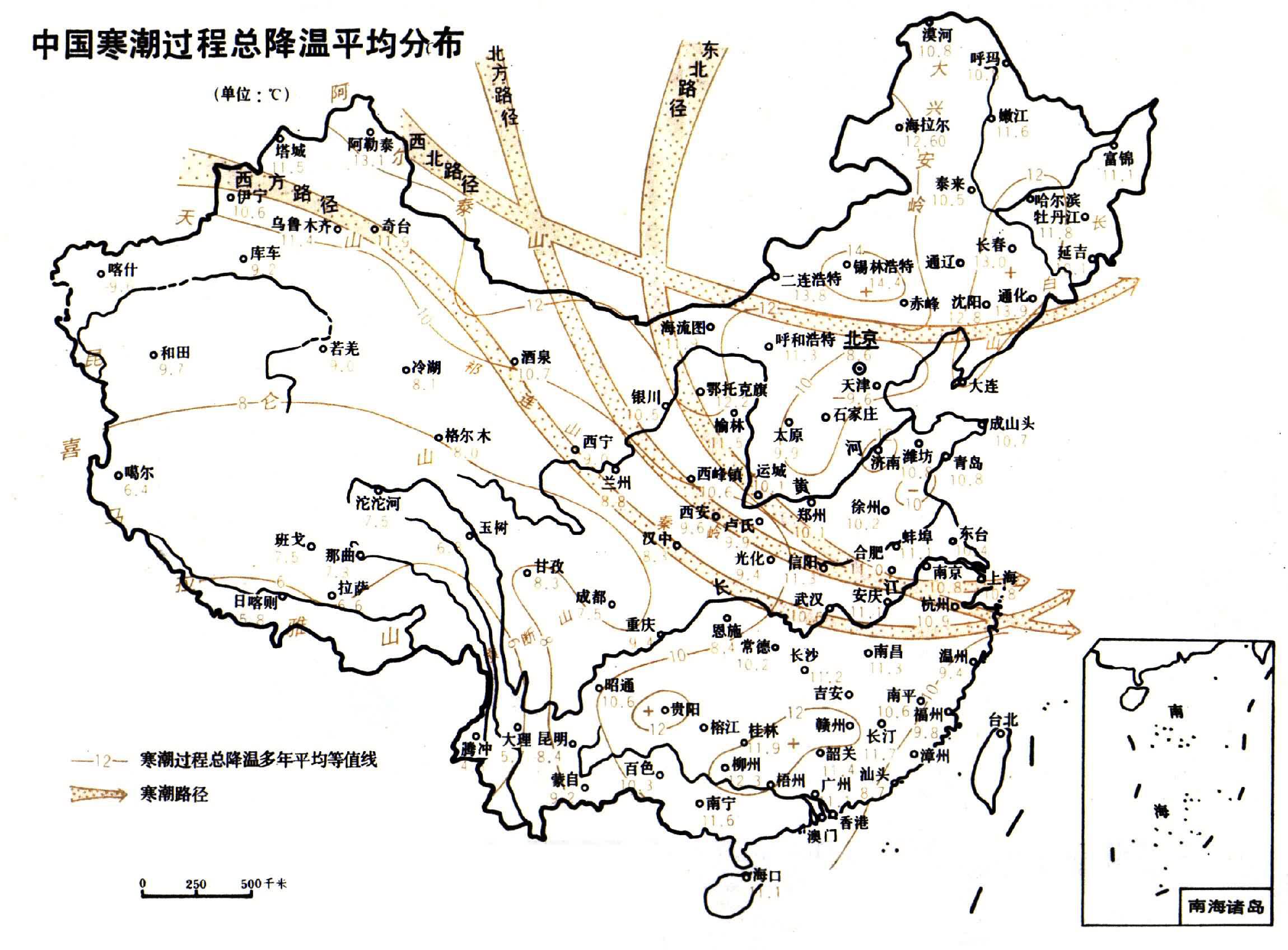

寒寒潮路徑 寒潮的爆發在低層大氣中表現為冷性高壓的加強南下。侵入中國的寒潮對應的地面冷高壓路徑可分為西方、西北方、北方、東北方4種。其中以西北路徑為最多,約占60%,其冷高壓主要來自新地島以西的北冰洋上空,勢力一般較強;其次為北方路徑,占19%,冷高壓從太梅爾半島附近南下,經蒙古西部進入中國,勢力也較強;再次為西方路徑,占15%;其他路徑(包括混合路徑)占7%。(見圖)

中國寒潮過程總降溫平均分佈

中國寒潮過程總降溫平均分佈

影響地區與頻率 在中國由寒潮所引起的降溫分佈受地形的影響很大。1955年秋季~1975年春季期間,青藏高原及其周圍邊緣地區受寒潮的影響較弱,尤其是高原東南部背風坡,過程降溫值平均僅4~6℃,而青藏高原外圍較遠的北面、東面和東南面所受的影響都較強;位於太行山東側、燕山南側平原上的北京、保定、石傢莊一帶,降溫明顯偏小。一般而言,寒潮對北方的影響強於南方,西北、華北、東北的北部是受寒潮影響較強的地區,過程降溫值平均12~14℃;但江南的南部到華南北部的南嶺一帶,寒潮降溫卻達到和三北北部相同的強度,平均為12~13℃,1955年秋季~1975年春季降溫最大的一次,南嶺一帶甚至比北方還強,達25℃。

平均而言,中國每年出現寒潮的次數約為6次,但各年差異很大,寒潮出現次數最多的年度達10次,而出現最少的年度僅2次。影響中國的寒潮主要出現在10月~翌年4月,9月和5月很少。各月出現寒潮的總次數,以11月最多,共25次,約占1/6,即平均每年有一次;12月22次;1月18次;2月21次;3月和4月均為20次;10月15次;5月6次和9月4次。夏季不能形成寒潮。

後果 寒潮的侵襲,往往在不同地區造成不同程度的災害。急劇的降溫往往帶來凍害、低溫冷害,尤其在中國南方,常使越冬作物及耕牛凍死;寒潮影響到南嶺以南,又使熱帶經濟作物遭受嚴重的、甚至毀滅性的災害。寒潮帶來的秋季早霜凍、春季晚霜凍對農業生產危害亦很大,春季寒潮容易造成倒春寒。寒潮地面冷高壓南下常常造成大范圍大風,陸上最大風力有時達10級左右,海上則超過10級。大風常吹翻船隻,房屋、通迅設備等遭破壞,而以渤海的風暴潮危害更大。當寒潮襲擊並伴有暴風雪時,對北方廣大牧區的放牧威脅嚴重。有時寒潮伴有大范圍大雪或局部暴雨;在寒潮冷鋒附近或寒潮過後低溫持續時間內,在黃河以南地區可能會出現凍雨(又名雨淞),給交通、通迅、工業等帶來很大災害。

由於地形作用及海陸分佈的熱力影響,冬季在歐亞大陸東岸形成大氣對流層中穩定而強大的東亞大槽(低氣壓槽),中國正位於槽後,強的西北氣流常引導低層高緯冷空氣由西伯利亞南下入侵中國,而冬季的西伯利亞是北半球最寒冷的陸地,因此,侵入中國的冷空氣常常很強,其中多已達到寒潮的強度,使中國冬季成為北半球同緯度最冷地區。