安徽省省會,綜合性工業城市,中國建設中的科教基地。位於省境中部。轄4區及長豐、肥東、肥西3縣。面積7266平方公裡,人口380.88萬;其中市區面積458平方公裡,人口100.2萬。合肥為歷史悠久的名城。秦置合肥縣,因東淝河與南淝河於雞鳴山東麓匯合而得名。隋為廬州治,故又稱廬州。曆唐、五代、宋、元、明、清,合肥均為廬州政治、經濟和文化中心。1945年抗日戰爭勝利後一度為省會。1949年劃城郊置市,為皖北行署駐地。1952年改為省會。

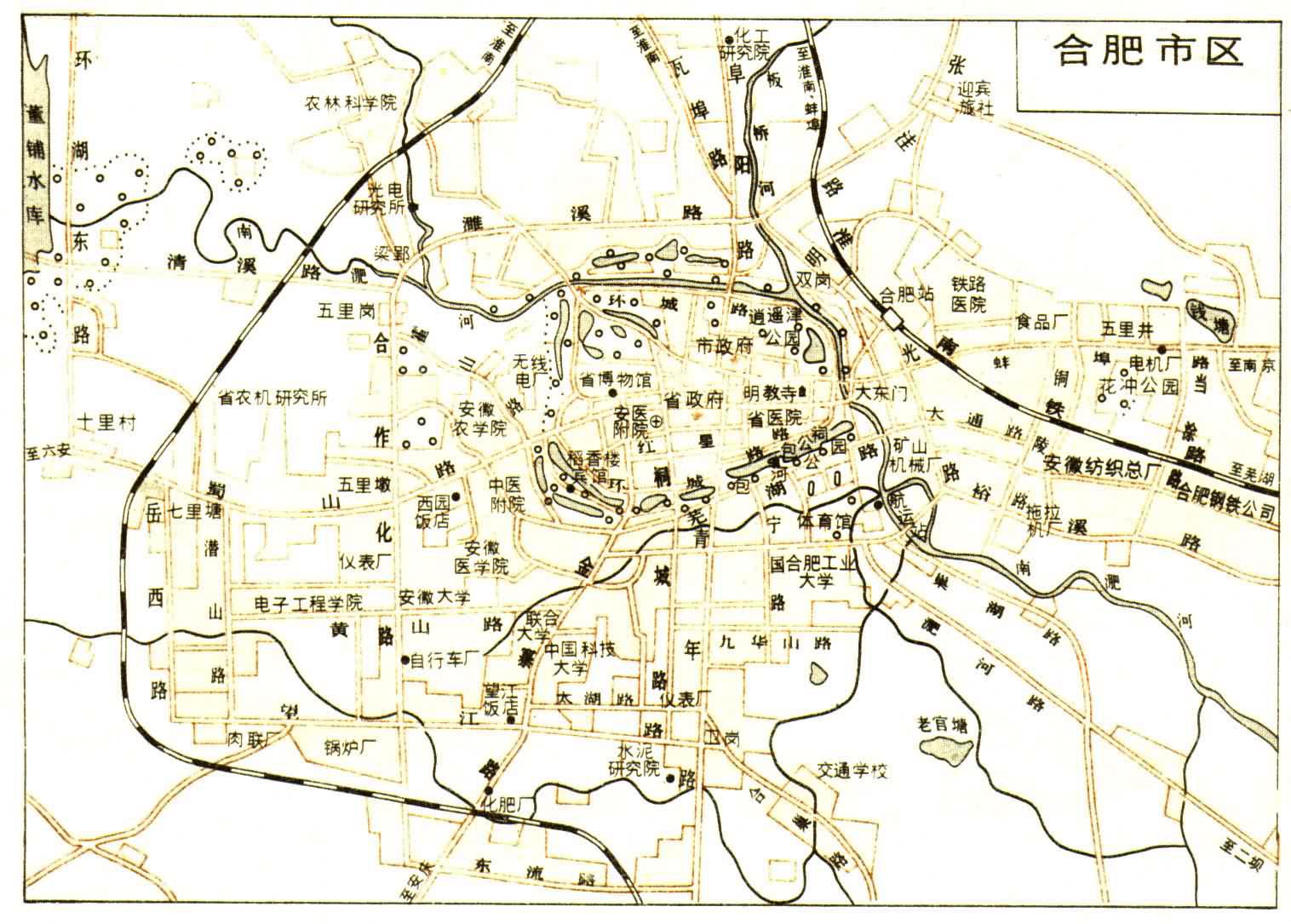

合肥市區

合肥市區

中國科技大學教學樓

中國科技大學教學樓

市境位於長江、淮河之間,居合肥盆地中部。境內崗丘起伏。地勢西北高東南低。屬北亞熱帶季風氣候,兼有南北過渡特點。年均溫15.7℃,無霜期226天,年降水量1000毫米。適宜水稻、小麥、豆類等生長。市屬各縣是省內重要稻、麥、棉及花生基地。

20世紀50年代以前,市內僅有幾傢手工卷煙、碾米、榨油作坊及1座小發電廠。50年代以來已建立機械、紡織、食品、化工、鋼鐵、電子、建材、電力等工業部門。現正以發展電子、儀表工業為重點,相應發展輕紡、食品等工業。交通位置重要,自古有“江南之首、中原之喉”,“淮右襟喉,江南唇齒”之稱。陸路交通四通八達。有淮南鐵路北通蚌埠市和淮南市,分別與津浦、阜淮兩鐵路相接;南連二壩,渡江達蕪湖,與長江航運和寧蕪、蕪銅、皖贛鐵路相通。合(肥)九(江)鐵路全長347公裡,將於1995年通車。合肥又是省內公路中心,有6條幹線通往省內外各地,其中合肥—南京為高等級公路。合肥機場辟有通往北京、上海、武漢、成都、鄭州、廣州、杭州、溫州及省內屯溪、阜陽等地的航空線。合肥是安徽省文化中心和建設中的全國科教基地,有中國科技大學、安徽大學、合肥工業大學、安徽醫科大學及安徽農學院等高等學校16所,並有中國科學院合肥分院、通用機械研究所、水泥研所院等國傢和省屬研究機構77所。城市職能分工已初步形成。市區中部的舊城為行政、商業中心區。工業主要分佈在東北和西南郊區。西郊為科研基地,建於1990年初的科技工業園區面積2.2平方公裡;附近的董鋪水庫不僅改善瞭市郊的農田灌溉,並與大蜀山鄰近,成為合肥新的科學城和新風景區。名勝古跡有逍遙津公園、包公祠、教弩臺、明教寺等。市西有三國合肥城遺址,城南巢湖為著名風景區。