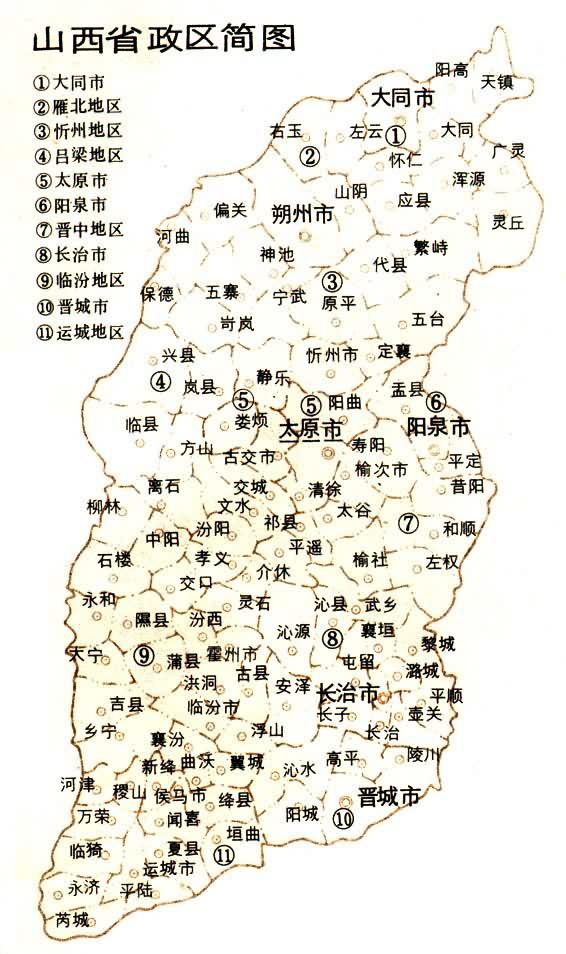

位於華北平原西側,黃土高原東部。簡稱晉。介於北緯34°35′~40°43′,東經110°15′~114°33′。東以太行山與河北為鄰,西隔黃河與陝西相望,北倚長城與內蒙古毗連,南與河南接壤。面積15.60萬平方公裡。1990年人口2875.9014萬。轄6地區、6地級市、7縣級市、93縣。省會太原市。

自然條件

<

地質與地貌 地質構造上主要屬中朝準地臺山西斷隆。大致為南北向的穹窿地塊,中央局部斷陷。境內地層,除上奧陶系至下石炭系缺失外,其餘均有出露。前震旦紀的基底,經數度區域性變動和變質,形成緊密的褶皺和北東東向的斷裂;晚期加裡東至早期華力西運動,本省處於隆起狀態;燕山運動以斷裂為主,構造線方向北北東;喜馬拉雅運動繼承和發展瞭燕山運動,形成雁行排列的地塹式盆地,其中以大同—靜樂斷陷和太原—臨汾斷陷規模較大。第四紀有黃土堆積和沉積。新構造運動活躍,是中國地震強度大、頻度高的省份之一。從公元前231~公元1983年,共發生4級以上地震109次,其中有兩次8級地震。

山東省政區簡圖

山東省政區簡圖

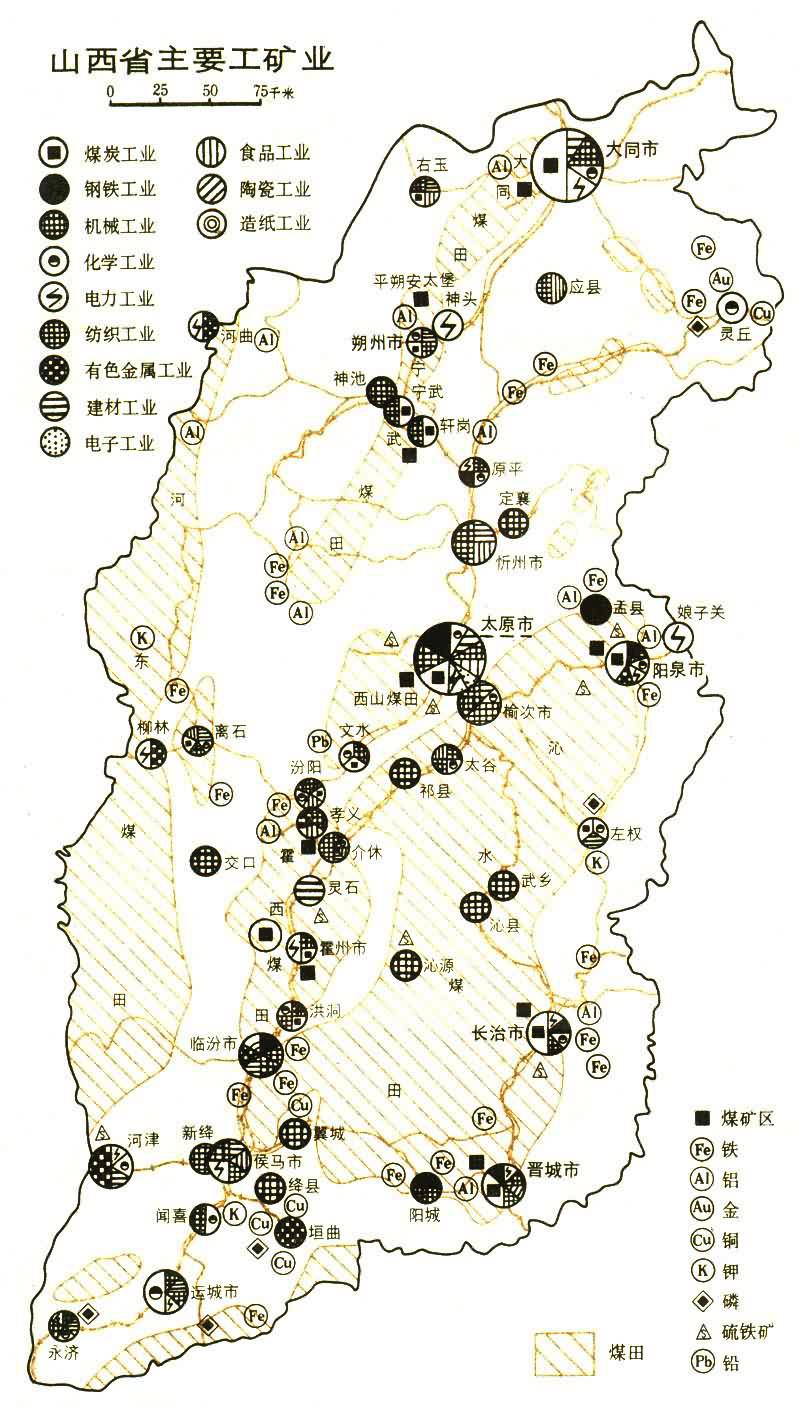

礦物資源豐富,尤富煤,素有“煤海”之稱;其次是鋁、鐵、銅等金屬礦物和耐火粘土、硫、磷、石膏等非金屬礦物。煤種齊全,埋藏淺,儲量多,主要含煤層為石炭系太原組和二疊系山西組,主要分佈於大同、寧武、太原西山、沁水、霍西、河東六大煤田和渾源、五臺、垣曲、平陸等煤產地。鐵礦類型多、產地多、但富礦少,礦石可選性差。銅礦主要蘊藏在中條山地區,屬細脈侵染型礦床。鋁土礦屬中石炭統沉積礦床,分佈在孝義、陽泉、保德、原平、平陸、沁源等地。

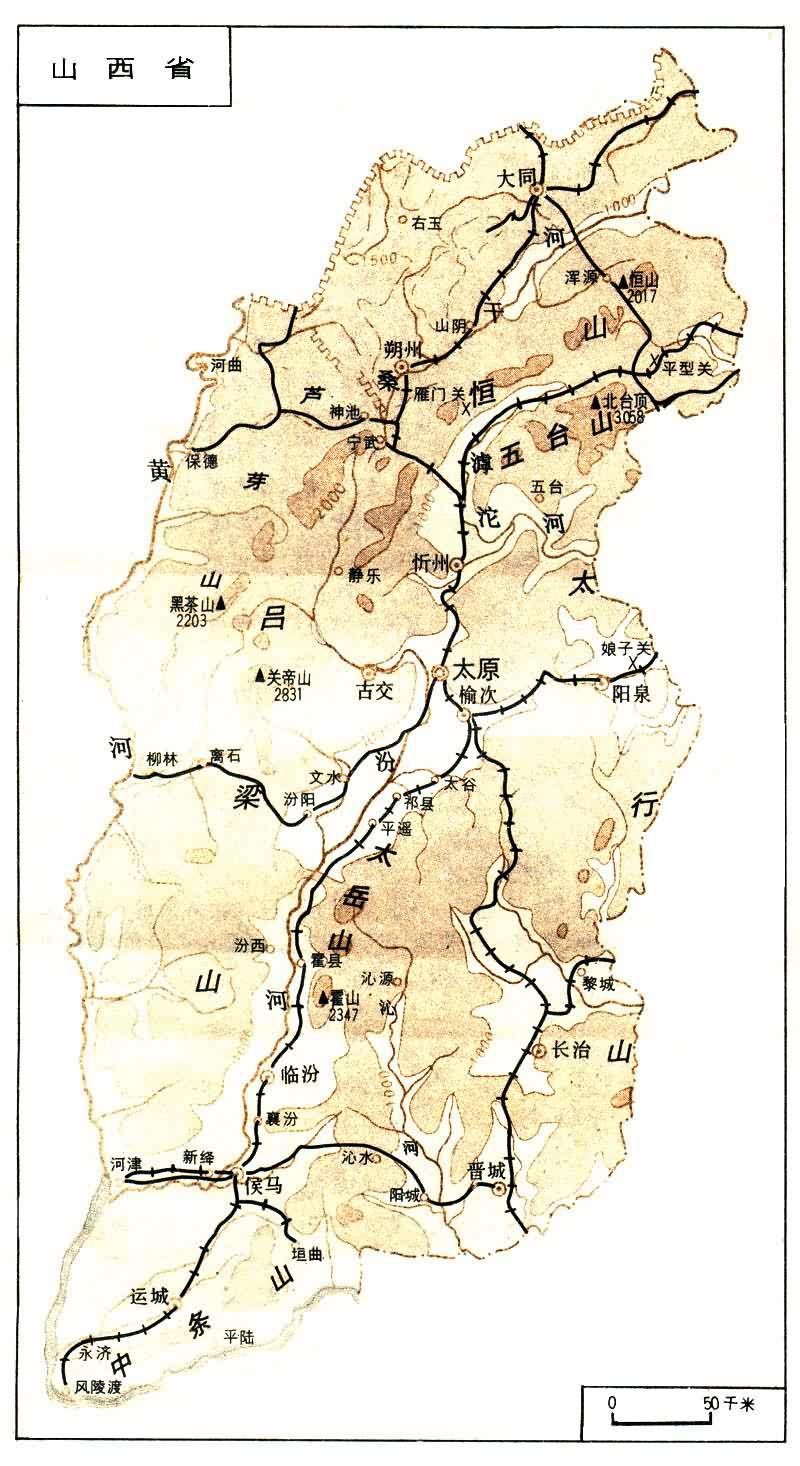

山西處於中國黃土高原東部,通稱山西高原。境內高低懸殊,最高為五臺山的北臺頂,海拔3058米,是華北第一高峰;最低在垣曲縣東南的西陽河入黃河處,海拔180米。全境海拔一般在1000~2000米,與其東側華北平原和西側陜北高原比較,呈整體隆起。在高原中央插進瞭包括大同、忻州、太原、臨汾、運城五大盆地在內的一列雁行排列的斷陷盆地。盆地帶以東是以太行山、恒山、五臺山、太嶽山、中條山等為主體的山地和構造高原,以西是以呂梁山為主體的山地和晉西黃土高原。全省分為東部山地、中部盆地、西部高原3地貌區。

氣候 屬大陸性季風氣候,季節變化明顯,地區差異大,垂直差異常大於水平差異。南部運城盆地和沿黃河谷地熱量豐富,永濟年均溫13.8℃,10℃以上活動積溫為4563.2℃,無霜期221.5天,屬暖溫帶,接近亞熱帶;北部右玉熱量最低,和永濟相比,年均溫低10.2℃,積溫少2338.8℃,無霜期短99.3天,屬溫帶。省內暖溫帶與溫帶的分界,大致沿恒山—內長城一線,此線以北極端低溫多在-27℃以下,冬小麥難以越冬,為春小麥區。溫度的地區差異大,使山西農作物具有多樣性,既能種耐寒的莜麥、胡麻等,又可種喜溫的玉米、棉花。中條山南毛竹生長良好,雁門關外不見棗、核桃。山西年降水量多在400~600毫米。五臺山年降水913.3毫米,是山西降水量最多之地。降水分佈自東南向西北減少。省境各地歷年降水量懸殊,多雨年為少雨年的2~3倍;年內降水約60%集中於7、8、9三月,且多暴雨。由於降水變率大,季節分配不均,地表又缺乏植被,不能涵養水源,故旱情較普遍。此外,幹熱風、霜凍、冰雹、大風均為影響本省農業生產的不利條件。

水文 省境西部與南部河流屬黃河水系,北部與東部屬海河水系。黃河幹流流經本省西界及西南界,龍門的徑流量為381億立方米。境內以汾河最大。徑流量達26.5億立方米。20世紀70年代以來,由於連年天旱、地下水開采加大及水源涵養條件惡化等原因,各河水量多呈減少趨勢。受降水影響,各河徑流年內分配不均,汛期6~9月水量占全年1/2,表現瞭夏雨型河流特色。全省水資源總量為142億立方米,其中河川清水徑流量為65.5億立方米,洪水徑流48.5億立方米,地下水排泄量27.75億立方米。著名大泉有朔縣神頭泉、平順辛安泉、平定娘子關泉、霍縣郭莊泉、洪洞廣勝寺泉、臨汾龍子祠泉、太原上蘭村泉、晉祠泉、柳林泉、陽城馬山泉、晉城三股泉等。

土壤 全省土壤在水平和垂直分佈上都有顯著差異。以垂直變化而論,大致在海拔2200米以上為亞高山草甸土,1600~2200米為山地棕壤,1600米以下的低山、丘陵和高階地為褐土、灰褐土、栗鈣土分佈地,盆地內較低部位及河谷兩岸有草甸土和淺色草甸土。地帶性土壤為褐土、灰褐土和栗鈣土。褐土主要分佈在呂梁山以東、恒山以南高階地和丘陵區,是省內最好土壤。太原盆地與臨汾盆地間韓侯嶺為界,以南是碳酸鹽褐土,以北是淡褐土。碳酸鹽褐土粘化程度較高,尤以土層中部為甚,耕性良好,保水保肥性能強。淡褐土較碳酸鹽褐土有機質含量少,質地較粗。恒山以北為栗鈣土。呂梁山為西、昕水河以北黃土丘陵區為灰褐土,土質疏松,侵蝕嚴重,土壤肥力低。本省各主要盆地在地勢低窪、排水不良之地有鹽堿土,以大同盆地面積最大,次為太原和忻州盆地。50年代以來,部分鹽堿地得到改良。

動植物 原始植被幾全遭破壞,多為次生植被。省境東南部為落葉闊葉林和針闊葉混交林。較高山地多遼東櫟、鵝耳櫪、栓皮櫟、樺、楊等闊葉雜木林;較低山地為油松林、白皮松、側柏林和針闊葉混交林;此外以柔毛繡線菊、胡枝子、沙棘、荊條、酸棗等中旱生落葉灌叢居優勢。中部以中旱生落葉灌叢和針葉林為主,次為落葉闊葉林。喬木以雲杉、細葉雲杉、華北落葉松、油松、白樺、山楊、遼東櫟為主,灌叢有柔毛繡線菊、胡枝子、毛榛、黃薔薇、沙棘、虎榛子等。北部和西北部為半幹旱疏林草原,優勢植被有本氏針茅、茭蒿、達烏裡胡枝子、狗尾草等,山地有白樺、山楊、落葉松等次生林分佈。野生動物資源種類甚多,有鳥類290多種,哺乳類74種。屬於國傢保護者有褐馬雞、黑鸛、大天鵝、鴛鴦、梅花鹿、獼猴、石貂、原麝等18種。

山西省

山西省

自然地理區 在中國綜合自然區劃中,全省分別隸屬2個自然地理區:

冀晉山地半旱生落葉闊葉林、森林草原區 本省大部屬此區。包括4亞區:①晉東南高原亞區。為太行山、太嶽山、中條山所環繞,山間多小盆地,有廣靈、靈丘、壽陽、陽泉、黎城、長治、晉城、陽城、垣曲等。盆地內農業發達,河流切割較深,灌溉不便。②晉中盆地亞區。自北向南有忻州、太原、臨汾、運城4大盆地,灌溉條件優越,低窪處土壤有鹽漬化現象。③呂梁山亞區。北段分蘆芽山、雲中山兩支,其間為靜樂盆地;中段主峰為關帝山,呈穹窿狀;南段分割破碎。④雁北盆地亞區。大部是海拔1200~2000米的山嶺,間有山間盆地,以大同盆地最大。農作一年一熟,受幹旱、風沙、鹽漬影響大。蘆芽山、關帝山、五臺山尚有成片林地。

黃土高原森林草原、幹草原區 呂梁山以西屬之,水土流失嚴重,地面分割為塬、梁、峁多種黃土地貌。風沙對農業也有威脅。

發展簡史

山西是中國古文明發源最早的地區之一。現已發現舊石器時代遺址20多處,其中襄汾“丁村人”遺址(見丁村文化遺址),是中國極重要的舊石器時代遺址之一。仰韶文化、龍山文化等新石器文化遺址遍佈全省。晉南地區是遠古文化的發達區,傳說唐堯虞舜、夏禹均曾建都於此。西周初,周成王封其弟叔虞於山西,先稱唐,後改稱晉。春秋時期,晉發展為黃河流域的強大國傢。今侯馬古城即晉國晚期都城新田故址。戰國時,晉中河谷盆地開發。春秋戰國時有絳(今新絳)、安邑(今夏縣北)、平陽(今臨汾)、晉陽(今太原市晉源)等城市興起。秦漢時期屬河東、上黨、太原、雁門等郡。河東郡是全國經濟發達、人口稠密地區,有鐵宮四處。此時,山西南部農業發達,所開番系渠引黃河、汾河水灌溉,河東、上黨、太原等郡有大量糧食沿汾河漕運京畿(長安)。魏晉南北朝時期,黃河流域戰亂頻繁,經濟凋敝。由於遊牧民族南遷,致使境內大量農田變為牧場。公元398年。鮮卑拓跋部建立的北魏政權,將都城由盛樂遷到平城(今大同),後統一黃河流域。自4世紀初至6世紀後半葉,平城、平陽、晉陽先後成為中國北方政治、軍事中心城市。

隋代山西分為十三郡,置河北道行臺於晉陽。河北道管轄區域相當今山西、河北、北京、天津和河南、山東的一部分,晉陽是黃河流域僅次於長安、洛陽的政治、軍事中心。唐朝於山西置屯田,勸農桑,興水利,經濟得以繁榮,“河東殷富”。但山西成為全國主要伐木區,森林日漸消先,湖泊漸涸,泉水大量減少,自然環境發生明顯變化。唐朝中後期,突厥族的沙陀一支幾經遷徙,進入山西北部。五代時期,沙陀族以山西為根據地,奪取黃河流域大部地區,先後建立瞭後唐、後晉、後漢政權。以太原為陪都,稱北京。

明代山西屬山西佈政使司,設大同、太原、平陽等府和汾、沁、澤等州。元末明初,山西因受戰禍較少,成為平原居民的避難所,人口劇增。明初從山西和中南部的澤(今晉城)、潞安(今長治)、平陽(今臨汾)、太原等地區大量移民到河北、北京、山東、河南、安徽一帶。明推廣植棉,發展蠶桑,所產潞綢馳名天下。潞安府是當時北方最大的絲織中心之一。晉南鹽池盛產湖鹽,為山西大宗出口物。在鹽、綢業發達的基礎上,山西商業甚為活躍,商人足跡遍佈黃河流域和長江流域,“平陽澤潞,豪商大賈甲天下。非數十萬不稱富。”

清始稱山西省,人口較明時少,工農業生產衰弱,但商業仍有發展。經商范圍擴展到東北三省和和內外蒙古。清中葉匯總業興起,出現近代史上有名的山西票號,經營地區主要在平遙、祁縣、太谷,所設分號分佈全國大部地區,並遠達日本、俄國。山西票號一度控制全國金融。

1840年後,中國淪為半封建半殖民地,山西僻居內地,帝國主義勢力侵入較晚,資本主義發展較沿海各省晚。1907年正太鐵路和1937年同蒲鐵路通車後,交通改善,工農業發展。太原、陽泉等地先後建立起采煤、煉鐵、軍火、紡織等現代工業,糧、棉生產也有發展。在抗日戰爭和解放戰爭時期,山西經濟雖然遭破壞,但仍不失為中國內地工業較有基礎的省份。

人文概況

人口與民族 山西人口2875.9014萬,市鎮人口占總人口的28.72%,高出全國的平均比,反映瞭山西工礦業較發達的特點。人口平均密度為184人/平方公裡。以太原等城市郊區人口最密,達400人左右。次為晉東南、晉南、晉中、忻定的盆地區,約200~300人。大同盆地和晉東山地各縣約100~150人。西山地區各縣人口最稀,約為50~100人。

漢族居民占總人口的99.75%。另有回、滿、蒙古、朝鮮、壯、藏、苗、維吾爾、瑤、土族等34個少數民族,以回族較多。

經濟概況 山西是中國內地工業較發達省份,以重工業占優勢(占71%),是全國最大的煤炭能源基地。

工業 礦產資源豐富,除煤炭外,鋁、鐵、銅、石膏、鹽等均居全國前列,此外有硫、鉛、鋅、黃金、鈷、雲母等礦藏。50年代以來,新建和擴建瞭一批工礦企業,形成以煤炭、冶金、機械、化工為主體的重工業基地。

大同原煤外運

大同原煤外運

①煤炭工業。山西省是中國的“煤海”,全省含煤面積占總面積的37%,已探明煤炭儲量達2350多億噸,占全國30%。有5個主要大煤田:沁水煤田,包括陽泉到晉城一帶,占全省煤田面積1/2,為山西最大煤田,以無煙煤為主;大(同)寧(武)煤田,以氣煤為主,為優質動力煤和煉油化工用煤;西山煤田,位於太原西南,以焦煤、肥煤、瘦煤為主;霍西煤田,位於汾河中遊東西山之間,以主焦煤為主;河東煤田,位於晉西黃河沿岸,以肥煤、焦煤、瘦煤為主,有優質煉焦煤和煉油化工用煤。全省煤田具有儲量大、質量好(煉焦煤占探明儲量57%),品種齊全,地質構造簡單,開采條件好,建井投資省(比南方建井投資省1/2)等優點。且鄰接北京、天津、鄭州、洛陽、西安、咸陽等工業區,與上海、沈陽、武漢等亦相距不遠,交通方便,建設煤炭能源基地的條件優越。

太原鋼鐵廠煉鋼車間

太原鋼鐵廠煉鋼車間

山西省主要工礦業

山西省主要工礦業

全省現有大中型煤礦240多座,1990年產煤2.859億噸,占中國總產量的26.5%,已躍居世界少數巨大煤炭基地之列。所產煤2/3以上調往省外,供應中國26省、市、自治區,並大量外銷出口。主要有大同、陽泉、西山、汾西、潞安、晉城、霍縣、軒崗等8大礦區。大同煤礦年產煤約5600萬噸,主產優質動力用煤,為中國最大煤礦。陽泉煤礦是中國最大無煙煤產地,年產1400萬噸。西山煤礦主產煉焦煤,產量亦達千萬噸以上。除陽泉、晉城煤礦生產無煙煤外,其他各礦多以生產煉焦煤為主。

②電力工業。以火力發電為主。1990年的發電量為314.16億度。設備容量在10萬千瓦以上的大電廠有9座,以朔縣神頭電廠、霍縣電廠及太原、大同、娘子關電廠規模最大。現正興建幾座大型坑口電站──神頭二電廠、大同二電廠、長治漳澤電廠等,並計劃在水源豐富的黃河沿岸的河津、保德、河曲、柳林及沁河下遊的陽城等地興建幾座巨型火電站。山西將成為中國最大的火電基地。已架設大同—北京50萬伏超高壓輸電線,向京津和華北地區輸送大量電力。

③鋼鐵工業。太原鋼鐵公司為大型聯合企業,擁有采礦、煉鐵、煉鋼、軋鋼、煉焦化工、耐火材料等工廠,以電爐煉鋼為主,為中國主要優質鋼產地之一。

④有色冶金工業。以銅鋁采煉為主。鋁礦已探明儲量8.2億噸,居全國首位,主要分佈在孝義、陽泉、保德、柳林等地。利用孝義的鋁礦和當地的煤炭、石灰石、水源,在河津建有規模巨大的山西鋁廠。太原有電解鋁廠。銅礦儲量占全國第3位,以中條山儲量最大。太原和中條山均有煉銅廠。

⑤機器制造業。以重型機械、礦山機械、紡織機械、機車、機床制造為主,以太原分佈最多。大同是中國機車和柴油機制造中心之一。榆次建有紡織機械廠。

⑥化學工業。原料豐富,能源充足,發展化學工業(尤其是是煤化工)的條件優越。以酸堿、化肥、塑料和藥物生產為主。太原為全省最大的綜合性化工中心,亦為全國化工基地之一。長治市東潞安有山西最大的化肥廠。大同、陽泉、運城、原平等地亦有化工廠。

⑦紡織工業。以棉紡為主,並有毛紡、絲紡和人造纖維工業。太原是省內最大綜合性紡織中心。其次為榆次、監汾、侯馬、新絳、永濟等地。陽城有絲紡織廠,洪洞有維尼綸廠。

⑧建材工業。雁北地區的陶瓷原料儲量大、種類多。年產硬質高嶺土6萬多噸,高鋁軟質高嶺土4萬多噸。所產陶瓷均屬國傢精品,是中國五大陶瓷原料生產基地之一。

山西省農業及農業區

山西省農業及農業區

⑨食品工業。汾陽杏花村生產的汾酒和竹葉青酒馳名中外。其他食品工業與輕工部門較薄弱。

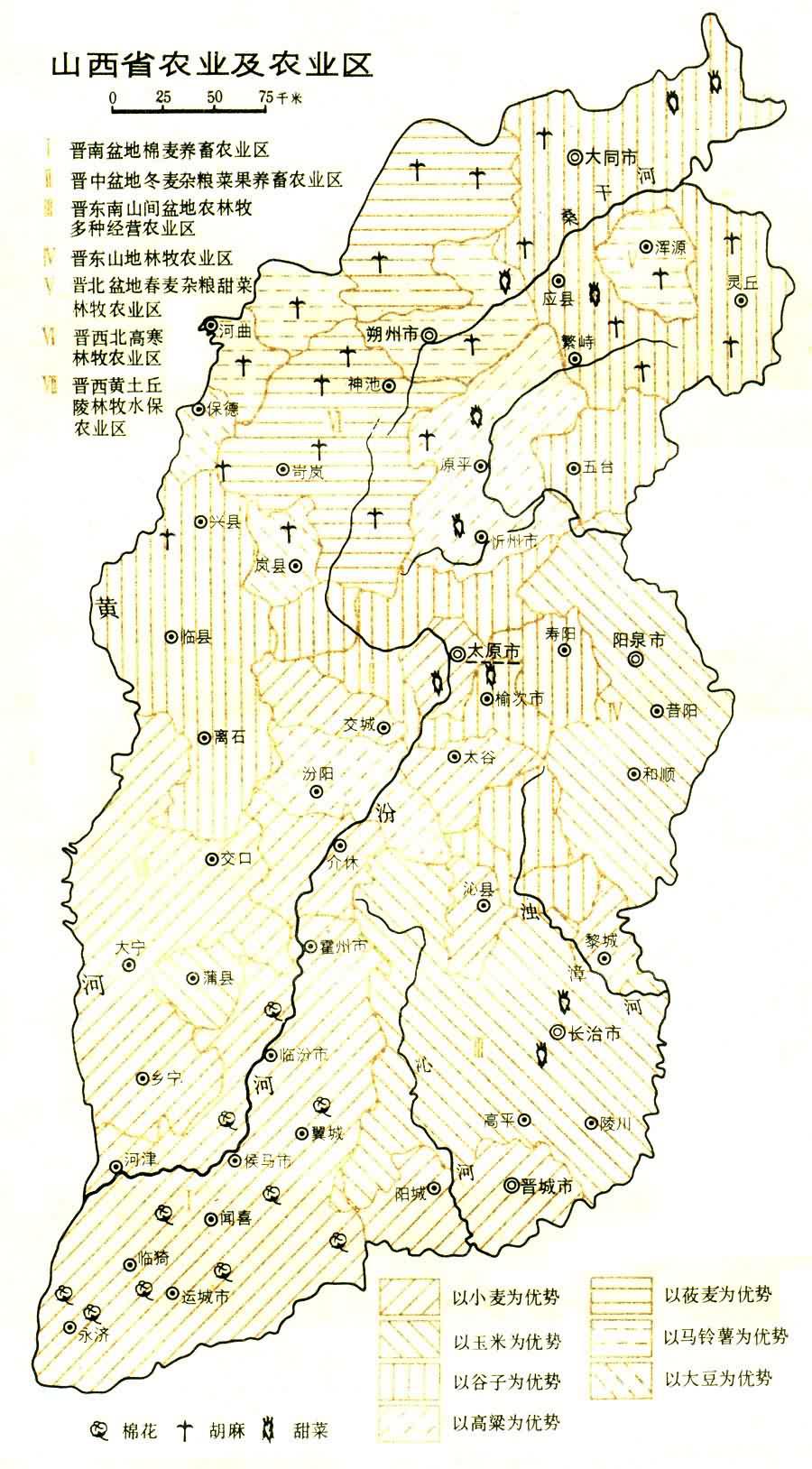

農業 山西農業歷史悠久,但由於濫伐濫墾導致生態環境惡化,農業生產低落。20世紀50年代以來進行水利建設,水澆地面積增加,提高瞭農業抗旱能力。同時,在水土保持、造林綠化等方面亦有進展。

①種植業以糧食作物為主,小麥、玉米是本省主糧。小麥播種面積和產量均居首位。以晉南盆地各縣種植最多,是商品麥主產區。山西中南部多種植冬小麥,五臺山—雁門關—蘆芽山—紫金山一線以北熱量低,為春麥區。玉米種植面積和產量居第2位。除晉西北高寒地區外,玉米廣佈各地,以太行山區各縣種植最多。谷子為山西傳統的糧食作物,晉東南為主產區,所產“沁州黃”小米以質優著稱。高粱性耐澇,忻定盆地和太原盆地下濕易澇地為其主產區。此外有莜麥、馬鈴薯、甘薯、糜黍、水稻等。莜麥、馬鈴薯產於晉西北高寒地區;水稻產於太原西南郊及太原盆地、忻州盆地、臨汾盆地低窪地區。

②經濟作物以棉花和油料為主。棉花產在運城地區和臨汾盆地各縣,次為晉東南(陽城等縣)和太原盆地(平遙、文水等縣)。油料作物有胡麻、花生、向日葵等,胡麻為耐寒作物,分佈在晉西北高寒區,以神池縣產量最多,號稱“胡麻之鄉”。

③畜牧業以飼養大牲畜和豬羊為主,牛占大牲畜1/2以上,多為役畜。以體型高大的良種役用牛──萬榮大黃牛最有名。太原市郊和沁源、山陰等縣飼養乳牛;和順、祁縣飼養改良肉牛。驢占大牲畜1/4,主要分佈在山區,多作馱畜。騾的飼養頭數僅次於河北、河南,居全國第3位。騾馬多見於平原農業區。養豬業以中南部盆地各縣為主。養羊有歷史傳統,是中國東部農業區養羊較多的省。主要分佈在東、西山區。黎城大青羊是著名良種山羊。

④全省林地面積266萬公頃,森林覆被率17%,高於中國平均水平。成片林主要分佈在管涔山(寧武、五寨一帶)、關帝山、太嶽山、中條山、五臺山、太行山、呂梁山、黑茶山等林區,以天然次生林為主,主要樹種為華北落葉松、油松、雲杉、樺等。經濟林有核桃、紅棗、花椒、柿樹等,是中國主要核桃產區之一,主要分佈在中南部低山丘陵區,以汾陽、孝義產核桃最多。棗樹以晉中和晉南盆地及邊山區種植較多,次為晉西黃河沿岸。以糖分高核小的稷山棗最有名。

農業區 根據山西省的農業自然經濟條件和生產特點的地域差異性,可將全省分為7個農業區:①晉南區。包括運城地區和臨汾盆地各縣。為山西省地勢低、熱量高(10℃以上活動積溫達3800~4500℃)、無霜期長(200~230天)的區域,一年二熟,是棉、麥集中產區。②晉中區。太原盆地和忻定盆地各縣。土地肥沃,水源豐富。城郊農業發達,是全省最大蔬菜園藝和高粱產區、第二大麥棉產區。③晉東南區。晉東南地區和安澤縣。太行、太嶽、中條山環繞,中有長治等盆地,人多地少,耕作精細。蠶絲、麻皮、谷子生產居全省之冠,林牧副業發展條件好。④晉東區。五臺山到太行山的晉東北各縣。境內山嶺縱橫,土薄石多。河谷盆地以農耕為主,多種植玉米、谷子等,山地丘陵利於發展林牧副業。⑤晉北區。大同盆地和靈丘、廣靈盆地。為地勢較高(海拔大於千米)、氣溫較低的高盆地區,主要種植春小麥、甜菜、谷子、玉米等,一年一熟。鄰接內蒙古,風沙大,宜建立護田林網。盆地中有大量鹽堿地需改良利用。⑥晉西北區。右玉至婁煩和管涔山蘆芽山區。為高寒地區,無霜期最短(100~130天左右),主要種植莜麥、馬鈴薯和胡麻,產量居全省之冠。本區地勢高峻,為汾河、桑幹河等的源地,應大力營造水源涵養林,以發展林牧業為主。⑦晉西區。管涔山—呂梁山以西至黃河沿岸一帶。境內黃土裸露。溝壑縱橫,水土流失嚴重,生產條件差,糧食單產低,燃料、飼料、肥料俱缺,經濟貧困。造林種草,修建基本農田,搞好水土保持是農業發展的關鍵。

交通運輸 現代交通始於20世紀初。到1949年時有石太、同蒲、京綏3條鐵路幹線。50年代以來對原有鐵路進行技術改造,並新建瞭京原(平)、太焦(作)、長邯(鄲)等鐵路幹支線。至1990年,全省鐵路營業裡程為2330公裡,形成以太原為中心的鐵路網。1991年又建成自大同至河北秦皇島的幹線,全長653公裡。鐵路外運量中煤炭占近90%,其餘外運貨物主要有鋁土、石膏、化肥、鋼鐵等;入境貨物以木材、鐵礦、糧食、石油、日用百貨為大宗。此外,1990年全省地方鐵路在建裡程達476公裡,其中已開通運營的達110公裡。

1990年公路通車裡程達3.07萬公裡。主要幹線有:太原—軍渡—陜北;太原—長治—邯鄲;太原—茅津渡—三門峽;太原—大同;大同—運城等。

航空有從太原直通北京、上海、廣州、天津、西安及西南、西北的飛機。太原—鄭州—南京—杭州的航線也已通航。從太原還有飛往長治的省內短程班機。