中國最大平原。又稱松遼平原。位於東北地區中部。介於北緯40°25′~48°40′,東經118°40′~128°。南北長1000多公裡,東西寬300~400公裡,總面積約35萬平方公裡。平原東西兩側為長白山地和大興安嶺山地,北部為小興安嶺山地,南端瀕遼東灣。(見彩圖)

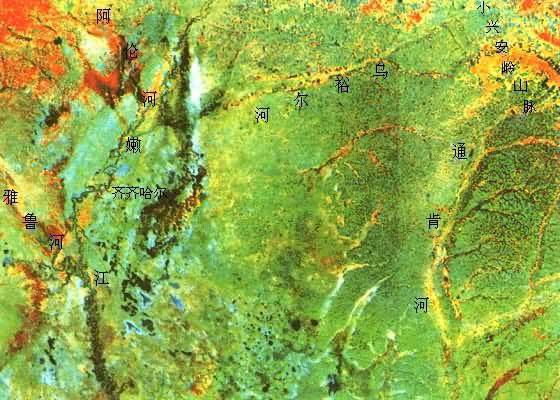

中國東北及內蒙古東部衛星影像

中國東北及內蒙古東部衛星影像

東北平原無尾河衛星影像

東北平原無尾河衛星影像

三江平原衛星影像

三江平原衛星影像

大興安嶺林區

新華社供稿

大興安嶺林區

新華社供稿

遼闊的東北平原

新華社供稿

遼闊的東北平原

新華社供稿

地質 以開原─輝南線(相當於北緯43°)為界,北部屬吉黑褶皺系松遼拗陷,南部屬中朝準地臺下遼河斷陷。中生代燕山運動伴隨兩側華夏向山地隆起,形成瞭華夏向沉降帶,奠定瞭現今地形的基本輪廓。第三紀後的新構造運動主要表現為具有明顯的繼承性和間歇性的地殼升降運動,將南北的構造體系連接起來,成為同一演化體系,平原繼續下沉,沉積瞭深厚的白堊系、第三系和第四系地層。

地貌與水文 東北平原四周為山麓洪積沖積平原和臺地,海拔200米左右。目前,北部臺地形狀保存較明顯,南部強烈侵蝕呈淺丘外貌。平原西南部風沙地貌發育,形成大面積砂丘覆蓋的沖積平原。平原東北端循松花江谷地與三江平原相通。

遼河與松花江水系流經平原南北,兩大水系之間為松遼分水嶺。在地形上東北平原分為3部分:北部為松花江和嫩江及其支流沖積而成的松嫩平原;南部為遼河水系沖積而成的遼河平原;中部是松遼分水嶺。

① 松嫩平原。西、北、東三面為大興安嶺、小興安嶺和東部山地的山麓平原和臺地,南為松遼分水嶺,大體呈菱形。海拔200米左右,以嫩江和第二松花江匯合處附近,即齊齊哈爾─白城─哈爾濱三角地帶為最低,排水不暢。在嫩江下遊、烏裕爾河、訥謨爾河、雅魯河下遊形成大面積的沼澤濕地,濕地上河曲發達,河漫灘寬廣,泡沼成群,還有沼澤濕地型的無尾河,如烏裕爾河和霍林河,為一特殊的閉流區。

② 遼河平原。位於遼東丘陵與遼西丘陵之間,鐵嶺─彰武之南,直至遼東灣,為一長期沉降區。地勢低平,海拔一般在50米以下,沈陽以北較高,遼河三角洲近海部分僅2~10米。有遼河、太子河、渾河、大小凌河、沙河等,各河中下遊比降小,水流緩慢,多河曲和沙洲,港汊縱橫,堆積旺盛,河床不斷抬高,汛期常導致排水不暢或河堤決潰,釀成洪澇災害。遼河攜帶豐富沉積物,使平原不斷向遼東灣延伸。近海部分和古河道內澇積水多成沼澤,繁育大片天然和人工蘆葦。

③ 松遼分水嶺。由沖積、洪積物組成,上覆黃土。分水嶺是更新世時沿斷裂上升而形成的。分水嶺東西長約200公裡,南北寬150公裡左右,海拔200~250米,高出松嫩平原50~100米。分水嶺外貌似波狀起伏的平原,與南北平原渾為一體。分水嶺位置,最初在法庫─鐵嶺一帶,由於遼河下遊平原長期下沉,河流溯源侵蝕,逐漸向北推移,直至目前的通榆─公主嶺一帶。

東北平原西南部以西遼河為中心,呈沙丘與窪地相間、微波起伏的風沙地貌景觀。地勢西高東低,海拔170~250米。沙丘從西向東、從西南向東北,以流動沙丘為主逐漸過渡為半固定、固定沙丘;沙漠化程度循同方向減輕。沙丘主要由就地起沙形成。不合理的開發利用是沙丘和沙地形成的主要原因。目前,除甸子地墾為農田外,仍多為草原,科爾沁草原即分佈於此。地勢低窪積水的沼澤濕地則生長有蘆葦、蒲草、烏拉草等。

為防止風沙,從1950年開始營造西部防護林帶。它是中國三北防護林的組成部分。南起新民縣,北到甘南縣,東自長春市,西至翁牛特旗,長達800公裡,寬約500公裡,防護農田面積達300多萬公頃。

氣候 東北平原處於溫帶和暖溫帶范圍,有大陸性和季風型氣候特征。夏季短促而溫暖多雨;冬季漫長而寒冷少雪。冬夏之間季風交替。7月均溫21~26℃,1月-24~-9℃。10℃以上活動積溫2200~3600℃,由南向北遞減。年降水量350~700毫米,由東南向西北遞減。降水量的85~90%集中於暖季(5~10月),雨量的高峰在7、8、9三個月。年降水變率不大,為20%左右。幹燥度由東南向西北遞增。一般北方作物都可得到較好生長,遼河平原南部還可栽培棉花和冬小麥,僅松嫩平原北部高粱生長困難。春季低溫和秋季霜凍現象頻繁。江河兩岸和窪地,汛期常有洪澇災害。

土壤 松嫩平原中、東部,主要為黑土,分佈於山前臺地和平原階地上,從北向南呈弧形分佈;松嫩平原西部主要是黑鈣土、草甸土。在遼河平原主要分佈有草甸土-潮土。砂土的分佈以平原西部最廣。濱海有鹽土、沼澤土。

東北平原土地肥沃,資源豐富,是中國重要的糧食、大豆、畜牧業生產基地,也是鋼鐵、機械、能源、化工基地(見遼寧省、吉林省、黑龍江省)。