清末以來,在帝國主義強佔下,由外國實行直接統治的中國沿海幾個重要海港地區。1894年(光緒二十年)中日甲午戰爭中,清政府的腐敗和中國的積弱徹底暴露。帝國主義各國除奪取路礦特權,強迫清政府接受政治性借款等外,紛紛強佔海港,劃分勢力範圍,企圖爭先分割中國。

德國首先於1897年11月藉口兩名德國教士在山東被殺,派軍隊在膠州灣登陸,驅逐當地中國駐軍,加以強佔。清政府要求德軍撤走,遭到拒絕。1898年3月,德國強迫簽訂《膠澳租界界條約》,將膠州灣及灣內各島總面積五百五十餘平方公裡土地租與德國,為期九十九年,限期內歸德國管理,德有權制定章程,管理包括中國在內的各國進出口船隻。由此開創瞭以“租借”名義強占中國海港的先例。條約還規定膠州灣潮平一百裡內劃為“中立區”,德軍有權自由通過,清政府在此地駐兵,需先與德國商議,致使此六千五百平方公裡的地區實為兩國共管。

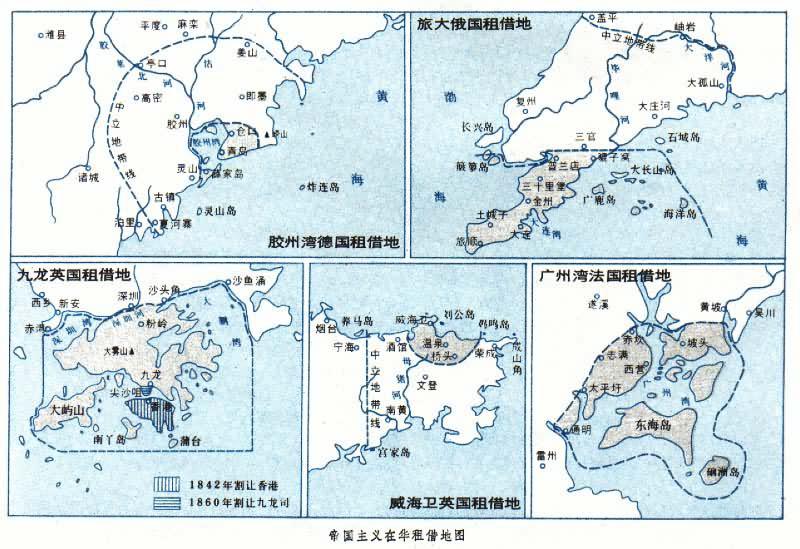

帝國主義在華租借地圖

帝國主義在華租借地圖

德國占領膠州灣刻石

德國占領膠州灣刻石

俄國在德軍強占膠州灣後,偽裝支援清政府促使德軍撤退,把俄艦駛入旅順港內,提出租借旅順、大連的要求。它強迫清政府限期訂約,用重金賄賂李鴻章等,於1898年3月,簽訂《中俄旅大租地條約》。兩個月後又簽《續約》。這兩個條約規定,旅順、大連及其附近水域租與俄國,為期二十五年。租地北劃出一段“隙地”,未經俄方許可,中國軍隊不得進入,清政府不得將“隙地”土地、口岸和路礦權利讓與他國。俄國為緩和日本對強占旅大的反對,答應收縮俄國在朝鮮的勢力,撤走它在那裡的軍事和財政顧問,不阻撓日本在朝鮮發展工商業等。

英、俄長期在遠東爭雄。俄占旅大後,英國為抵制俄國勢力的擴展,提出租借威海衛,以與俄國對抗。當時威海衛在日本占領下,清政府同意對日賠款付清後,將威海衛租與英國。因威海衛位於山東德國勢力范圍內,英國聲明不在山東修築鐵路,不與德國爭利,承認德國對山東的權利。1898年5月,清政府付清對日賠款,日軍撤出威海衛。7月(五月),中英訂立《租借威海衛專條》,規定威海衛及附近海面,包括劉公島等灣內十英裡地方租與英國,期限二十五年。旅順和威海衛曾是北洋海軍根據地,隔海相望,分據南北入口,是拱衛北京和華北的門戶,這時分別落到俄、英手裡,成為它們的軍事基地。

德、俄提出要求租借北方海港後,法國也要求在華南沿海建立煤棧,俄國對法國表示支持。1898年4月,法公使向清政府遞交最後通牒,總理各國事務衙門被迫接受,同意將廣州灣(雷州半島)租與法國,為期九十九年,租借地范圍隨後劃定。

英國針對法國要求,提出擴展香港界址,以抵制法國勢力深入廣東。1898年6月中英簽訂《展拓香港界址專條》,規定北九龍半島(包括大鵬灣、深圳灣)以及香港附近大小島嶼兩百餘個(總稱“新界”)租與英國,期限為九十九年。“新界”比英國原已強占的香港島和南九龍半島的總面積大十一倍。

英占“新界”,法國又要求在廣州灣取得同等面積的地域作為租借地。它擅自派軍艦登陸,占據炮臺,力圖擴大范圍。由於法國故意牽延,中法雙方於1899年11月才正式訂立《廣州灣租界條約》,規定租期為九十九年。法國由此在華南取得一個重要基地,與香港遙遙相對,出現兩國互相抗衡的局面。

德、俄、英、法等國在1897~1899年期間,分別強占中國沿海重要港口,設治、駐軍,建立獨立的管理體系,對當地實行殖民統治。完全脫離中國的行政系統,並以此作為向中國擴張勢力的基地。例如德國把膠州與德屬非洲殖民地同樣看待,設立總督府,頒佈一系列的法令,到1912年,共有一百八十八種,內容無所不包,從軍事、經濟、文化一直到居民的婚喪嫁娶及日常生活細節,都加以管制,並征收名目繁多的稅捐。膠州灣還是德國遠東艦隊的重要基地。

旅順、大連於日俄戰爭後,由日本自俄國手中奪得,改為關東州,設置都督府,駐紮重兵,成為日本侵略中國東北、內蒙古和華北的大本營。1945年《中蘇友好同盟條約》規定大連成為自由港,蘇聯取得在該港的“優越權益”,旅順成為中蘇共同使用的海軍根據地。50年代初期,蘇聯陸續將旅順、大連等權益歸還給中國。

膠州灣於第一次世界大戰期間由日本自德國手中攻占,經過中國人民的鬥爭,1922年收回。威海衛於1923年租借期滿,1930年由英國交還中國。廣州灣於1945年由法國退還中國。“新界”通過中英雙方於1984年達成的協議,定於1997年同香港其他地區一起歸還中國。