帝國主義列強根據和清政府締結的不平等條約,以居住和經商為名,在中國一些通商口岸和城市永久或長期佔用的地段。它不同於帝國主義列強利用不平等條約勒索的“租借地”和割讓地,其領土主權仍屬中國,隻是在外國領事或公使和中國地方官議訂租地或租界章程後,繳納一定租金,享有永租或以三十年為限的租地權。在界內,由於領事裁判權規定的不斷擴大,因此設立員警、法院、市政管理和稅收機關;外國人不僅開設商行,建築棧房、碼頭、工廠,走私販毒等活動亦時有發生,以至租界成為“國中之國”及帝帝國主義勢力侵略中國的重要據點。

1842年(道光二十二年)《南京條約》第二條裡僅規定允許英國商人同眷屬在五處通商口岸寄居。1843年7月廣州重新開放,外商寄居在十三行街的“夷館”中。“夷館”或稱商館,屬中國行商產業,僅由外商出資租用。在其他新開放的商埠,外商最初都是散居在縣城內外的民房或寺院內,沒有一定的居住范圍。不久因受到當地人民的反對,不準進城居住,他們才移出城外,通過私人訂立租賃契約並經地方官府認可的形式,租居、寄居或租地蓋屋。後英國領事巴富爾借口不平等條約的規定向上海道宮慕久欺騙訛詐,要求一塊專供英商占有的居留地,1845年11月29日,由上海道公佈的《上海租地章程》明文劃定洋涇浜(今延安東路)以北,李傢莊(今北京路)以南之地準租與英國人為建築房屋及居住之用。次年9月,又議定以邊路(今河南路)為西界;這塊面積約八百三十畝的地段後來就稱做“英租界”。1848年10月間,英國領事阿禮國又借口所謂“青浦事件”,和上海道麟桂議定把地界向西伸到泥城浜(今西藏路),向北開拓到蘇州河邊,整個租界面積達兩千八百二十畝。

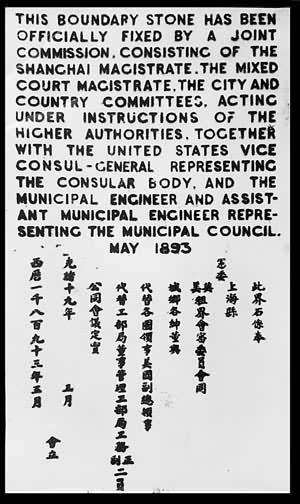

上海英美租界碑

上海英美租界碑

上海租地章程規定,土地仍屬中國業主所有,原業主與租戶的出租、承租各字據,均須經上海道查核鈐印,中國業主無權停止出租或增加租銀。在由英國領事專管的地界內,他國商人租地建房或賃宅居住,都須先得到英國領事許可。界內造橋鋪路,樹立路燈,設立滅火機,植樹護路,挖溝排水,雇傭更夫等事,經各租主請求,由英國領事召集“租地人會”,共同商議攤派以上各項所需經費。租地人會實為雛型的市政機關。

此後,法國於1849年,美國於1863年(同治二年)在上海正式劃定瞭租界。1863年9月21日(八月初九)英美租界又合並為“公共租界”,即由英美領事為首的幾國共同管理的區域。

太平軍占領南京後,1853年(咸豐三年)英、美駐滬領事在“武裝中立”的名義下,於租界內成立由英國軍官擔任隊長的“上海義勇隊”(或稱上海商團)和包括法、美領事在內的“協防委員會”,建築租界永久性“防禦”工程,挖掘護城河,準備抵抗太平軍。9月7日(八月初五)上海小刀會起義後,他們宣佈上海租界“中立”,聲稱無論小刀會或清軍一律不得利用租界進行軍事進攻或防禦。隨後,清朝官員明確承認“租界不可侵犯”的原則,用出賣中國主權謀求同外國侵略者的合作。從此,中國在租界內所保有的權益逐漸受到侵犯和排斥。

1854年,英、美、法三國公使擅自片面修改上海租地章程,經租界“租地人會”通過後,並不和上海道會商決定,即公佈施行。新章程規定租界內設立警察代替以前的更夫,並抽收稅捐。7月間,上海工部局成立,由各國領事等兼任董事,下設若幹委員會,如道路碼頭委員會、防衛委員會等。巡捕房執行拘捕罪犯,搜查軍火,解除中國人武裝以及協助收稅等。工部局用巡捕捐名義按房租8%,向租界內居住的中國人抽稅,以後又陸續增添新稅。英、美等領事乘機擅自將其裁判權范圍伸展到界內中國人的違禁事件和較輕的民刑訴訟。工部局董事充當法官,每周輪流審訊,拒絕中國政府在租界內直接行使司法權。到1869年4月上海道和英、美、法三國領事簽訂瞭上海洋涇浜設官會審章程後,租界內設立會審公堂,由上海道委派委員,審理中國人相互間民刑案件。若外國人為原告,中國人為被告時,外國領事可以觀審;當任何一方不服判決時,得上訴於上海道,與外國領事會同處理。

從此,上海租界就成為主要商埠設立租界的模式。1857年英法聯軍攻陷廣州後,強占沙面,於1859年7月與粵督黃宗漢議定以沙面西部地二百一十一畝為英租界,東部地五十三畝為法租界。天津也在英法聯軍占領下於1860年10月和1861年5月先後強迫崇厚劃定紫竹林地帶八百餘畝土地為英、法租界。英國在《北京條約》訂立後,在1861年間,於鎮江、廈門、漢口、九江都開辟瞭租界。1866年4月總理各國事務衙門雖與英、美、法、德、日等國商定煙臺公共租界地段,然未成立工程局,界內警察治安由中國與各領事館共同負責。蕪湖於1877年(光緒三年)4月間在西門外大江間設立英租界,後也改為公共租界,界內工程巡警則由中國自辦。

日本在天津的租界

日本在天津的租界

1886~1887年間中法通商章程及互換照會中明確規定,中國邊境商埠不得設立租界,而在沿海沿江的商埠依然繼續劃定和擴展各國租界。從中日《馬關條約》簽訂後,日本先後在重慶(1896年4月)、杭州(1896年9月27日)、蘇州(1897年3月5日)、漢口(1898年7月16日)、沙市(1898年8月18日)和天津(1898年8月29日)等埠設立日租界。德、俄、法等國乘幹涉日本歸還遼東半島的事件(見三國幹涉還遼),獲得滿足他們設立和擴展專管租界的要求。德國在漢口(1895年10月勘定,1898年擴展)、天津(1895年12月),沙俄在漢口(1896年5月21日)設立瞭專管租界。法國擴展瞭漢口(1896年10月)和上海(1899年12月28日)的租界區域。美國在劃定廈門(1899年)和天津(1902年)的專管區域後,歸並於英租界為公共租界。英國也擴展瞭天津(1897年3月)和漢口(1898年)的專管地區。義和團運動被鎮壓後,天津在八國聯軍占領下,沙俄(1900年12月22日)、比利時(1902年2月)、意大利(1902年6月)和奧匈(1902年6月)等國都先後劃定各自的專管地區;日本(1900年11月)、法(1900年12月)、英(1902年10月)和德(1905年6月)各租界都獲得擴展。法國(1900年12月)和日本(1907年2月)還擴展瞭在漢口的專管租界。美國領事要求開辟鼓浪嶼後,於1902年5月間設定為公共租界。

到清代末年,這些散佈在沿海、沿江十六個商埠的租界,共計四十三處,其中五處為公共租界,三十八處為專管租界,以英租界為最多,計十一處。在一個商埠裡尚有設立數處租界的,如天津的八國租界、漢口的五國租界等。帝國主義國傢的投資,除路礦和政治借款外,工廠、商行、銀行、船塢、碼頭以及市政水電工程,大都集中在租界區域內。同時在租界裡也集聚瞭新生的無產階級,為即將來臨的革命準備力量。

中國自1919年陸續收回各國租界。第一次世界大戰後,中國人民首先於1919年收回天津德、奧租界和漢口德租界。1924年收回蘇聯政府放棄的一切前俄租界。1927年收回漢口和九江的英租界。1929年收回天津的比租界和鎮江的英租界。1930年收回廈門的英租界。第二次世界大戰期間,1943年廢除天津和廣州的英租界及英、美、比三國在上海及廈門公共租界的權利。1945年抗日戰爭勝利,廢除瞭中國各地的日租界。1946年收回上海、天津、漢口和廣州的法租界及法國在上海和廈門公共租界的權利。1947年收回天津意租界和意在上海及廈門公共租界的權利。帝國主義在中國的租界至此全部由中國收回。