元朝的夏都。遺址在今內蒙古自治區正藍旗東二十公裡閃電河北岸。

上都地區在金代稱金蓮川或涼陘,築有景明宮。是金朝皇帝避暑的地方。1251年蒙哥即大汗位後,忽必烈以皇弟之親,受任總領漠南漢地軍國庶事。於是忽必烈把他的藩府南移至金蓮川地區。他在負責統治漢地之後,進一步擴大瞭與漢人士大夫的接觸,受到更多的漢文化的影響。1256年春,便命僧子聰(即劉秉忠)在桓州以東,灤水(今閃電河)以北,興築新城,名為開平府,作為藩邸。當時蒙古國國的都城在哈刺和林。忽必烈在選擇其藩邸地址時,考慮到“會朝展親,奉貢述職,道裡宜均”,因而把它確定在地處蒙古草地的南緣,地勢沖要的開平,既便於與和林的大汗相聯系,又有利於對華北漢人地區就近控制。通過金蓮川幕府的大量活動,忽必烈加深瞭對學習漢文化、變更蒙古舊有統治方式必要性的認識,並取得瞭漢人士大夫的普遍支持,為元王朝的建立打下瞭基礎。1259年,蒙哥死。次年,忽必烈在開平即大汗位,與留守和林的幼弟阿裡不哥發生瞭爭奪汗位的戰爭。忽必烈依靠漢地的豐厚人力物力,把開平作為前沿基地,歷時四年,終於戰勝瞭阿裡不哥。中統四年(1263),升開平府為上都,以取代和林。但這時忽必烈政權的統治重心已轉移到中原漢地,把都城設在山後草地已嫌偏遠,因此,在至元元年(1264),又改燕京為中都。九年,改中都為大都,定為都城,而將上都作為避暑的夏都,形成兩都制的格局。每年四月,元朝皇帝便去上都避暑。八九月秋涼返回大都。皇帝在上都期間,政府諸司都分司相從,以處理重要政務。皇帝除在這裡狩獵行樂外,蒙古諸王貴族的朝會(忽裡臺)和傳統的祭祀活動都在這裡舉行。

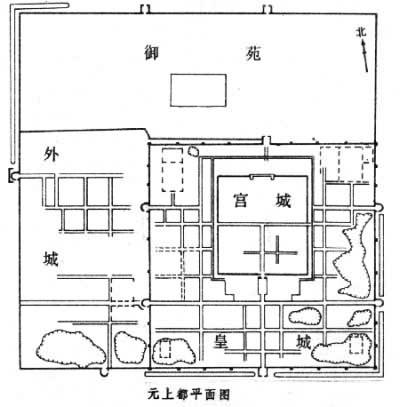

元上都平面圖

元上都平面圖

元上都遺址內的柱礎 內蒙古正藍旗

元上都遺址內的柱礎 內蒙古正藍旗

上都是一座具有漢式宮殿樓閣和草原氈帳風格的新興城市。其景物風習,在元朝文士的吟詠中多有記敘。同時的西方人馬可·波羅、拉施都丁也有描述。上都與大都之間有四條驛道相通,往北又可以循帖裡幹驛道交通漠北。朝廷設上都留守司兼本路都總管府,掌領宮闕都城,兼領城區及所屬州縣民事:皇帝返還大都後,並領上都諸倉庫之事。

元末農民大起義中,紅巾軍分道北伐,中路關先生、破頭潘部在至正十八年(1358)十二月攻破上都城,焚毀宮闕。明初,明朝廷建立瞭開平衛,宣宗時南徙獨石,此城被廢棄。

上都城遺址迄今仍存,城墻基本完好,城內外建築遺跡和街道佈局尚依稀可見。從現存遺址結合文獻記載看,上都皇城在全城的東南,城墻夯土外砌磚石,東西各兩門,南北各一門,每面墻長一千四百米。皇城正中偏北是宮城,東北角是華嚴寺,西北角是乾元寺,東南和西南兩角亦各有一座廟宇。宮城城墻夯土外包以青磚,東西寬五百七十米,南北長六百二十米,東、西、南三面有門。城內宮殿建築各自成群,互不對稱,有泉池穿湧其間,園林特色十分明顯。皇城、宮城四角均設角樓。外城全系黃色夯土,東墻和南墻都由皇城的東墻、南墻接出。外城西北兩面各長兩千二百米,東南兩面至皇城東北、西南兩角各長八百米。外城北開兩門,南開一門。西面原有兩門,元代後期毀一存一。外城南部為一般建築區。北部地勢較高,自成一區,是當時養花木禽獸供統治者玩賞的禦園。東、西、南三郊各有長六百米到一千米的街道,與城門相連,組成瞭很大的關廂區。北郊則有很多寺廟、宮觀等建築。(見彩圖)

元上都宮殿建築遺物白石螭首 內蒙古錫林郭勒盟正藍旗

元上都宮殿建築遺物白石螭首 內蒙古錫林郭勒盟正藍旗

元上都遺址內的石人 內蒙古錫林郭勒盟正藍旗

元上都遺址內的石人 內蒙古錫林郭勒盟正藍旗

元上都主要宮殿遺址 內蒙古錫林郭勒盟正藍旗

元上都主要宮殿遺址 內蒙古錫林郭勒盟正藍旗

元上都遺址內的古井井口 內蒙古正藍旗

元上都遺址內的古井井口 內蒙古正藍旗

參考書目

賈洲傑:《元上都》,《內蒙古大學學報》1977年第3期。