清代以辦理存款、放款為主,間或經營匯兌的一種信用機構。起源於經營銀、錢兌換的錢攤。主要分佈在長江流域和東南各大城市。北京、天津、瀋陽、濟南、鄭州等地的“銀號”、“錢鋪”,其性質與錢莊相同;徐州、漢口、重慶、成都等地錢莊和銀號並稱。

錢莊與商業有密切關係。鴉片戰爭前夕,錢莊簽發的由其支付金額的莊票就起到支付手段和流通手段的作用。上海商人在買賣豆、麥、棉花、棉佈時,不僅可以用莊票支付貨價,而且可以到期轉換,或收劃銀錢。鴉片戰戰爭後,上海成為國內外貿易中心,錢莊隨之有較大發展。上海錢莊視資本大小不同,有匯劃莊(或稱大同行)或非匯劃莊(或稱小同行)的區別。匯劃莊在開業以前須加入錢業總公所,繳納會費,享有發行銀票、錢票和代收票據的權利,辦理存放款、貼現及匯劃簽發莊票、匯票等業務。非匯劃莊又分元、亨、利、貞四種號莊,它們資力薄弱,不能參加錢業總公所,在金融收解上,轉托匯劃莊代為辦理。一般所稱錢莊,即指匯劃莊。

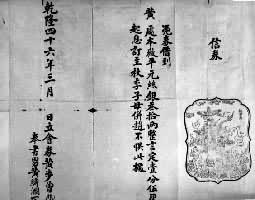

乾隆四十六年(1781)高利貸借據

乾隆四十六年(1781)高利貸借據

錢莊莊票的信用,能在一定期限內給予商人以調度資金的便利。鴉片戰爭後,莊票促進商品流通的作用也很快地為外國在華洋行和外商所認識。他們瞭解到莊票的信用功能,能夠為他們達到迅速出售商品、及早實現優厚的商業利潤的目的服務,有利於洋行的資金周轉,因此,外國在華洋行開始接受錢莊莊票作抵押並對錢莊提供短期貸款(當時稱折款)。在此基礎上,從19世紀60年代後期起,錢莊又逐漸與外國在華銀行建立起金融來往關系。於是外國洋行與錢莊之間的清算關系便轉移到外國銀行進行,即雙方進行貿易時,由洋行付出的外國支票可以和華商簽發的莊票在外國銀行內相沖銷。這種辦法便利瞭中外商人的貿易活動,同時也使他們從事的進出口貿易都不能離開外國銀行和錢莊建立起來的清算范圍,導致外國在華銀行的影響日益擴大。

在錢莊之間,莊票的清算方法最初大抵是各自直接劃抵,到1890年前後創造瞭一種“公單制度”,即每日下午二時,各匯劃莊匯總其應收之莊票到出票錢莊換取公單,到四時以後,各錢莊齊集“匯劃總會”,互相核算,出入相抵,奇尾另數則以現金清償,其整數則由錢莊另行出票實行劃帳。這實際上就是各錢莊之間初步實行的票據交換制度。

錢莊簽發匯票,對於洋貨向內地擴散和土產向口岸集中也起著重要的作用。如上海錢莊與內地城市的錢莊有著不同程度的聯系,有的屬於代理關系,有的則是聯號。這些地方的錢莊應商人要求,簽發匯票,商人到上海采購進口商品所需款項,便由上海錢莊根據合約對這些匯票予以兌付。這種兌付往往是短期的信貸。待內地商人裝運土產到上海,以出售的價款歸還上海錢莊的貸款。而這些城市和上海之間的資金清算則依靠兩地錢莊的調撥。

錢莊的放款對象主要是商業行號。不論在國內商業和對外貿易方面,它每年都對絲、茶、糖、棉、煙、麻等行業貸放大量資金,有時也舉辦工業貸款,但其數量在全部放款中所占比例很小。

19世紀末葉,中國自辦銀行興起。由於錢莊同當地工商業聯系密切,設在上海的錢莊還得到外商的信用支持,依靠發行遠期莊票等擴大信用,掌握匯劃制度保持資金的主動調撥,因此,在清末金融市場上,錢莊比起本國銀行仍然居於優勢地位。鴉片戰爭後,經歷瞭多次社會政治經濟動蕩的沖擊,1883年上海貨幣恐慌,1910年由“橡皮股票”的投機所導致的金融風潮以及辛亥革命時期政局的動蕩,都迫使為數眾多的錢莊閉歇清算。