指《切韻》一書所反映的語音系統。《切韻》原書已經失傳,但它的語音系統卻完好地保存在兩個增訂本裏。這兩個增訂本是故宮博物院藏唐寫本王仁昫《刊謬補缺切韻》(一般簡稱《王三》)和《大宋重修廣韻》(一般簡稱《廣韻》)。要瞭解《切韻》的語音系統,主要就是以這兩部書為依據。

研究《切韻》的語音系統,一般分兩步進行:先考求出聲、韻類別,然後再構擬出它們的具體音值。

《切韻》用反切註音。反切上、下字的的選擇是任意的,同聲或同韻的字並不都用相同的反切上字或下字。因此要弄清楚《切韻》的聲、韻類別,就必須在反切的分析和歸納上下一番工夫。最先有系統地研究《廣韻》反切的是清末人陳澧。他在所著《切韻考》一書中,通過《廣韻》反切對《廣韻》的聲、韻類別進行瞭全面的研究。他根據反切上字取聲,下字取韻的基本原理,創造瞭一個研究反切的著名方法,後來通稱之為系聯法。陳澧在卷首《條例》中自述瞭他的方法。概括起來,有下列幾點。

①反切上字或下字同用的,被切字的聲母或韻母必然同類。如“冬,都宗切”,“當,都郎切”,同用反切上字“都”字,則“冬”與“當”聲母必然同類;“東,德紅切”,“公,古紅切”,同用反切下字“紅”字,則“東”和“公”韻母必然同類。

②反切上字或下字互用的,被切字的聲母或韻母必然同類。如“當,都郎切”,“都,當孤切”,“都”做“當”的反切上字,“當”做“都”的反切上字,“都”和“當”的聲母必然同類;“公,古紅切”,“紅,戶公切”,“紅”做“公”的反切下字,“公”做“紅”的反切下字,則“公”和“紅”的韻母必然同類。

③反切上字或下字遞用的,被切字的聲母或韻母必然同類。如“冬,都宗切”,“都,當孤切”,“冬”字用“都”字做切上字,“都”字又用“當”字做切上字,依次遞用,則“冬、都、當”3字的聲母必然同類;“東,德紅切”,“紅,戶公切”,“東”字用“紅”字做切下字,“紅”字又用“公”字做切下字,依次遞用,則“東、紅、公”3字的韻母必然同類。

④《廣韻》同音的字不會設立兩個不同的反切,因而兩個反切下字同類的,上字必不同類。如“紅,戶公切”,“烘,呼東切”,“公、東”韻同類,則“戶、呼”聲不同類。劃分反切上字的類別,就以此為根據。反過來,兩個反切的上字同類,下字必不同類。如“公,古紅切”,“弓,居戎切”,“古、居”聲同類,則“紅、戎”韻不同類。劃分反切下字的類別就以此為根據。

⑤反切上字有時兩兩互用,因而有實同類而不能系聯的現象。如“多、得、都、當”4字聲本同類,但“多,得何切”,“得,多則切”,“都,當孤切”,“當,都郎切”,“多”與“得”,“當”與“都”兩兩互用,4字因而不能系聯。不過《廣韻》一字兩音往往互註反切,互註的反切既然同音,它們的反切上字當然同類。如平聲東韻“凍,德紅切,又都貢切”,去聲送韻“凍,多貢切”。這裡又音“都貢切”指的就是“多貢切”。既然“都貢”、“多貢”同一音,“都、多”兩字當然聲同類。凡上字實同類而不能系聯的,據此以定其系聯。

⑥反切下字有時也兩兩互用,因而也有實同類而不能系聯的。如“朱、俱、無、夫”4字韻本同類,但“朱,章俱切”,“俱,舉朱切”,“無,武夫切”,“夫,甫無切”,“朱”與“俱”,“無”與“夫”兩兩互用,4字因而不能系聯。《廣韻》平、上、去、入四聲相承的韻,它們的分類也大多相承。凡反切下字不系聯,而相承的韻又分兩類的,就據以定其分類,否則雖不系聯,也定為同類。

就利用反切本身以考求《廣韻》的聲、韻類別來說,陳澧的方法基本上是站得住的。隻有利用又音一點略欠妥當,因為《廣韻》又音很多,是抄錄另外來源的前人的反切,往往與正切相矛盾。不過陳澧在使用又音反切時顯然有所取舍,沒有多濫用又音。

陳澧的真正不足之處,在於把系聯法絕對化瞭。他強調“惟以考據為準,不以口耳為憑”。實際上由於用漢字拼音的不易準確,加上歷史音變因素的幹擾,反切經常有不合常軌的現象,單純地依靠系聯,並不能分清所有的聲、韻類別。後人有鑒於此,在陳澧系聯法的基礎上,廣泛地利用其他有關的材料和知識,終於逐步解決瞭大部分陳澧未能很好解決的問題。

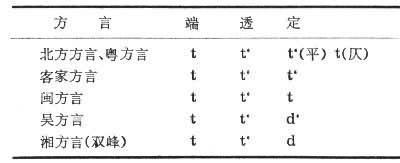

構擬音值必須以活語言為主要依據。構擬《切韻》的音值一般就是在比較現代方言讀音的基礎上往上對《切韻》音系的讀音進行推測。語音的演變是有規律的。現代方言音系都是從《切韻》音系以及與《切韻》音系有共同歷史淵源的其他方言音系按照各自的規律發展而來。它們都與《切韻》音系之間存在著直接的或間接的歷史淵源關系和語音的對應關系。它們必然都在不同的方面和不同的程度上反映出《切韻》音系的某些特征。因此隻要把現代方言的各種讀音加以比較,再和《切韻》的聲、韻類別及其結構規律對照起來觀察,並參考其他歷史語音資料及語音演變的通則,就可以擬測出《切韻》音系的大致音值來。試以《切韻》端、透、定3母為例,述其擬測過程如下:

先把這3母在現代方言裡的讀音對照列出:

然後逐項進行比較、觀察。先看發音部位。3母在各地都讀作舌尖音,這與早期韻圖把它們標作“舌頭”音完全相合。因此可以假定《切韻》這3母也是舌尖音。再看發音方法。3母各地都讀作塞音;端母清音不送氣,透母清音送氣,各地也一樣。可以假定《切韻》也如此。定母北方方言、

客傢方言、

閩方言都讀作清音,與端母或透母混而不分,顯然與《切韻》不合,但

吳方言、

湘方言則讀作濁音,與端母、透母互相區別,而早期韻圖又把定母標作濁音,也正與吳方言、湘方言相合,因此可以假定《切韻》的定母是濁音。這個濁音吳方言送氣,湘方言不送氣,不相一致。不過吳方言的送氣是濁的〔ɦ〕,它不僅出現於塞音和塞擦音之後,也出現於〔 m、n、l〕等通音之後,並且當通音聲母的聲調有陰陽對立時,則隻出現於

陽調,不出現於

陰調。例如吳興話“拎”讀〔liŋ〕(陰平),而“零”讀〔lɦiŋ〕(陽平)。這都說明吳方言的濁送氣不是原有的,而是在聲調分化為陰陽之後,在陽調的影響下產生的。這也就是說,早期吳方言端、透、定3母的格局與湘方言並無兩樣。另外,梵文字母對音也提供瞭類似的信息。從東晉到唐初大多以定母的“陀”字對譯梵文不送氣的da,而以其他辦法對譯梵文送氣的dha,例如法顯用“陀呵”兩字拼合(法顯譯《佛說大般泥洹經》卷第五《文字品》第十四),阇那崛多用新造字“咃”(阇那崛多譯《佛本行集經》卷第十一《習學技藝品》第十一),等等。這也證明定母當時是不送氣的。據此可以假定《切韻》的定母是不送氣的濁音。這樣最後就得到:端t,透t‘,定d。

然後逐項進行比較、觀察。先看發音部位。3母在各地都讀作舌尖音,這與早期韻圖把它們標作“舌頭”音完全相合。因此可以假定《切韻》這3母也是舌尖音。再看發音方法。3母各地都讀作塞音;端母清音不送氣,透母清音送氣,各地也一樣。可以假定《切韻》也如此。定母北方方言、

客傢方言、

閩方言都讀作清音,與端母或透母混而不分,顯然與《切韻》不合,但

吳方言、

湘方言則讀作濁音,與端母、透母互相區別,而早期韻圖又把定母標作濁音,也正與吳方言、湘方言相合,因此可以假定《切韻》的定母是濁音。這個濁音吳方言送氣,湘方言不送氣,不相一致。不過吳方言的送氣是濁的〔ɦ〕,它不僅出現於塞音和塞擦音之後,也出現於〔 m、n、l〕等通音之後,並且當通音聲母的聲調有陰陽對立時,則隻出現於

陽調,不出現於

陰調。例如吳興話“拎”讀〔liŋ〕(陰平),而“零”讀〔lɦiŋ〕(陽平)。這都說明吳方言的濁送氣不是原有的,而是在聲調分化為陰陽之後,在陽調的影響下產生的。這也就是說,早期吳方言端、透、定3母的格局與湘方言並無兩樣。另外,梵文字母對音也提供瞭類似的信息。從東晉到唐初大多以定母的“陀”字對譯梵文不送氣的da,而以其他辦法對譯梵文送氣的dha,例如法顯用“陀呵”兩字拼合(法顯譯《佛說大般泥洹經》卷第五《文字品》第十四),阇那崛多用新造字“咃”(阇那崛多譯《佛本行集經》卷第十一《習學技藝品》第十一),等等。這也證明定母當時是不送氣的。據此可以假定《切韻》的定母是不送氣的濁音。這樣最後就得到:端t,透t‘,定d。

用近代語言學的方法構擬《切韻》音值是20世紀初由外國學者開始的,瑞典漢學傢高本漢是取得較大成績的第一個人。不過高氏所做的工作是開創性的,缺乏借鑒,而所用資料的范圍又有很大的局限性,他的結論有很多地方是不夠妥當的。幾十年來,在中外學者的努力下,又取得瞭不少進展。但由於擬音工作的復雜性和艱巨性,要獲得比較圓滿的結論,還有待於進一步的努力。

聲母 陳澧之後,通過中外學者一個世紀的努力,基本上考明瞭《切韻》的聲母系統,現開列於下:

幫組 幫p 滂p‘ 並b 明m

端組 端t 透t‘ 定d 泥n

來組 來l

知組 知ȶ 徹ȶ‘ 澄ȡ 娘ȵ

精組 精ʦ 清ʦ‘ 從ʣ 心s 邪z

莊組 莊ʧ 初ʧ 崇dЗ 生∫ 俟З

章組 章ʨ 昌ʨ 船dʑ 書ɕ 常ʑ

日組 日nʑ

見組 見k 溪k‘ 群ɡ 疑ŋ 曉x 匣γ

影組 影ʔ 以ø

以上共37個聲母。“幫、滂”等是習慣上用的聲母代表字。娘母和泥母出現的機會是互補的,有人認為應該並入泥母。其餘的意見基本上一致。對音值的看法分歧要大一些。比如高本漢認為莊組應當讀舌尖後音〔tʂ〕等;羅常培根據梵文對音則認為知組也應當讀舌尖後音〔t〕等;陸志韋根據梵文對音又認為船和常的讀法應當互易,即常讀〔ʥ〕,而船讀〔ʑ〕;主張泥、娘合並的人則以為日母應當讀〔ȵ〕;等等。這些分歧都還有待於進一步的研究來解決。

韻母 《切韻》193韻中所包含的韻母目前雖然已經大致劃分清楚,但有少數問題仍然沒有得到解決。如果按照最多的分法,可得335個韻母(包括王仁昫增加的廣、嚴兩韻),平上去聲不分別計算,也有163個。現在把這163個韻母分攝開列於下,分別註明開合等次。三等韻按照韻圖處理的不同分為4類。甲類指韻圖放在三等的韻,乙類指韻圖放在二、三、四等的韻,丙類指重紐韻中韻圖放在三等的唇牙喉音字,丁類指重紐韻中韻圖放在四等的唇牙喉音字及同韻的舌齒音字。為瞭方便,入聲韻附在相承的陽聲韻後面,不單列。每個韻母之下按聲調各舉一例,也可以兼作335個韻母的代表。無例的地方用圓圈表示。韻目和例字都據《王三》。

①通攝

東一 東董送屋

東三乙 中○仲六

冬一 冬湩宋沃

鐘三乙 鐘腫用燭

②江攝

江二 江講絳覺

③止攝

支三丙開 羈綺議

支三丙合 虧詭餧

支三丁開 岐紫企

支三丁合 窺跬恚

脂三丙開 饑幾冀

脂三丙合 逵軌愧

脂三丁開 伊旨棄

脂三丁合 葵癸季

之三乙開 之止志

微三甲開 機豈既

微三甲合 韋偉貴

④遇攝

魚乙 魚語禦

虞乙 虞麌遇

模一 模姥暮

⑤蟹攝

齊四開 齊薺霽

齊四合 圭○惠

齊三乙開 栘○○

祭三丙開 ○○㓷

祭三丙合 ○○劌

祭三丁開 ○○藝

祭三丁合 ○○銳

泰一開 ○○泰

泰一合 ○○外

廢三甲開 ○○刈

廢三甲合 ○○穢

佳二開 佳蟹債

佳二合 蛙拐卦

皆二開 皆駭誡

皆二合 乖○怪

夬二開 ○○蠆

夬二合 ○○夬

咍一開 咍海代

灰一合 灰賄隊

咍三乙開 ○茝○

⑥臻攝

痕一開 痕佷恨唒

魂一合 魂混慁骨

真三丙開 巾螼僅乙

真三丙合 囷窘韻茁

真三丁開 因緊印吉

真三丁合 均筍呁橘

臻二開 臻○○櫛

殷三甲開 殷隱焮迄

文三甲合 君惲運屈

⑦山攝

元三甲開 言偃建歇

元三甲合 元阮願月

寒一開 寒旱翰曷

寒一合 桓緩換括

刪二開 刪潸鋛溲

刪二合 關綰慣刮

山二開 山產襉黠

山二合 頑○幻滑

先四開 先銑霰屑

先四合 玄犬絢血

仙三丙開 愆蹇彥傑

仙三丙合 權卷眷蹶

仙三丁開 甄遣譴孑

仙三丁合 娟蜎絹缺

⑧效攝

蕭四 蕭筱嘯

宵三丙 妖藨廟

宵三丁 腰眇妙

肴二 肴巧效

豪一 豪晧號

⑨果攝

歌一開 歌哿箇

歌一合 戈果過

歌三乙開 伽○○

歌三乙合 𫖇○○

⑩假攝

麻二開 加下訝

麻二合 瓜瓦化

麻三乙開 遮也夜

⑪宕攝

陽三乙開 陽養漾藥

陽三乙合 王往況戄

唐一開 唐蕩宕鐸

唐一合 光晃曠郭

⑫梗攝

庚二開 庚梗鞭格

庚二合 觥礦蝗虢

庚三乙開 京景敬戟

庚三乙合 榮永詠䪝

耕二開 耕耿諍責

耕二合 轟○轟獲

清三乙開 清靜勁昔

清三乙合 營潁夐役

青四開 青頂徑錫

青四合 螢迥熒洷

⑬曾攝

蒸三乙開 蒸拯證職

蒸三乙合 ○○○洫

登一開 登等嶝德

登一合 肱○○國

⑭流攝

尤三乙 尤有宥

侯一 侯厚候

幽三乙 幽黝幼

⑮深攝

侵三丙 音錦禁邑

侵三丁 愔枕鴆揖

⑯咸攝

覃一 覃感勘合

談一 談敢闞盍

鹽三丙 淹奄朦碯

鹽三丁 魐黶厭靨

添四 添忝㮇怗

咸二 咸豏陷洽

銜二 銜檻鑒狎

嚴三甲 嚴廣嚴業

凡三甲 凡范梵乏以上的分類有些地方學者們有不同的意見。例如臻韻(舉平以賅上去入,下同)隻有莊組平入聲字,與真韻正好互補,有人主張臻與真應當合並。嚴、凡兩韻的情況也類似。嚴韻隻有平入聲牙喉音字,與凡韻基本上互補,《王三》業韻“怯,去劫反”與乏韻“猲,起法反”對立。不過“怯”小韻有的《切韻》殘卷沒有收,大概是《王三》增加的。“猲”字“起法反”的音,經史音註中比較晚出,諧聲偏旁也不合。同小韻的“姂”字,有的《切韻》殘卷也沒有收。可見這個小韻也不一定是《切韻》原有的。所以有人主張“嚴”與“凡”也應當合並。至於重紐兩類的劃分則意見更為分歧。所謂重紐是指支、脂、祭、真、仙、宵、侵、鹽八韻中唇牙喉音兩套對立的小韻而言。分歧出在重紐兩類與同韻舌齒音的關系問題上。上表所列是董同龢的說法。他認為重紐四等與同韻舌齒音為一類,重紐三等獨立為另一類。有人則持相反的看法,認為重紐三等與同韻舌齒音為一類,重紐四等獨立為另一類。陸志韋則又持另一種看法,認為重紐三等與同韻知、莊、來三組聲母為一類,重紐四等與其餘舌齒音為另一類。如此等等。

以上這些不同看法對韻母的多寡難免產生影響。如果根據臻、真合並,嚴、凡合並,重紐四等獨立成類的意見,即邵榮芬《切韻研究》的意見,則《切韻》的韻母就隻有325個,平上去聲不分別計算則隻有158個。

上表沒有附列各韻的讀音,這是因為各傢所擬的讀音分歧還相當大。比較一致的意見隻有下列幾點。

①在四等具足的攝裡,一等韻的主要元音偏低偏後,二、三、四等韻依次偏高偏前。試以效攝為例:

一等豪 ɑ 二等肴 a

三等宵 æ 四等蕭 ε(或е)

②在隻具備一等和三等的攝裡,一等韻和三等韻的主要元音可以相同,一、三等的區別由介音表示。例如宕攝:

一等唐 ɑŋ 三等陽 iɑŋ

不同等而合為一韻的,也適用同樣的原則。例如:

歌一等開 ɑ 歌三等開 iɑ

麻二等開 a 麻三等開 ia

③合口有介音u,三等有介音i(或j)。例如:

一等開口痕 ən 一等合口魂 uən

三等開口殷 iən 三等合口文 iuən

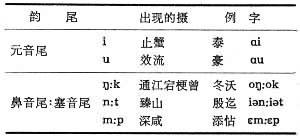

④韻尾一般認為有3種,一為元音韻尾,一為鼻音韻尾,一為與鼻音韻尾相配的入聲塞音韻尾。現將這3種韻尾列表舉例如:

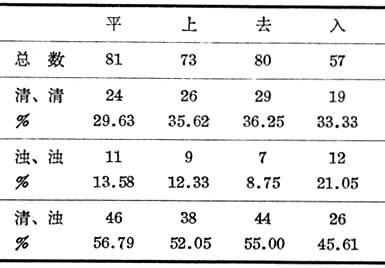

聲調 《切韻》把韻按聲調分成4大類,並分別標以平上去入的名稱,可見《切韻》有4個聲調。有人認為《切韻》是四聲八調,也就是說4個聲調按聲母清濁各分為陰陽。不過在《切韻》的反切下字裡一點也看不出陰陽分化的痕跡。試以《王三》的四等韻為例,它們的反切上下字清濁配搭關系如表所示:

清濁混用的百分比都略大於或接近於半數,這說明《切韻》反切在切下字清濁的選擇上完全是任意的,一點也沒有清選清,濁選濁的傾向。由此可見四聲八調說缺乏事實根據。

清濁混用的百分比都略大於或接近於半數,這說明《切韻》反切在切下字清濁的選擇上完全是任意的,一點也沒有清選清,濁選濁的傾向。由此可見四聲八調說缺乏事實根據。

由於文獻不足,對聲調變化的語音制約條件又缺乏瞭解,《切韻》四聲的調值目前還不能作有把握的構擬。

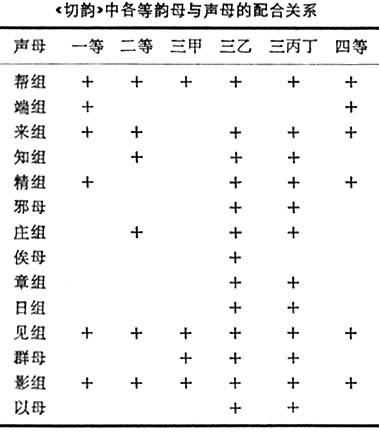

音韻結構 語音系統都有自己的結構規律,《切韻》音系當然也不例外。早期韻圖把《切韻》的韻母分為四等列圖,不同等的韻母與聲母往往有不同的配合關系。現在按照韻圖的辦法把《切韻》各等韻母與聲母的配合關系列一簡表於下頁。三等韻的丙丁兩類因歸字有不同意見,表中合在一起,不分列。聲母以組為單位,但邪母、俟母、群母、以母分別從精組、莊組、見組、影組中抽出單列。+號表明有字出現。少數例外字從略。

從韻母的角度看,一等韻和四等韻相同,都和幫組、端組、來組、精組(不包括邪母,凡抽出聲母的組,同此)、見組、影組共19個聲母相拼。二等韻和幫組、來組、知組、莊組、見組、影組也是19個聲母相拼。三甲韻和幫組、見組、影組共11個聲母相拼。三乙韻和幫組、來組、知組、精組、邪母、莊組、俟母、章組、日組、見組、影組、以母共33個聲母相拼。三丙丁韻除不和俟母相拼外,和三乙韻所拼聲母一樣。聲母最少的是三甲韻,最多的是三乙韻。

《切韻》中各等韻母與聲母的配合關系

從聲母的角度看,俟母隻拼三乙韻,邪母、以母、章組和日組隻拼三乙韻和三丙丁韻,群母則拼各類三等韻。端組隻拼一、四等韻,知組、莊組隻拼二、三等韻。精組隻拼一、四等韻和三乙、三丙丁韻。隻有幫組、來組、見組、影組共11個聲母和各等韻母都相拼。

《切韻》音系的重要性 《切韻》音系是什麼性質,是單一的還是綜合的,學者們的看法很不統一。但有兩點事實是大傢都承認的,即《切韻》音系是一個內部一致的音系,並且是當時文化界所公認的權威音系。僅此兩點,就使《切韻》音系在漢語語音史的研究中占據著十分重要的地位,其重要價值大致有3方面。

①《切韻》音系是今天瞭解6~7世紀之間漢語語音情況的重要根據。它的完整性和權威地位,又使它自然地成為漢語語音史中古時期的代表音系。

②《切韻》音系是目前瞭解得比較確切的中古音系,研究《切韻》以前的語音系統要以《切韻》音系為出發點,要根據《切韻》音系往上推。舉例來說,在諧聲字裡有很多下面一類的諧聲例子:竹(知)→篤(端),臺(透)→鬅(徹),重(澄)→動(定),農(泥)→濃(娘),等等。主諧字和被諧字總是一邊是端組聲母字,一邊是知組聲母字。早期反切也有類似現象。例如陸德明、《經典釋文》所錄徐邈(344~397)反切:綴,丁衛反(《尚書·立政》);窕,敕堯反(《左傳》襄公二十六年);滌,直的反(《禮記·曲禮下》);暱,乃吉反(《左傳》襄公二年);等等。甚至《王三》、《廣韻》反切也仍然有少數這類殘餘:儥,都江反(切)(江韻);赧,奴板反(切)(潸韻);等等。這都顯示《切韻》以前端、知兩組聲母關系密切。從《切韻》音系本身看,端、知兩組聲母有比較明顯的分佈規律,即端組出現於一、四等,知組出現於二、三等,互不沖突。有少數例外,但不難解釋。據此可以推知,魏晉以上端、知兩組聲母肯定沒有區別,後來的區別是在不同的韻母條件下發生演變的結果。即此一例,便可看出《切韻》音系在上推古音中的重要作用。

③研究《切韻》後的語音歷史以及現代方言,可以利用《切韻》音系來解釋語音的變遷。例如在張參(生卒不詳)《五經文字》一書的註音中有這樣一些反切夓,必么反;,捕么反;杓,匹么反;摽,匹堯反;僄,匹徼反。從《切韻》音系的角度看,不難確定這是一種音變現象。被切字都是宵韻唇音重紐四等字,切下字都是蕭韻字。它們互切,說明在張參的語音裡,宵韻唇音重紐四等至少有一部分字變入瞭蕭韻。又例如浙江義烏方言有下面這樣的對立字群:連lie:(陽平)/蓮liε:(陽平),遷ʦ‘ie:(陰平)/千ʦ‘iε:(陰平),錢zie:(陽平)/前ziε:(陽平),仙sie:(陰平)/先siε:(陰平)。從《切韻》音系的角度看,這種對立也很容易解釋。斜線前都是仙韻字,斜線後都是先韻字。它們的對立顯然是古代仙、先兩韻有分別的遺留。

從上述可知,《切韻》音系是漢語語音史中十分關鍵的一環。沒有它,漢語語音史的研究決不可能達到今天的水平。

參考書目

陳澧:《切韻考》。

高本漢著,趙元任、羅常培、李方桂合譯:《中國音韻學研究》,商務印書館,北京,1938。

陸志韋:《古音說略》,哈佛燕京學社,北京,1947。

李榮:《切韻音系》,科學出版社,北京,1956。

邵榮芬:《切韻研究》,中國社會科學出版社,北京,1982。