中國重要韻書。隋代陸法言著,成書於西元601年。原書已經失傳。20世紀初以來陸續發現瞭不少唐五代的寫本和刻本。雖多是一些增訂本的殘卷和殘頁,但借此可以瞭解本書的基本體制和內容。

《切韻》收字不多,據清代卞永譽(1645~1712)《式古堂書畫匯考》卷八所載孫愐《唐韻序》所說,為11500 字。全書5卷,共分193韻。分韻的標準除瞭韻母本身的差別以外,還考慮到聲調因素,同一個韻母,聲調不同也分成不同的韻。193韻的分配是平平聲54韻,上聲51韻,去聲56韻,入聲32韻。平上去三聲各韻都按一定的次序排列,相承不亂。隻有入聲有一部分韻出現瞭參差,次序與相應的平上去聲不相配。從韻數和未亂的韻次上可以看出入聲配陽聲,不配陰聲。

各韻之內的字按同音關系分成小組。這種小組後來通稱小韻。小韻首字下用反切註出本小韻的讀音,並註明本小韻的字數。字的訓釋都極為簡略,常用字大多不加訓釋。註文中各項內容的次序早期寫本一般是:訓釋,反切,又音,字數。反切和字數兩項隻見於小韻首字之下;又音則隻屬於所註之字,與同小韻其餘的字無關。小韻的排列是任意的,沒有固定的次序。

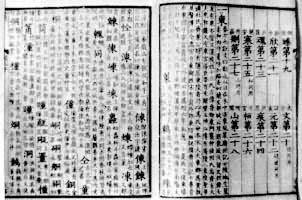

增訂本增訂的主要內容是加字、加註,目的在於增強《切韻》的字典作用。韻數和反切也略有變動。反切的變動大都限於用字的更換,讀音並沒有什麼不同。韻數的變動以增加為主,一般是把《切韻》字數多的韻裡不同開合的字分為兩韻,如真韻分為真(開)、諄(合)兩韻,寒韻分為寒(開)、桓(合)兩韻之類。對《切韻》的韻母系統並沒作什麼變動。隻有王仁昫《刊謬補缺切韻》略有不同,它較《切韻》增加瞭上聲廣和去聲嚴兩韻,又在業韻增加瞭小韻,不僅使原來隻有平入兩聲的嚴韻系變成瞭一個四聲具足的韻系,而且形成瞭與凡韻系的對立。這就造成瞭韻母系統的某種變動。但這畢竟是個別現象,影響並不大。因此可以說《切韻》增訂本的語音系統就是《切韻》的語音系統。現存的《切韻》完整增訂本隻有兩個。一個是故宮博物院藏唐寫本王仁昫《刊謬補缺切韻》(圖1),一個是北宋陳彭年等編的《大宋重修廣韻》(圖2)。

圖1 《刊謬補缺切韻》

圖1 《刊謬補缺切韻》

圖2 《大宋重修廣韻》

圖2 《大宋重修廣韻》

王仁昫《刊謬補缺切韻》韻目下註有《切韻》與它以前諸傢韻書分韻的異同。雖不全備,但從中可以看出《切韻》分韻在諸傢韻書中最為精密。所以問世以後不久,就在韻書中取得瞭權威地位。唐初被定為官韻,成為“臨文楷式”,影響歷久不衰。數百年間增訂本層出不窮,而其他韻書則幾乎全部湮沒無聞。結果《切韻》就成為一部能把自己所反映的語音系統完整地流傳至今的最早韻書。

參考書目

王國維:《觀堂集林》卷八。

劉復、魏建功、羅常培合編:《十韻匯編》,北京大學印行,1935。

薑亮夫:《瀛涯敦煌韻集》,上海出版公司,1955。

周祖謨:《唐五代韻書集成》,中華書局,北京,1983。