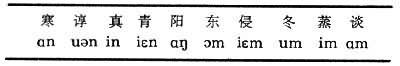

指古韻陰陽入三類韻部的字在本類之內跟鄰近的韻部押韻、諧聲、通假的現象。這個名詞是章炳麟開始立的。他的古韻學說見《國故論衡·成均圖》篇和《二十三部音準》篇(見古韻)。現在舉他的陽聲(收鼻音尾)10部作例。

寒部的“貫”字韻母是〔-uɑn〕。“琨”字或寫作“娷”,造這個字的方言把“貫”字念成〔*kuən〕瞭。從後代人看,這是寒部字旁轉入諄。用現代語言學術語說,這是主元音變瞭。“監”、“嚴”、“濫”3個字的韻母主元音和韻尾是〔-ɑm〕,“遑”字的韻母主元音和韻尾是〔-ɑŋ〕。《詩·殷武》用這4個字押韻,可能是有人把遑念成〔*ɡuɑm〕瞭。“遑”這個陽部字就叫“轉入談”瞭。當然,也許作這首詩的人4個字全念〔-ɑŋ〕,應該也允許說是“談旁轉入陽”。不過歷來的古韻學傢都不聲不響地遵守“少數服從多數”這條原則。“談”跟“陽”在排列上並不接近,可是元音相同。用現代語音學術語說,這是收尾音變瞭。

“伀”字韻母是〔-ɔm〕。三國吳人劉熙《釋名·釋親屬》說:“俗或謂‘舅’曰‘章’,又曰‘伀’。”《漢書·廣川惠王劉越傳》說:”背尊章。”唐代顏師古(581~645)註說:“今關中俗婦呼舅為‘鐘’。鐘者章聲之轉也。”這就是說,漢代方言說“章”,韻母是〔-*ɑŋ〕的“伀”(公公),到三國時期有人念成收〔*ɔm〕。這個念法一直到唐代關中方音裡還保存,可能經過一些變動,用章炳麟的話說,就叫“‘陽’旁轉入‘東’”。這一次連主元音帶收尾音全變瞭。

旁轉大致包括上述3種情況,此外還有附帶加、減介音的,變聲調的,所謂“脂隊二部同居而旁轉”等零星的例子。從章炳麟的定義說,這隻牽掣到古韻部。不過他自己舉的例字,也有連聲母也變瞭的。

應該說明:清代的古韻學傢排列他們的韻部,都按現代讀音或是摻雜一些他們推測的“古音”相近不相近來排。比方段玉裁在《六書音均表一·古十七部本音說》裡說:“第二部至第五部、第六部至第八部音轉皆入於東冬鐘。第九部東冬鐘韻音轉入於陽唐。第十部陽唐韻音轉入於庚……。”這說明他也是按聲音接近,流動較多排列的。

章炳麟的名詞術語也有所承受。戴震把陰、陽、入互相流註叫“相配互轉”,把鄰近的韻部裡的字互相流註叫“聯貫遞轉”。後者就是“旁轉”的前身。

“旁”本來應該表示音相近從而位置也緊挨著。可是章氏特別突出“魚”、“陽”兩部“軸聲”來,說它們跟一切韻部都接近:“……陽部與陽侈聲陽弇聲皆旁轉……魚部與陰侈聲陰弇聲皆旁轉。”這樣,一切部的字都可以流轉入“魚陽”,再從“魚陽”隨意轉入一切部──章炳麟叫”假道旁轉以得對轉者”就是一種例。這給後代想破字的人開瞭無限方便之門。

參考書目

章炳麟:《國故論衡·成均圖》。