又稱閩語,俗稱“福佬話”,是漢語七大方言中語言現象最複雜,內部分歧最大的一個方言。

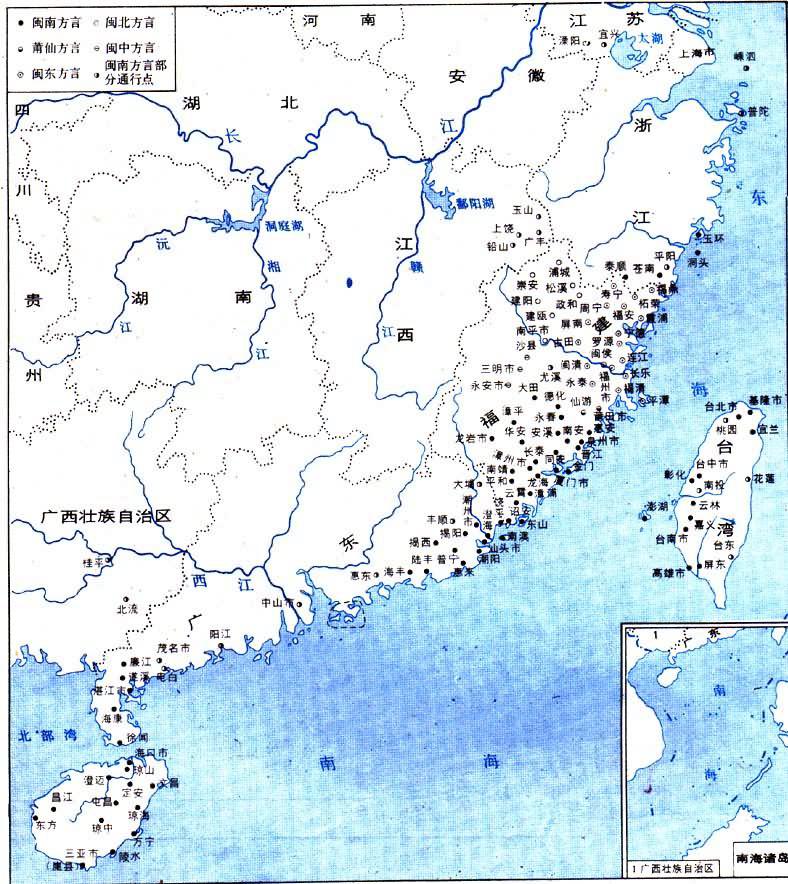

通行地域 閩方言主要通行於福建、廣東、臺灣三省和浙江省南部以及江西、廣西、江蘇三省的個別地區。使用人口約4000萬。具體地點如下:

福建省的54個縣市:福州、閩侯、長樂、福清、平潭、連江、羅源、閩清、永泰、古田、屏南、寧德、霞浦、周甯、壽甯、福安、柘榮、福鼎鼎、莆田、仙遊、廈門、金門、泉州、晉江、南安、惠安、同安、永春、安溪、德化、漳州、龍海、長泰、華安、南靖、平和、漳浦、雲霄、東山、詔安、龍巖、漳平、大田、尤溪、永安、三明、沙縣、建甌、南平(城關除外)、建陽、崇安、松溪、政和、浦城(南部)。以上地區約占全省面積的3/4。

廣東省東部的12個縣市:汕頭、潮州、澄海、饒平、南澳、揭陽、揭西、普寧、惠來、潮陽、陸豐、海豐等,以及惠東、豐順、大埔等縣的一部分;海南島的14個縣市:海口、瓊山、文昌、瓊海、萬寧、陵水、三亞、崖縣、瓊中、屯昌、定安、澄邁、昌江、東方(少數民族地區除外);雷州半島的5個縣市:湛江、遂溪、廉江、海康、徐聞。此外,主要通行粵方言的中山市和陽江、電白等縣也有部分區、鄉說閩方言。以上地區約占全省面積的1/3。

臺灣省的21個縣市中,除約占人口2%的高山族地區說高山語,臺北、彰化之間的中壢、竹東、苗栗、新竹等地和南部屏東、高雄等縣市,以及東部花蓮、臺東的部分地區通行客傢方言外,其餘各地的漢族居民都說閩方言,約占全省人口的3/4以上。

浙江省南部泰順、蒼南、洞頭、玉環等縣的大部分和平陽縣西部的少數地區,以及舟山群島普陀、嵊泗縣的一部分地區也說閩方言。

以上總計通行閩方言的縣市約有120 個以上。此外,江西省東北角的玉山、鉛山、上饒、廣豐等縣的少數地方,廣西省中南部桂平、北流等縣的少數地方,江蘇省宜興、溧陽等縣的少數地方,也有人說閩方言。散居南洋群島、中南半島的華僑和華裔中,數百萬人祖祖輩輩也以閩方言作為“母語”。在新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國、緬甸以及印度支那各國的華裔社區中,閩方言也是主要的社會交際語之一。

閩方言分佈簡圖

閩方言分佈簡圖

分區 閩方言按其語言特點大致分為5個方言片:閩南方言、閩東方言、閩北方言、閩中方言和莆仙方言。

閩南方言 是閩方言中使用人口最多、通行范圍最廣的一片。包括福建省內以廈門、漳州、泉州三市為中心的24個縣市。福建省以外各地通行的閩方言,基本上也屬於閩南方言。閩南方言以廈門話為代表,潮州話、文昌話也分別在廣東東部和海南島有較大的影響。

閩東方言 通行於福建省東部,包括以福州為中心的閩江下遊地區和以福安為中心的山區,共18個縣市,以福州話為代表。

閩北方言 通行於福建省北部建甌、建陽、南平(鄉區)、崇安、松溪、政和、浦城(南部),以建甌話為代表。

閩中方言 通行於福建省中部永安、三明、沙縣,以永安話為代表。

莆仙方言 通行於福建省東部沿海的莆田、仙遊,以莆田話為代表。

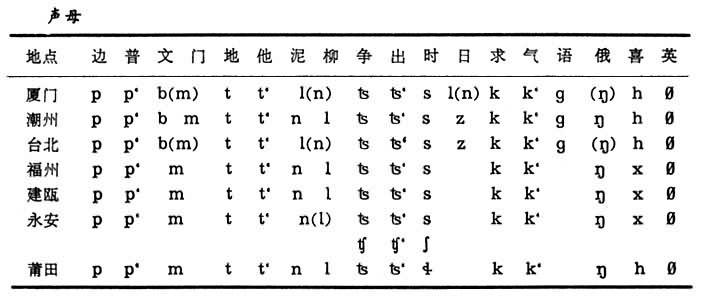

主要語言特征 語音方面 ①聲母:各地閩方言的聲母比較一致,大都隻有15個,稱為“十五音”系統。不少聲母保留瞭上古漢語的特點:

a.沒有唇齒聲母f,古非敷奉聲母字口語中一部分讀為p-、p‘-,讀書音則為h-(或x-),即所謂“輕唇歸重唇”。

b.古知徹澄聲母字,多讀t-、t‘-,即所謂“舌上歸舌頭”。

c.古全濁聲母並奉定從澄群字多讀為不送氣清音聲母,少數讀為送氣的也很一致。

d.古匣母部分字閩方言口語讀為k-或零聲母。

e.古照組聲母字與古精組字混讀。塞擦音聲母和擦音聲母除閩中方言片永安話有兩套外,其餘各方言片都隻有ʦ-、ʦ‘-、s-一套(莆仙系的s-轉為ɬ)。

f.少數古心、邪、書、禪聲母字口語中讀為ʦ-、ʦ‘-聲母(海南島閩方言例外)。

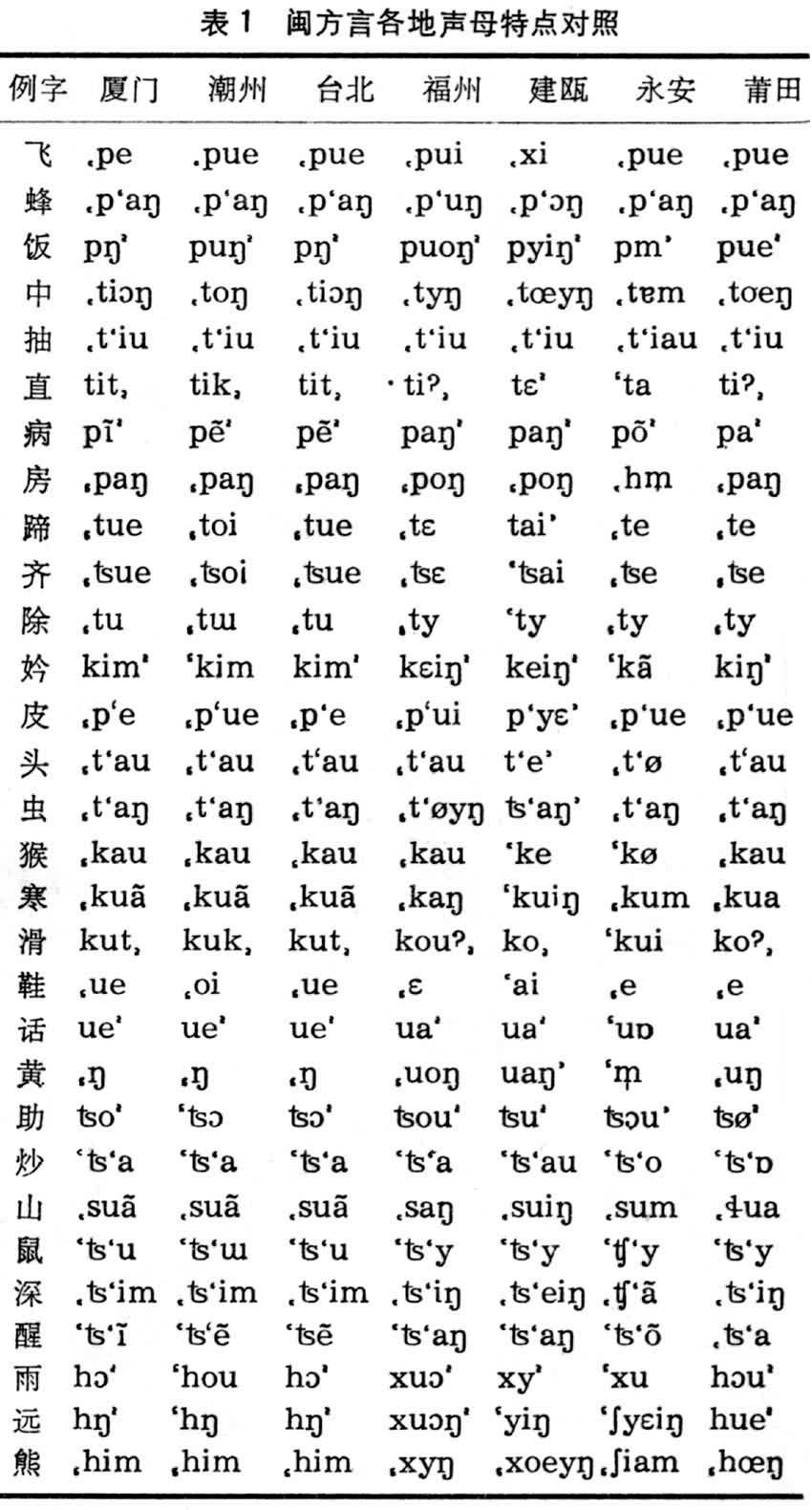

g.少數古雲(喻三聲母的字,口語中讀為喉擦音h-(或舌根擦音x-)。此外,海南話在聲母方面有些特點與閩方言其他地區不同:有近似吸氣音的聲母б、ɗ,如“邊”的聲母б,“刀”的聲母ɗ,送氣塞音聲母和送氣塞擦音聲母趨於消失。閩方言中讀t‘-、k‘-的海南話大都讀h-,如“天”˛hi、“拖”˛hua、“腿”‘hui、“空”˛hoŋ、“闊”hua‚,閩方言中讀ʦ‘-的海南話大都讀s-,如“慈”˛si、“差”˛sa、“草”‘sau;此外,閩方言中讀s聲母的字,海南話又多讀為t-,如“三”˛ta、“心”˛tiom、“索”to‚、“山”˛tua、“霜”˛to等。(表1)

表1 閔方言各地聲母特點對照

②韻母:閩方言各地在韻母方面存在著較大的差別,主要表現為:

a.閩方言的韻母不同程度地保留瞭古音中的鼻音韻尾和塞聲韻尾。其中閩南方言保留較為完整,閩東方言、莆仙方言保留較少,閩北方言和閩中方言則幾乎已無塞聲尾韻而隻有鼻音尾韻瞭。閩南方言的廈門話、臺北話都保留瞭-m、-n、-ŋ、-p、-t、-k、-ʔ等輔音韻尾,例如廈門話:“南”˛lam、“本”‘pun、“東”˛taŋ、“十”ʦap̹、“禃”(一)ʦit̹、“北”pak‚、“伯”peʔ。

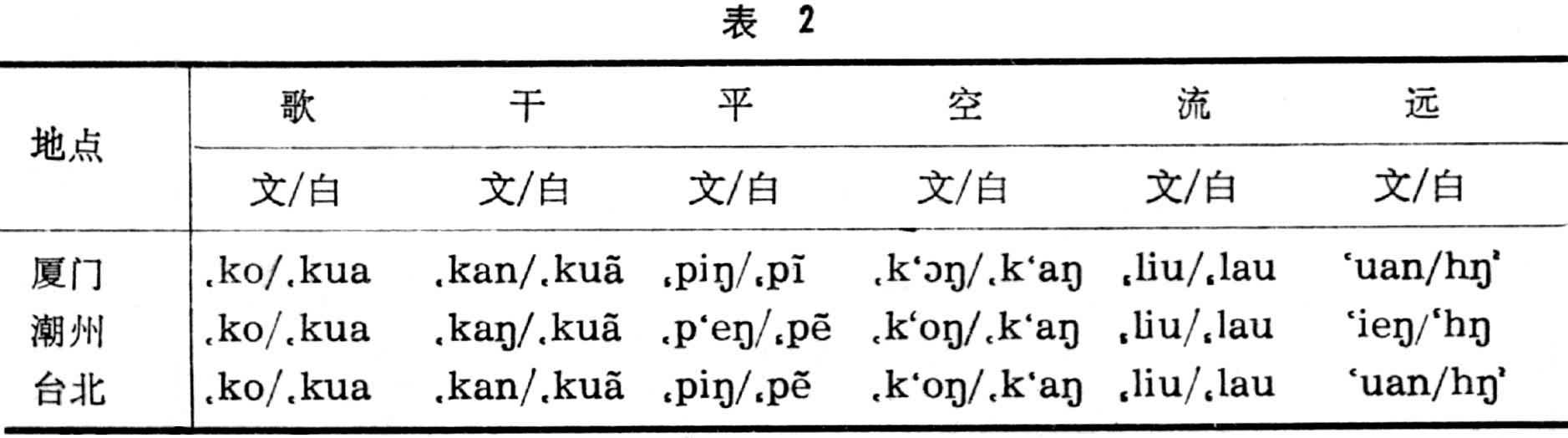

b.閩方言中不同程度地存在著文、白異讀現象,閩南方言特別突出,幾乎文、白兩讀各成系統。(表2)

表2

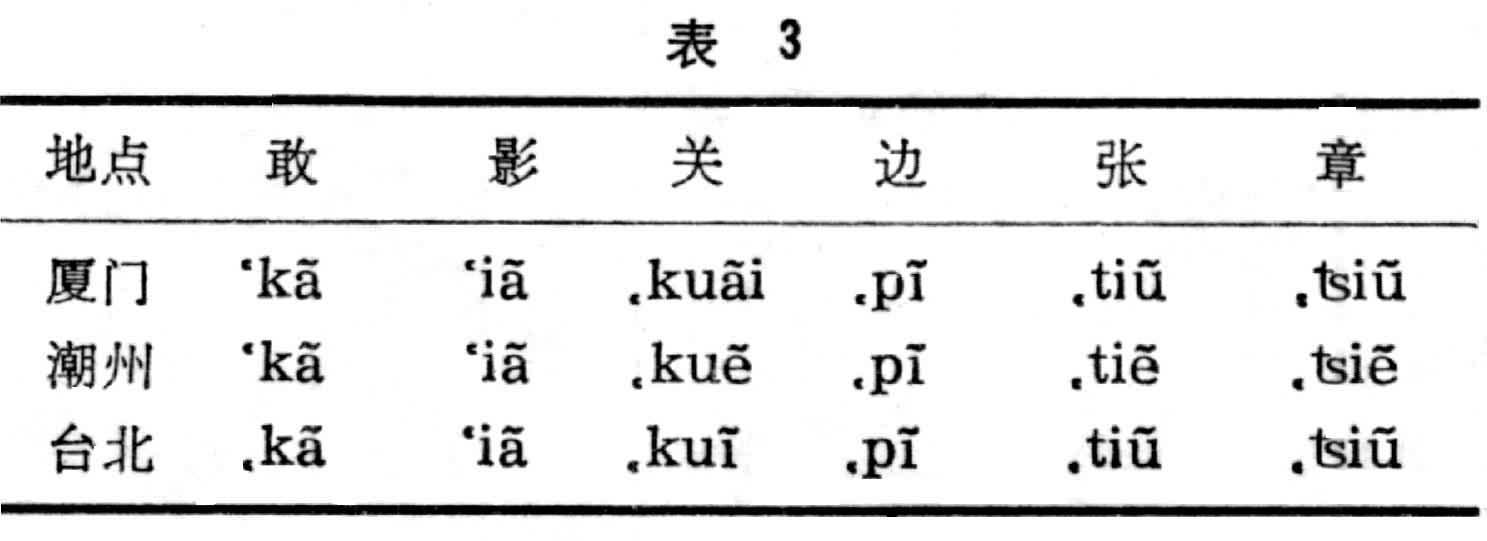

c.閩方言不少地區(尤其是閩南方言)有豐富的鼻化韻。(表3)

表3

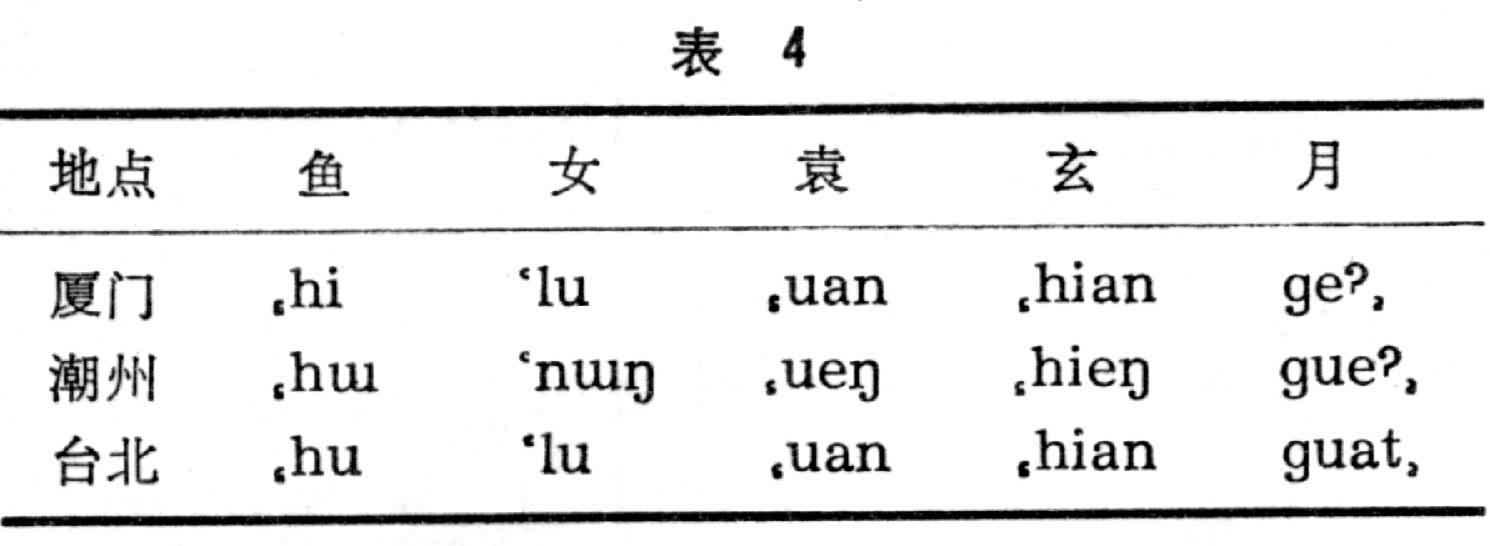

d.閩方言不少地區沒有撮口呼韻母。如閩南方言中的廈門、潮州、臺北等地都沒有y-韻。(表4)

表4

e.閩方言中部分地區存在著“雙韻尾”的現象,主要表現在閩東、閩北、閩中三個方言區,例如:福州話有εiŋ(並)、aiŋ(墊)等韻母,建甌話有eiŋ(音)、aiŋ(恩)、ieiŋ(延)、uaiŋ(販)等韻母,永安話有εiŋ(邊)、iεiŋ(扇)、yεiŋ(船)等韻母。

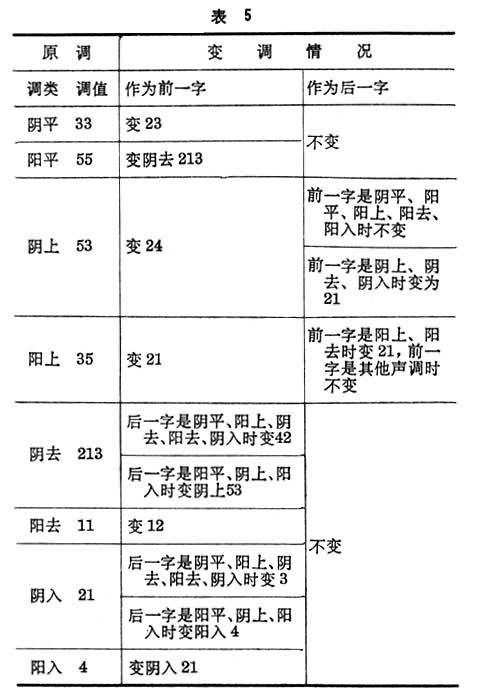

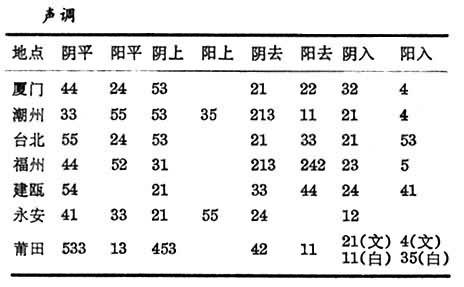

③聲調:閩方言各地都有入聲調,聲調數目6~8個,以7個為多見。閩南方言的潮州話有八聲:平、上、去、入各分陰、陽;閩北建甌話、閩中永安話都隻有六聲:閩北是平、上不分陰陽,而去、入分陰陽;閩中是平、上分陰陽而去、入不分陰陽。七個聲調的地方遍佈閩南方言的廈門、臺北、海南、浙南等地和莆仙方言的莆田、仙遊,以及閩東方言的福州、福安等地。閩方言中還普遍存在著復雜的音變現象,其中閩南方言、閩中方言有相當整齊的連讀變調規律,閩東方言、莆仙方言在連讀時音變涉及聲母、韻母的變化。表5以潮州話兩字組的連讀變調為例。

表5

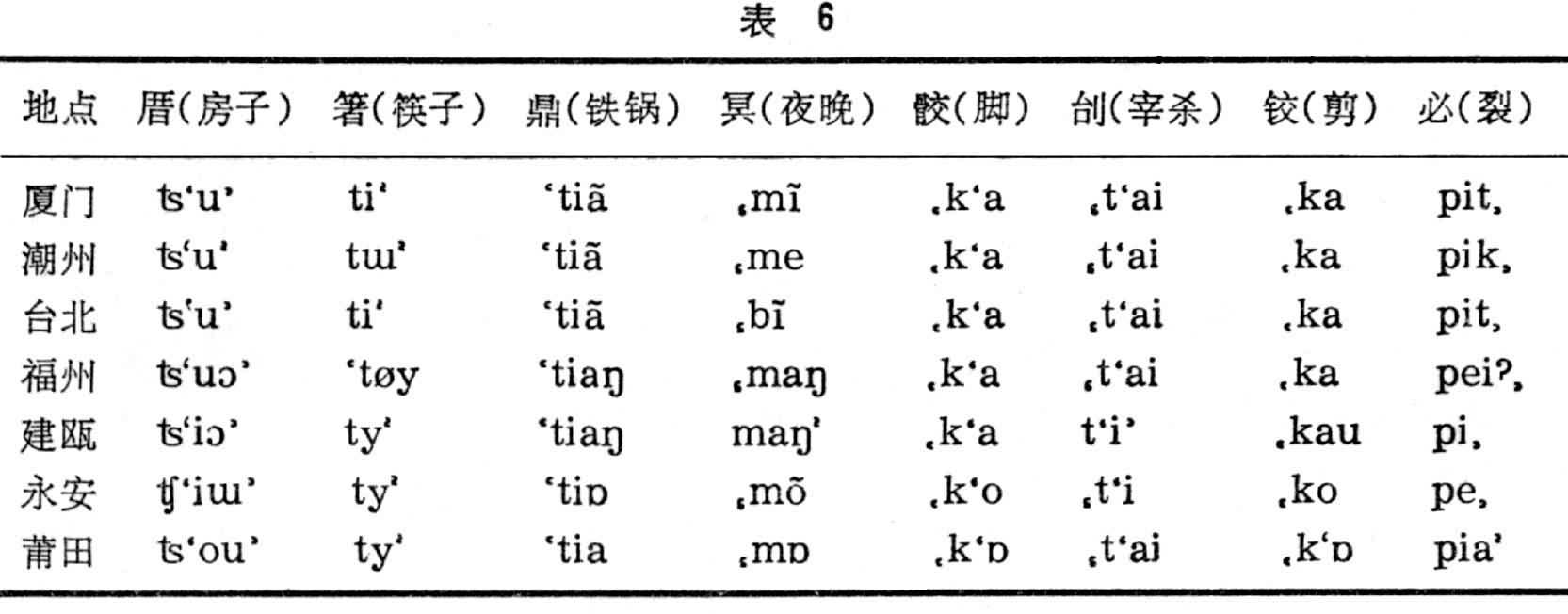

詞匯方面 閩方言有一大批屬於本方言區常見而其他方言少見的方言詞。這些方言詞有兩個特點:一是繼承古代的語詞多,二是單音節詞多。例如 "卵"(蛋)。"目"(眼睛)、“㾪”(瘦)、“塗”(泥土)、“曝”(曬)、“䘼”(袖口)“拍”(打)等等,都可以從古籍中找到出處,也都是單音節詞。此外,也有一部分閩方言詞借自外語。這些外來詞大都借自印度尼西亞-馬來語,形成瞭閩方言詞匯中的獨特色彩,例如廈門話“雪文”(肥皂)來自sabon,“道郎”(幫助)來自tolong,“洞葛”(手杖)來自tongkat,“斟”(接吻)來自chium。也有一些來歷不易判明的方言詞,例如“墘”(邊沿)“”(妻子)、“揚”(抽打)等。在閩方言的五個片中,有許多方言詞是各片共有的,但也有不少方言詞隻存在於某一些地方。大致說來,在五個閩方言片中,閩東、閩南、莆仙三個沿海片詞匯上比較一致,而閩北、閩中兩個片,則有不少和閩東、閩南、莆仙不一樣的語詞。表6列舉幾個各片共有的典型的閩方言詞。

表6

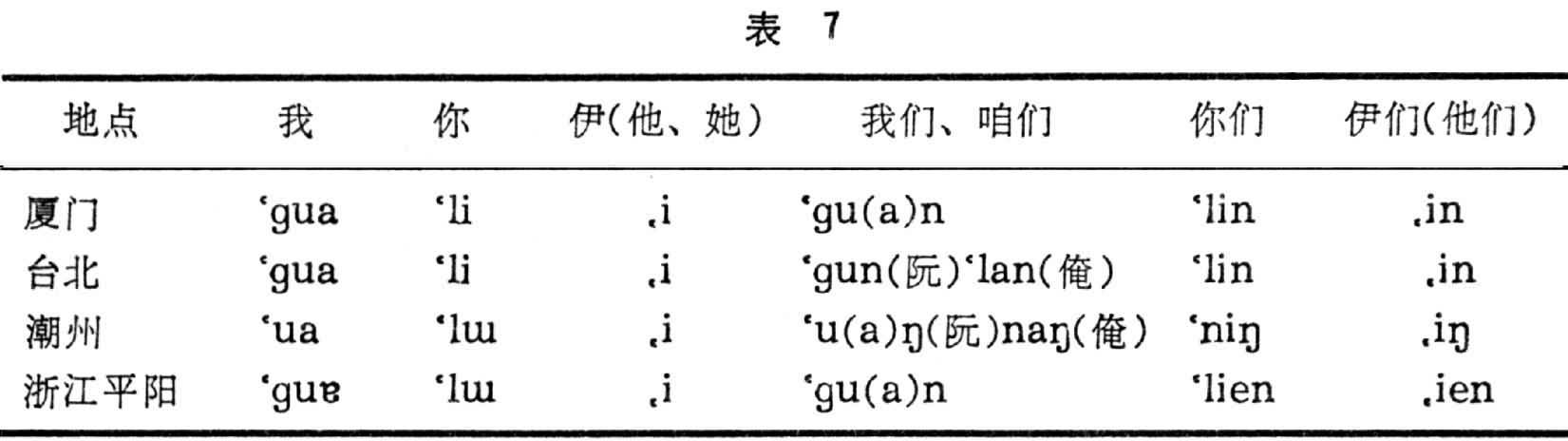

語法方面 ①名詞附加成分的運用。各地閩語都有詞尾“囝”(廈門一帶稱‘a,廣東潮州、海南等地閩語稱‘kiã或‘kia),大致相當於普通話的“子”(或“兒”),但使用范圍很廣,除表示小義外,還可以表示其他意義,如廈門話“戲‘a”(戲子,含輕蔑義),“平‘a”(人名,含親昵義),“兄弟‘a”(弟兄,無附加義);‘a也可以放在動詞、形容詞後面,表示附加的意義,例如“幫忙‘a”(稍為幫忙一下),‘a(傻孩子,形容詞名物化)等。此外,還有一些特有的附加成分,如“聲”(斤聲、錢聲)、“仙”(用於某種行業、某種特殊形象的人,如講古仙,拐腳仙),“路”(“手路”──手藝,“食路”──食品)。部分地區的閩方言(如廣東和浙江南部)還有表示小義的雙詞尾現象,即在“囝”後面再加一個“孧”,進一步形容細小的程度,如潮州話:椅囝(小椅子)──椅囝孧(很小的椅子),海南話:牛囝(小牛)──牛囝孧(很小的牛)。②人稱代詞單復數的運用。閩方言各地人稱代詞的復數多通過語音的變化(在單數後加鼻音尾-n或-ŋ)來表示。例如閩南方言的幾個地點。(表7)

表7

附:閩方言七個地點的聲韻調

③數詞“一”和指示詞“這”、“那”的省略。量詞前面的數詞“一”或指示代詞“這”、(“那”)在閩方言中往往可以省略,量詞直接與名詞組合。例如潮州話:“斤米二角”(一斤米二角錢),“昴本書來”(拿一本書來),“張畫雅絕”(這張畫很漂亮),“隻雞肥死”(這隻雞很肥)。與此相關,指示代詞“這”、“那”不能直接修飾名詞,如普通話“這人很好”在閩方言說成“隻個人很好”,不能說“隻人很好”;同樣,“這書”也隻能說“隻本書”,不能說“隻書”。④“形容詞—量詞—名詞的結構形式在閩方言各地普遍存在,但能和量詞直接組合的形容詞不多,最常用的是“大”和“細”(小)。例如廈門話“大隻牛”、“細泡燈”等。⑤動詞“有”的特殊用法。閩方言動詞“有”的用法很多,其中之一是放在動詞的前面,表示完成時態。例如:福州話“我有收著汝個批”(我收到瞭你的信),廈門話“伊有食我無食”(他吃瞭我沒吃),臺北話:“我有買”(我買瞭),潮州話“你有睇電影阿無?”(你看瞭電影沒有)。⑥賓語提前的現象比較常見。如“蘋果買兩斤”(買兩斤蘋果)的說法就很普遍。 普通話“主語—動詞—賓語”的句式在閩方言中常加上一個介詞“共”(或“甲”),並把賓語提到動詞前面,例如“我共汝講”(我告訴你)。⑦動詞“去”常用作補語,表示動作行為已成為結果,相當於“已經”的意思,例如“飛去瞭”(已經飛瞭),“死去瞭”(已經死瞭),“碗破去瞭”(碗已經破瞭)。⑧特殊的比較方式。閩方言的比較句有特別的結構,福建、臺灣的閩方言多用“甲—較—形容詞—乙”表示,如廈門話“伊較懸(高)我”,臺北話“高雄較大新竹”。也有簡單一點的表達方式:“甲—形容詞—乙”,如福州話“伊懸(高)我”。廣東省內的閩方言(潮州話、海南話)比較的方式略有不同:“甲—形容詞—過—乙”如潮州話:“牛大過豬”。閩方言的等式比較,常用形容詞“平”的重疊來表示“一樣”,如“我共伊平平懸”(我跟他一樣高)。⑨“把”字句的表達方式。閩方言“把”字句的表達方式是把賓語提到最前面,後面跟一個“甲伊”(把它)即:“賓語—甲伊—動詞”,閩南方言片各地普遍通行這種說法。例如:廈門話:“牛甲伊(kaʔ‚˛i)牽出去”(把牛牽出來),潮州話:“衫褲甲伊(kaʔ‚˛i)收起來”(把衣服收起來)。下面列舉福建、廣東、臺灣三省五個閩方言片七個閩方言點的聲韻調。其中閩南方言片三個點:廈門、潮州、臺北;閩東方言片一個點:福州;閩北方言片一個點:建甌;閩中方言片一個點:永安;莆仙方言片一個點:莆田。

聲母

聲母

韻母

①廈門話韻母:a(傢)ɔ(姑)e(稽)o(哥)i(基)u(居)ai(開)au(交)ia(遮)io(蕉)iu(周)ua(拖)ue(杯)ui(規)iau(橋)uai(乖)am(甘)im(金)iam(兼)ṃ(伓)an(幹)in(新)un(軍)ian(堅)uan(番) aŋ(江) ɔŋ(公)iŋ(景)iaŋ(漳)iɔŋ(恭)ŋ(黃)ap(角)ip(急)iap(夾)at(察)it(實)ut(骨)iat(結)uat(發)ak(角)ɔk(國)ik(極)iɔk(略)ã(衫)繃繃(毛)ē(嬰)ĩ(天)ãĩ(乃)ãũ(鬧) ìã(京)ĩũ(羊)ũã(寒)ũĩ(梅) iãũ(貓)uãi(關)aʔ(甲)ɔʔ(嘔)eʔ(麥)oʔ(閣)iʔ(鐵)uʔ(托) auʔ(雹)iaʔ(削)ioʔ(藥)uaʔ(活)ueʔ(八)uiʔ(畫)

②潮州話韻母:ɿ(書)a(阿)e(下)o(奧)ω(餘)i(衣)u(有) ai(哀)oi(鞋)au(後)ou(烏)ia(野)ie(腰)iu(幽)iəu(妖)ua(我)ue(話)ui(為)uai(歪)am(庵)im(音)iəm(淹)uam(凡)ṃ(姆)aŋ(安)eŋ(英)oŋ(翁)ωŋ(恩)iŋ(因)uŋ(溫)iaŋ(央) ieŋ(延)ioŋ(永)ŋ(黃)ap(盒)ip(邑)iəp(葉) uap(法)ak(惡)ek(億)ok(握) ωk(乞)ik(乙)uk(突)oik(狹)auk(樂)iak(略)iek(逸) iɔk(育)uek(越)ã(柑)ě(楹)ĩ(園)ãĩ(愛)õĩ(閑)ãũ(好)õũ(虎)ĩã(影)ĩě(樣)ĩũ(幼)ũã(碗)ũě(果)ũĩ(畏)aʔ(鴨)e ʔ(厄)oʔ(托)iʔ(鐵)uʔ(口)iaʔ(益)ieʔ(藥)uaʔ(話)ueʔ(劃)ěʔ(口)ĩʔ(口)

③臺北話韻母:a(飽)o(刀)ɔ(佈)e(坐)i(備)u(富)ai(拜)au(豆)ia(也)io(少)iu(酒)iau(朝) ua(破)ue(回)ui(水)uai(怪)am(痰)im(林)iam(點)ṃ(姆)an(班)in(賓)en(邊)un(本) uan(原)aŋ(夢)ɔŋ(亡)iŋ(明)iaŋ(番)iɔŋ(章)ŋ(黃) ap(答)ip(邑)iap(葉)at(力)it(蜜)iet(別、熱)ut(不)uat(月)ak(北)ɔ k(博)ik(竹) iak(口) iɔk(育)ã(擔)ĩ(邊)iã(餅)ĩũ(張)ũã(半)ũĩ(煤)iãũ(貓)aʔ(鴨)eʔ(白)oʔ(薄)iʔ(碟)uʔ(托)iaʔ(壁)ioʔ(著)uiʔ(血)uaʔ(活)ueʔ(八)

④福州話韻母:a(傢)ε(亞)œ(初)o(ɔ)(歌(告))i(εi)(基(記))u(ou)(孤(故))y(øy)(順(賜))ai(開)au(交)εu(au)(溝(購))øy(ɔy)(催(碎))ia(遮)io(iε)(雞(繼)iu(ieu)(秋(笑))ua(花)uo(uɔ)(鍋(過))ui(uoi)(杯(背))yo(yɔ)橋((閱))uai(歪)aŋ(山)iŋ(εiŋ)(賓(並))uŋ(ouŋ)(春(寸)) yŋ(øyŋ)(斤(近))εiŋ(aiŋ)(燈(墊))øyŋ(ɔyŋ)(東(洞))ouŋ(Duŋ)(紅(杠)iaŋ(聲)ieŋ(iεŋ)(天(煙))uaŋ(歡)uoŋ(uɔŋ)(光(倦))uɔŋ(yɔŋ)(香(獻))ŋ(伓)aʔ(鴨) ɔʔ(桌)iʔ(eiʔ)(亦(吉))uʔ(ouʔ)(木(出))yʔ(øyʔ)(育(叔))εiʔ(aiʔ)(默(八))øyʔ(ɔyʔ)(或(角)) Duʔ(滑(骨))iaʔ(額)ieʔ(iεʔ)(捷(隻)[隻])uaʔ(話)uoʔ(uɔʔ )(局(國))yoʔ(yoʔ)(若(約))

⑤建甌話韻母:a(茶)ε(臍)œ(兒)ɔ(荷)e(歐)o(梅) i(時)u(吳)y(魚)ai(犁)au(襖)ia(野)iε(熱)iɔ(茄)iu(油)ua(過)uε(麻)yε(蛇) iau(橋)uai(歪)aŋ(南)ɔŋ(溫)iŋ(年) aiŋ(恩)œyŋ(雲)eiŋ(音)iaŋ(正)iɔŋ(陽)ieiŋ(延)uaŋ(黃)uaiŋ(販)uɔŋ(文)uiŋ(安)yiŋ(彎)

⑥永安話韻母:a(海)D(傢)e(犁)ø(頭)o(包)ω(果)ɿ(時)i(衣)u(禾)y(竹)aω(刀)ɔu(都)iD(遮)ie(椅)iω(小) uD(麥)ue(抉)ui(對)ya(紙)ye(吹)yi(木)iau(抽)Dm(湯)ɐm(龍)um(山)ym(咸)iam(窮)ṃ(安)aŋ(工)εiŋ(邊)iεiŋ(扇) yεiŋ(船)ã(兵)õ(井)ĩ(辦)iã(針)iõ(驚)uã(永)uĩ(問)

⑦莆田話韻母:a(鴉) D(窩)e(鞋)ø(梳)o(思)i(衣)u(夫)y(餘)ai(哀)au(交)ɔu(烏)ia(也)iu(油)ua(蛙)ue(歪)ui(威)yD(靴)iɐu(腰)aŋ(安)Dŋ(翁)εŋ(煙)œŋ(淵)oŋ(溫)iŋ(英)uŋ(光) yŋ(恩)iaŋ(淹)uaŋ(彎)yDŋ(央)

(伓)aʔ(壓) Dʔ(屋) εʔ(厄)œʔ(育)oʔ(鬱)iʔ(一)yʔ(役)iaʔ(葉)uaʔ(活)yDʔ(約)

(伓)aʔ(壓) Dʔ(屋) εʔ(厄)œʔ(育)oʔ(鬱)iʔ(一)yʔ(役)iaʔ(葉)uaʔ(活)yDʔ(約)

聲調

聲調

參考書目

羅常培:《廈門音系》,科學出版社,北京,1956。

董同龢、趙榮瑯、藍亞秀:《記臺灣的一種閩南話》,中央研究院歷史語言研究所單刊甲種之24,臺北,1967。

袁傢驊等:《漢語方言概要》,第2版,文字改革出版社,北京,1983。

詹伯慧:《現代漢語方言》,湖北人民出版社,武漢,1981。

陳章太、李如龍:《論閩方言的一致性》,載《中國語言學報》第1期,商務印書館,北京,1983。

陳章太、李如龍:《論閩方言內部的主要差異》,載《中國語言學報》第2期,商務印書館,北京,1985。