廣義而言,有原子螢光光譜法、X射線螢光分析和分子螢光光譜分析。習慣上僅指後者,即利用一定波長的光照射下物質所發射的分子螢光性質進行定性分析或定量分析的方法。第一臺光電螢光計出現於1928年,而可自動進行光譜校正的商品化螢光光譜儀則出現於1952年。螢光分析法的發展依賴於儀器的發展。80年代以後,隨著鐳射、電腦和電子技術的發展,各種新型螢光分析儀器及其分析新技術的不斷湧現,促使螢光分析法向著高效、痕量、微觀和自動化方向發展,靈敏度度、準確度和選擇性不斷提高。

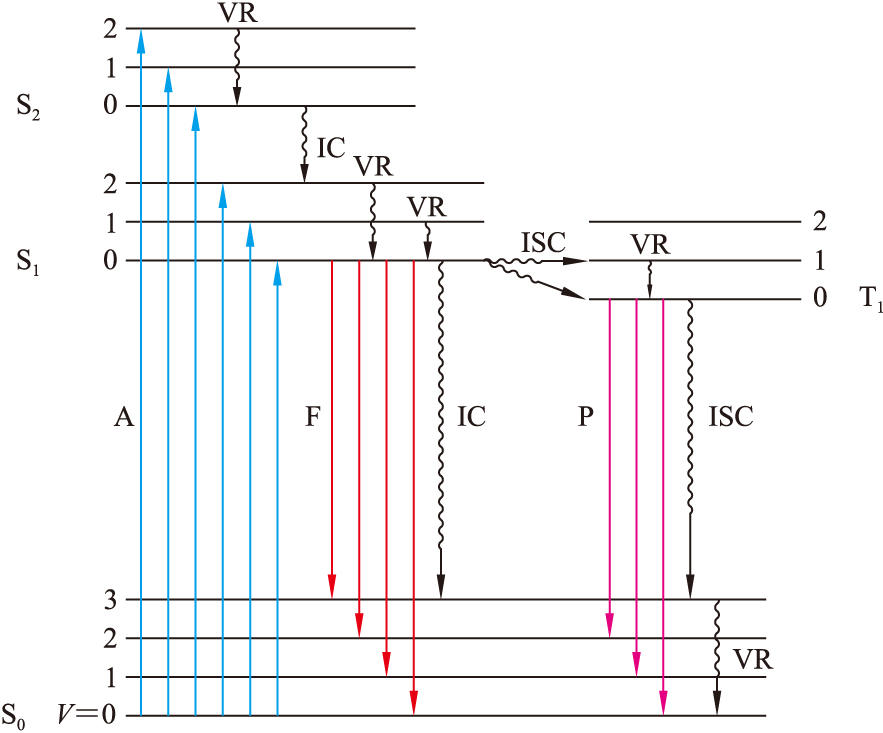

原理 熒(磷)光在本質上屬於分子的一種光致發光現象,其光物理過程可用雅佈隆斯基圖(圖1)描述。

圖1 分子光致發光過程的雅佈隆斯基圖

圖1 分子光致發光過程的雅佈隆斯基圖

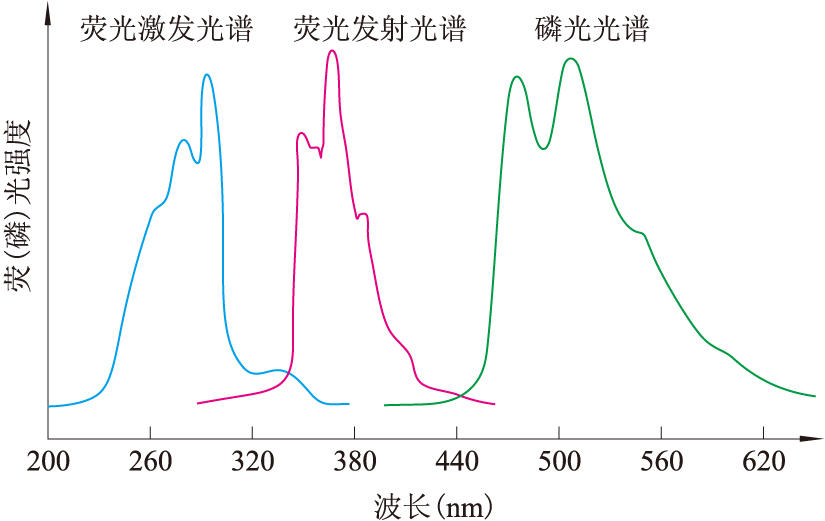

基態 單重態S0的分子吸收光能受激後,處於激發態Sn,激發態的分子通過振動弛豫(VR)和內轉換(IC)過程衰變到第一激發單重態S1的最低振動能層(V=0)。若再伴隨著光子的輻射返回到S0的各振動能層,即S1→S0躍遷過程得到熒光,此過程受激電子自旋狀態不發生改變;若處於S1的分子基於自旋–軌道耦合作用,通過系間竄越(ISC)過程,由單重態的S1態轉入第一激發三重態T1,繼而通過VR過程衰變到T1態的最低振動能層,再通過光輻射過程返回到S0的各振動能層,即T1→S0躍遷過程得到磷光,此過程涉及受激電子自旋狀態的改變。在一定光源照射下,若保持激發光波長不變,記錄到的熒(磷)光強度對發射波長的關系曲線,稱熒(磷)光的發射光譜;反之,若保持發射波長不變,記錄到的熒(磷)光強度對激發波長的關系曲線,稱熒(磷)光的激發光譜。兩者統稱熒(磷)光光譜(圖2)。

圖2 室溫下菲的乙醇溶液的熒光激發光譜、發射光譜和在濾紙基質上的磷光光譜

圖2 室溫下菲的乙醇溶液的熒光激發光譜、發射光譜和在濾紙基質上的磷光光譜

不是所有物質的分子都能發射熒光,隻有那些具有適宜化學結構(如大的共軛π鍵和剛性平面結構)的物質,才能在光源的照射下發射熒光。對於那些本身不能發射熒光的物質,可以借助一定的化學反應,將其衍生、轉變為熒光性物質,或是利用它們對其他熒光性物質發射熒光的影響(增強、猝滅、催化等)進行測定。

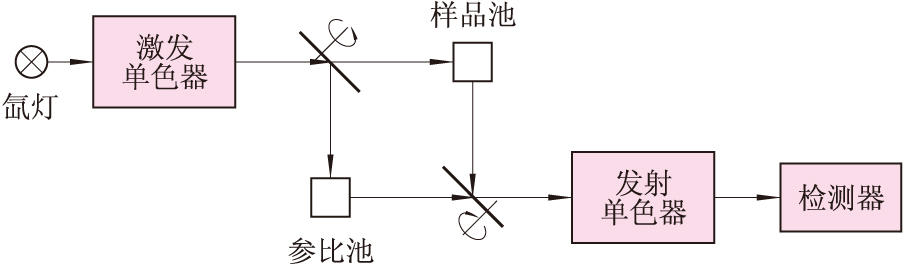

儀器 進行熒光分析的儀器稱為熒光分光光度計,由光源、單色器、樣品池、檢測器、顯示裝置組成。可分為單光束與雙光束(圖3)兩種。絕大多數類型的熒光分光光度計都已實現參數設置、光譜掃描、數據的采集和處理等的計算機化。

圖3 雙光束熒光分光光度計框圖

圖3 雙光束熒光分光光度計框圖

應用 熒光分析法具有靈敏度高、選擇性好、工作曲線線性范圍寬、可測量和利用的參數多等優點。由於不同發光物質分子的化學結構不同,電子躍遷時所需吸收的光能量(頻率)不同,所發射的光能量、發光效率和速率等亦不同。因此,可以利用其熒光激發光譜和發射光譜、熒光壽命、熒光量子產率等的差異,區分不同的熒光物質;利用一定條件下熒光強度與熒光物質濃度呈線性關系,定量地測定某種熒光物質;利用熒光壽命的差異,采用時間分辨技術,選擇性地測量某種熒光物質;利用熒光探針試劑標記抗原或抗體,建立靈敏度可與放射免疫分析法相媲美的熒光免疫分析法;利用在偏振光激發下,熒光體發射的熒光在空間有不同取向、有不同強度的偏振光,以及其偏振度、各向異性與熒光體轉動速度、所處環境黏度等相關的特性,用於蛋白質、核酸的變性,抗原和抗體的反應,細胞膜微黏度等的研究;利用同時顯示激發、發射波長和熒光強度關系的三維光譜,作為石油氣顯示和礦源判定以及法庭和環境類似物鑒別等的指紋技術。熒光分析法作為一種高靈敏的檢測方法,可用於無機物、有機物、生物物質及藥物的檢測,廣泛應用在生物、醫學、環境和化工等諸多領域。

推薦書目

陳國珍, 黃賢智. 熒光分析法. 2版. 北京: 科學出版社, 1990.