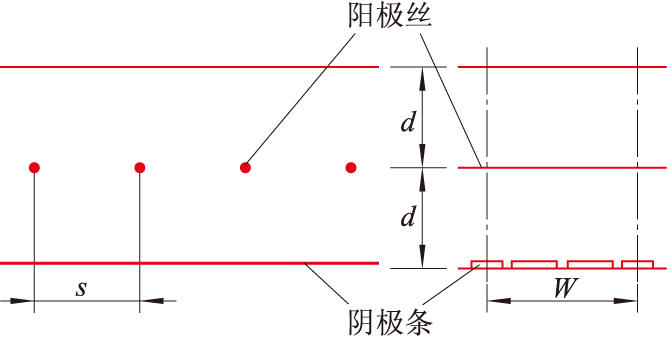

陰極由金屬條構成的多絲正比室。20世紀90年代初在多絲正比室的基礎上發展起來。典型的平板型陰極條室結構如圖所示。

陰極條室示意圖

陰極條室示意圖

中間平面為相互平行的陽極絲,直徑一般為30微米,絲間距ss=2.5毫米。由於陽極與陰極間距離d可選得很窄(d=1.5毫米),致使在二電極間電子和正離子的渡越時間很短(見多絲正比室、正比計數器),因此可得到很高的計數率(如200/秒·厘米2)與時間分辨率。陰極平面為敷著於絕緣板上的密集平行金屬條,並與陽極絲相互垂直。當粒子射入時,可由陽極絲輸出的負電脈沖信號和由陰極條輸出的感應正電脈沖信號確定粒子的兩維位置坐標。為瞭節約電子學讀出的電路數,陰極條常由幾條(如圖中為3條)不等寬度的條組成一組,而隻從一組中的一條讀出信號。利用相鄰幾組感應讀出的脈沖高度分佈(即重心法)可得到很高的位置分辨率(如70微米)。由於上述優點,易於制成多層大面積室體,因此近年來發展很快。已被選用在2006年運行的世界最高能量強子對撞機LHC上的幾個大型實驗(ATLAS、CMS、LHCB等)的μ子定位和快觸發實驗中。