中國道教經典。全稱《黃帝陰符經》。作者及成書年代眾說紛紜,或認為是戰國秦漢時期的書,或認為是北魏寇謙之所撰,宋人黃庭堅、朱熹則推斷此書是唐李筌撰著,因此本書大體上可信為唐以前道傢古籍。

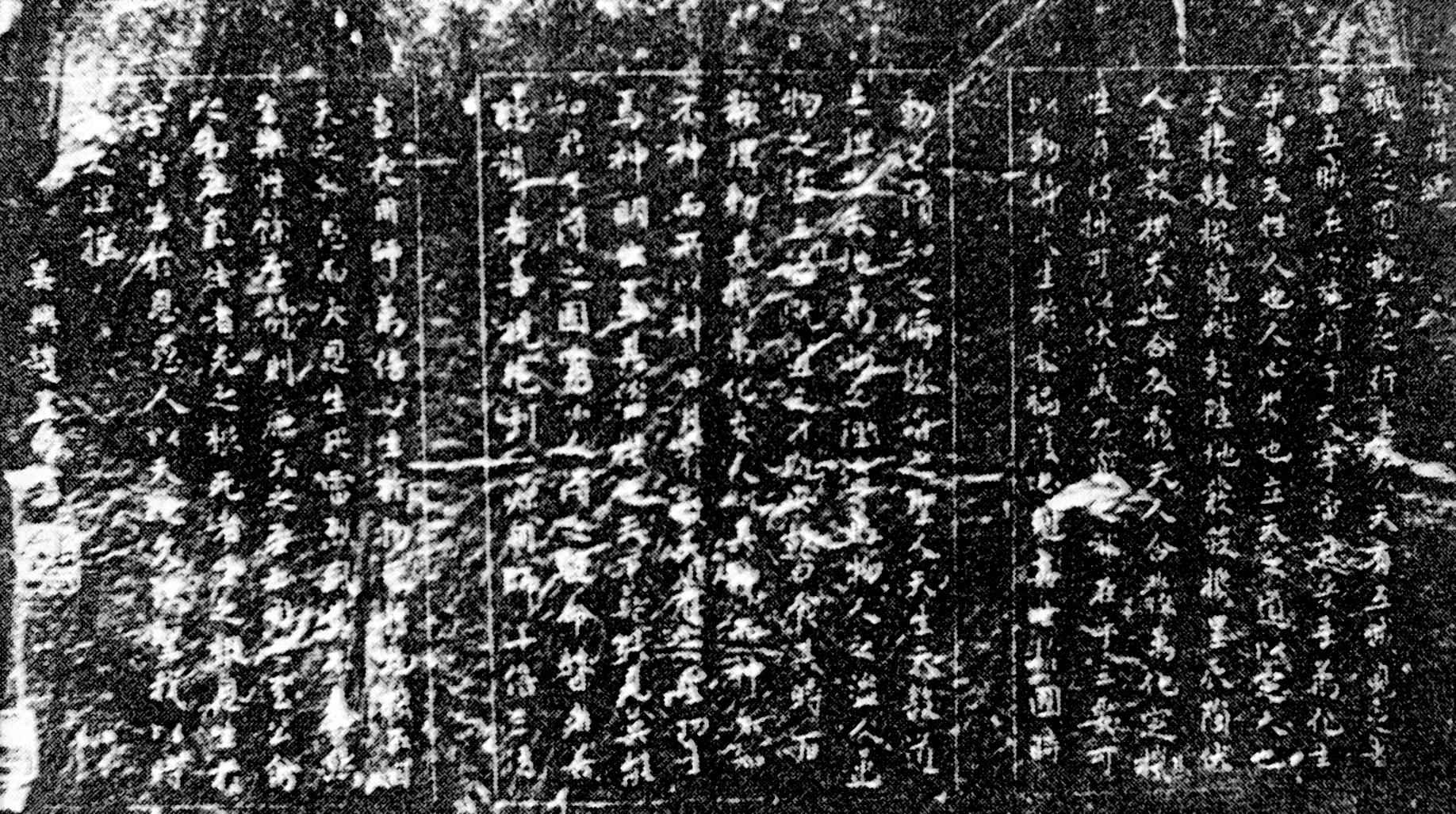

《陰符經》石刻拓本

《陰符經》石刻拓本

此經文在唐代已有兩種傳本,一本分作3章,共300餘字;一本不分篇章,共400餘字。原經本意,大抵言天地陰陽運行變化,與人事之間有相生相克的辯證關系。聖人當觀天之道,執天之行,掌握天人暗合之機,使行為舉動皆不違自然規律,合乎天道法則,則治國養生皆得其宜。歷代統治者、軍事傢、哲學傢,以及道流儒士,皆因此經言簡意賅,並含有深刻的義理而重視之,往往與老莊之書並列。

此經註解甚多,或以《陰符經》為兵傢權謀之書,而解釋為兵書;或以哲理而論,解釋為道傢之說;宋元道士多以內丹功法釋經,故又為內丹功法秘笈;文人學者則以儒傢性理之說註解,而又成儒傢之談。各隨己意,詮釋經旨。歷代主要註釋本有:諸葛亮、張良、李筌等七傢(一說六傢、一說十一傢)註《黃帝陰符經集註》、唐張果《黃帝陰符經註》、金劉處玄《黃帝陰符經註》、北宋袁淑真《黃帝陰符經集解》、南宋朱熹《黃帝陰符經註解》、元末明初王道淵《黃帝陰符經夾頌解註》等。