介於口腔和食管之間,既屬於消化系統又屬於呼吸系統的器官。食物入食管和呼吸介質(水或空氣)入鰓或肺的共同通路。

魚類的鰓於咽的兩側形成。在胚胎的早期,咽部兩側突出5個咽囊。與此相對應,外胚層也向內凹陷,內外兩胚層相遇後打穿,乃形成鰓裂。鰓裂間為鰓隔,其前後面發生出絲狀或板狀的表皮突起——鰓。鰓裂的數目隨動物種類而不同。在脊椎動物中最多可達14對,圓口類多為7對鰓裂。鯊魚一般為5對,許多種鯊魚在鰓裂裂前面還有一個吸水孔,從發生來看,吸水孔是退化的第一對鰓裂。

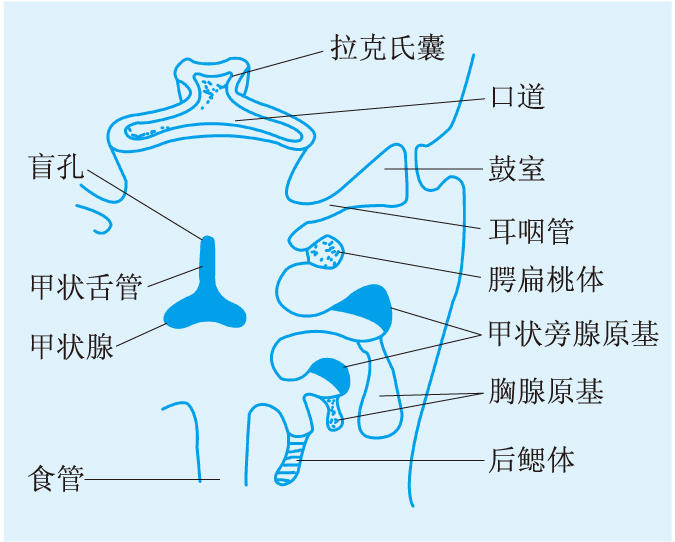

陸棲脊椎動物雖用肺呼吸,但在胚胎期也形成咽囊,這些咽囊有些暫時打穿形成鰓裂,但以後即行封閉。咽囊在發育中形成一些和呼吸無關的衍生結構。

哺乳類的咽呈略扁的漏鬥狀的管道,它由前向後分別與鼻腔、口腔和喉腔相通。因此咽是呼吸道和消化道的共同通道。

哺乳類咽囊的衍生物

哺乳類咽囊的衍生物

第1對咽囊的遠端部膨大形成鼓室(屬中耳),其近端部仍保留著和咽的聯系,成為耳咽管,或稱歐氏管。耳咽管和鼓室與鯊魚的吸水孔同源,都是由第1對咽囊發生而來。第2對咽囊在哺乳類形成腭扁桃體,在其他陸棲脊椎動物多趨於退化。腭扁桃體為淋巴器官,其功能是產生淋巴細胞和抗體,有防禦作用。第3和第4對咽囊形成甲狀旁腺(背側上皮)和胸腺(腹側上皮)。第5對咽囊的上皮形成後鰓體。陸棲脊椎動物的後鰓體位於甲狀腺旁,哺乳類的成體無後鰓體。後鰓體分泌的激素稱為降鈣素,可調節血漿中鈣離子濃度。

咽囊的底面中央處發生出甲狀腺。在系統發生上,甲狀腺相當於文昌魚的內柱。用放射性碘註入文昌魚體內,則註入的碘全集中到內柱,證明內柱與甲狀腺同源。圓口類的幼體在咽部有內柱,變態後內柱變為甲狀腺。

在魚類,水與食物共同入口,到達咽部,水由鰓裂流出,在流經鰓絲時進行氣體交換;食物則由咽入食管。兩棲類有瞭內鼻孔,空氣由鼻孔經口咽腔入肺;食物則由口經過口咽腔入食管。

哺乳類的內鼻孔後移,硬腭之後延伸出軟腭。沿軟腭的背中線向前剪開,可見鼻咽腔(咽部對向鼻腔的部分)。在鼻咽腔側壁上可見耳咽管(歐氏管)的開口,此管溝通咽部及中耳腔。咽向後有兩個通路:一是靠背面的食管,一是經喉門通入腹面的氣管。吞咽時,食物經口腔、咽進入食管,即從腹前方通向背後方,所以呼吸通路和消化通路在咽部形成咽交叉。在喉口外蓋有一個葉片形的軟骨——會厭軟骨,吞噬食物經過咽部時,會厭軟骨蓋住喉門,迫使食物進入喉門背面的食管而不誤入氣管。呼吸時,空氣通過鼻腔、咽,由喉門入氣管,即從背前方通向腹後方。