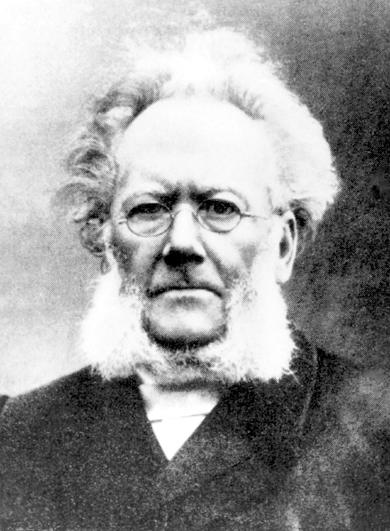

挪威戲劇傢和詩人。

生平 生於挪威南部希恩鎮一木材商人傢庭。由於父親破產,隻受過幾年小學教育。1849年,他完成瞭第一部劇本《卡提利那》,並於1850年出版,但未引起註意。。1849年,他寫瞭第二部劇本《勇士之墓》,上演獲得成功,大大激發瞭他的戲劇創作熱情。

易卜生的藝術才華受到挪威著名小提琴傢O.佈爾的贊賞,因此當佈爾創建的民族劇院於1851年在卑爾根落成時,便聘請易卜生去擔任劇院編導。1851~1857年,易卜生共為劇院完成6部劇本:《諾爾瑪,或政客的愛情》(1851)、《聖約翰節前夜》(1852)、《埃斯特羅的英格夫人》(1854)、《索爾豪格的宴會》(1855)、《奧拉夫·利列克朗》(1856)和《海爾格蘭的海盜》(1857)。

1857~1862年,易卜生改任首都克裡斯蒂安尼亞(今奧斯陸)挪威劇院的導演。1862~1863年寫出諷刺劇《愛的喜劇》和歷史劇《覬覦王位的人》(1864)。1863年,易卜生被任命為克裡斯蒂安尼亞劇院的顧問。1864年,在丹麥–普魯士戰爭期間,挪威政府拒絕出兵援助丹麥,他滿懷憤怒離開瞭祖國。在國外期間,易卜生經常旅居意大利和德國,直到1891年回國。他生活困頓,1900年中風,長期臥病,1906年在克裡斯蒂安尼亞(今奧斯陸)去世。挪威議會為他舉行國葬。

劇作 易卜生的戲劇創作分為3個階段,即浪漫主義階段、現實主義階段和象征主義階段。易卜生的浪漫主義戲劇又被稱作民族浪漫主義戲劇。劇作大都取材於挪威的民間故事和歷史傳說,以歌頌民族英雄主義為基本主題。《覬覦王位的人》是易卜生浪漫主義創作階段的最後一部劇本。此後,易卜生逐漸轉向現實主義的戲劇創作。《佈蘭德》和《彼爾·金特》是易卜生從浪漫主義過渡到現實主義創作階段時完成的兩部哲學劇,它們為作者贏得瞭世界聲譽。

此後,易卜生相繼寫下瞭他的四大社會問題劇:《社會支柱》(1877)、《玩偶之傢》(1879)、《群鬼》(1881)和《人民公敵》(1883)。《社會支柱》揭露瞭造船商博尼克以卑鄙手段發財,在真實面目將被揭露時不惜置受害者於死地的醜惡面目。《玩偶之傢》是易卜生最主要的代表作品。《群鬼》反映的是愛情、婚姻和傢庭生活問題。《人民公敵》則是易卜生在現實主義創作階段寫的最後一部劇本,內容是斯多克芒醫生因為要向外界揭露真相而被市長及一夥資本傢宣佈為“人民公敵”的故事。在象征主義創作階段,易卜生寫瞭《野鴨》(1884)、《羅斯默莊》(1886)、《海上夫人》(1888)、《海達·加佈勒》(1890)、《建築師》(1892)、《小艾友夫》(1894)和《當我們死而復醒時》(1899)。在這些劇本中對具體的社會問題的揭露和批判減少瞭,對抽象的人生問題的探討增多瞭;對外在的矛盾沖突的描繪減少瞭,對內在的心理活動的展現增多瞭。

圖1 易卜生故居

圖1 易卜生故居

圖2 易卜生劇作《娜拉》劇照

圖2 易卜生劇作《娜拉》劇照

易卜生被稱作歐洲現代戲劇之父。他的四大社會問題劇不僅具有深刻的生活和思想內涵,而且以一種嶄新的戲劇樣式出現。從古希臘戲劇分為悲劇和喜劇兩大類以後,這個分類傳統就長期被保留下來。18世紀法國啟蒙戲劇傢D.狄德羅曾經要求突破這個傳統,創造一種介乎悲劇和喜劇之間的嚴肅體裁的戲劇,這到易卜生手裡才真正得以實現。他後期作品中象征主義方法的運用則影響瞭後世歐美現代派戲劇的創作。

影響 易卜生是挪威民族戲劇創始人,生前一直遭到挪威保守分子的反對。在他的直接影響下,挪威產生瞭一批戲劇傢。易卜生的戲劇首先在西歐各國產生瞭重大影響。19世紀末葉,在西歐各國的舞臺上,易卜生的戲劇居於首要地位。歐洲的許多戲劇傢如英國的蕭伯納、德國的G.豪普特曼、俄國的A.P.契訶夫等人,都或多或少地受到易卜生的影響。瑞典J.A.斯特林堡的戲劇成就也與易卜生相關。20世紀美國E.奧尼爾等人的戲劇創作深深打上瞭易卜生的烙印。

在中國,易卜生的影響也是深遠的。在五四運動以前,春柳社曾於1914年將《玩偶之傢》譯成中文並搬上舞臺,《新青年》四卷六期(1918年6月)為《易卜生專號》,他的許多劇本相繼被譯成中文出版與演出。中華人民共和國建立以後,易卜生戲劇的一些舊譯本重新出版,並不斷有新的譯本問世。1982年,《彼爾·金特》第一次被譯成中文,並於1983年由北京中央戲劇學院上演。1999年,中央實驗話劇院與挪威戲劇傢合作在北京上演瞭《玩偶之傢》。