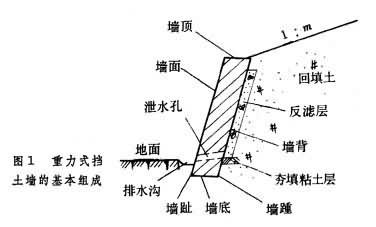

用於支擋路塹邊坡或路堤填土的側面,承受土體的側向土壓力以防止坍塌的構築物。擋土牆與土相接觸的面稱為牆背,另一側稱為牆面。牆背最低點稱為牆踵,牆面最低點稱為牆趾(圖1)。

結構形式 大多數擋土墻是靠自重和部分回填土重量來抵禦由於土壓力造成的傾覆力矩和滑動力而保持穩定。60年代以前最常見的有重力式、薄壁式(懸臂式、扶臂式)等結構形式。60年代以後發展有各種輕型擋墻,如錨桿擋墻、加筋土擋墻和多層錨定板擋墻等新形式。

重力式擋墻 完全依靠墻身的自重來抵抗墻後的土壓力以維持穩定,用塊石或混凝土構築而成。這種擋墻在中國使用最為廣泛。但在地基軟弱或墻身較高、土壓力較大的情況下,修建重力式擋墻是不經濟的。

薄壁式擋墻 有懸臂式、扶壁式兩種,都是用鋼筋混凝土水平板與垂直板連接而成(扶壁式尚有扶壁連接)。一般適用於路堤填土。這類擋墻的圬工重量雖不大,但因為有水平板上的土重,也足以抵抗土壓力。

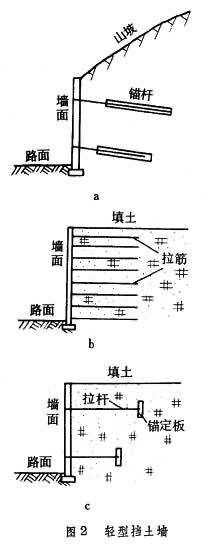

錨桿擋墻 60年代以後,擋土墻逐漸向輕型化、拼裝化及施工機械化發展,並有瞭新的錨桿技術,可以將鋼拉桿錨固在天然邊坡中以承受拉力,保持墻身穩定,因而發展有多種不同類型的錨桿擋土墻(圖2a)。

加筋土擋墻 60年代在法國首創,依靠拉筋與填土之間的相互摩阻力以保持墻身穩定(圖2b)。

多層錨定板擋墻 70年代在中國首創,依靠埋設在填土中的多層錨定板抗拔力以保持墻身穩定(圖2c)。

擋墻設計 主要包括:①選擇結構形式。根據地質條件(包括回填土性質)、擋墻高度及作用荷載情況,從施工條件、材料來源和經濟的角度選擇其形式,並根據一般經驗初步選定斷面尺寸。②確定作用荷載。其中最主要的荷載就是土壓力。此外,還有作用於墻頂及地面的荷載,如車輛荷載及機械動荷載等,並可能有水壓力、冰壓力和地震荷載(見荷載)。③檢算擋土墻的強度和穩定性。墻身強度檢算應根據墻身材料分別按砌體結構、混凝土結構等有關計算方法進行。墻的穩定檢算包括:地基承載力檢算,傾覆檢算和滑移檢算。必要時還應進行地基淺層破壞穩定性檢算。

地基承載力檢算 要求墻踵的基底壓應力最小值不出現負值(σ

≥0),基底壓應力的平均值

≥0),基底壓應力的平均值

應不超過地基容許承載力[

σ],墻趾的地基壓應力最大值

σ

應不超過地基容許承載力[

σ],墻趾的地基壓應力最大值

σ

不超過1.2[

σ],並要求基底總壓力的偏心距離不超過土質基底寬的1/6或巖石基底寬度的1/4。

不超過1.2[

σ],並要求基底總壓力的偏心距離不超過土質基底寬的1/6或巖石基底寬度的1/4。

傾覆檢算 以墻趾為計算力矩的支點,分別計算產生傾覆作用的力矩(MO)和抵抗傾覆的力矩(Mr)。要求Mr≥1.5MO。

滑移檢算 以擋墻基底為滑移面,分別計算平行於基底的滑移作用力(Pax)和垂直於基底的法向力(W+Pay),要求f(W+Pay)≥1.3Pax。式中f為基底摩擦系數,粘性土f=0.25~0.35,砂土f=0.30~0.40;W為擋墻重量。

地基淺層破壞穩定性檢算 一般按圓弧法檢算(見土坡穩定分析)。如基底有不利的節理裂隙面傾向陡坎或谷坡時,則可用折線滑裂面檢算。

排水措施 擋土墻後面通常要有排水措施,因為大量雨水滲積在填土裡面,會使土的容重增大,抗剪強度降低,從而作用於墻上的土壓力增大。在寒冷地區積水,還會結冰,產生冰脹力。為使墻後積水迅速排出,應在墻身佈置直徑為100~150毫米、間距為2~3米的泄水孔,為防止泄水孔堵塞,應在墻後設置用滲水材料或土工纖維材料等構成的反濾層。

回填土料 修築擋土墻時,應盡量選擇無粘性土作為回填料,因這種土的抗剪強度受含水量影響小,較穩定,而且滲透系數較大,有利排水。原則上不允許采用淤泥、有機土及含有雜物的土作為回填土料。回填土必須分層夯實,並按有關標準控制壓實密度,這是保證擋土墻穩定的重要條件。回填土壓實達一定幹容重(見路基填土壓實),才能具有較大的抗剪強度,產生較小的主動土壓力。