航行或停泊於水域的運輸或作業工具,按不同的使用要求而具有不同的技術性能、裝備和結構型式。船舶在國防、國民經濟和海洋開發等方面都佔有十分重要的地位。

簡史 船舶從史前刳木為舟起,經歷瞭獨木舟和木板船時代,1879年世界上第一艘鋼船問世後,又開始瞭以鋼船為主的時代。船舶的推進也由19世紀的依靠人力、畜力和風力(即撐篙、劃槳、搖櫓、拉纖和風帆)發展到使用機器驅動(見船舶動力裝置)。

1807年,美國的R.富爾頓建成第一艘采用明輪推進的蒸汽機船“克萊蒙脫(Clerment)”號,時速約為8公裡/小時。1839年,第一艘裝有螺旋槳推進器的蒸汽機船“阿基米德(Archimedes)”號問世,主機功率為58.8千瓦。這種推進器充分顯示出它的優越性,因而被迅速推廣。1868年,中國第一艘載重600噸、功率為288千瓦的蒸汽機兵船“惠吉”號建造成功。1894年,英國的C.A.帕森斯用他發明的反動式汽輪機作為主機安裝在快艇“透平尼亞(Turbinia)”號上,在泰晤士河上試航成功,航速達60公裡/小時以上。早期汽輪機船的汽輪機與螺旋槳是同轉速的。約在1910年出現瞭齒輪減速、電力傳動減速和液力傳動減速裝置。在這以後,船舶汽輪機都采用減速傳動方式。1902~1903年在法國建造瞭一艘柴油機海峽小船。1903年,在俄國建造的柴油機船 “萬達爾(Βандал)”號下水。20世紀中葉,柴油機動力裝置遂成為運輸船舶的主要動力裝置。英國在1947年首先將航空用的燃氣輪機改型安裝在海岸快艇“加特利克(Cartaric)”號上,以代替原來的汽油機,其主機功率為1837千瓦,轉速為3600轉/分,經齒輪減速箱和軸系驅動螺旋槳。這種裝置的單位重量僅為2.08千克/千瓦,遠比其他裝置輕巧。60年代先後出現瞭用燃氣輪機蒸汽輪機聯合動力裝置(見燃氣-蒸汽聯合循環裝置)的大、中型水面軍艦。當代海軍力量較強的國傢,在大、中型船艦中,除功率很大的采用汽輪機動力裝置外,幾乎都采用燃氣輪機動力裝置。在民用船舶中,燃氣輪機因效率比柴油機低,用得很少。原子能的發現和利用又為船舶動力開辟瞭一個新的途徑。1954年,美國建造的核潛艇“鸚鵡螺(Nautitlus)”號下水,功率為11025千瓦,航速為33公裡/小時。1959年蘇聯建成瞭核動力破冰船“列寧(Ленин)”號,功率為32340千瓦。同年,美國核動力商船“薩瓦納(Savannah)”號下水,功率為14700千瓦。現有的核動力裝置都是采用壓水型反應堆汽輪機動力裝置,主要用在潛水艇和航空母艦上,而在民用船舶中由於經濟上的原因沒有得到發展。70~80年代,為瞭節約能源,有些國傢吸收機帆船的優點,研制一種以機為主、以帆助航的船舶,用電子計算機進行聯合控制,日本建造的“新愛德丸”號便是這種節能船的代表。

古代中國是當時造船和航海的先驅。春秋戰國時期就有瞭造船工場,能夠制造戰船。漢代已能制造帶舵的樓船。唐、宋時期,河船和海船都有突出的發展,發明瞭水密隔壁。明朝的鄭和於1405~1433年間七次下西洋的寶船,在尺度、性能和遠航范圍方面,都居世界領先地位。到瞭近代,中國造船業發展遲緩。1865~1866年,清政府相繼創辦江南制造總局和福州船政局,建造瞭“保民”、“建威”、“平海”等軍艦和“江新”、“江華”等長江客貨船。中華人民共和國成立後,船舶工業有瞭很大發展,50年代建成一批沿海客貨船、貨船和油船。60年代以後,中國的造船能力提高得很快,陸續建成多型海洋運輸船舶、長江運輸船舶、海洋石油開發船舶(平臺)、海洋調查船舶和軍用艦艇,大型海洋船舶的噸位可達120000載重噸。除少數特殊船舶外,中國已能設計、制造各種軍用艦艇和民用船舶。(見彩圖)

上海江南造船廠為菲律賓共和國制造的“世滬”號貨輪(2.7萬噸)下水

上海江南造船廠為菲律賓共和國制造的“世滬”號貨輪(2.7萬噸)下水

“世滬”號在航行中

“世滬”號在航行中

構成 船舶是由許多部分構成的。按各部分的作用和用途,可綜合歸納為船體、船舶動力裝置、船舶舾裝等3大部分。

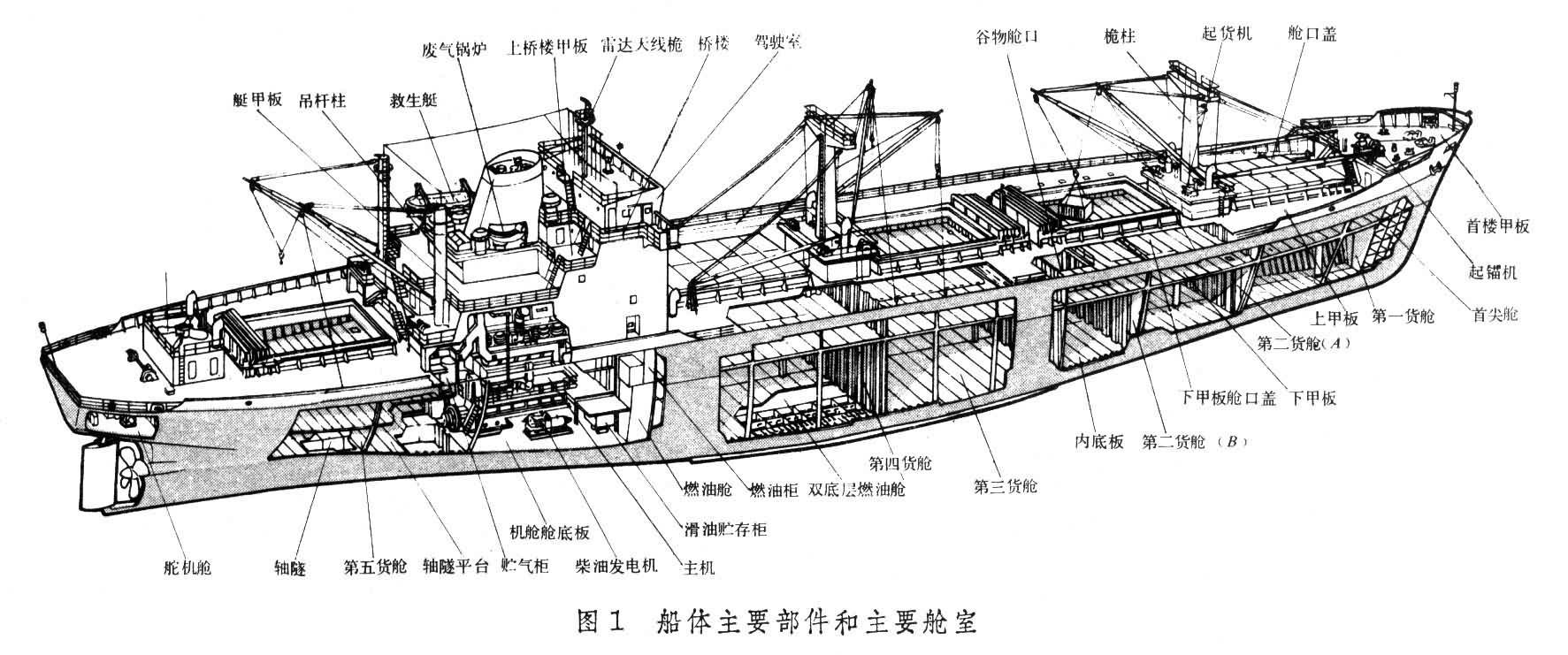

船體 船體是船舶的基本部分,可分為主體部分和上層建築部分。主體部分一般指上甲板以下的部分,它是由船殼(船底及船側)和上甲板圍成的具有特定形狀的空心體,是保證船舶具有所需浮力,航海性能和船體強度的關鍵部分,一般用於佈置動力裝置、裝載貨物、儲存燃油和淡水,以及佈置其他各種艙室。為保障船體強度、提高船舶的抗沉性和佈置各種艙室,通常設置若幹強固的水密橫艙壁(或同時包括縱艙壁)和內底,在主體內形成一定數量的水密艙,並根據需要加設中間甲板(一層或數層)或平臺,將主體水平分隔成若幹層。

上層建築位於上甲板以上,由左、右側壁,前、後端壁和各層甲板圍成,其內部主要用於佈置各種用途的艙室,如工作艙室、生活艙室、貯藏艙室、儀器設備艙室等。上層建築的大小、層樓和型式因船舶用途和尺度而異,一般都設首樓,而上層建築的主要部分則位於機(爐)艙區域之上。運輸貨物船舶的上層建築長度較短,而客船和科學考察船的上層建築則是很講究的。圖1為船體的主要部件和主要艙室。

上層建築位於上甲板以上,由左、右側壁,前、後端壁和各層甲板圍成,其內部主要用於佈置各種用途的艙室,如工作艙室、生活艙室、貯藏艙室、儀器設備艙室等。上層建築的大小、層樓和型式因船舶用途和尺度而異,一般都設首樓,而上層建築的主要部分則位於機(爐)艙區域之上。運輸貨物船舶的上層建築長度較短,而客船和科學考察船的上層建築則是很講究的。圖1為船體的主要部件和主要艙室。

船體結構大都用鋼材,由板材和型材組合成板架結構。

船舶動力裝置 船舶動力裝置包括:推進裝置──主機經減速裝置、傳動軸系以驅動推進器(螺旋槳是主要的型式);為推進裝置的運行服務的輔助機械設備和系統,如燃油泵、滑油泵、冷卻水水泵、加熱器、過濾器、冷卻器等;船舶電站(發電機、配電板等),它為船舶的甲板機械、機艙內的輔助機械和船上照明等提供電力;其他輔助機械和設備,如鍋爐、壓氣機(和空氣瓶)、船舶各系統的泵、起重機械設備、維修機床等(它們並不全是為主機服務的)。通常把主機(及鍋爐)以外的機械統稱為輔機。

船舶舾裝和其他裝備 船舶舾裝包括艙室內裝結構(內壁、天花板、地板等)、傢具和生活設施(炊事、衛生等)、塗裝和油漆、門窗、梯和欄桿、桅桿、艙口蓋等。船舶的其他裝置和設備中,除推進裝置外,還有:①錨設備與系泊設備;②舵設備與操舵裝置;③救生設備(救生衣、救生筏、救生艇及其收放裝置);④消防設備(探火和滅火設備與系統);⑤船內外通信設備(船內電話、無線電臺);⑥照明設備;⑦信號設備(號燈、號旗等);⑧導航設備(雷達、各種定位儀、測探儀、計程儀等);⑨起貨設備;⑩通風、空調和冷藏設備(食品庫和冷藏貨艙用);⑪海水和生活用淡水系統;⑫壓載水系統;⑬液體艙的測深系統和透氣系統;⑭艙底水疏幹系統;⑮船舶電氣設備,包括電纜、電氣控制板(箱)、電瓶、變壓器和變流機等。船舶設備中的照明、通信、信號、導航等設備也可歸入電氣設備;⑯其他特殊設備(依船舶的特殊需要而定)。

分類 船舶分類方法很多,可按用途、航行狀態、船體數目、推進動力、推進器等分類。

按用途分類 這種分類方法最常用,可分為軍用和民用船舶兩大類。軍用船舶通常稱為艦艇或軍艦。其中,有直接作戰能力或海域防護能力者稱為戰鬥艦艇,如航空母艦、驅逐艦、護衛艦、導彈艇和潛艇,以及佈雷、掃雷艦艇等,擔負後勤保障者稱為軍用輔助艦艇。民用船舶指各種非軍用船舶。某些小船習慣上也稱為艇。民用船舶一般又分為運輸船、工程船、漁船、港務船等。①運輸船:用於港口之間的運輸,如客船(包括渡船)、貨船、客貨船。貨船又按貨物種類、運輸方式和裝卸方法分為:散件雜貨船(統貨或雜貨船)、集裝箱船、滾裝船(包括車輛渡船)、散貨船(多指谷物、煤、礦砂運輸船)、運木船、油船、液化天然氣(和石油氣)船、駁船、拖駁船隊、頂推駁船隊(分節駁)等。有的船舶能運載集裝箱、礦砂、木材、谷物等多種貨物,稱為多用途船;有的專業船舶兼能運載石油、礦砂和其他粒狀散貨,稱為兼用船。②工程船:如挖泥船、打樁船、起重船、打撈船、佈纜船、疏浚船和炸礁船。③漁業船:如各類捕撈船(拖網漁船、圍網漁船、刺網漁船、流網漁船、釣魚船、蟹工船、捕鯨船和狩獵漁船)、水產品加工船、水鮮冷藏運輸船、漁政船等。④港務船:如港作拖船、引水船、航標船、港監船、供油船、供水船、消防船和交通船。⑤海難救助船。⑥海洋開發船:如海洋調查船、鉆井船、多用途拖船和潛水器。

按航行狀態分類

小型全浮式氣墊船(裝用旋轉活塞式發動機)

通常分為排水型船舶、滑行艇、水翼艇和氣墊船。①排水型船舶:水面船舶航行時,重力全靠水的浮力來支承,絕大多數船舶屬於此類。②滑行艇:高速航行時,僅部分艇底接觸水面,重力大部分靠作用於艇底的動壓力支承。③水翼艇:船體下裝有水翼,高速航行時靠水翼的升力使船體部分或全部離開水面。④氣墊船:靠向艇底不斷輸送高於大氣壓力的空氣把艇體全部或部分升起,以降低水阻力而高速航行(見彩圖)。氣墊船又分全墊式和側壁式兩種。

小型全浮式氣墊船(裝用旋轉活塞式發動機)

通常分為排水型船舶、滑行艇、水翼艇和氣墊船。①排水型船舶:水面船舶航行時,重力全靠水的浮力來支承,絕大多數船舶屬於此類。②滑行艇:高速航行時,僅部分艇底接觸水面,重力大部分靠作用於艇底的動壓力支承。③水翼艇:船體下裝有水翼,高速航行時靠水翼的升力使船體部分或全部離開水面。④氣墊船:靠向艇底不斷輸送高於大氣壓力的空氣把艇體全部或部分升起,以降低水阻力而高速航行(見彩圖)。氣墊船又分全墊式和側壁式兩種。

按船體數目分類 分為單體船(絕大多數船舶屬此類)和多體船。在多體船型中雙體船較為多見。雙體船具有二個相同的片體(成一定距離並列),在距水面一定高度處用連接橋連接成一體,多用作客船和車輛渡船,具有甲板面積大、裝載地位多和穩性好的優點。為改善雙體船的耐波性和快速性,又有一種小水線面船,片體自水面下一定高度起縮小為流線型、狹窄柱體伸出水面與連接橋相接。

按推進動力分類 可分為機動船和非機動船。機動船按推進主機的類型又分為蒸汽機船(現已淘汰)、汽輪機船、柴油機船、燃氣輪機船、聯合動力裝置船、電力推進船、核動力船等。

按推進器分類 有螺旋槳船(主要型式)、噴水推進船、噴氣推進船、明輪船、平旋輪船等。空氣螺旋槳隻用於少數氣墊船。按推進器數目還可分為單槳船、雙槳船、三槳船等。

按機艙部位分類 有尾機型船(機艙在船的尾部)、中機型船和中尾機型船。

按主體連續甲板的層數分類 有單甲板船、雙甲板船、三甲板船等。

按船體結構材料分類 有鋼船、鋁合金船、木船、鋼絲網水泥船、玻璃鋼艇、橡皮艇、混合結構船等。

主要技術特征 船舶的主要技術特征有船舶排水量、船舶主尺度、船體系數、艙容和登記噸位、船體型線圖、船舶總佈置圖、船體結構圖、主要技術裝備的規格等。

船舶排水量 根據阿基米德原理,船體水線以下體積所排開水的重量,即為船舶的浮力,並應等於船舶總重量。船的自重(固定於船上的不變重量)等於空船排水量。船的自重加上裝到船上的各種載荷的重量的總和(載重量)是變化的,即等於船的總重量。民船的空船排水量包括船體結構、木作舾裝和船舶設備與裝置、船舶機電設備等部分的重量。船舶載重量包括貨物、燃油和潤滑油、淡水、食物、人員和行李、備品及供應品等的重量。通常預定的設計載貨量與按預定最大航程計算的油、水、食物等的重量之和,稱為設計載重量(即通常所標稱的載重量)。設計載重量時的排水量稱為設計排水量或滿載排水量。還有對應其他裝截情況的排水量。

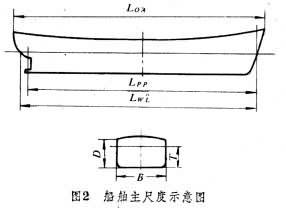

船舶主尺度 船舶主尺度包括總長LOA、設計水線長度LWL、垂線間長LPP、最大船寬、型寬B(一般指船體型線設計排水量水線處最大寬度)、型深D(船體型線從船底到最上層連續甲板處、分艙甲板或幹舷甲板的舷邊最低處的垂直距離)、滿載(設計)吃水T、幹舷F(一般指幹舷甲板處型深減設計吃水)等(圖2)。鋼船主尺度的度量指量到船殼板內表面的尺寸,稱為型寬和型深,水泥船、木船等則指量到船體外表面的尺寸。

船體系數 一般指船體型線設計吃水處的各種系數。方形系數CB為排水體積V與長方體LPPBT的體積之比,即

它表征船體下水部分的肥瘦程度;中剖面(

L

PP中點處或最大剖面處)系數

它表征船體下水部分的肥瘦程度;中剖面(

L

PP中點處或最大剖面處)系數

式中

式中

為剖面水下部分的面積;棱形系數

為剖面水下部分的面積;棱形系數

它表征排水體積沿船長方向的分佈程度;滿載水線面系數

它表征排水體積沿船長方向的分佈程度;滿載水線面系數

式中

A

W為船體型表面與水線面切割出的面積,稱為滿載水線面面積。

式中

A

W為船體型表面與水線面切割出的面積,稱為滿載水線面面積。

艙容和登記噸位 艙容指貨艙、燃油艙、水艙等的體積,從容納能力方面表征船舶的裝載能力、續航能力,它影響船舶的營運能力。登記噸位是歷史上遺留下的用以衡量船舶裝載能力的度量指標,作為買賣船舶、納稅、服務收費的依據之一。登記噸位是按《船舶噸位丈量規范》所核定的合法噸位,是總噸位和凈噸位的統稱。總噸位指民用船舶按《船舶噸位丈量規范》所測定的內部總容積,凈噸位是從總噸位中減除按《船舶噸位丈量規范》規定為非營運處所的容積而得出的噸位。噸位的單位為登記噸,1登記噸等於2.832米3。國際上有《1969年船舶噸位丈量公約》,其計算方法較為簡便。噸位與艙容關系密切,兩者都與船的長×寬×深密切相關。登記噸位和載重量分別反映船艙的容納能力和船的承重能力。它們雖互有聯系,但屬不同的概念。

船體型線圖 表征船舶主體(包括舷墻和首樓、尾樓)的型表面的形狀和尺寸,是設計和建造船舶的主要圖紙之一。它由三組線圖構成(圖3):橫剖線圖、半寬水線圖和縱剖線圖。三者分別由橫剖面(圖中的站號0、1、2、......)、水線面(圖中水線1、水線2、......)和縱剖面(圖中Ⅰ、Ⅱ、......)與船體型表面切割而成。

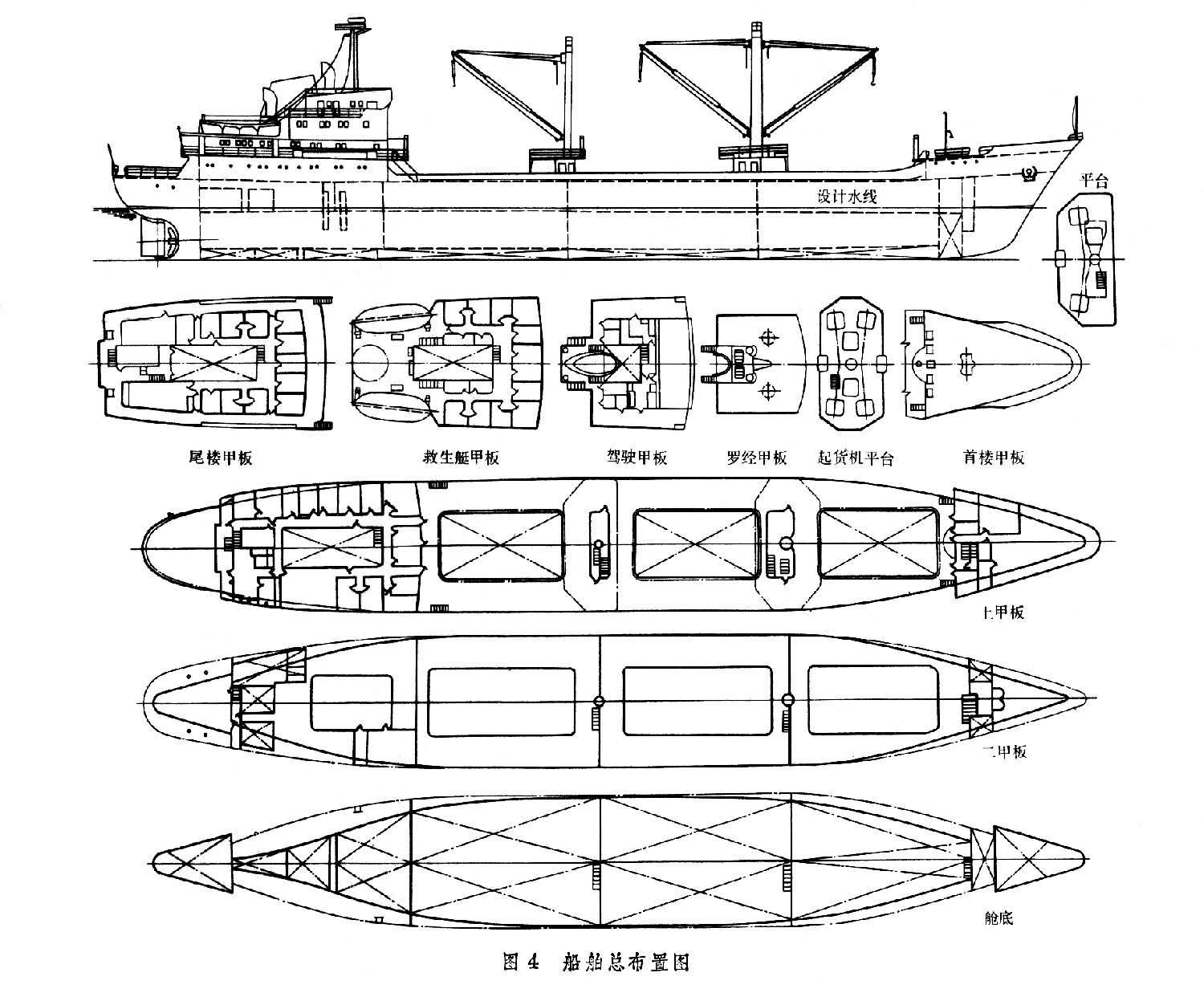

船舶總佈置圖 設計和建造船舶的主要圖紙之一,它反映船的建築特征、外形和尺寸、各種艙室的位置和內部佈置、內部梯道的佈置、甲板設備的佈局。總佈置圖由側視圖、各層甲板平面圖和雙層底艙劃分圖組成(圖4)。

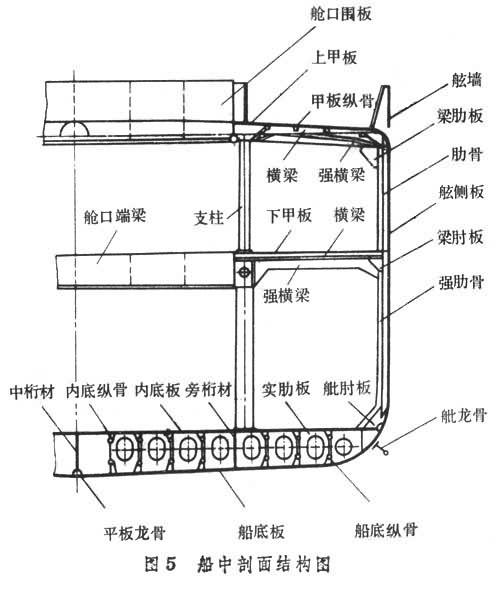

船體結構圖 反映船體各部分的結構情況。船體各相關部分的結構既獨立又相互聯系。船舶主體結構是保證船舶縱向和橫向強度的關鍵,通常把它看成為一個空心梁進行設計,並用船中橫剖面結構圖來反映它的部件尺寸和規格(圖5)。船體結構是板架型式,其主向梁沿船長方向佈置的稱為縱骨架式結構,主向梁沿橫向佈置的稱為橫骨架式結構。前一種型式的船底和甲板結構有利於縱總強度,可節省材料,適用於大型船舶。

主要技術裝備的規格 包括推進主機的型號(功率和轉速)和臺數、起貨設備的型式(含起吊能力)和數量、錨設備、舵設備以及空調設備等。

主要性能 船舶的主要性能有浮性、穩性、抗沉性、快速性、耐波性、操縱性和經濟性等。

浮性和浮態 浮性指船在各種裝載情況下能浮於水中並保持一定的首、尾吃水和幹舷的能力。浮態指船舶的吃水、縱傾和橫傾的情況。根據船舶的重力和浮力的平衡條件,船舶的浮性關系到裝載能力和航行的安全。因此,在選擇船舶的主尺度和方形系數、設計型線圖和總佈置圖時,就須對浮性加以註意。

為保證船舶的航行安全,船舶主體在設計水線以上部分必須具有一定數量的水密體積,以提供一定大小的儲備浮力。儲備浮力直接與幹舷值相關,《海船載重線規范》對海船的最小幹舷值有所規定,並要求在船中兩舷處勘畫載重線標志(俗稱保險圖),以利監督。這一要求,有時會影響船舶型深值的選取。

穩性

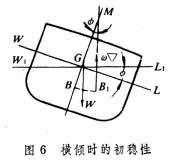

船受外力作用離開平衡位置而傾斜,當外力消失後船能回復到原平衡位置的能力。一般水面船舶的穩性主要是指橫傾時的穩性。船舶在10°以內橫傾時的穩性稱為船舶初穩性,此時船橫傾的浮心

B點(排水體積的中心) 位置的變化接近於在橫剖面內繞Μ點、以

船受外力作用離開平衡位置而傾斜,當外力消失後船能回復到原平衡位置的能力。一般水面船舶的穩性主要是指橫傾時的穩性。船舶在10°以內橫傾時的穩性稱為船舶初穩性,此時船橫傾的浮心

B點(排水體積的中心) 位置的變化接近於在橫剖面內繞Μ點、以

為半徑的軌圓上移動(圖6)。Μ點稱為穩心,

為半徑的軌圓上移動(圖6)。Μ點稱為穩心,

稱為穩心半徑,從船舶重心

G到Μ的距離

稱為穩心半徑,從船舶重心

G到Μ的距離

稱為初穩心高或初穩距。船橫傾小角度

φ後,回復力矩為

稱為初穩心高或初穩距。船橫傾小角度

φ後,回復力矩為

·

sin

φ·

Δ,

Δ為排水量。船橫傾後可能出現3種穩性情況:①Μ點在

G點之上,

·

sin

φ·

Δ,

Δ為排水量。船橫傾後可能出現3種穩性情況:①Μ點在

G點之上,

,回復力矩使船的傾斜減小,即船有回復能力,屬穩定狀態;②Μ點與

G點重合,

,回復力矩使船的傾斜減小,即船有回復能力,屬穩定狀態;②Μ點與

G點重合,

,船無回復能力;③Μ點在

G點之下,

,船無回復能力;③Μ點在

G點之下,

,船自身會增大傾斜,屬不穩定狀態。從船舶使用角度和安全角度考慮,後兩種情況和

,船自身會增大傾斜,屬不穩定狀態。從船舶使用角度和安全角度考慮,後兩種情況和

值太小都是不允許的。

值太小都是不允許的。

橫傾超過10°以後的穩性稱為大傾角穩性,船舶的回復力矩需要用更精確的方法計算。船舶的大傾角穩性對保證船舶在惡劣的風、浪作用下的安全性至關重要。

鑒於船舶穩性對保障船舶安全的重要性,船舶穩性規范(分海船和內河船)對船的初穩性和大傾角穩性都作出核算的具體規定。用船部門也常從使用角度對

值提出設計要求。船寬、水線面系數、幹舷、重心高度、水面以上的側面積大小和高度,以及船體開口密封性的好壞等,是影響船舶穩性的主要因素。

值提出設計要求。船寬、水線面系數、幹舷、重心高度、水面以上的側面積大小和高度,以及船體開口密封性的好壞等,是影響船舶穩性的主要因素。

抗沉性 船體水下部分發生破損,船艙淹水後仍能浮而不沉和不傾覆的能力。中國宋代造船時就首先發明瞭用水密隔艙來保證船舶的抗沉性。《國際海上人命安全公約》對船舶抗沉性作瞭規定,適用於載客超過12人的船舶(客船)。軍艦的抗沉性尤為重要。公約對客船抗沉性的要求有兩種體系,可任選一種進行核算。一種體系為:全船任一艙、相鄰兩艙或三艙淹水後,船仍能保持不超過所限制的浮態並具有不小於0.05米的初穩心高,稱為一艙制、二艙制或三艙制。艙制依船的大小和載客人數通過計算來確定。另一體系為:在限定的允許破艙後的浮態和穩性的條件下,計入各部位的船艙的受損概率,計算出的船舶破艙後的生存力指數(概率)應達到規定值,這一指數依船的大小和載客人數而定。

船舶主體部分的水密分艙的合理性、分艙甲板(水密艙壁所達到的那層甲板)的幹舷值和完整船舶穩性的好壞等,是影響抗沉性的主要因素。

快速性 表征船在靜水中直線航行速度與其所需主機功率之間關系的性能。它是船舶的一項重要技術指標,對船舶使用效果和營運開支影響較大。船舶快速性涉及船舶阻力和船舶推進兩個方面。

船舶阻力由船舶航行時的水阻力和空氣阻力構成。水阻力包括3種成分。①摩擦阻力:由於水有粘性,船航行時水在船體濕表面處形成一個邊界層,由邊界層內水分子間的剪切力所形成。②旋渦阻力:由於邊界層分離形成的旋渦和邊界層對水動壓力的影響所產生的壓阻力,旋渦阻力與摩擦阻力之和又總稱為粘性總阻力。③興波阻力:由於船興起瞭波浪(船波)而不斷消耗能量所造成的阻力,屬於壓阻力性質,常把它與旋渦阻力合起來稱為剩餘阻力。

摩擦阻力和旋渦阻力的變化與船體濕表面積和船速的平方(弱)成正比。旋渦阻力與船體線型(尤其尾部)的好壞關系更大。興波阻力與船的排水量成正比,與船速的關系十分密切。船體線型與傅汝德數(或相對速度)

的配合是否恰當對興波阻力影響較大,式中

v為航速(米/秒),

g為重力加速度(米/秒

2),

L為船長(米)。在總水阻力中,當

Fn<0.25時,粘性阻力占75%以上(

Fn越小,此比例越大),

Fn約達0.30左右時,興波阻力則可能占50%或更多,故一般運輸船的

Fn多在0.25以下,極少超過0.30。

的配合是否恰當對興波阻力影響較大,式中

v為航速(米/秒),

g為重力加速度(米/秒

2),

L為船長(米)。在總水阻力中,當

Fn<0.25時,粘性阻力占75%以上(

Fn越小,此比例越大),

Fn約達0.30左右時,興波阻力則可能占50%或更多,故一般運輸船的

Fn多在0.25以下,極少超過0.30。

主體的水阻力占船舶總阻力的極大部分,舵、軸支架和舭龍骨(裝在船舭部、即船側與船底相接部的狹長板條)等附件的水阻力,按附體的數量約占5~20%。船舶的水上部分受到空氣的阻力。空氣密度隻有水密度的1/800,故空氣阻力通常隻占船總阻力的2~3%。

合理地選擇船舶主尺度、船體系數(尤其是方形系數CB和棱形系數CP)和線型,是降低船舶阻力的關鍵。

船舶推進是指船舶主機通過傳動軸系把能量傳遞給推進器,再轉化成有效推力以克服船前進時所受的阻力,使船以一定的航速航行。船舶總阻力在單位時間內所消耗的功率稱為有效功率。有效功率與主機輸出功率之比稱為推進效率。軸系的傳動效率、推進器的運動在船尾所引起的阻力增加(推力損失),特別是推進器的效率等因素都影響推進效率。螺旋槳推進器的效率受其轉速、直徑和航速及主機功率的影響較大。通常轉速低些、直徑大些的螺旋槳效率較高,故運輸船多用低速主機或中速主機加減速裝置。合理設計船尾部的線型、采用合適的導流裝置可以提高推進效率,降低螺旋槳產生的激振力。

耐波性 耐波性指船舶在波浪中的搖蕩程度、失速和甲板濺浸(上浪、濺水)程度等。耐波性不僅影響船上乘員的舒適和安全,還影響船舶安全和營運效益(船損、貨損、誤期、油耗增加等),因而日益受到重視。

船在波浪中的運動有橫搖、縱搖、首尾搖、垂蕩(升沉)、橫蕩和縱蕩6種。幾種運動同時存在時便形成耦合運動,其中影響較大的是橫搖、縱搖和垂蕩。

橫搖發生在橫浪為主和尾斜浪航行的情況下,在波浪橫向擾動周期和船的橫搖周期相近時便發生諧搖,這時橫搖的幅值較大,造成人暈船、貨物移動,如再加上強橫風的作用,可能造成翻船。改善橫搖的途徑是:把

值控制在一定范圍內;增加橫搖阻尼,如裝設舭龍骨、減搖鰭、減搖水艙等;在航行中改變航向。

值控制在一定范圍內;增加橫搖阻尼,如裝設舭龍骨、減搖鰭、減搖水艙等;在航行中改變航向。

縱搖和垂蕩主要發生在頂浪和首斜浪航行時,在波長與船長之比介於0.8~1.5 范圍內的迎浪中最為嚴重。這兩種運動的不利耦合便會產生較大的首、尾運動幅值和加速度,造成人員不適,甲板上浪嚴重,貨物移動,船首底部出水發生抨擊、損壞船底結構,螺旋槳出水發生飛車事故,同時也會增加航行阻力(失速)。在航行中,為避免這種激烈運動,常被迫改變航向或降速航行。為改善這種運動,船長可適當取大些,並采用適當的船體線型(如使首部剖面形狀呈V形,適當加大水上部分的外飄)。為避免首底抨擊和飛車,應保證船在各種裝載情況下都有一定的首尾吃水。

濺浸性主要是由於縱搖和垂蕩所造成的船體與海浪的相對運動,增加幹舷特別是首部幹舷、加大首部水上部分的外飄是改善船舶濺浸性的有效措施。

操縱性 船舶的操縱性指船舶能按照駕駛者的操縱保持或改變航速、航向或位置的性能,主要包括航向穩定性和回轉性兩個方面,是保證船舶航行中少操舵、保持最短航程、靠離碼頭靈活方便和避讓及時的重要環節,關系到船舶航行安全和營運經濟性。操縱船舶所需的力和力矩由操縱裝置(一般為舵和舵機)來保證。拖船和頂推船有用轉動導管或Z形推進器的,大型船舶有增設首部側推器或采用主動舵的。

經濟性 指船舶投資效益的大小。它是促進新船型的開發研究、改善航運經營管理和造船工業的發展的最活躍因素,日益受到人們重視。船舶經濟性屬船舶工程經濟學研究的內容,它涉及使用效能、建造經濟性、營運經濟和投資效果等指標。

①使用效能指標:根據船舶的使用任務而定。對於運輸船舶,通常采用年貨運量(噸)、年貨物周轉量(噸-海裡)和年客運量(人次)等來衡量。

②建造經濟性指標:可用總投資額、每噸排水量的造價來衡量。運輸船可用單位載重量或單位貨物周轉量的投資衡量,客船可用每一旅客的投資衡量。

③營運經濟指標:包括年開支、年收入和年利潤。

④投資效果指標:包括單位投資的利潤、投資回收年限、必要的運費率和凈現值等。

保證新造船舶的經濟性的基礎是:①船型合理,即載貨噸位、艙容、航速、動力裝置選型和配置、船舶設備等的選擇等都經過仔細的分析論證,這一工作屬於船型開發的技術經濟論證,又稱可行性研究;②設計中做到技術與經濟的統一,即從經濟角度考慮各種技術措施;③降低造船成本,減小投資。

發展趨勢 船舶的發展首先取決於社會對船舶的需要。第二次世界大戰後迅速增長的大宗貨(原油、礦物、谷物)運輸船舶在技術上已相當成熟,需求量一般不會有大的增減。成品包裝貨運輸船、成品油船、化學品船、液化氣船、特大件工業裝備運輸船的需求有增長的趨勢。海洋開發所需的船舶和特種用途的高速船舶將會增加。相應地,對水翼艇、氣墊船、雙體船及小水線面船的研究將會加強。

船舶發展的第二個因素是經濟效益和社會效益的提高。燃油價格和裝卸費用的高昂,將促使人們從節能、減員和改進運輸方法(從整個運輸系統角度)等方面去研究新的船舶技術、新的能源利用、新的機型、自動控制方法和新的船型。

參考書目

林傑人主編:《船舶設計原理》,國防工業出版社,北京,1981。

七○八所編:《船舶科技簡明手冊》,國防工業出版社,北京,1977。