脊椎動物成對的附肢的骨骼,在魚類就是胸鰭和腹鰭,在陸上生活的脊椎動物,則是前肢骨和後肢骨。

陸生脊椎動物的四肢和魚鰭有很大的區別:魚類的鰭是單支點的杠桿,隻能依著軀體作相對應的轉動,而陸生脊椎動物的四肢是多支點的杠桿,不僅整個附肢可以依軀體作相對應的轉動,而且附肢的各部彼此也可以作相對應的轉動,既堅固又靈活,適於載重和沿地面行動。

四肢的起源 脊椎動物由水登陸後,附肢不僅需要承擔體重,而且還要推動身體沿地面爬行。在陸地上行走。於是適於水中遊動的鰭逐漸退化,四肢開始出現。一般認為,陸生脊椎動物的四肢是從古總鰭魚的偶鰭而來。古總鰭魚的偶鰭和最早的兩棲動物堅頭類的四肢非常近似:鰭的基部有一塊骨片,相當於堅頭類的肱骨和股骨,其遠側接兩塊平行的骨片,相當於堅頭類的橈、尺骨或脛、腓骨,遠端有一系列小骨,相當於腕骨、指骨或跗骨、趾骨。這樣的偶鰭能在陸地上支撐起身體並沿陸地移動。此外,總鰭魚能用鰾呼吸空氣,這樣,當水域條件不適合它們生存時,總鰭魚則可以爬上陸地直接呼吸空氣。世世代代傳下去,由總鰭魚進化出最早的兩棲動物;水生型的偶鰭轉變成為最早的陸生型四肢。由早期兩棲動物開始的陸生型四肢在進化過程中,以多種多樣的方式變化和發展。

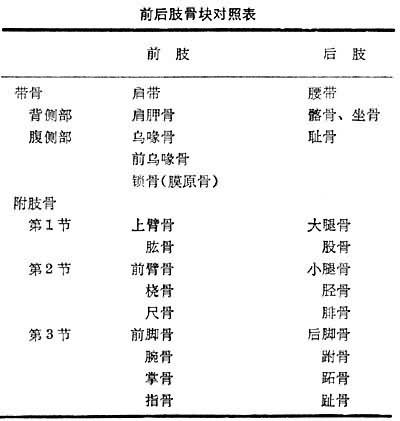

陸生脊椎動物四肢的典型結構 前、後肢各部名稱(見表),從表中可以看出前、後肢骨及帶骨在結構圖案上,幾乎完全一致,隻是骨片的名稱有所區別。

前後肢骨塊對照表

兩棲綱動物的四肢 兩棲動物中的蚓螈目,為營鉆穴生活的特化類型,四肢均退化,身體呈蠕蟲狀,無尾目的代表,蛙或蟾蜍的四肢和典型結構近似,惟橈骨與尺骨愈合成橈尺骨,脛骨與腓骨愈合成脛腓骨。

爬行綱動物的四肢 典型的5指型四肢,比兩棲動物的肢骨更為堅強,指(趾)端具爪,是對陸棲爬行運動的適應。蛇適應於鉆穴生活,四肢退化,僅蟒蛇有後肢的殘跡:在泄殖腔孔兩側有一對角質爪,內部骨骼保留有退化的髂骨和股骨。海中生活的海龜,四肢變為鰭形,指(趾)骨變平。古代爬行動物四肢的變異更多,如適應飛翔生活的翼龍(見翼龍目),第4指驚人地拉長,翼膜即連於體側及第四指之間。蛇頸龍和魚龍的四肢轉變為橈狀,指骨節數增多,有的整個前肢的指骨節數越過100塊。

鳥的四肢 鳥類適應於空中飛翔生活,四肢發生很大的變化,但是根據始祖鳥及胚胎發育的材料,四肢的同源問題仍是很清楚的。前肢變為翼。前肢骨,尤以末端部分變化最大。橈骨較細,尺骨比較發達,翼羽著生於尺骨外緣。腕骨僅留兩塊獨立的骨,其餘腕骨均與掌骨愈合成為腕掌骨。前指隻有3指,第1和第3指短,隻有一節指骨,第2指長,有兩節指骨。聞名的鳥類化石始祖鳥,前肢雖已變為翼,但和現代鳥不同,3指遊離,各指末端都有爪。鳥的後肢也具有獨特之處,股骨較短,脛骨長而發達,它是由脛骨和近心端的跗骨愈合而成,準確些說,應叫脛跗骨。腓骨退化。跗骨的遠心端和蹠骨愈合成為跗蹠骨。同其他陸生四足動物相比,鳥多出這一節直立的跗蹠骨,這可能和鳥起飛和降落著地時增加緩沖力量有關。鳥類一般具4趾,其中3趾向前、1趾向後,鳥類的趾數及朝前朝後趾數的變化是鳥類分類學的標準之一。美洲鴕和鴯鶓(澳洲鴕)後肢有3趾,均向前,非洲鴕鳥僅具2趾,是鳥類趾數最少的一例。

哺乳綱動物的四肢 典型的五指型四肢。綱內的變異很大:偶蹄類隻有2指(趾):奇蹄類隻有1指(趾);鯨的前肢成鰭形,後肢退化;蝙蝠前肢成翅等。變異雖大,但同源關系仍無問題。前後肢骨的基本結構和陸生動物四肢的模式結構近似,但哺乳動物的四肢經過扭轉,肘關節向後,膝關節向前,四肢高舉身體離開地面,支持體重及行走都極穩固而靈活,和以前各綱動物大不一樣。

哺乳動物腳著地的部位有所不同,猿猴與人以全部腳蹠著地行走,叫做蹠行性。貓與犬的腳趾著地行走,趾以上的部分抬離地面,名為趾行性。馬等有蹄類以端趾著地行走,名為蹄行性,其中以蹄行性與地面接觸最少,適於快速奔跑。