利用在地表附近(包括空中、地下和海面)測得的重力加速度隨地點不同的變化來尋找礦體和地質構造等,並確定它們的形態、大小、空間位置及其分佈情況等的地球物理勘探方法。

測定重力加速度的工作稱為重力測量。在重力勘探中,通常把重力加速度簡稱為重力,把兩點間重力加速度之差的測定稱為重力的相對測定,重力加速度的差值稱為重力的相對值;把重力加速度值的測定稱為重力的絕對測定,重力加速度的值稱為絕對重力值。重力勘探儀器隻能進行重力的相對測定定。對絕對重力值已知的國傢基點和測區內任一測點進行重力的相對測定,便可求得測區內全部測點上的絕對重力值。

發展簡史 17世紀意大利天文學傢G.伽利略第一個研究和測定瞭重力加速度。他根據他所發現的自由落體定律,測量瞭起初靜止的物體在開始的一個單位時間內自由降落的路程。這個路程在數值上等於重力加速度的一半。因為當時的測定技術不高,又無精確測定時間的鐘表,而他所采用的方法卻要求測定很短的時間間隔,所以他的測定結果是很不精確的。以後,比較精確地測定重力加速度的方法,主要是利用可倒擺,但是其測量精度仍達不到重力勘探的需要,而且裝置笨重,觀測起來也很費時,不適宜在野外進行。

19世紀末葉,發明瞭輕便而又能精確測定重力加速度相對值的振擺儀和能夠測定重力加速度沿水平方向變化率的扭秤,才使重力加速度的測定有可能用於重力勘探,並在20世紀初得到瞭實際的應用。20世紀30年代,根據靜力平衡原理制造的能夠進行重力相對測定的重力儀出現之後,重力勘探便得到瞭廣泛的應用,並發展瞭海洋、地下和航空重力勘探。

過程 包括重力數據的采集、校正、處理和解釋。

重力數據的采集 在大多數情況下,重力測量是在具有一定面積的區域上進行,稱為面積測量。這一區域稱為測區,測區內的重力觀測點稱為測點。沿一條路線進行的重力測量稱為路線測量。路線測量的路線可以從幾十公裡到上千公裡甚至幾千公裡。測區的大小和測點的疏密程度視重力勘探的目的和任務而定。測區可以大到幾萬平方公裡,也可以小到不足1平方公裡。測點可以疏到上百平方公裡內僅有一個測點,也可以密到1~2平方米內便有一個測點。一般說來,大的測區內的測點較疏,小測區內的測點較密。當測區很大時,需事先在測區內建立重力控制網(也叫重力基點網),並與已知絕對重力值的國傢基點相連,以減小重力測量的累積誤差和便於對重力儀的零點變化進行校正。航空和海洋重力勘探與陸地重力勘探在工作方法上的差別是,前兩者的儀器都在運動狀態中沿測線自動地進行連續觀測,而不是逐個在測點上觀測。通過不同形式的重力測量,采集到所需的重力數據。

重力數據的校正 重力隨地點的不同而變化,其原因是:①地球是一個扁球體(或旋轉橢球體),其表面起伏不平;②地球繞一定的軸旋轉;③地球(特別是地殼)的密度分佈不均勻,這種不均勻是復雜的地質作用造成的,與地質構造和礦產分佈有密切的關系。要從測得的重力隨地點不同的變化中求出單純由密度分佈不均勻引起的重力變化,須把測得的重力分佈與地球密度均勻情況下的重力分佈進行比較。但是,隻有地球的形狀是一個光滑扁球體時,其密度均勻情況下的重力分佈才能計算出來。取一個密度均勻、其表面最接近地球的海平面、質量和自轉的角速度都和地球的相等的扁球體來代替地球,並通過一個數學表達式計算這個扁球體在其表面產生的重力值。這個計算出來的重力值稱為正常重力值,計算正常重力值的公式稱為正常重力公式。由於所取的扁球體的表面接近於地球的海平面,可把用正常重力公式計算出來的重力值當成地球在其海平面上的正常重力值,即地球密度均勻時在海平面上產生的重力值。如果把在地球自然表面上測得的絕對重力值換算成海平面上的相應值,然後從其中減去海平面上的正常重力值,這一相減稱為正常校正或緯度校正,其差值便是地球密度分佈不均勻引起的,並稱之為重力異常。

除瞭對重力儀觀測數據進行儀器的零點變化校正和緯度校正外,把地球自然表面上的絕對重力值換算成海平面上的相應值也是通過各種校正來實現。這些校正包括:①為消除測點偏離海平面所產生的影響而進行的自由空間校正;②為消除地面起伏不平所產生的影響而進行的地形校正(又稱高度校正);③為消除測點和海平面之間的物質層產生的影響而進行的中間層引力校正。這三種校正合稱為佈格校正。經過佈格校正得到的重力異常稱為佈格重力異常,它是重力勘探利用的主要異常。有時僅進行自由空間校正,在這種情況下求得的重力異常叫做自由空間重力異常。在利用重力勘探研究地殼運動及其均衡狀態時,還需在佈格校正的基礎上再進行均衡校正來求得均衡重力異常。在平原地區常用自由空間異常代替均衡異常。

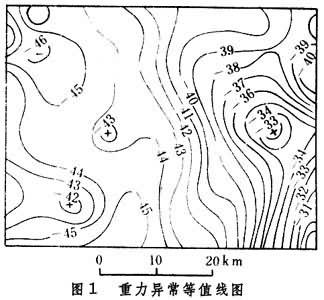

為瞭便於研究,通常用平面圖和剖面圖表示重力異常的分佈。平面圖是把重力異常相等的點連接起來所形成的重力異常分佈圖,其形式類似於地形圖。平面圖也叫做重力異常等值線圖(圖1)。

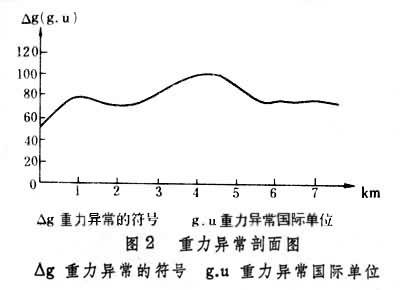

在平面圖中由高於其周圍異常值的等值線圈閉的部分稱為重力高,並在其中心處記以“+”號;相反的情形稱為重力低,記以“-”號。等值線上的數字是重力異常值。重力異常剖面圖(圖2)是沿測線(或其他方向)以距離為橫坐標、以重力異常為縱坐標,繪出的重力異常變化曲線。根據佈格重力異常繪制的圖件稱為佈格重力異常圖。根據自由空間重力異常繪制的圖件稱為自由空間重力異常圖。

在平面圖中由高於其周圍異常值的等值線圈閉的部分稱為重力高,並在其中心處記以“+”號;相反的情形稱為重力低,記以“-”號。等值線上的數字是重力異常值。重力異常剖面圖(圖2)是沿測線(或其他方向)以距離為橫坐標、以重力異常為縱坐標,繪出的重力異常變化曲線。根據佈格重力異常繪制的圖件稱為佈格重力異常圖。根據自由空間重力異常繪制的圖件稱為自由空間重力異常圖。

重力數據的處理和解釋 數據處理包括:①對野外測得的數據進行整理,並繪制各種重力異常圖;②分解重力異常。由於測得的重力異常幾乎總是由地下多種因素各自產生的重力異常的疊加。為瞭便於研究,需將各個或各類因素產生的異常劃分開,或者排除不需要的因素產生的異常。常用的處理方法有區域重力異常和局部重力異常的劃分、重力異常的向上或向下延拓、重力異常的轉換以及重力異常的趨勢分析等。

重力異常的解釋分為物理解釋和地質解釋,兩者又各自分為定性解釋和定量解釋。隻說明引起重力異常的異常源在水平面上投影的形態及其密度大於或小於其周圍巖石(或巖層)等情況,而不涉及具體數量上的內容,稱為定性的物理解釋。如果還說明異常源的具體形狀、大小以及埋藏深度等,則為定量的物理解釋。對物理解釋給以地質意義的說明,如指明異常源是什麼類型和性質的地質體,而不涉及具體數量方面的內容,為定性的地質解釋。對定性的地質解釋給以具體數量方面的說明或判斷。即為定量的地質解釋。物理解釋是地質解釋的基礎,求得地質解釋的結論是對重力異常進行解釋的目的。

應用 重力勘探的應用范圍,取決於能夠造成地下(特別是地殼)密度分佈不均勻的地質因素。這些因素可能存在於從地表直到地殼的深部,甚至地殼以下,其中主要的是地殼深部因素、結晶基巖內部的成分和構造、結晶基巖頂面的起伏、沉積巖的成分和構造,以及有用礦產的分佈等。由此,重力勘探可以用來研究和解決以下的地質問題:①地殼運動及其均衡狀態的研究;②區域地質的研究,如劃分地臺和地槽並確定其邊界,在地臺內部圈定盆地和隆起以及追蹤斷裂帶等;③地質填圖;④普查和勘探與石油、天然氣、煤以及其他有用礦產及其構造;⑤解決工程地質問題。

參考書目

蕭敬湧著:《重力勘探》(修訂本),中國工業出版社,北京,1965。

L.L.內特爾頓著,蘇盛甫、高明遠譯:《石油勘探中的重力法和磁法》,石油工業出版社,北京,1987。(L.L.Nettleton,Gravity and Magnetics in Oil Prosp-ecting,McGraw-Hill,Inc.,1976..